漢中稟賦

漢中稟賦

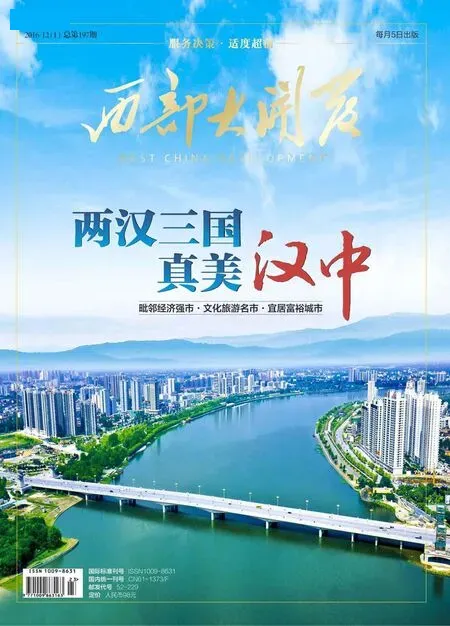

漢中是陜西省西南部的一個歷史悠久、如詩如畫、時尚現代的城市。“天府之國”說的是這里,“西北小江南”說的是這里,“中國最美油菜花海”說的也是這里。這里的山川形勝、人文歷史、氣候生態、特產珍寶等等,無不在用事實告訴你——漢中是最適宜人類居住的地方。

漢中因漢水而得名。長江最大的支流漢江發源于市域寧強。公元前451年,楚國在漢江中游的安康設漢中郡(轄今安康、漢中);東漢初,郡治遷入本地后仍稱漢中,“地名漂移”沿用至今。

漢中因歷史而聞名。1994年,國務院批準漢中為中國歷史文化名城。在有史記載的4000多年歷史長河中,漢中或屬楚、或屬秦、或屬魏、或屬蜀;元代建省后,漢中一直隸屬陜西。漢中土地上,設過國、設過州、設過道、設過路、設過郡、設過府、設過區。1996年,國務院批準設立地級漢中市。考古發現,市域內發掘出幾十處舊、新石器時代史前文化遺跡,其中以南鄭龍崗、西鄉李家村文化遺跡最為典型,印證了漢中是中華民族、華夏文明的發祥地之一。穿越歷史,我們仿佛看到:劉邦被發配漢中時的滿腹惆悵;到達漢中后的暗自竊喜;“明修棧道、暗渡陳倉”問鼎天下的雄才大略;蕭何率眾將士修筑山河堰的火熱場面;韓信在拜將壇上將兵多多益善的躊躇滿志;張良功成身退隱歸山林、亦儒亦道的白衣秀士身影;我們還仿佛聽到:張騫在絲綢之路上的冽冽西風;李固在朝堂上怒斥佞臣梁冀的義正辭嚴;張魯“五斗米教”政權下人民安居樂業的田園牧歌;楊修多言“雞肋”而斷送滿腹經綸的臨終哀鳴……明清以降,李自成、張獻忠、藍大順、白蓮教、太平軍在漢中馳騁搏殺,給予封建王朝一次次沉重打擊,也給人民帶來深重災難。民國時的漢中,中共陜南特委領導人民開展了轟轟烈烈的反壓迫斗爭,紅25軍、紅29軍、紅四方面軍在漢中建立川陜革命根據地,成為抗日戰爭、解放戰爭時期全國重要的戰略后方,為共產黨成立、新中國成立作出了不可磨滅的貢獻。追尋漢中歷史名人的足跡,我們依稀聽到歷史的滾滾雷聲。漢中歷史群星燦爛,啟迪后輩開創新篇。

黎坪國家級森林公園

漢中因氣候物產而盛名。鑲嵌在秦嶺、巴山之間的漢中,市域2.7萬平方公里,380萬人生長于斯。這里居北方之南,南方之北,屬亞熱帶與北溫帶過渡區。山川相間,四季分明,夏無酷暑,冬無嚴寒。正可謂“氣候居南北之適中,物產兼東西之共有”。漢中的植被覆蓋率、森林覆蓋率、林木蓄積量全省第一,植物資源、動物資源、礦產資源、水能資源全國聞名。高等植物3000余種,素被稱為“天然藥庫”,其中天麻、杜仲、棗皮、西洋參全國馳名。農業主產大米、油菜,林特產品種類繁多、品質優良。城固柑橘、西鄉櫻桃聞名遐邇;“漢中仙毫”茶葉榮獲第31屆巴拿馬萬國博覽會金獎;著名小吃麻辣雞、牛肉干、面皮、菜豆腐、罐罐茶等色香味形讓人流連忘返。野生動物500多種,尤以大熊貓、金絲猴、朱鹮、羚牛等最為珍稀;探明礦藏60多種,寧強、略陽、勉縣“金三角”地帶是全國五大黃金生產基地之一,洋縣的釩鈦磁鐵礦、西鄉的石膏礦、鎮巴的煤炭、石油、天然氣等開發價值巨大。漢江、嘉陵江流經市域,水資源總量達146億立方米。漢江水質最為優良,成為“南水北調”供北京、西安的首選水源。凡到過漢中的人往往感慨不已,無不稱贊這塊鐘靈毓秀的土地“處處皆風景,氣候最宜人,物產惹人醉,人人講誠信”。

漢中,譜寫時代新篇章。1949年中華人民共和國成立后,苦難的漢中浴火重生。在中國共產黨的領導下,歷任市委(地委)、市政府(行署)帶領人民,勵精圖治,創造了諸多激勵人心的新業績。各行各業迅猛發展,人們生產生活方式發生巨變,“五大建設”不斷開創新局面。經濟建設成績斐然,2015年,全市地區生產總值1064.8億元,同比增長7.4%;政治建設有序改善,黨的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和反腐敗斗爭持續加強,群眾路線教育實踐活動收效明顯;文化建設繁榮空前,文化體制改革初見成效,文學藝術創作碩果累累,宣傳思想工作有聲有色;社會建設不斷發展,教育科技、衛生計生年年進步,社會救助已成體系,群體信訪逐年下降,安定和諧局面不斷鞏固提升;生態建設春色滿園,天然林保護持續不斷,治理“三廢”,措施得力,整個漢中生態文明,常抓不懈蔚然成風。

川陜革命根據地紀念館

漢中,猶如滾滾東逝的漢江:從遠古歷經坎坷向我們走來,向未來九曲回腸奔向大海。漢中因漢江哺育而璀璨,漢江因漢中明珠而絢爛。

漢中,歷史和自然一體,科技與人文合璧。她既像一位飽經滄桑的老人,又像一個風情萬種的少女;既是一座有無盡寶藏的山,又是一部厚重的百科全書。說她“物華天寶、人杰地靈”不為過分,說她“漢家發祥地、中華聚寶盆”也算得體。但,大象無形,大美無垠。任何絞盡腦汁的解讀都相形見絀,難免會有見仁見智、掛一漏萬、盲人摸象之嫌。聽景不如身臨其境,倒不如請您走進漢中,用您的視覺、智慧和足跡去親自領略她那——夢幻真容、無窮魅力和無限商機!