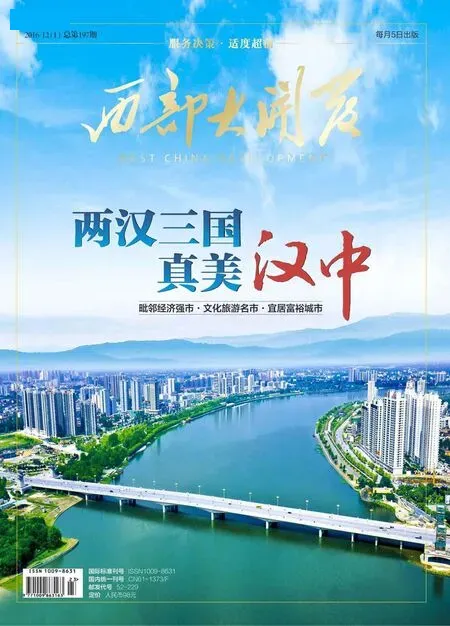

別具一格的民俗文化

別具一格的民俗文化

漢中地處秦嶺南坡,與四川、甘肅接壤,其民俗習慣與關中地區多有不同,具有漢、蜀、巴、楚、羌文化習俗交融的特征。古代冠、婚、喪、祭都有傳統的表現形式。傳統戲曲種類也很多,較有地方特色的漢劇,巴山氣息濃郁、唱腔婉轉、表演細膩。龍燈社火的形式有跑旱船、獅子舞、跑竹馬等。民謠近似順口溜,內容豐富,生動有趣、易傳易記。地方特產極為豐富,兼有南北農副產品和地方小吃,漿水面、大米面皮、菜豆腐等;漢中茶館較多,成為人們品茶聽書或高談闊論的休閑場所。

漢中端公戲

漢中處于秦嶺巴山之間,漢水、嘉陵江上游,受巴蜀荊楚文化影響,又長期封閉阻隔,形成了原始的儺文化,至今保留著儺祭、儺舞、儺戲即跳端公這一古巫文化的遺存。如廣泛流傳于鎮巴、寧強、略陽、南鄭的“羊角舞”、“羊皮鼓”、“耍壇”、“跑轎”以及“上刀山”、“過火海”的儺技表演。漢中端公戲以娛神娛人,神人同樂,酬神驅鬼,祛災避禍為內涵,動作粗狂豪放,韻律古樸渾圓,音樂歡樂優美,唱腔剛柔相濟,為普通群眾喜聞樂見。新中國成立之后,漢中文化主管部門曾多次組織力量挖掘端公戲,整理和創作了一批端公小戲,如《打麥場》、《吹鼓手招親》、《一分工》等,其中《一分工》被中央和陜西省電臺錄音,制唱片,流行全國。改革開放以來,漢中的儺文化作為非物質文化遺產得到有效的保護,內容健康,形式優美,傳播正能量的端公戲演出遍布城鄉。

洋縣掃五窮

洋縣掃五窮是發生和存在于洋縣境內的唯一的、獨特的春節民俗現象,是陜南儺祭的另一種表現形式。每年春節的正月初五,“掃五窮”活動從凌晨開始,午時結束,千家萬戶鑼鼓喧天,鞭炮齊鳴,熱鬧非凡,主人喜迎掃五窮之神,諸神在主人堂屋和房間奔跑一圈,給人們驅趕窮鬼,求財納喜,祈福禳災。掃五窮中的“五窮”分別是錢窮鬼、糧窮鬼、壽窮鬼、吉窮鬼、命窮鬼,又一說為邪、怪、災、病、窮五種鬼,掃五窮的諸神皆為道教神仙角色。掃五窮發源于我國商周時期,產生于唐宋,流行于明清,民國和解放初期走向鼎盛。掃五窮源于宮廷儺舞儺戲,后來走向民間,得以世俗化,成為現僅流傳于洋縣的傳統年俗活動和重要的非物質文化遺產。

陜南鑼鼓草

鑼鼓草又叫打鑼鼓,是秦巴山民在生產實踐中獨創出來的一種勞作和歌唱融為一體的民間藝術形式,由于多在薅草時演唱,又叫“打鑼鼓草”。

陜南山區山大林深,居住分散,莊稼搶時搶摘,防止草荒,需幾家人合起來集中勞力,互相幫工,上山薅草,稱作“幫幫活”。為了給干活人助興鼓勁提精神,干活時便選派一人自敲自唱,大伙邊勞動邊幫腔,以統一行動活躍氣氛,提高效率。鑼鼓草唱者掛鼓,提鑼,一手握錘,每唱兩句或四句一間歇,鑼鼓伴奏,唱詞多為傳統歌詞,戲劇唱詞,也可見景生情,即興編詞,演唱形式和內容相當樸素靈活,這是一種勞動的藝術和歡樂,極具陜南民歌民謠的特色,深受群眾喜愛。

鎮巴漁鼓

漁鼓是陜南曲藝的重要曲種,也稱陜南道情,已有200多年歷史,其中鎮巴漁鼓獨具地域特色,較為有名。明末清初,鎮巴就盛行唱二簧、說書、打漁鼓。鎮巴漁鼓曲目豐富,題材廣泛,涉有歷史故事、神話傳說、婚姻愛情、生活情趣、民俗風情等等內容及其曲牌和唱本。漁鼓音樂深受本地漢調二簧、花鼓小戲、民歌小調的影響,既有傳統戲曲的表現形式,又有地方民歌、小戲、民間音樂以及口頭傳唱的特點,極受群眾歡迎。鎮巴漁鼓以唱為主,說唱結合,伴奏樂器為漁鼓的鼓筒和簡板。

新中國成立后,鎮巴漁鼓以嶄新的題材在鎮巴民間傳播。改革開放以來,鎮巴漁鼓得以新生,被陜西省人民政府列入第一批非物質文化遺產名錄,并走上央視《星光大道》。

城固古建

城固古建遺存主要分布于西原公一帶。西原公的韓、尚、王、趙、田等幾大姓,最早在明代因各種原因陸續遷來此地定居,形成相對獨立的家族血緣性聚住區,又與當地雜姓混居,特殊的經濟文化背景造就了別具一格的街巷體系,整個村落形態結構既不同于北方地區的嚴謹方正,又有別于陜南當地的自由、松散。至清代,村內民居建筑的建造水平達到了較高水準,形成了規模龐大、尊卑有序、街巷曲折復雜、功能形態完備的傳統集鎮。

現存規模較大的建筑當屬韓家祠堂,占地約5畝,為三進老院,有一些形態完整的四合院,以單體院落居多,整個這一片區被稱為韓家巷,原由上百個明清古建筑院落組成,古鎮已有400多年的歷史,留下了古建民居諸多遺存,是我國傳統民居建筑的寶貴財富。

上元觀古鎮作為陜南地區少有的明清古建筑群的珍品,具有極高的歷史文化價值。鳥瞰古鎮,其布局如中國傳統文化中“四靈獸”之一的龜,是我國“仿生學”古城鎮規劃的活樣板。體現了古代人與自然和諧共生,以及當地民眾追求長生、吉祥、幸福的美好愿望。

上元觀古鎮還有一個十分顯著的特點:就是具備嚴謹有序的防御系統。上元觀古鎮的空間構成包括內部空間與外部空間,內部空間由民居構成,是居民家庭生活的場所,外部空間由街巷、場院、宗祠、戲樓、神廟、學校、井臺、樹木等構成,是村鎮居民社會、經濟、宗教生活的場所。

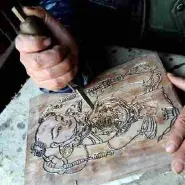

洋縣木版年畫

洋縣民間的門神畫主要作用是為百姓守門,用秦瓊敬德守家里的大門,商店和敬祖的堂屋門上張貼對開的《天官賜福》、《福來朝》,讀書人門上張貼六開的《狀元插花》,新媳婦和閨女房門張貼四開大的《倩女尋梅》或《穆桂英》,新房窗扇張貼六開的《麒鱗送子》,新媳婦坑頭張貼四開的《蓮生貴子》,廚房鍋臺張貼六開的農歷畫《灶畫》,谷雨時的大門張貼對開大的《雞報平安》等。在印刷套色方面,洋縣門神畫的特點是:除了墨線印出的輪廓線外,有的線版是用顏色印刷,線粗有力,加重衣紋分量,流暢飛動,增強了門神英勇威武之感。

洋縣木版門神畫的特征是:以門神、灶君居多,繪制人物形貌高古,色彩濃郁,吸收了漢唐石雕的雄大,深沉,以及漢畫像的裝飾紋樣特點,逐漸形成洋縣門神畫凝重,渾厚、古樸、粗獷和裝飾性的藝術格調。具有秦人的敦厚、淳樸、剛毅、豪放的藝術風格。

漢中小吃三絕

面皮被譽為漢中風味小吃“三絕”之首。是把大米用水浸泡后,連水灌進手磨磨成米漿,上籠蒸成薄餅,放涼后抹上菜油切成細條,調入鹽、醋、醬油、姜汁、蒜泥及油潑辣子攪拌食用,也可配點豆芽、菠菜,微辣微咸,酸香可口。自古而今,漢中就有用面皮招待上門親友的良風美俗。

漢中面皮以城固為正宗。配料調味更加講究。如今不僅涼拌,還把剛出籠的熱面皮推向市場,為廣大食客增添了新的品種。

漢中城鎮的家庭主婦,大都是做菜豆腐的能手。主要原料是大豆,能否多出豆腐,浸泡大豆頗為有講究。若是家庭自作自食,可用小手磨磨成豆漿,如果供應食客需求大,就用打漿機。磨成的豆漿用豆腐口袋捏揉除掉豆渣,入鍋燒煮這時再將大米倒進清漿里煮,把塊狀豆腐倒入,加點小白菜或者漿水菜,就成為名副其實的菜豆腐了。吃時一般只需配點豆瓣醬、青辣椒、香菜即可。

以漿水菜作調料的面條稱為“漿水面”。漿水面的味道是從漿水菜散發出來的,民間的漿水菜大都由野菜做成,營養價值高,具有獨特的野味。漿水菜性涼,炎夏最為適宜,能安神、降溫、故有“瓊漿玉液”之美譽。

非物質文化遺產,脈通地氣,血連祖根,神依山水,魂附民生。

漢中地處南北文化過渡地帶,生長、移植、蘊藏著豐富的非物質文化遺產。這些活態傳承的地域文化,更本質地反映出漢中的文化特征,并與漢中的秀美山川、歷史上的重大事件、人物、重要物質文化遺產相映成輝,成為漢中悠久深厚歷史的活態見證。

漢中市目前有國家級非物質文化遺產6項,省級非物質文化遺產59項,市級非物質文化遺產83項,涵蓋非物質文化遺產名錄的十大門類。蒼茫秦巴中,蜿蜒漢水間,非物質文化遺產綻放獨特的文明之光。