我國智能控制器行業的發展趨勢與對策分析

□沈玉玲 □韓濱旭 □孫云云

上海電氣集團股份有限公司中央研究院上海200070

我國智能控制器行業的發展趨勢與對策分析

□沈玉玲 □韓濱旭 □孫云云

上海電氣集團股份有限公司中央研究院上海200070

針對我國智能控制器行業,分別從技術和市場供需關系角度深入分析了發展現狀,并對行業未來的發展趨勢進行了預測。立足智能控制器研發和生產企業,綜合考慮未來發展中可能遇到的問題,提出相應的產業發展應對策略。

智能控制器[1-2]是以自動控制技術和計算機技術為核心,融合了微電子技術、電力電子技術、信息傳感技術、顯示與界面技術、通信技術、電磁兼容技術等諸多技術門類而形成的高科技綜合性產品,依次通過狀態監測、推理決策及控制使被控對象達成目標。作為各種終端產品中最關鍵的部件之一,智能控制器的先進性與可靠性對終端產品技術和質量水平具有決定性作用。

1 智能控制器的技術發展現狀

20世紀70年代可編程序控制器(PLC)問世,歷經幾代變遷,PLC的功能發生了飛躍,其以更高的運算速度、更可靠的抗干擾性能及極高的性價比,奠定了工業應用中的主流地位。但傳統PLC的體系結構是封閉的,各PLC廠家的硬件體系互不兼容,編程語言及指令系統也各異,當用戶選擇了一種PLC產品后,必須選擇與其對應的控制規程,并且學習特定的編程語言。另一方面,由于其輸入輸出的局限性,傳統的PLC僅能解決80%的工業應用,如果要在工程中開發剩余20%應用時,就不得不突破PLC的限制。

到了20世紀80和90年代,隨著計算機技術突飛猛進的發展,那些要開發剩余20%應用的工程師們開始考慮在工業控制中使用個人計算機(PC)。在許多工程應用中,PC已能實現原有PLC的控制功能,并且具有更強的數據處理能力、網絡通信能力,能夠執行比較復雜的控制算法。但是PC控制也存在一定的問題,嚴格來說,標準PC并不是為工業環境設計的,因此所面臨的穩定性、可靠性和編程復雜性是工業應用中比較棘手的問題。

PC和PLC各有局限性,人們將PLC和PC的特性結合在一起,開發出了能夠解決剩余20%工業應用的新型控制器,即可編程自動化控制器(PAC)[3]。與PLC和PC相比,PAC不但具有開放的體系結構和優秀的操作性能,而且還能提供更好的實時性和穩定性。然而,PC和PLC并不會被PAC迅速取代,這是因為一些小型機器應用只需要PC或PLC便能滿足需求。目前的PC逐漸具有更多的PLC控制特性,PLC也在不斷加入系統控制的概念,每一種產品都有其各自的應用范圍與發展方向,無論哪一種控制器,只要能滿足客戶的需求,就是好的控制器[4-5]。

2 智能控制器的市場發展現狀

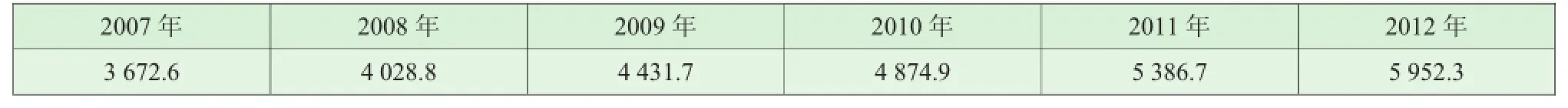

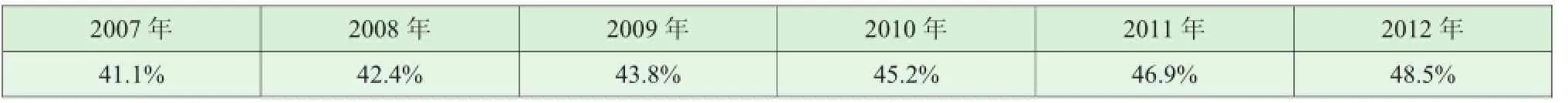

2009年,全球智能控制器市場遭受重創。2010年,世界所有地區的PLC和PAC市場均有所增長。歐洲等地是PLC和PAC的最大市場,目前歐洲市場呈現健康的增長態勢,尤其是德國的制造業和自動化領域。北美市場早前也曾出現衰退的跡象,汽車市場面臨發展困境,整個金融體系還遭受了一場災難,PLC和PAC市場大幅滑坡。目前,北美市場也出現了微幅增長。隨著汽車市場出現反彈,以及金融形勢的日益穩健,發達國家的PLC和PAC市場開始平穩回升。圖1和表1給出了全球PAC產品2007~2012年的營業收入增長量和趨勢,表2給出了PAC收入占PLC市場的比例,這些圖表均體現了智能控制器市場的穩步增長趨勢[6]。

圖12007 ~2012年PAC營業收入增長趨勢圖

表1 PAC營業收入增長百萬美元

表2 PAC收入占PLC市場的比例

國際PLC和PAC市場重新回歸溫和增長,拉動力主要來自中國、印度,拉美地區對此也有貢獻。未來的一段時間,這一動力會在全球范圍內起效,PLC和PAC的積極發展態勢將明朗化。全球化效應意味著無限的商業機會,競爭壓力的加劇,以及經濟重心向新興經濟體轉移,使新興經濟體成為未來的增長引擎。展望未來,受基礎設施領域的影響,全球經濟的總體態勢將保持增長。在實現基礎設施的現代化,以及提升效率和生產力方面,自動化技術扮演了舉足輕重的角色,我國智能控制產品規模與全球智能控制器產品的走勢相接近,甚至整體增長速度超過全球平均速度。

3 智能控制器行業的未來發展趨勢

3.1 行業發展空間巨大

智能控制器屬于朝陽產業,正處于產業周期的成長期,在全世界有著廣闊的市場前景。2010年以來,受全球經濟復蘇及各行業恢復性增長的利好影響,智能控制器作為智能產品的核心器件,在新增購買需求和換購需求的支撐下,銷售持續增長。目前整個市場需求旺盛,未來將具有更為廣闊的發展空間。

據賽迪顧問統計數據顯示,2004~2008年,我國智能控制器市場規模快速增長。2004年,僅民用領域,我國智能控制器市場規模達1 495.2億元,2004~2008年,市場規模年復合增長率達21.5%,高于全球增長速度。2009年,我國智能控制器市場規模約超過3 600億元,2013年達到7 700億元,2009~2013年的年復合增長率達到20.6%。

3.2 向新興應用領域拓展

智能控制器是典型的量大面廣的產品,下游產業領域涉及范圍極為廣泛,幾乎覆蓋生活中的所有領域。從全球范圍看,智能控制器的應用領域主要是家用電器、健康與護理產品、電動工具及工業設備裝置、智能建筑與家居、汽車電子等相對穩定和成熟的行業[7-8]。據弗若斯特沙利文咨詢公司提供的統計數據顯示,2008年,全球電子智能控制器行業分類產品中,汽車電子智能控制器產品占有率最大,為34.2%;大型生活電器智能控制器產品占有率為9.4%;同汽車、大型生活電器智能控制器產品比較,小型生活電器智能控制器產品屬于后起之秀,發展潛力巨大,近年來市場增長迅速,規模已經超過大型生活電器智能控制器,2008年市場占有率達13.64%,市場增長率超過12%。

作為一種應用型技術,智能控制器在電力、化工、農業、建筑、軍事等領域及其相關產品中的應用越來越廣泛。同時,作為新興產業快速發展的牽引力之一,智能控制器在其它新興領域的應用也會越來越廣泛。

3.3 國際產業逐漸向中國轉移

在全球經濟一體化的帶動下,智能控制器行業研發和生產的重心由發達國家逐漸向發展中國家轉移。同時,發達國家智能控制器的綜合性設計和生產企業也試圖將一部分制造業務轉移到發展中國家。我國擁有發展中國家中最廣闊的消費市場、最龐大的智力和勞動力資源,以及最完善的產業配套體系,已成為智能控制器產業轉移的首選地區。隨著國外智能化設計及生產向國內轉移,國際廠商與國內企業的合作模式也在逐步轉變,不僅加大了國內訂單量,而且正在由原來國外設計國內制造的合作模式轉變為國內設計國內制造的模式。

美國ARC咨詢公司的最新研究報告《中國PLC和基于PLC的PAC市場展望》[9]對中國的PLC和基于PLC的PAC控制器產業及相關領域的發展給出了透徹的分析。國家經濟持續增長的前景和整個制造業的膨脹趨勢,都使PLC供應商紛紛瞄準中國市場。當PLC和PAC供應商對市場持樂觀態度時,國家的可持續增長前景和表現出的巨大潛力,都吸引本國的和國外的主要供應商投入到市場中。

3.4 市場呈現整合趨勢

智能控制器應用范圍非常廣泛,也正因為如此,它的發展方向一直比較分散,在早期往往依附于具體某個細分產業,作為整體產品中的一個附屬部件而存在。這和電子元件產業在某些模式上有類似之處。應用廣泛性造成了產品的差異性很大,要求技術人員對下游行業要有很深的了解,因此具有技術壁壘高、專業性強的特點。真正大規模產業化的智能控制器產業只是在近20年才逐步成形,在國內更是處于前期整合發展中。

從整個產業來說,目前國內企業的問題是面對一個新興發展產業,做了大量重復投入的工作,從各個應用領域來看,確實存在投資過剩、技術門檻高、技術發展變化快等問題,將會帶來重新洗牌的機會。另外,上中下游有實力的企業聯合起來,與國際品牌競爭,這一過程中也有可能出現一些橫向整合的趨勢。

3.5 PAC前景廣闊,但推廣仍需時日

為了迎合市場需求,PC和PLC融合產生了PAC。作為新一代的工業控制方式,PAC既可以滿足工業控制系統對開放性和柔性的要求,又可以滿足用戶對穩定性和可靠性的要求。利用PAC技術,可以有效地為客戶降低生產成本,提高生產效率,實現收益增長。盡管PLC的價格在逐漸下降,且其整體銷售額在未來幾年仍處于上升趨勢,但也無法阻擋PAC成為未來主流工業控制方式,PAC自然也越來越受到自動化界和終端用戶的廣泛關注。

當然,從目前該產業的慢熱現狀看,在PAC推廣過程中仍會遇到很大的困難。這是因為PLC作為傳統的控制器產品,它可靠性強,PC和PLC功能的差異越來越小,如果需要更多的功能,配備一臺工控機即可實現;此外,PLC作為控制領域的元老級產品,已有近20年的發展歷史,而PAC則只有七八年的發展歷史。隨著PAC設備規格的多樣化,控制功能的日益完善,以及成本的進一步降低,相信發展的天平會翻轉過來,PAC前景廣闊。

4 智能控制器行業發展的應對策略

4.1 加快推進智能控制器產品的自主研發

從技術水平分析,國外許多廠商,如德國西門子、德國倍福、瑞典貝加萊等均推出了智能控制器系列產品,已經被應用到冶金、化工、紡織、軌道、建筑、水處理、電力與能源、食品、機器制造等諸多行業中。國內智能控制器生產廠商約三十家,但至今還沒有自主研發的智能控制器產品,根本無法和國外廠家抗衡。國內還有一部分以仿制、來件組裝或貼牌方式生產,缺乏核心自主知識產權。

從產能方面分析,目前國內智能控制器市場總量約60億元,隨著經濟持續高速增長,若干年內我國智能控制器市場將保持持續高速增長態勢,年增長率為15%~20%。然而,目前我國智能控制器市場95%以上被國外產品占領。為了縮小與國外企業的差距,可以重點從控制器的可靠性、穩定性、適用性方面入手,研究功能模塊化、多樣性的智能控制器產品,力求提升主要技術指標,提高性能價格比。

可見,我國智能控制器生產企業與國外先進企業相比,還存在一定差距。國內企業要提高產品的市場競爭力和市場占有率,最根本的還是要提升研發水平,掌握更多的核心技術。

4.2 促進智能控制器在高端裝備制造業中的應用

作為“十二五”規劃中的戰略性新興產業,高端裝備制造業迎來了高速增長,“十二五”期間智能裝備主營業務收入年均增長率超過25%。2015年智能裝備市場規模超過1萬億元,占高端裝備制造業的比重達到20%左右,到2020年,這一比例將更是達到30%以上。高端裝備制造行業將重點推進智能儀器儀表與控制系統、關鍵基礎零部件及通用部件、高檔數控機床與基礎制造裝備、智能專用裝備等四大類產品發展。

為了加快推進智能控制器產品在高端裝備制造業的應用,首先要全面提升石化、紡織、冶金、航空、船舶、煤炭開采等重點領域的生產過程自動化、智能化水平,大幅提升我國制造業核心競爭力;其次要重點推廣自動化控制系統在千萬噸級煉油、煤炭生產設備等重大制造裝備上的應用,并推廣傳感器、機器人、專用控制器在農業機械、工程機械、印刷機械、紡織機械、通用飛機、船舶等裝備上的示范應用,加快推進自動生產線的應用。

4.3 加強PAC控制器產品的推廣

由于國內工程師在選擇控制器產品時的觀念還相對保守,PAC作為一種新興工業控制器產品的推廣工作還需要進一步加強,包括PAC專業教程編寫、PAC在線培訓及遠程實踐編程培訓等。另外,PAC產品的推廣還可以借助媒體的大力支持。當然,要得到客戶的認可,還需要從產品自身的品質入手。

論及PAC未來的發展,一方面會越來越便宜的,從價格上走向親民,這樣才會被一些小型的機器應用所接受,實現對小型器件的生產控制;另一方面會走向自動化和信息化的高度融合,提高產品的品質效能,實現對更高端設備的大型控制。因此,對于PAC生產廠家而言,為了有利于產品市場的擴大和推廣,研發方向不外乎兩個:一是硬件方面趨向于行業專屬應用;二是軟件方面加大研發力度,不斷提高精準與效率,增強產品功能性,推出更多行業專屬軟件,方便用戶應用。

4.4 提高智能控制器產品的出口能力

智能控制器產業作為一個高新技術產業,從一開始就應該立足國內,放眼全球,積極參與國際競爭,爭奪高端市場。當然,想要取得國外客戶的信任,不但需要在設備廠房和自主研發方面的巨大投入和長期的電子產品制造經驗積累,還需要通過國外客戶長期嚴格的審核,包括質量、環境、職業健康和安全管理體系等方面。所設計的產品也要經過客戶內部的各種測試,并對銷售地的安全、環保、節能等標準進行認證。因此,智能控制器產品的出口能力不僅是產值規模的代表,更是企業綜合實力強弱的代表。

國外電子行業集中度高,國內智能控制器出口銷售到國外時,應優先選擇規模較大的跨國公司合作,只有與這樣的客戶合作,企業才能不斷發展和提高自己的研發和制造能力。以出口比重最大的和而泰公司為例,僅2007年的總出口市場份額就接近2億元人民幣,這是因為其主要客戶中相當一部分是世界五百強企業,或者是某個細分行業的領軍企業。

5 結論

未來幾年,智能控制器行業在我國發展空間巨大,并呈現向更多新興領域,如高端裝備制造業等拓展的趨勢[10]。隨著國際產業向中國市場的轉移,智能控制器的生產廠家將迎來更多的發展機遇。作為智能控制器的生產企業,重點需要做專、做強,這樣才能在市場中立足。

[1]王德生.智能控制器行業發展現狀[R/OL].上海行業情報服務網,www.hyqb.sh.cn/publish/portal0/tab1023/info7449. htm,2011-11-17.

[2]李國強.智能控制器行業的發展與展望[J].PLC&FA,2008 (12):135-137.

[3]時會美,林玉梅,張殿明.PAC控制器的技術特征與應用[C]. 2010年全國職教通信與信息技術學術年會,無錫,2010.

[4]丁景民.新一代工業控制系統——PAC[J].制造技術與機床,2007(4):115-117.

[5]魯玲,黃雄峰,楊盛.自動化系統可編程控制器應用技術綜述[J].PLC&FA,2012(9):33-36,46.

[6]研華(中國)有限公司.4PAC市場發展趨勢淺析[R/OL].工業360,http://dianqi.gongye360.com/paper_view.html? id=457180,2012-03-29.

[7]張萬忠,劉明芹.電器與PLC控制技術[M].2版.北京:化學工業出版社,2008.

[8]日用電器編輯部.智能控制器市場淺析[J].日用電器, 2015(3):12-16.

[9]ARC Advisory Group.Programmable Logic Controllers(PLCs) andPLC-basedProgrammableAutomationControllers (PACs)for China[R].2011.

[10]佚名.工業自動化智能控制器行業簡述[J].智慧工廠,2016 (2):8-10.

In viewof the intelligent controller industry,in-depth analysis of the development status was conducted both from the technical standpoint and the relationship between market supply and demand while the future development trend of the industry was predicted.Based on the role of R&D and production enterprises for intelligent controller and in full consideration of the problems that might be encountered in the future,strategies for development of respective industries were put forward.

智能控制器;發展趨勢;發展對策

Intelligent Controller;Trend ofDevelopment;Countermeasure for Development

TH122;TP273

A

1672-0555(2016)03-066-05

2016年4月

沈玉玲(1980—),女,博士,工程師,主要從事自動化技術研發工作