郭沫若《釋支干》與泛巴比倫主義

王獻華(四川大學 歷史文化學院,四川 成都 610064)

?

郭沫若《釋支干》與泛巴比倫主義

王獻華

(四川大學歷史文化學院,四川成都610064)

摘要:《釋支干》一文,堪稱中國現代學者研究中國早期天文傳統的一篇奇文。但將中國十二支與巴比倫十二宮對應,研究者頗有不同判斷。本文并不試圖解決中國十二辰名字及相關傳說與巴比倫天文學傳統之間可能的關聯問題——無論是真問題還是假問題。不過我們注意到,《釋支干》一文的出現,可能與當時影響巨大的“泛巴比倫主義”學術潮流有一定的關系。近年來學術界對“泛巴比倫主義”頗有新的興趣,或者借此機會對《釋支干》的認識可以有所增進,更有助于將此文放回到其本有的國際學術史語境之中。

關鍵詞:《釋支干》,郭沫若,泛巴比倫主義,中國古代天文學

郭沫若《釋支干》與泛巴比倫主義

《釋支干》一文,堪稱中國現代學者研究中國早期天文傳統的一篇奇文①。但將中國十二支與巴比倫十二宮對應,研究者頗有不同判斷。《中國現代學術經典·郭沫若卷》稱,郭“以十二支起源于巴比倫的十二宮,實際上證明了‘古代東西民族早有文化上之交通’”的看法,“近年來大量出現的考古資料與學術研究成果對他的觀點不乏有力的支持”,可惜沒有提供文獻[1]9。王寧先生二十年來,沿此文提出問題的方向進行研究②。吳宇虹根據巴比倫資料,否認郭沫若將中國十二支和巴比倫十二宮對應的看法[2],班大衛、馮時等國內外學者注意到郭沫若的研究,但對十二支巴比倫源起說這個具體問題保持沉默③。

本文并不試圖解決中國十二辰名字及相關傳說與巴比倫天文學傳統之間可能的關聯問題——無論是真問題還是假問題。不過我們注意到,《釋支干》一文的出現,可能與當時影響巨大的“泛巴比倫主義”學術潮流有一定的關系。這一點江曉原在《天學真原》中曾注意到,只是沒有進一步討論《釋支干》和“泛巴比倫主義”的具體關聯[3]229,248-251。近年來學術界對“泛巴比倫主義”頗有新的興趣,或者借此機會對《釋支干》的認識可以有所增進,更有助于將此文放回到其本有的國際學術史語境之中④。

十二支與十二宮

支干并稱,“東漢之前無有也。”古人稱十干為十日,稱十二支為十二辰。周末五行生勝之說出,日辰與五行相配,遂有母子之稱。“干支”之說,是由“母子”之義先變為“幹枝”,再由“幹枝”省而為“干支”或“支干”。在對“支干”的使用上,“后人以支干紀年,古人以支干紀日”。支干紀日最古而最多見者即殷商卜辭。卜辭數萬片,幾于無片不契有支干,更別有支干表多種,“蓋支干之用既繁,不能不制出簡明之一覽表以便查檢也”。

卜辭所見《支干表》有三旬式與六旬式二種,前者自甲子至癸巳,后者則自甲子至癸亥,或為當時之“憲書”。據此知殷歷或初以十日為一旬,以三十日為一月,后始有月大月小之分及年終置潤,為“十三月”[4]307-314。考定古代歷法之外,卜辭《支干表》尚有更有價值之處。卜辭《支干表》讓我們“得以確知三四千年前古支干文字之原形”,因此可以釋其本義,給出關于支干的解釋。這個問題自漢以來,如《淮南子》、《史記》、《漢書》、《說文》,據后來字形字義望文生義,所說實在“了無一當”。

十日傳說當起于殷人,這和卜辭十日一旬之歷制相合。只是于殷人而言,十干文字究竟首先是十日之專名,還是一旬之次第?郭分析,十干中甲、乙、丙、丁為最古象形文字,俱指魚身之物。戊、己、庚、辛、壬、癸六字均系象形,皆刀兵之器。可見甲、乙、丙、丁為一系,戊以后又為一系。前者為數字一、二、三、四之次數,猶言第一、第二、第三、第四,“第五之戊以下則于為五以下之數字觀念發生以后,始由一時所創制,故六字均取同性質之器物以為比類也”。據此可知,十干“至少有半數以上當創制于殷人”[4]324。

十二支文字于“殷墟”時代已有使用,且其字形與后人所沿用者頗多出入。根據卜辭材料,籀文“子”字與篆文“子”字判然二字,前者僅作十二辰之第一辰,后者則是十二辰第六位之“巳”字,卜辭作“子”形。也就是說,十二辰中實有二“子”。十二辰其余各字,“丑”像爪形,“寅”像矢形。卯或即“劉”之假借字,“殺也”,只是此義出于假借,“與十二辰卯字亦不相屬”。“辰”原當為古之耕器,“巳”像人形,與十二辰第一位合而為二“子”。“午”像繩索之形,“未”像禾穗之形,“申”像一線聯結二物之形,“酉”像瓶尊之形,“戌”與“戉”同,像鉞之形。“亥”則似為二首六身之異獸[4]338。

以上考訂字義而已,“問題者在十二辰何以用此等文字以表示?更質實而言之,則所謂十二辰者究系何物?”。郭指出,以十二辰配十二月,事實上始于漢代,之前實未有見。新城新藏所著《東洋天文學史研究》,依托卜辭材料判斷十二支為骨文紀月。郭注意到骨文、金文中并無以十二支紀月的痕跡,“此無人無十二支紀月之事實,實為十二支即十二月說礙難通過之第一關門”。“以十二禽、十二時、十二月以解說十二辰,要之皆漢以來后起之新說,古人之說十二辰不如是也。”“古人之于十二辰,大抵均解釋為黃道周天之十二分劃”[4]344。

十二辰或以為斗建,或以為合朔,或以為歲次。其中言斗建者皆漢人,言合朔者雖托古其實亦出于漢人,言歲次者卻“稍異其撰。”郭列表介紹《爾雅》《淮南·天文訓》《史記·天官書》《漢書·天文志》《漢書·律歷志》關于歲次的記錄,得出數端顯而易見者:“十二辰乃固定于黃道周天之一環帶,與天體脫離;后進者乃十二等分,每辰各三十度;十二辰依子、丑、寅、卯之順序由東而西(即由右而左),與日月五星之運行相反,故古用歲星紀年時,有太陰太歲之虛設以為調劑。由此三事可知中國古代之十二辰實無殊于西方之十二宮。其順序之逆轉者,乃十二支之順序如是,十二辰環帶圍繞周天,其次自無始無終,無順無逆”[4]349。

西方之十二宮環帶在其脫離天體而成為三十度之十二等分之前,實為黃道周天附近之十二星象,十二宮名與星名猶全然相合。后因歲差之故而與天體脫離,成十二等分。郭以中國之十二辰如是,并以此解“攝提格”與大角之別名一致的記載。十二辰之寅本大角之符號。西方十二宮采用少女,而中國之十二辰采用大角,當西方之牧夫座。郭注意到印度二十八宿之第十三宿亦用大角,而且讀音Svati與攝提音近,“意有劍義”。郭依耕察爾“中國印度天方之二十八宿對照圖表”(Ginzel—Handbuch der mathematischen Chronologie)⑤,發現除此一星外無相合者,無法判斷二者關聯[4]350。

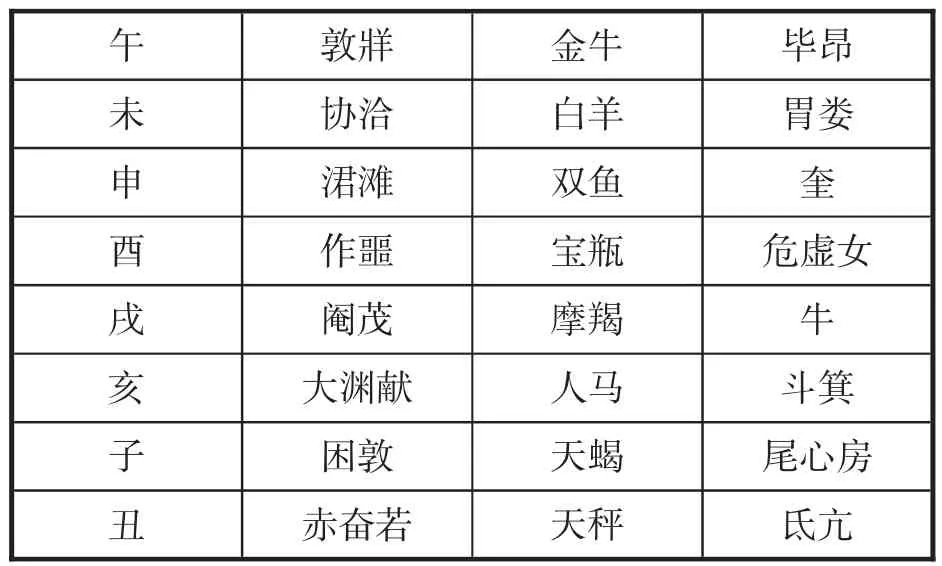

既然寅為大角,相當于西方十二宮之少女,以此為準依十二辰逆轉之順序,可得下表[4]350-351:

寅攝提格 少女 角卯單閼 獅子 軒轅辰執徐 巨蟹 輿鬼巳大荒落 雙子 東井

丑赤奮若 天秤 氐亢子困敦 天蝎 尾心房亥大淵獻 人馬 斗箕戌閹茂 摩羯 牛酉作噩 寶瓶 危虛女申涒灘 雙魚 奎未協洽 白羊 胃婁午敦牂 金牛 畢昂

“軒轅”乃“單閼”之音轉,甲骨文“卯”字與希臘獅子座符號相類;“巳”為“子”,此處相當于希臘雙子;“未”為穗,而“婁為聚眾,胃為天倉”;“申”像一線聯結二物,而此當于雙魚;“酉”像壺尊之形,當于水瓶;房心尾即蝎星之分化,氐亢亦天秤之分化。“有此七事連攝提格之為大角,十二辰有八辰似已可用星象說明矣”[4]354-355。

中國與巴比倫

郭沫若引葉列妙士(Jeremias)的研究,指出西方希臘之十二宮起源于巴比倫,“十二宮起源于巴比侖之說已成為學界上之定論”。巴比倫之十二宮當遠在公元前6200-4400年之間已出現⑥。文獻可征者,當在前4400-2200年之間,此時春分點在金牛宮⑦。春分點由牡牛座移入白羊座約在公元前2200年,約持續至公元100年始移入雙魚座,至今亦尚在雙魚座中。希臘十二宮起于白羊座,據此推論希臘、巴比倫天文學的交流可能發生于公元前“八百年代”,此時正春分點在白羊座。

前述“寅”在十二歲名為攝提格,攝提格在《天官書》為大角,位置與十二宮之少女相當。在巴比倫“波表”(Boghazkoi星表)中能夠發現,少女座以首星GIS姚.BAN當之,中文即弧星,與甲骨文“寅”字暗合。巴比倫大角名S姚U.PA,又稱“司國運之神”,攝行歲星職能,“此與中國之大角一名攝提,歲星亦一名攝提者亦相暗合”。S姚U.PA有代替少女之事,故希臘少女座首星Spica實為其音變,中文“攝提格”根據高本漢的構擬,古音“與希臘之Spica則幾等于對音矣”[4]354-355。

“卯”相當于獅子座,但獅子本不產于中國。“卯”字甲骨文字形與希臘獅子座之符號極相似,可能就是獅面之象形也,中像鼻準,左右像二目。獅子座主星中國稱為“女主象”,希臘稱為“王星”,據葉列妙士“加爾達人(即巴比侖)視此星為天界之王長,亦視為地上之王”,與“女主象”頗相合。此星在巴比倫稱為S姚arru,與“單閼”之音極近。軒轅有說為“黃龍體”,其下“柳、星、張三宿及翼之一部,在西方為水蛇,巴名□iru其象恰類中國之龍”[4]356。

“辰”當巨蟹座,在“波表”中以大犬代替,即古代中國之狼弧。,“辰”為耕作之器,春分點在白羊宮時,此星當于夏至,與農時極有關。“巳”在甲骨文同“子”字,位正當于雙子,巧合至不可思議。“午”為繩索之象,初意當為“馭索”,而巴比倫之金牛恰為服牛之象。“未”為穗,當于白羊,巴比倫之白羊為農人力田之形,皆農事。“申”當于雙魚,骨文字形與希臘雙魚符號似,音義皆合乎巴比倫星象之雙魚。“酉”當于水瓶,巴比倫之水瓶作一人捧瓶傾水之形。“戌”本戉,當于摩羯。巴比倫星象為山羊頭魚尾,主星河鼓正主軍事。“亥”為怪獸,當于射手,巴比倫射手恰“二首六身”。“子”為閼伯商星之神,合巴之Nabu贊古說,其原義更合為“蝎”。“丑”象爪形,當于天秤,天秤在巴比倫即蝎之二爪。阿卡德語zibanitu與相應歲名“赤奮若”巧合“不可思議”。

“以上由甲骨文字之字形,十二歲名之發音,更參以歷來之天文傳說,得知十二辰實即黃天周天之十二恒星,而此十二恒星則與古代巴比侖之十二宮頗相一致”[4]367。參辰為二子可與十二辰有二子互證。卜辭十二辰始于子,因此知十二辰之制定必在參為春分點,辰為秋分點之時,“與巴比侖十二宮之始于金牛座者略相當”。十二辰之輸入或制定,當在殷商。十二辰始于子,而不始于春分點所在之辰,或有關于尊祖。這符合商族興起的時期,也就是公元前2500年代。出自巴比侖的十二辰,究竟是否與商族族源有關,則需更多證據[4]368。

“十二歲名本即十二星名,論理當與十二辰同時輸入中國”[4]368。但中文文獻中《爾雅》、《淮南》、《史記》、《漢書》之外,十二歲名甚為罕見。除《爾雅》外,其余皆漢人所作,而且歲名之外尚有十“歲陽”,情況十分復雜。既然十二歲名與巴比侖十二宮之星名多相符合,“則其由巴比侖輸入殆無可疑”,下一步的問題也就是十二歲名的輸入年代及其與歲陽的關系。郭注意到《爾雅》、《淮南》、《史記》所記歲陽,每項規整二字但各處用字多有出入,和歲名的參差不齊卻基本一致正相對照。歲名攝提見于《離騷》,歲陽最早僅見于太初改歷之詔。此三者可判其真偽,歲名乃自然發生,歲陽實人為制造。

“歲陽與歲名之相配,乃干支紀年之變法,而干支紀年之事,在漢以前無有也。”[4]370歲陰紀年實為歲星紀年之變法。歲陰即太陰,如歲星之影像,因此次序正好與歲星右行相反,所謂“歲陰左行于地”也[4]373。甘、石所記歲陰紀年以寅為始,當為秋分點在寅。而十二辰始子,蓋因秋分點在子。“大抵中國古代初步之歷法,必與十二辰同時輸入,以子為秋分點之歷法由殷至周積用已千數百年尚未改變,歷數與氣節遂生二辰之差。時人不知其故,見古代紀錄其近者或相差一辰,其遠者或無差異,故遂有夏正、殷正、周正之說。”[4]374

“泛巴比倫主義”

《釋支干》引證他人研究,除各種中國古書和同時代中國學者,外國學者中日本新城新藏、飯島忠夫外,記有德國學者耕察爾(亦作根察爾,Ginzel)、葉列妙士(Jeremias)、畏德奈爾(亦作畏德訥爾,即Weidner)、威伯爾(Weber)、洪默爾(Hommel)、法國畢莪(Biot)、瑞典安特生(Andersson)、珂羅倔(即高本漢,Karlgren)等,并通過新城新藏轉引到奧地利學者諾奕曷包葉爾(Neugebauer)的早年作品。威伯爾、洪默爾、畢莪、安特生、珂羅倔和十二辰或十二宮的問題不算直接相關,新城新藏和葉列妙士是與此最相關者。

前述已經提到,郭氏所引葉列妙士作品,根據所引證頁碼和內容的對應,可以判斷是《釋支干》成稿前同年(1929年)剛剛出版的Handbuch der Altorientalischen Geisteskultur(HAOG,《古代東方精神文化手冊》)的修訂版(第二版)德文原版。該書的第一版初版于1913年,篇幅要小得多。其作者葉列妙士(Alfred Jeremias, 1864-1935)正是所謂“泛巴比倫主義”最有力的倡導者和實行者之一,這本著作被認為是“泛巴比倫主義”最重要的學術遺產之一⑧。

郭沫若對葉列妙士的引用主要集中在《手冊》第六章,“(巴比倫)循環論(Die Lehre vom Kreislauf)”,特別是討論黃道十二宮星座及其他星座的第12至第16節。值得注意的是,盡管葉列妙士在該書中頗有幾處提到中國,也有預設中國天文學和巴比倫天文學之間的關聯,在討論大熊星座的時候還引用武梁祠壁畫中的圖像來佐證巴比倫資料,他并沒有將中國十二支與巴比倫或者希臘的十二宮直接聯系起來。⑨將甲骨文中所見十二支與十二宮建立關聯,且認為同樣源起于巴比倫,這確實是郭沫若自己的創見。

在對具體問題的處理上,郭參考葉列妙士對巴比倫材料中所謂十二宮星座系統的研究,并和他自己對中文材料包括甲骨文中十二支的解釋組合起來。在大的解釋框架上,比如他的中國早期天文學外來說,郭沫若所得到的主要啟發至少不直接來自葉列妙士,而更可能是他引證的安特生等人基于考古發現而支持的中華文明西來說,這也是當時學術的一時風尚[3]227-232。葉列妙士未嘗不愿看到郭的十二支新說,但郭對十二支的見解并只有葉列妙士一個來源,后者更多地是提供巴比倫和其他天文方面的資料,郭利用他的研究提出己說⑩。

《釋支干》全文在1929年8月1日脫稿,郭對自己解釋支干的結論有相當的自信。“依余之說,于古今來所存之一團,大率可迎刃而解”[4]387-393。近年相關研究者應經提出一些不同意見。如郭以為“月建必須以十二辰已成為固定之十二等分環帶為前提,此在上古無此理,亦無此事也”,因此斗柄建月之說“乃十二辰真義滅卻后,即為黃道周天十二恒星之真義滅卻后,后人對于十二辰逆轉現象之一說明。”[4]324-325吳宇虹說,“中國最早的12辰天區的逆時針排次應該是商代的古代占星學和天文學家按照北斗星的左行軌道確定的”[2]。王寧注意到上古“斗建”與漢代文獻中的“斗建”不同,因此同意新城新藏的看法,“十二辰之名最初非為十二歲次所創制,而確應該是十二月名”?。

但王寧同時強調,盡管十二辰源自巴比倫十二宮的說法因為種種證據不太可能成立,這并不能完全否認郭沫若所持中國早期天文受到巴比倫影響的看法。“古埃及和巴比倫的星座都與其神話傳說有關,星座之含義也均取自于神話,此為最基礎之星歷知識”?。王寧認為十二辰名和巴比倫星座知識和傳說絕有關聯。“中國十二辰名所用之字及其對應星宿的含義,皆與古巴比倫古星座之內涵相合,說明二者之間關系極為密切,必當是同一來源,此為不可否認之事實。”?

“雖然巴比倫黃道十二宮制定完成很晚,在三代以前中、巴是否有交通也不能確證,但不能由此否定郭老中國天文知識自上古就有從巴比倫輸入的觀點”?。正如王寧先生用多年來的努力發出的呼喚所說的那樣,中國古代天文知識與巴比倫天文學之間究竟是什么關系,重新考量的話,《釋支干》只怕仍然是個無法回避的起點。另一方面,《釋支干》一文或者也可以作為一個例證,納入目前學界對以天文學為主要內容,文化交流史研究中的“泛巴比倫主義”及其影響進行重新評估的視野之中。

(責任編輯:何剛)

注釋:

①王寧,“原始天文學與夏商文化的起源——《釋支干》研究之二”,《郭沫若學刊》1993年第2期,1993年);王寧,“《釋支干》辨補──《釋支干》研究之四”,《郭沫若學刊》1997年第2期,1997年)。本文引用《釋支干》一文,為方便起見,主要依據郭沫若,《釋支干》,“中國現代學術經典·郭沫若卷”(石家莊:河北教育出版社,1996年),有必要時對照郭沫若,《釋支干》,“郭沫若全集·考古編”第一卷(北京:科學出版社,1982年)。

②王寧,“申論“契即王亥”——《釋支干》研究一題”,《郭沫若學刊》1992年第2期,1992年;王寧,“原始天文學與夏商文化的起源——《釋支干》研究之二”;王寧,“獅子座之謎:夏殷周三代的至上神觀念與星辰崇拜——《釋支干》研究之三”,《郭沫若學刊》1995年第3期,1995年;王寧,“《釋支干》辨補——《釋支干》研究之四”;王寧,“十二辰與巴比倫相關星座對照研究——《釋支干》研究之五”,《郭沫若學刊》2011年第1期,2011年;王寧,“申論十二辰為十二月——《釋支干》研究之六”,《郭沫若學刊》2013年第1期,2013年)。

③Pankeinier, D.W.,“Getting“Right”with Heaven and the Origins of Writing in China”,in F. Li and D.P. Branner,Writing & Literacy in Early China: Studies from the Columbia Early China Seminar(Seatle & London:University of Washington Press,2011;馮時,《中國天文考古學》(北京:中國社會科學出版社,2007年)。注意最近Jonathan M. Smith, "The Di Zhi as Lunar Phases and Their Coordination with the Tian Gan as Ecliptic Asterisms in a China before Anyang", Early China 33(2011),199-228受班大衛的啟發,所提出的很有說服力的解釋。

④Marchand,S.L.,German Orientalism in the Age of Empire:Religion,Race,and Scholarship(Cambridge:Cambridge University Press,2009;Parpola,S.,“Back to Delitzsch and Jeremias:The Relevance of the Pan-Babylonian School to the MELAMMU Project”,in A. Panaino and A. Piras,Schools of Oriental Studies and the Development of Modern Historiography(Milano:Mimesis,2004;Rollinger,R.,A. Luther and J. Wieseh觟fer,eds.,Getrennte Wege?Kommunikation,Raum und Wahrnehmung in der Alten Welt(Frankfurt am Main:Verlag Antike,2007)。

⑤應即Ginzel,F.K.,Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie(Leipzig:J.C. Hinrichs,1906)。

⑥郭沫若,《釋支干》第352頁。所引“Jeremias,HAOG”應即Jeremias,A.,Handbuch der Altorientalischen Geisteskultur(Leipzig:J. C. Hinrichs,1929)。

⑦Jeremias,Handbuch der Altorientalischen Geisteskultur,pp. 207引CT XXXIII,1-8.

⑧Parpola,“Back to Delitzsch and Jeremias:The Relevance of the Pan-Babylonian School to the MELAMMU Project”,p. 240.

⑨Jeremias,Handbuch der Altorientalischen Geisteskultur,p. 229.

⑩關于新城新藏和飯島忠夫之間的辯論,特別是中國學者當時對二人的接受程度及原因,可參見江曉原,《天學真原》,第233-237頁。

?王寧,“申論十二辰為十二月——《釋支干》研究之六”。

?王寧,“十二辰與巴比倫相關星座對照研究——《釋支干》研究之五”。

?王寧,“十二辰與巴比倫相關星座對照研究——《釋支干》研究之五”。另見王寧,“獅子座之謎:夏殷周三代的至上神觀念與星辰崇拜——《釋支干》研究之三”;王寧,“《釋支干》辨補──《釋支干》研究之四”。

?王寧,“十二辰與巴比倫相關星座對照研究——《釋支干》研究之五”。另見王寧,“獅子座之謎:夏殷周三代的至上神觀念與星辰崇拜——《釋支干》研究之三”;王寧,“《釋支干》辨補——《釋支干》研究之四”。

參考文獻:

[1]何崝編校.劉夢溪主編.中國現代學術經典·郭沫若卷[M].石家莊:河北教育出版社,1996.

[2]吳宇虹.巴比倫天文學的黃道十二宮和中華天文學的十二辰之各自起源[J].世界歷史,2009(3).

[3]江曉原.天學真原[M].南京:譯林出版社,2011.

[4]郭沫若.釋支干[M].

作者簡介:王獻華(1974-),四川大學歷史文化學院教授。

收稿日期:2015-11-09

文章編號:中國分類號:K09文獻標識符:A1003-7225(2016)01-0041-04