老年2型糖尿病患者及其并發癥與糖化血紅蛋白的相關性分析

姚 杰,程 娟,陳治東,王海云

(安徽醫科大學第二附屬醫院檢驗科,安徽 合肥 230601)

?

老年2型糖尿病患者及其并發癥與糖化血紅蛋白的相關性分析

姚杰,程娟,陳治東,王海云

(安徽醫科大學第二附屬醫院檢驗科,安徽 合肥230601)

摘要:目的通過檢測老年2型糖尿病患者的空腹血糖(FBG)和糖化血紅蛋白(HbA1C)的水平,了解糖化血紅蛋白與老年糖尿病及其并發癥之間的關系,為延緩老年2型糖尿病并發癥的發生與發展提高依據。方法選擇2012年1月至2015年10月在安徽醫科大學第二附屬醫院住院的確診為老年2型糖尿病患者70例作為觀察組,排除了糖尿病和糖耐量減退的正常老年住院患者30例作為對照組,分別檢測其空腹血糖和糖化血紅蛋白濃度,并行統計學分析。結果通過分析空腹血糖和糖化血紅蛋白濃度,發現糖尿病組患者要明顯高于對照組(P<0.01),且2型糖尿病合并并發癥患者的空腹血糖和糖化血紅蛋白水平均明顯高于無并發癥患者,差異有統計學意義(P<0.01) 。結論老年人2型糖尿病合并并發癥的發生與糖化血紅蛋白水平有關,維持糖尿病患者體內糖化血紅蛋白水平平穩恒定,及時良好的控制血糖水平,對延緩老年2型糖尿病并發癥的發生與發展有重要意義。

關鍵詞:2型糖尿病;糖尿病并發癥;糖化血紅蛋白;老年人

糖尿病是一組由多種病因引起的以慢性高血糖為特征的系統性代謝性疾病。其發病機制為胰島素分泌相對或絕對不足,臨床以2型糖尿病最為常見,占90%以上[1]。糖尿病的發病機制迄今尚未完全闡明,但目前認為多與遺傳、環境與免疫等因素密切相關,氧化和應激反應在糖尿病的形成和發展中起到了重要的作用[2]。目前,在已知所有的疾病當中,糖尿病已成為繼心血管疾病和腫瘤之后的第三大非傳染性疾病,糖尿病及其導致的并發癥已經成為人類的第四大死因[3]。隨著社會經濟的高速發展、人們生活方式的改變以及人口老齡化,我國糖尿病患者數量呈急劇上升的趨勢,已成為嚴重危害老年人健康和生命的常見疾病之一。

為了解糖化血紅蛋白(HbA1C)與老年人2型糖尿病及其并發癥之間的關系,本文分析了老年2型糖尿病患者與血糖正常老年人的糖化血紅蛋白和空腹血糖(FBG)水平的變化,評估糖化血紅蛋白與糖尿病并發癥的之間的關系,為臨床預防和控制2型糖尿病及其并發癥提供相應的依據。

1資料與方法

1.1臨床資料本研究采用整群抽樣的方法,選擇2012年1月至2015年10月在安徽醫科大學第二附屬醫院住院的確診為老年2型糖尿病患者70例作為觀察組,納入標準為:符合2型糖尿病的診斷標準;年齡在60歲以上,平均為65.4歲,男女各半。其中合并糖尿病腎病、神經系統病變、視網膜病變、心腦血管系統疾病以及酮癥酸中毒等各種急、慢性并發癥患者48例(男28例,女20例),占68.6%。空腹血糖均大于7.0 mmol·L-1;同期選擇排除了糖尿病和糖耐量減退的正常老年住院患者30例作為對照組,平均年齡為63.6歲,男女各半。兩組都無影響檢測糖化血紅蛋白含量的疾病與相關服用藥物記錄,年齡與性別對比差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2標本采集所有標本均采用負壓抽取清晨空腹血5 mL,2 mL加入EDTA-K2抗凝管,用于糖化血紅蛋白測定;3 mL加入促凝生化管,盡快離心分離血清,用于空腹血糖測定。

1.3儀器與方法HbA1C:高效液相色譜法(ARKRAY HA-8180,日本);FBG:葡萄糖氧化酶法(Siemens Dimension RxL Max,美國) 。

2結果

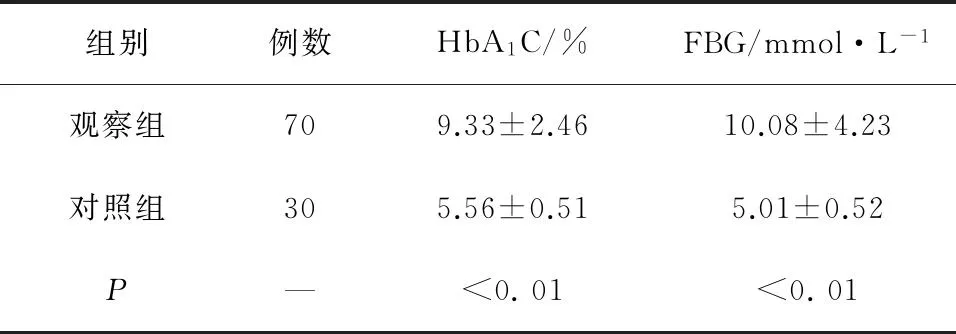

2.1正常組與糖尿病組的HbA1C和FBG檢測結果隨著HbA1C水平的增高,觀察組和對照組FBG水平也隨之增高,兩者呈顯著正相關(P<0.01,r>0.8),且兩組中的HbA1C和FBG結果對比差異明顯,有統計學意義 (P<0.01)。具體見表1。

組別例數HbA1C/%FBG/mmol·L-1觀察組709.33±2.4610.08±4.23對照組305.56±0.515.01±0.52P—<0.01<0.01

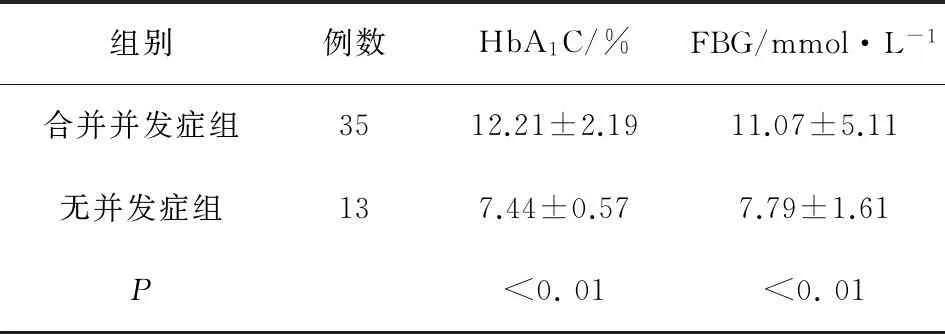

2.2HbA1C與2型糖尿病并發癥之間的關系觀察組中2型糖尿病伴并發癥者48例中,HbA1C和FBG水平均明顯高于無并發癥者,差異有統計學意義(P<0. 01) 。其中合并慢性并發癥(主要為糖尿病腎病、視網膜病變、神經系統病變等)者35例,急性并發癥(主要為酮癥酸中毒及各種急性感染等)者13例,比較急性和慢性并發癥患者的HbA1C和FBG水平差異不具有統計學意義(P>0.05) 。見表2。

表2 老年2型糖尿病并發癥組與無并發癥組HbA1C

組別例數HbA1C/%FBG/mmol·L-1合并并發癥組3512.21±2.1911.07±5.11無并發癥組137.44±0.577.79±1.61P<0.01<0.01

3討論

隨著我國人群的飲食結構的變化以及社會人口老齡化的加速,2型糖尿病患者數量在不斷的快速增長,由2型糖尿病導致的相關并發癥,尤其是慢性并發癥是嚴重影響糖尿病患者健康的的重要因素[4]。

2型糖尿病導致的慢性并發癥的病理生理基礎為:隨著HbA1C的增多,患者體內2,3-二磷酸甘油酸(2,3-DPG)的反應性降低,導致血紅蛋白結合氧的能力增強而不易釋放氧,最終引起局部組織細胞的長期缺氧而發生并發癥。有研究顯示大血管病變已成為老年2型糖尿病患者的首要死因[5]。近年來國內外許多學者研究證實, 2型糖尿病的患病率與年齡呈正相關,隨著年齡的增長,老年人胰腺發生萎縮,胰島功能逐漸減退,隨之胰液分泌減少,酶量及酶活性下降,嚴重影響機體對淀粉、蛋白和脂肪等營養物質的消化和吸收。同時胰島細胞可發生變性,導致胰島素分泌減少,從而對葡萄糖的耐量減退以及外周組織對胰島素產生抵抗,加之老年人的新陳代謝較慢,體力活動相對較少,肥胖及經常服用一些影響糖代謝的藥物等,使潛在的糖代謝異常明顯化,從而導致2型糖尿病的發病率逐年增高[6]。

本文研究顯示,不僅觀察組(糖尿病組)患者的空腹血糖和糖化血紅蛋白濃度要明顯高于對照組,而且合并有并發癥的2型糖尿病患者的空腹血糖和糖化血紅蛋白濃度也與無并發癥的患者有顯著差異。所以老年2型糖尿病患者體內血糖的的增高程度與HbA1C的增高相關, 降低HbA1C的水平后,糖尿病并發癥發生的風險將顯著下降。因此,維持糖尿病患者體內HbA1C水平平穩恒定,及時良好的控制血糖水平,對延緩老年2型糖尿病并發癥的發生與發展有重要意義。

與傳統的FBG和OGTT相比,HbA1C反映的是患者過去2~3個月平均血糖水平,更能客觀的代表慢性高血糖狀態,并可作為微血管及大血管并發癥的預測指標。2010年和2011年美國糖尿病協會(ADA)和世界衛生組織(WHO)相繼推薦使用HbA1C含量作為非妊娠糖尿病的首選診斷指標,并以HbA1C水平≥6.5%作為診斷糖尿病的切點[7]。而我國在2010年的糖尿病年會上發布的糖尿病診斷指南中仍然還是沿用過去的WHO的以血糖濃度為主要指標的診斷方法,沒有采用糖化血紅蛋白的主要原因在于中國的糖化血紅蛋白檢測沒有標準化和規范化,實驗室數據之間沒有可比性,其檢測質量與國際標準法存在較大差距,尚不能符合目前糖尿病診斷的要求。目前我國糖化血紅蛋白檢測的標準化工作已經啟動,只有積極推動實驗室之間糖化血紅蛋白檢測的標準化和質量管理控制,才能使得糖化血紅蛋白的結果能夠達到實驗室互認,才能使糖化血紅蛋白真正成為糖尿病診斷和監測的“金標準”[8]。

雖然目前國際上還沒有制定出統一的針對老年糖尿病HbA1C的診斷標準,但對于HbA1C與老年糖尿病及其并發癥的相關性研究早已廣泛開展。眾所周知,老年人2型糖尿病及其并發癥的發生發展是由多種因素綜合導致的,年齡、血糖和糖化血紅蛋白水平都是導致老年人糖尿病及其并發癥的重要因素,本文旨在通過研究糖化血紅蛋白與老年人2型糖尿病及其并發癥之間的相關性,僅從HbA1C水平這個角度來為預防及診斷老年糖尿病及其并發癥,判斷其預后提供一定的臨床依據。

參考文獻:

[1]Kotani K,Yamada T.Association between urinary 8-OHdG and pulse wave velocity in hypertensive patients with type 2 diabetes mellitus[J]. Singapore Med J,2014,55(4):202-208.

[2]Shin ES,Sorenson CM,Sheibani N. Diabetes and Retinal Vascular Dysfunction[J].J Ophthalmic Vis Res,2014,9(3):362-373.

[3]馮嘯宇,劉波. 同型半胱氨酸與2型糖尿病大血管病變的關系[J]. 中國實驗診斷學,2015,19(5):794-795.

[4]Najafi L, Malek M, Valojerdi AE,et al.Dry eye and its correlation to diabetes microvascular complications in people with type 2 diabetes mellitus[J].J Diabetes Complications,2013,27(5):459-462.

[5]于秀娟,歐超偉.糖化血紅蛋白檢測的影響因素及臨床意義[J].中國老年學雜志,2013,33(10):4930-4933.

[6]陶勇,姚杰. 糖化血紅蛋白與老年糖尿病及其并發癥的相關性研究[J].中國臨床保健雜志, 2008,11(6):641-642.

[7]周文娟,吳云翔,易軍.糖化血紅蛋白標準化及其檢測技術的發展[J].生物化學與生物物理進展,2015,42(5):443-456.

[8] 沈霞.糖尿病診斷和監測的金標準-HbA1C[J].實用檢驗醫師雜志,2015,7(1):1-4.

(收稿日期:2015-10-11,修回日期:2015-12-27)

基金項目:安徽高校省級自然科學項目(No KJ2012Z156);安徽醫科大學校級自然科學項目(No 2012XKJ074)

doi:10.3969/j.issn.1009-6469.2016.03.028