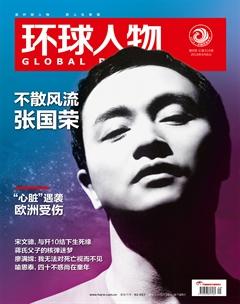

正視茍且,才有詩與遠方

宋石男

就像農業重金屬往往成為熱門彩鈴一樣,矯情句子也會插上翅膀,飛入我們眼眶。“生活不止眼前的茍且,還有詩和遠方的田野,你赤手空拳來到人世間,為找到那片海不顧一切。”這段近來走紅的歌詞,來自高曉松,一個灑水車樣的視頻演講者,一個如用了大半的肥皂般被磨掉棱角的藝術家。

歌手周云蓬對著高曉松的鼻子就打:“生活不止眼前的茍且,還有歌者的茍且。心靈雞湯押上韻,主語換上少年青年老年,就可以唱三段了……歌曲最終還是很誠實的,就是茍且。”

周云蓬的批評可以成立,但還不到位。我曾經讀到德國作家克萊斯特的詩句,與前引歌詞略有相似之處,但不知道比它高到哪里去了:“一下子擦干了這些純潔的眼淚,真正的人一定要遠遠離開人類!”

<img src="http://img1.qikan.com.cn/qkimages/hqrw/hqrw201609/hqrw20160918-1-l.jpg" alt="" />

克萊斯特的詩句,即使不能說是正確的,也仍是動人的,因為它新奇而真誠。高曉松這歌卻讓我反感,因為它充斥著將現實與詩截然分開的矯情,不入流的沾沾自喜,莫名其妙的居高臨下,還有輕飄飄的犬儒姿態(當代語義上的犬儒,非古希臘犬儒)。

被優越感爆棚者視作的茍且,有時卻恰好就是詩的來源。我最近讀到一則新聞,說一個男子大白天坐在高速路中間發呆,直到被警察帶離。男子稱,自己曾經整日生活在機器轟鳴中,如今失業了,突然懷念從前,就來到高速路中,想感受下久違的轟鳴。

英國人赫士列特說:人是詩的動物。我們之中有許多人不研究詩歌原理,卻終生按照它行事。坐在高速公路中的打工者,那一刻就是按照詩歌來行事。

人為什么會按照詩歌來行事?因為他洋溢著不得不表達的思想、回憶及情感,這些均關乎現實。我們為了一朵凋謝的花、一顆星或者一個陷阱、一條雜草叢生的老街而成為詩人,為了在我們內心中若隱若現的故人、那些粉碎了命運或被命運粉碎的人而成為詩人,也為了野狼樣啃吃世間不公平與憂傷的人而成為詩人。

成為詩人,按照詩歌行事,我們就活在我們創造的世界里,而這個世界與現實仍保持著若即若離又千絲萬縷的關系。

眼前茍且與美好遠方,同是詩人踏足之處。眼前茍且的根源,不是人們小市民,而是現實生活的壓迫無所不在。不能正視茍且的根源,詩就是偽作,遠方也只是塞壬幻境。使命要求我們不僅快樂,還要自我發展;詩與遠方是自我發展的結果,而非起因。

現在的問題是,我們不從眼前的茍且中主動進取,而欲遁往詩與遠方,這與掩耳盜鈴者有何不同?

“詩歌在風暴中冒險,正因為如此,它才更美、更強有力。當我們以某種方式來感受詩歌的時候,我們情愿它居于山巔和廢墟之上,屹立于雪崩之中,筑巢在狂風里,而不愿它向永恒的春天逃避”。雨果《〈秋葉集〉序》中的這段話準確而優美,我愿以此結束拙文。