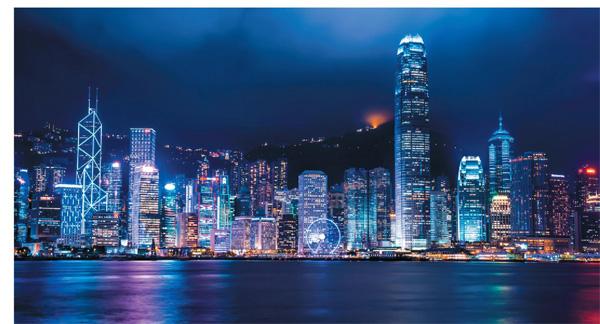

互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)在香港

崔婧

家庭主婦兆靜每天的工作就是接送5歲的孩子上下學(xué)。在香港有很多這樣的家庭主婦,因?yàn)橄愀酃镜闹贫确浅?yán)格,請(qǐng)假都會(huì)按小時(shí)來(lái)計(jì)算。

2007年,兆靜來(lái)到香港,在香港理工大學(xué)讀博士。那時(shí)候內(nèi)地來(lái)香港的人還很少,她說(shuō),自己來(lái)香港,就是奔著香港是一個(gè)成熟的經(jīng)濟(jì)體系。

的確,在香港,金融業(yè)發(fā)達(dá),低稅政策和簡(jiǎn)單稅制,為商業(yè)企業(yè)提供了更多的自主權(quán)和創(chuàng)新空間,完善的法制則保證了市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng),吸引了大批外國(guó)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)駐香港……

不過(guò),香港以前的優(yōu)勢(shì)恰恰成了現(xiàn)在創(chuàng)新發(fā)展的絆腳石。

“與深圳相比,香港在創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新方面顯得落后”,香港上市公司商會(huì)主席梁伯韜說(shuō),“我是香港人,本來(lái)我想說(shuō)香港的好話(huà),但是我覺(jué)得不容易。”

其實(shí)香港很早就開(kāi)始提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)了,或許比1990年代初期還早。

商業(yè)樓宇和住宅幾乎都被寬帶覆蓋,公眾場(chǎng)合都提供免費(fèi)上網(wǎng)服務(wù)。香港互聯(lián)網(wǎng)使用者數(shù)量在10年前,已經(jīng)占了香港總?cè)丝谝话胍陨稀O愀廴嘶旧系谝粫r(shí)間就能用上歐美主流互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品,搜索谷歌,電商eBay,視頻YouTube,社交Facebook,郵件Gmail……反觀(guān)內(nèi)地,10年前,互聯(lián)網(wǎng)使用者數(shù)量?jī)H是總?cè)丝诘?/13。面積過(guò)大而發(fā)展不平衡,很多用戶(hù)的一些購(gòu)物的需求得不到滿(mǎn)足(特別是三四線(xiàn)城市、農(nóng)村的用戶(hù)),需要借助網(wǎng)絡(luò)來(lái)完成。馬云抓住了這個(gè)機(jī)會(huì),成就了電商平臺(tái)淘寶。

但是,在香港,對(duì)于日常消費(fèi),人們只要去樓下就可以解決需求。香港每個(gè)社區(qū)購(gòu)物、飲食、健身娛樂(lè)等設(shè)施一應(yīng)俱全,你完全不會(huì)感到購(gòu)物不方便。而且香港人力成本很貴,物流配送也比較難實(shí)現(xiàn)。

作為一個(gè)相對(duì)成熟的經(jīng)濟(jì)體,香港的優(yōu)勢(shì)不言而喻。但成熟的另外一個(gè)潛臺(tái)詞,是壟斷性比較強(qiáng)。

香港1/7的私宅物業(yè)、70%的零售市場(chǎng)份額、近一半的港口生意、香港市場(chǎng)份額最大的電器連鎖店和香港的主要電信及移動(dòng)通訊營(yíng)業(yè)商之一都是李家的。在香港,土地、電信、水電、天然氣等多個(gè)領(lǐng)域,李家都有一定程度的壟斷權(quán)。

這種壟斷導(dǎo)致香港創(chuàng)業(yè)還停留在李嘉誠(chéng)這一代。錯(cuò)過(guò)了互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)的崛起,沒(méi)能誕生有香港基因的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者和公司,香港要如何趕上時(shí)代?

姚剛是湖南人,2011年來(lái)香港理工大學(xué)計(jì)算機(jī)系讀博士。他和本校同學(xué)一起開(kāi)發(fā)了一款商用Wi-Fi,用戶(hù)免費(fèi)登錄上網(wǎng)時(shí),企業(yè)可以利用Wi-Fi登陸界面進(jìn)行優(yōu)惠宣傳、菜品介紹等,實(shí)時(shí)收集用戶(hù)數(shù)據(jù)進(jìn)行二次營(yíng)銷(xiāo)。

姚剛的項(xiàng)目獲得了香港理工大學(xué)大微基金10萬(wàn)港幣的啟動(dòng)資金。只是,10萬(wàn)港幣根本趕不上姚剛的研發(fā)速度,姚剛開(kāi)始尋找新一輪投資。

那時(shí)候,姚剛考慮過(guò)在香港尋找投資,但是結(jié)果并不理想。

香港的機(jī)構(gòu)投資者大都關(guān)注二級(jí)市場(chǎng),圍繞上市公司做PE、并購(gòu)。更多的時(shí)候,初創(chuàng)期的企業(yè)找到的都是個(gè)人天使投資人。某種意義上,個(gè)人投資資金少,能給創(chuàng)業(yè)者提供的幫助也有限。香港也不像內(nèi)地有著完整的創(chuàng)投產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈,從天使投資到后面每一輪的跟進(jìn)都相對(duì)成熟,香港更看重的是最后的上市。

科通芯城的CEO康敬偉觀(guān)察到,香港從來(lái)不缺錢(qián),它是中國(guó)內(nèi)地最大的投資者,但是在香港的創(chuàng)業(yè)者卻找不到錢(qián)。

某種程度上,這和在上海創(chuàng)業(yè)的人沒(méi)有北京、深圳多是同一個(gè)邏輯。

它們都是以資本為主的城市,金融業(yè)發(fā)達(dá),人們都對(duì)資本充滿(mǎn)渴望。大量的資金用來(lái)炒房地產(chǎn)、買(mǎi)股票,而并沒(méi)有流入到實(shí)體經(jīng)濟(jì),更流入不到創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的群體。

金融、地產(chǎn)早已是香港第三產(chǎn)業(yè)中重要的兩大板塊,再加上進(jìn)出口貿(mào)易和旅游,這四部分產(chǎn)值占了香港GDP的半壁江山。

只是10年前的香港并不會(huì)意識(shí)到,如今地產(chǎn)會(huì)成為影響它再一次崛起的因素。某種意義上,高房?jī)r(jià)綁架了香港。

光房租這一項(xiàng)就讓很多創(chuàng)業(yè)者望而卻步。這個(gè)問(wèn)題最有發(fā)言權(quán)的恐怕就是在香港商業(yè)中心中環(huán)租房的創(chuàng)業(yè)者們,高博就是其中一個(gè)。

2014年8月,高博和其他兩位合伙人把老家陜西特色的涼皮肉夾饃店開(kāi)到了香港中環(huán),租的是一間使用面積只有20多平方米的辦公室,一個(gè)月租金就要4萬(wàn)多港幣。

在香港創(chuàng)業(yè)3個(gè)月,高博他們已經(jīng)有幾百萬(wàn)港幣支出。“人力成本是另一項(xiàng)高支出”,高博解釋?zhuān)粋€(gè)人最初級(jí)工資在1.2萬(wàn)或者1.3萬(wàn)港幣起。

高博為人力成本頭疼,而與之形成鮮明對(duì)比的是,剛畢業(yè)的大學(xué)生到大公司工作,就可以拿到1.5萬(wàn)到2萬(wàn)港幣,甚至3萬(wàn)港幣的工資。

在香港長(zhǎng)大的“煤老板”CEO王碩功回憶,他身邊的同學(xué)幾乎都進(jìn)入大投行、銀行等工作,“因?yàn)檎麄€(gè)社會(huì)的主流價(jià)值觀(guān)推崇的都是這些行業(yè)的佼佼者。”

人才被大企業(yè)招安,創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和成本又高居不下,無(wú)疑阻礙了創(chuàng)業(yè)者形成規(guī)模化的投入,而僅是零星的“游兵散勇”。

香港本地也有愿意創(chuàng)業(yè)的年輕人,甚至比馬云創(chuàng)立淘寶的時(shí)間還早三四年。

鐘偉民是Open Rice的CEO。他創(chuàng)辦了一家提供餐廳搜尋服務(wù)和用戶(hù)發(fā)表食評(píng)的網(wǎng)上平臺(tái)。據(jù)高博說(shuō),Open Rice的規(guī)則很?chē)?yán)格,信譽(yù)度很高,在香港本地影響力很大。

按照正常的發(fā)展,鐘偉民或許可以成為香港互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的一個(gè)重要人物,然而事實(shí)是并沒(méi)有。

香港的市場(chǎng)環(huán)境,缺少壓力,缺少競(jìng)爭(zhēng),就變成一個(gè)很封閉的市場(chǎng)。即便90%以上的人都在用,市場(chǎng)依舊小得可憐。

反觀(guān)內(nèi)地,和Open Rice類(lèi)似業(yè)務(wù)的大眾點(diǎn)評(píng),如今其市值和影響力,甩了Open Rice不知道多少條街。

香港創(chuàng)業(yè)只做本地市場(chǎng),這被證明是不成功的嘗試。

龍沛智做了一個(gè)網(wǎng)上借貸平臺(tái),為申請(qǐng)人提供2萬(wàn)到30萬(wàn)港元不等的貸款。他認(rèn)為,在香港創(chuàng)業(yè),一定要找到自己的落腳點(diǎn)。香港市場(chǎng)小,一般不適合做客戶(hù)量大、利潤(rùn)低的行業(yè),反之則很合適。而且香港人口集中,品牌很容易被大家所知,企業(yè)要有復(fù)制商業(yè)模式到其他國(guó)家的能力。

林凱源是貨車(chē)對(duì)接服務(wù)平臺(tái)GoGoVan的創(chuàng)始人。他的300多個(gè)香港同學(xué)中,創(chuàng)業(yè)的不超過(guò)10個(gè)人,互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的只有他一人。孤獨(dú),不被認(rèn)可,是林凱源那時(shí)候最真實(shí)的感受。這種感受同時(shí)也出現(xiàn)在龍沛智身上。

那時(shí)候,龍沛智身邊的朋友,只有他在做著互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)。朋友們不懂他在做什么,聽(tīng)著覺(jué)得很危險(xiǎn),就連父母也反對(duì)。

在龍沛智的父母慣性思維里,供職大銀行,工作穩(wěn)定是孩子最好的出路。他們對(duì)香港現(xiàn)有的商業(yè)模式、社會(huì)規(guī)則很認(rèn)同,根本不關(guān)心互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)。

令人沮喪的是,和內(nèi)地如火如荼的創(chuàng)業(yè)大軍不同,香港年輕人大都也是愿意留在大公司,不愿意創(chuàng)業(yè)。在初期招聘員工的時(shí)候,龍沛智根本就找不到合適的人。

“在香港,本地人創(chuàng)業(yè)很少,更多的都是外地人在創(chuàng)業(yè),比如老外,港漂。”龍沛智說(shuō)。

硬蛋香港負(fù)責(zé)人王巍回憶,2015年7月的時(shí)候,香港創(chuàng)業(yè)圈還在講英語(yǔ),愿意來(lái)體驗(yàn)硬件產(chǎn)品的大多數(shù)都是老外,本地人沒(méi)有興趣。即便是馬云在香港的演講引得上萬(wàn)人前去觀(guān)摩,但去聽(tīng)講的幾乎都是港漂,真正的香港本地年輕人少之又少。

隨著時(shí)間推移,在香港的大學(xué)研發(fā)技術(shù),回到中國(guó)內(nèi)地做配套生產(chǎn),成了香港創(chuàng)業(yè)者的一種共識(shí)。

眾所周知的成功故事就是大疆無(wú)人機(jī)的汪滔。

2006年,汪滔在香港科技大學(xué)的宿舍創(chuàng)立了大疆,公司選擇在深圳的民房辦公。如今,這家公司估值達(dá)到100億美元。

而香港中文大學(xué)教授湯曉鷗研發(fā)的DeepID人臉識(shí)別技術(shù)的準(zhǔn)確率超過(guò)了99%。這個(gè)技術(shù)也和科大訊飛進(jìn)行了合作,還在深圳舉辦了一場(chǎng)人臉識(shí)別發(fā)布會(huì)。

香港學(xué)校有科研優(yōu)勢(shì),內(nèi)地則有很齊全的配套生產(chǎn),這無(wú)疑是一個(gè)很好的互補(bǔ)。

香港政府成立了數(shù)碼港和科學(xué)園,為創(chuàng)業(yè)者提供相關(guān)支持,資助包括小額資金(10萬(wàn)港幣到30萬(wàn)港幣不等)和辦公資源(免費(fèi)辦公場(chǎng)所),還有低息商業(yè)貸款、孵化器項(xiàng)目、創(chuàng)業(yè)比賽等。在香港本土,有一些官方或者民間的孵化器,有些影響力的如cocoon、startuphk,不定期也會(huì)有活動(dòng)和交流,雖然還沒(méi)有明顯的項(xiàng)目成果。

香港投資推廣署在2015年9月公布了一項(xiàng)創(chuàng)業(yè)生態(tài)調(diào)查。投資推廣署訪(fǎng)問(wèn)了40家共享工作空間、創(chuàng)業(yè)培育中心和加速器的營(yíng)運(yùn)者,發(fā)現(xiàn)共有1 558間初創(chuàng)公司在這些創(chuàng)業(yè)空間內(nèi)運(yùn)作,同比增長(zhǎng)46%。這些初創(chuàng)公司共提供4 535個(gè)工作空間,同比增加60%。

香港政府為了支持年輕人創(chuàng)業(yè)舉辦了第一屆香港國(guó)際創(chuàng)客節(jié);“難產(chǎn)”三年之久的香港創(chuàng)新及科技局終于在2015年11月成立,直接表達(dá)了香港在創(chuàng)新及科技方面想要急起直追的心情。

不過(guò),創(chuàng)業(yè)需要的是一個(gè)完整的生態(tài)鏈。一個(gè)過(guò)慣了好日子的地方,抗得了苦日子嗎?一個(gè)大公司文化處處熏陶的地方,打得好創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)嗎?在由守轉(zhuǎn)攻的過(guò)程中,香港能否保持住自己的節(jié)奏?

一切還是不確定。