山西省忻州市2015—07—08特大干旱成因分析

張潤英++鄭秀文++羅俊偉++馬子平++李春華

摘 要:運用氣候診斷法,利用全國氣候業務網提供的2015年氣象資料和歷年氣候資料,簡要分析了2015-07—08山西省忻州市出現的特大氣象干旱極端事件。分析結果顯示,導致2015-07—08尤其是伏天降水特少的原因主要有2點:①2015年發生了強厄爾尼諾事件,導致大氣環流異常。具體表現為7月份和8月份極渦強度比往年同期偏弱,冷空氣活動偏弱,偏東,西太平洋副熱帶高壓強度總體偏弱,位置偏東偏南,使得副熱帶高壓長時間控制華南地區,副高外圍的水汽不能輸送到山西中北部;②山西省忻州市地形復雜,山地和丘陵占全市總面積的89.5%,山地和坡地蓄水能力差。經過綜合分析,結果表明,2015-07—08,山西省忻州市發生的特大干旱是多種自然因素共同作用的結果。

關鍵詞:干旱;厄爾尼諾;大氣環流;降水

中圖分類號:P426.616 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.06.023

1 災情分析

2015-07—08,山西省忻州市干旱少雨,人們的日常生活、工業、農業等各方面用水都受到了極大的影響,尤其是對農業生產的影響。據各縣民政局統計,截至2015-08,忻州全市14個縣,已經有11個縣137個鄉(鎮)受到了不同程度的旱災,受災人數94.73萬,農作物受災面積237 790 km2,成災面積205 220 km2,絕收面積44 730 km2,分別占播種面積的58%,50%,11%,而因災害導致飲水困難的牲畜有17 300頭。

2 旱情狀況分析

2.1 實況降水分析

2.1.1 2015-07—08降水分析

2015-07—08,全市平均降水量為101.2 mm,比往年同期(206.0 mm)少50.9%. 其中,神池縣、原平市、河曲縣降水量比往年少了70%以上,偏關縣、五寨縣、保德縣、岢嵐縣、代縣比往年少了50%~60%,忻府區、定襄縣、寧武縣和靜樂縣比往年少了40%左右,五臺縣接近往年同期值,具體情況如表1所示。2015-07,全市平均降水比歷史同期少53.7%;2015-08,全市平均降水比歷史同期少48.3%.由此可知,原平市、代縣、神池縣2015-07的降水量創同期新低,偏關縣接近同期最小值。2015-08,全市降水量少了3~8成,未突破歷史最小值;2015-07—08,五寨縣、神池縣、偏關縣的總降水量創歷史新低,河曲縣、原平市的降水量接近歷史同期最小值。各觀測站降水詳情見表1.

2.1.2 伏天降水分析

2015年伏天(2015-07-13—2015-08-21),全市平均降水量為80.8 mm,與2014年同期相比少22.2%,與歷年同期相比少43.4%.除了五臺縣外,其余縣(市)均低于歷年同期值,原平市、代縣、五寨縣、河曲縣、保德縣和偏關縣比歷年同期少5成以上,神池縣偏少7成以上。

伏天降水最少時段是7月下旬和8月中旬,7月下旬全市平均降水量為13.2 mm,比歷年同期少67.2%;8月中旬降水特別少,全市平均降水量只有6.4 mm,與歷年同期相比少81.4%.

7月上旬到中旬,全市降水偏少3~6成,旱象波及全市;7月下旬降水持續偏少6成以上,旱象日趨嚴重,大面積作物出現葉枯苗萎的情況。雖然8月上旬全市平均降水偏少一成,但是,由于前期旱象明顯,旱象呈加劇態勢,8月中旬降水極少,農作物受旱嚴重,干枯死亡,秋糧作物大幅度減產已成定局。

2.2 土壤墑情分析

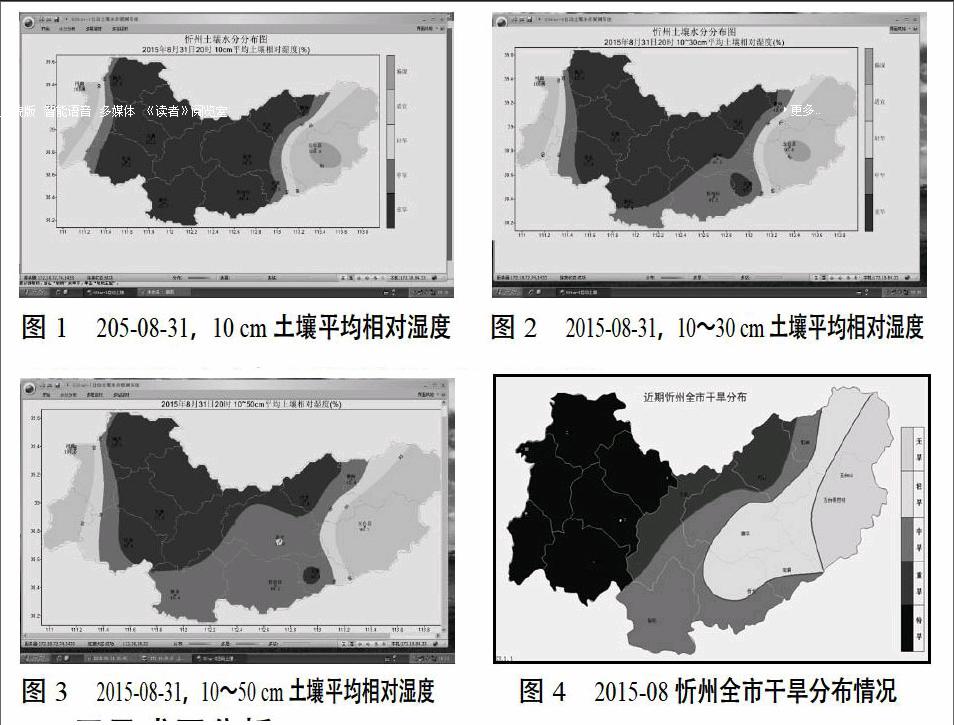

由全市各縣2015-08-31的土壤測墑情況可知,除了五臺縣及其周邊地區外,其余各縣10 cm土壤的相對濕度在40%以下,處于嚴重干旱狀態,如圖1所示。繁峙縣、靜樂縣、忻府區部分、定襄縣局部10~30 cm、10~50 cm的土壤相對濕度在40%~50%之間,處于中度干旱狀態,具體如圖2、圖3所示。

表1 山西省忻州市14個臺站2015-07和2015-08的降水量、距平

圖1 205-08-31,10 cm土壤平均相對濕度 圖2 2015-08-31,10~30 cm土壤平均相對濕度

綜合分析降水和土壤墑情可知,除了五臺縣和繁峙縣東南部的氣象條件適宜農作物生長外,忻州市其余各縣均出現了不同程度的旱情。其中,五寨縣、神池縣、偏關縣、河曲縣、保德縣、原平市、岢嵐縣為特旱等級和重旱,繁峙西北部、代縣、寧武縣為重度到中度干旱,靜樂縣為中旱,忻府區、定襄縣為中度到輕度干旱,具體情況如圖4所示。

圖3 2015-08-31,10~50 cm土壤平均相對濕度 圖4 2015-08忻州全市干旱分布情況

3 干旱成因分析

3.1 大氣環流異常

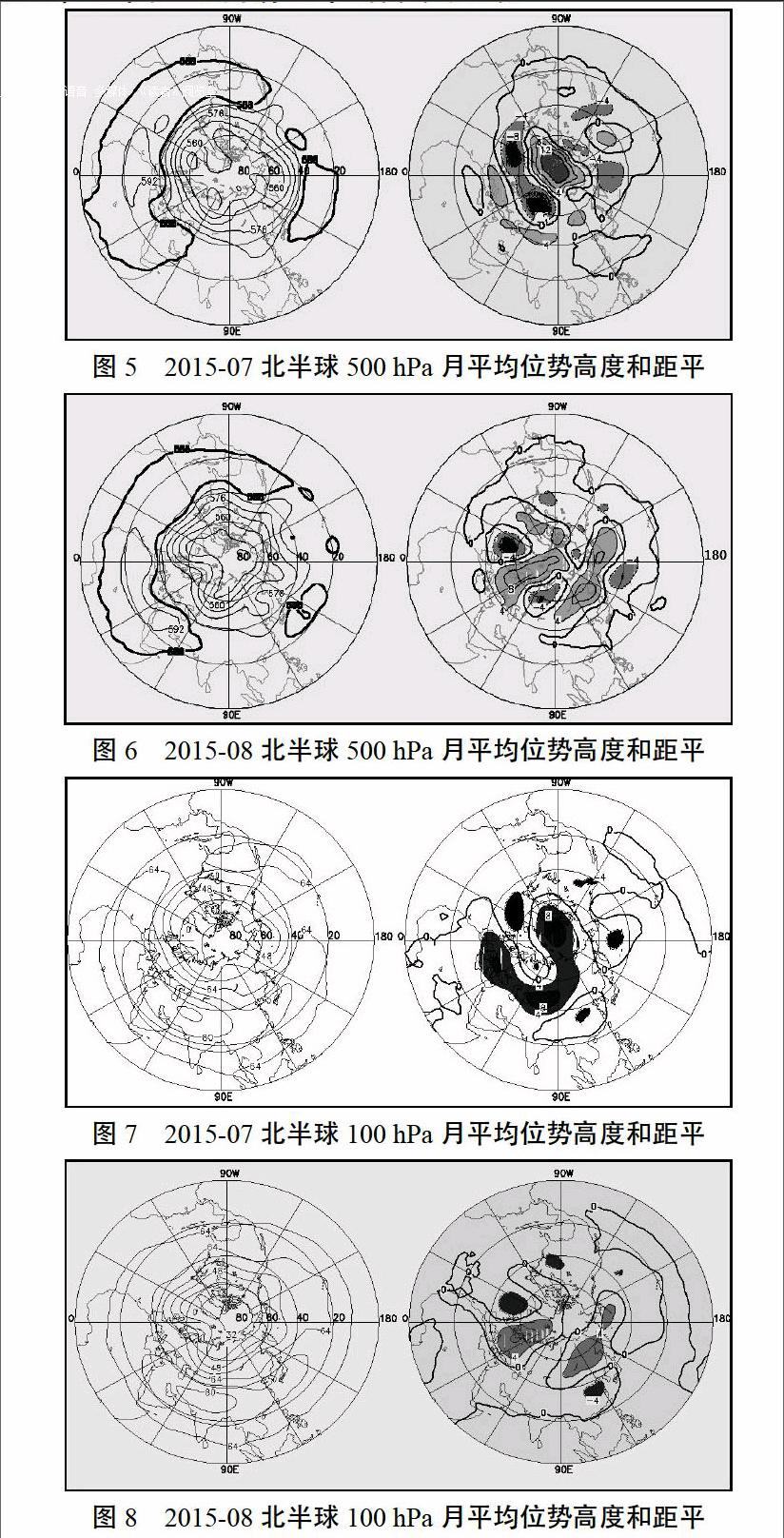

大范圍的干旱必然與大氣環流異常有關。下面簡要分析了2015-07和2015-08北半球500 hPa環流特征。

3.1.1 極渦和冷空氣活動

2015年夏季,極渦比往年偏弱,位置偏西半球,位于中高緯度上的烏拉爾山地區的高壓脊很不穩定,導致我國北方冷空氣強度偏弱、路徑偏東。將這種情況反映到500 hPa位勢高度場上,2015-07和2015-08的情況很相近。2015-07,在500 hPa位勢高度場上,如圖5所示,極渦有2個中心,中高緯度環流呈4波型分布,長波槽分別位于西伯利亞、北太平洋中部、北美東部和大西洋東部。從距平場上可以看出,北極中心附近對應正距平中心,中心超過12 dagpm。這表明,2015-07,極渦強度比往年同期偏弱,新地島以東為負距平。由此可知,該極渦強度偏強。2015-08,在500 hPa位勢高度場上,如圖6所示,沒有明顯的極渦中心,中高緯度環流也呈4波型分布,長波槽位置與2015-07長波槽的位置接近,而2015-08冷空氣活動更偏弱、偏東。

3.1.2 西太平洋副熱帶高壓異常

如圖5、圖6所示,由2015-07和2015-08的500 hPa月平均環流場情況可知,這兩個月平均環流場的特征很相近,西太平洋副熱帶高壓強度都偏弱,位置偏東偏南,平均副高脊線都在25°N附近,比歷年同期明顯偏南,導致副熱帶高壓長時間控制華南地區,副高外圍的水汽不能輸送到山西中北部。2015-07—08,500 hPa月平均場也存在一定的差異,8月份西太平洋副熱帶高壓強度比7月份更弱,更偏東。從2015-08的500 hPa高度距平場上可以看出,環流形勢呈“+-+”,西太平洋副熱帶高壓偏西、偏強、偏南,與歷年同期相比顯著偏南,584線一直位于長江流域,使得山西乃至整個華北地區發生空汛。

3.2 平均環流特征

3.2.1 100 hPa月平均環流特征

如圖7、圖8所示,由2015-07,2015-08的100 hPa月平均高度場可知,2015-07南壓高壓脊線在北緯35°N附近,0~150°E在中緯度地區為顯著的高壓帶,高壓中心位于70°E附近;2015-08南壓高壓脊線在北緯30°N附近,位于中緯度地區的高壓帶在30°~150°E之間,比2015-07偏東30個經度,高壓中心位于80°E附近,比2015-07的高壓中心偏東10個經度,都屬于西部型南壓高壓。當南壓高壓為西部型時,500 hPa588線偏東偏南,雨帶多在長江流域,全國呈現南澇北旱的降水格局。

3.2.2 300 hPa和700 hPa上月平均流場特征

從圖9、圖10中可以看出,2015-07,300 hPa在10°~50°N,0°~180°E有一個強盛的反氣旋環流,環流中心位于北緯30°N,70°E附近,與100 hPa上空的南壓高壓中心一致。8月份300 hPa環流特征與7月份300 hPa 環流特征相近。7月份700 hPa環流特征與8月份700 hPa環流特征相近,都表現為偏南氣流偏南偏東,在20°N以南為偏東氣流,在20°N以北、120°E附近轉為偏南氣流。研究表明,東亞夏季風和南亞夏季風同時偏弱會導致西北、華北等地的水汽輸送條件變差。

3.2.3 850 hPa水汽輸送情況

2015-07,在850 hPa上,30°E~130°E之間的水汽輸送帶一直在28°N左右擺動,水汽帶的北部邊緣始終沒有越過30°N。7月中旬水汽輸送帶北抬到30°N附近,忻州市平均降水比往年少一成,7月下旬南撤到28°N以南,忻州市平均降水比往年同期少67%以上。2015-08,上旬的水汽輸送帶位置與7月中旬的相近,忻州市平均降水比往年少一成,中旬水汽輸送帶的位置與7月下旬相近,下旬全市平均降水比往年同期少82%以上。

3.3 環流演變與天氣

2015-07上旬,副高外圍584線一直處于黃河以南,山西省出現了持續晴熱少雨的天氣。2015-07中旬,環流形勢調整,副高西伸北抬。2015-07-14—2015-07-16,忻州市大部分地區出現了7月以來較強的一次降水過程,全市降水量為0.1~44.3 mm,東部各縣的降水量大于10 mm,西部各縣的降水量不足5 mm。隨后副高快速南撤,直到7月末才再次北上。在副高和冷空氣的共同作用下,2015-08-02—2015-08-03,忻州市出現了一次小雨量級的降水,直到出伏,再無有效降水過程。

3.4 ENSO的影響

所謂“ENSO”,是厄爾尼諾(El Nino)和南方濤動(Southen Oscillation)的簡稱。厄爾尼諾是太平洋赤道海域水溫異常升高引起的一種異常氣候現象。雖然厄爾尼諾現象發生在海洋,南方濤動現象出現在大氣,但是,這兩種現象有非常緊密的內在聯系,是熱帶太平洋大尺度海氣相互作用的結果。因此,近年來,全世界把這兩種現象作為一件事情看待。參照相關文獻和國家氣候中心《ENSO監測簡報》(18~53期),1981年以來,厄爾尼諾事件的起始時間、結束時間和強度詳見表2.由表2可知,1981—2015年,共發生了11次厄爾尼諾事件,每隔2~5年就發生1次,發生概率為0.285.

1981年以來,共發生強厄爾尼諾事件6次,分別在1982—1983年間、1986—1987年間、1994年、1997年、2009年和2014年;強度較弱的厄爾尼諾事件共5次,分別在1991—1992年間、1993年間、2002年、2004—2005年間、2006—2007年間。在前10次厄爾尼諾事件中,1997—1998年的最嚴重,達到極強強度。據國家氣候中心氣候監測,2014-05開始的厄爾尼諾事件,截至2015-09-27,其海溫指數為1.9 ℃。目前,厄爾尼諾海溫距平指數累計達到了16.3 ℃,超過強厄爾尼諾事件監測標準,并且強度仍在增強。與有完整氣象記錄以來最強的厄爾尼諾事件(1997/1998年的厄爾尼諾事件)相比,此次厄爾尼諾事件的強度要弱,但是,持續時間已經超過了1997/1998年,為歷史第四強,峰值強度為歷史第三大值,僅次于1982/1983年和1997/1998年。

表2 1981年以來的厄爾尼諾事件

相關研究表明,山西省忻州市夏季大旱與厄爾尼諾事件有很大的關系,具體表現為以下2點:①厄爾尼諾事件對忻州市夏季降水有一定的影響,厄爾尼諾事件開始年忻州市夏季干旱,發生干旱的概率為72.7%,發生大旱的概率為45.4%.厄爾尼諾事件結束年,忻州市夏季降水正常或偏多,發生大澇的概率為30%,正常或偏澇的概率為80%.②忻州市夏季降水量極值都出現在強厄爾尼諾年。強厄爾尼諾年,夏季降水量偏少的概率為76.9%,偏多的概率為23.1%,夏季出現降水量距平百分率≤-20%的概率為66.7%,夏季降水量距平百分率≥20%的概率為14.3%.

自19世紀50年代以來,在已發生的14次厄爾尼諾事件中,忻州市有5年盛夏出現了大干旱,分別在1986年、1991年、1997、1999年和2002年。相關統計顯示,2015年夏季,我國雨水“南多北少”,華北地區繼2014年夏季連續出現空汛。

3.5 地形影響

2015年山西夏旱,忻州市旱情最嚴重,這與其地形有很大的關系。忻州市山地和丘陵的面積占全市總面積的89.5%.由于山地和坡地的蓄水能力較差,又不能人工灌溉,所以,只能靠天吃飯。2015年,忻州全市7月和8月平均降水量比往年同期少50.9%,最多時少72.3%,出現了嚴重伏旱的情況。

3.6 收支情況

由2015-07和2015-08自然降水量和每日蒸發量可知,土壤水分收支不平衡,支出遠遠大于吸入。從2014-01-01開始,由于國家一般的氣象觀測站停止了每日蒸發量觀測,所以,只有河曲縣、五寨縣、原平市、代縣4個國家基本氣象觀測站有2015-07—08的蒸發量資料。據統計,2015-07,每日蒸發量為4.7 mm,而四站平均降水量為33.4 mm,每天有1.1 mm的降水;2015-08,每日蒸發量為4.9 mm,而四站平均降水為36.4 mm,每天有1.2 mm的降水。經過統計分析,2015-07和2015-08每天的降水量不僅不能滿足自然蒸發量,還要透支地表和地下水源,因此,土壤水分嚴重匱乏,干旱情況十分嚴重,導致農作物大面積死亡。

4 小結

本文將山西省忻州市14個縣站2015-07和2015-08降水之和與往年同期降水之和作對比、分析。研究發現,2015-07—08,全市平均降水量比往年同期平均降水量偏少50.8%.其中,原平市、五寨縣、保德縣、河曲縣、偏關縣、神池縣偏少6成以上,五寨縣、偏關縣、神池縣為歷年同期極端最低值,河曲縣、原平市接近歷年同期最低值。以降水距平百分率作為干旱指標,忻州市2015-07—08出現了歷史上罕見的特大干旱。從目前掌握的旱災情況看,2015年,忻州市出現的旱災是有完整氣象記錄以來最嚴重的一次。

研究發現,2015年出現了強厄爾尼諾事件,而大氣環流異常是導致7月和8月,尤其是伏天降水量特少的主要原因。7月和8月極渦強度比往年同期偏弱,冷空氣活動偏弱,偏東,西太平洋副熱帶高壓強度總體偏弱,位置偏東偏南,使得副熱帶高壓長時間控制華南地區,而副高外圍的水汽不能輸送到山西中北部,導致山西乃至整個華北地區發生空汛。

地形會加劇旱情的發展。山西省忻州市地形復雜,山地和丘陵的面積占全市總面積的89.5%,山地和坡地的蓄水能力差,2015-07和2015-08的自然降水量不能滿足每日水汽蒸發量,過多地透支地表和地下水源,會使得土壤水分嚴重匱乏,導致農作物干枯死亡。

參考文獻

[1]田新生,高惠珍,王曉宇.山西省1997—2001年連續五年旱災分析[J].山西水利科技,2002(2).

[2]呂心艷.2011-08大氣環流和天氣分析[J].氣象,2011,37(11).

[3]陳菊英.海河流域盛夏旱澇及其長期預報[J].氣象,1986(9).

[4]黃榮輝.引起我國夏季旱澇的東亞大氣環流異常遙相關及其物理機制的研究[J].大氣科學,1990,14(1).

[5]李曉燕,翟盤茂.ENSO事件指數與指標研究[J].氣象學報,2000,58(1).

[6]ENSO監測小組.埃爾尼諾事件的劃分標準和指數[J].氣象,1989,15(3).