漢代美術地理形態芻議

趙振宇(天津美術學院 史論系,天津 300141)

?

漢代美術地理形態芻議

趙振宇

(天津美術學院史論系,天津300141)

[摘要]文化地理研究表明,某種文化發達區域往往是以各種文化要素的數量等分項統計作基礎,再相疊加劃定的,文化要素的密集分布區就是文化發達區域。漢代美術要素因子(文獻記載中的畫家,考古發掘的漢代壁畫墓、畫像石、畫像磚遺存)的分布密集區域為:兗、豫、青、徐地區,河南郡地區,南陽郡地區,京兆及其周圍地區,蜀郡及其周圍地區。前三區分布關系極為密切,呈現一種連體結構。以齊魯與洛陽兩地為軸心展開的東西狹長區域成為漢代各項美術要素因子分布最為密集的交匯地帶,該區域即黃河中下游流域是漢代美術創作活動的重心,而當時南方美術的發展水平則遠不及北方。

[關鍵詞]地理(空間);漢代美術;分布實況;分布格局;重心

引言

國內目前尚無系統地將畫家等要素作為可供量化的美術文化因子進行分布復原的研究,而在此基礎上對中國美術地理格局變遷的縱深討論則更是無從談及。在中國歷史文化地理相關的分支研究中,早已把某種人才作為衡量文化中心分布的指標,再借助其他可供量化的文化要素因子,便可以復原某種文化在歷史時期的地理形態。因而本人所要開展的對中國歷史美術地理形態的復原研究也正是從揭示其分布開始的。對于中國繪畫地理態勢的研究,它的基本內容包括了對歷代的繪畫發達區域以及全國繪畫重心(或中心)的展現。在任何時代,各地繪畫的發展程度都是不均衡的,時常會出現幾個相對發達的區域,這便為我們研究當時全國繪畫地理格局的形態提供了可能,而具體的呈現就必須要以相關繪畫要素因子的分布實況復原為基礎。從歷史文化地理的研究角度來看,文化發達區域往往是以各種文化因素的數量等分項統計做基礎,再相疊加劃定的。那么,很顯然,文化要素的密集分布區就是文化發達區域。對全國或區域范圍內的歷史文化復原,特別是落實到文化的分區,都要依托于具體到每一項文化因子的復原,而本文需要復原的則是與漢代美術創作相關的要素因子。

至于能夠體現繪畫地理分布的要素因子有哪些,從以往的研究來看人才自然是首要的。“歷史人物分布密集的地方,相對而言文化比較發達,這是不言而喻的。中國人安土重遷,籍貫和生長地往往是二而一,所以從人物的籍貫分布又可以窺見環境對于人物的影響。”[1]人才一貫被作為衡量某種文化區域發達程度的指標,如果說畫史資料能夠提供足夠多的歷代畫家資料,那么以畫家籍貫作為分布統計的樣本自然是最好不過的。但事實是,歷代畫家見于史籍者甚少,我國繪畫之源流雖可追溯至上古的傳說時代,但真正畫家見于記載之始則在漢代。《歷代名畫記》載兩漢畫家僅12人,至整個魏晉南北朝時代也只有畫家128人,且大都記載簡略,其中有籍貫者不足1/3。究其緣由,除傳統社會對畫家地位的輕視外,缺少可考之作品當是一個重要的原因,且年代越久遠,可考者越少。另外從繪畫自身的發展形式來看,唐代之前的中國畫,從總體上看,器物與建筑物上的繪畫占據了繪畫主流,[2]紙帛上的繪畫基本處于從屬地位,且數量很少。然器物紋飾及建筑壁畫多為匠作,雖不乏名家之作,但其社會地位仍很低下,極少有留下名字的。而以卷軸畫為代表的中國傳統繪畫實際上是從宋代開始興盛,而后逐漸占據了統治地位,同樣在宋代見于史籍的畫家也開始明顯增多。然自漢晉至隋唐“凡百畫繢之事,率由畫工所為”,與紙帛上的繪畫相比,由畫工塑匠所創作的器物紋飾及建筑壁畫占據了隋唐以前繪畫文化的主流,而唐代可看成是這兩類性質的繪畫共榮而各領風騷的時代。這就決定了對秦漢至隋唐時期的中國繪畫地理分布復原,除了要發掘現有文獻中的畫家資料以外,對考古資料的利用也是尤為重要的。在所要復原其地理分布的繪畫要素中,隋唐及其以前除了要考慮畫家外,根據時代特點,還要把諸如漢代的畫像磚石、壁畫墓,魏晉及其以后的石窟、寺觀壁畫等要素分布包括在內,在此基礎上疊加劃定具體時代的繪畫發達區域。

漢代以前的美術處于一種混交狀態,漢代則結束了美術附屬于器物與工藝的時代,而諸如繪畫、建筑、雕塑以及工藝美術都已成為獨立的藝術門類。這種獨立表現形式的出現,是漢代美術的獨特性,也是我們開展具體門類及分科美術研究的基礎。“在漢代以前,繪畫附屬于工藝,尚不能獨立成為正式的學科。”[3]以漢代繪畫作為中國斷代美術地理格局研究的一種嘗試,同樣是基于對漢代美術發展的時代性及特殊性的考慮。陳師曾在論述漢代繪畫時指出:“漢代以前史跡多朦朧不得明確,自漢以來乃有事物可考,如石刻畫尤為明征,而技藝由此日進……圖畫之鑒賞,實自漢始。蓋漢代之繪事,于種種之點大為發達。”[4]其實,對于漢代繪畫的獨特地位,唐代張彥遠早已提及:“圖畫之妙,爰自秦漢,可得而記。降于魏晉,代不乏賢”[5]4。這里的“可得而記”則為后世能夠書寫漢代美術史的恢弘一幕提供了必要的前提。如鄭午昌所言:“或者謂中國明確之畫史,實始于漢。蓋漢以前之歷史,尚不免有一部分之傳疑;入漢而關于圖畫之記錄,翔實可征者較多云。”[6]13這里特別要注意的就是畫家,漢代有了明確身份的畫家出現,而且是“可得而記”的。

一、漢代美術要素分布實況復原

對于斷代美術地理形態的研究,它的基本內容包括對當時美術要素分布實況的復原,進而揭示全國范圍內的美術發達區域。利用原始文獻資料中析出數據來進行分布研究或是繪制歷史地圖,是歷史地理學家所經常采用的方式,而且我國的歷史文獻中也充滿可以利用的史料。如果將人才作為衡量文化中心分布的指標,那么畫家就必然是我們研究美術地理的首要量化因子。但事實是,漢代這種“可得而記”的畫家資料是頗為稀少的,如前所述,《歷代名畫記》載兩漢畫家僅12人,至整個魏晉南北朝時代也只有畫家128人,且大都記載簡略,其中有籍貫者不足1/3。正如張彥遠所言:“自古善畫者,莫非衣冠貴胄,逸士高人,振妙一時,傳芳千祀,非閭閻鄙賤之所能為也。”[5]15這種思想必然會影響作者在輯錄畫家時的取向。而從繪畫自身的發展來看,唐之前的中國畫總體上是器物與建筑上的繪畫占據了主流。這就決定了對漢代美術地理分布的復原,除了要發掘已有的文獻資料以外,對考古資料的利用也尤為重要。本文復原漢代美術地理分布實況與格局所需的美術要素因子,即包括歷史文獻記載中的漢代畫家,以及通過今天考古發掘的漢代壁畫墓、畫像石、畫像磚遺存。

(一)漢代畫家的分布

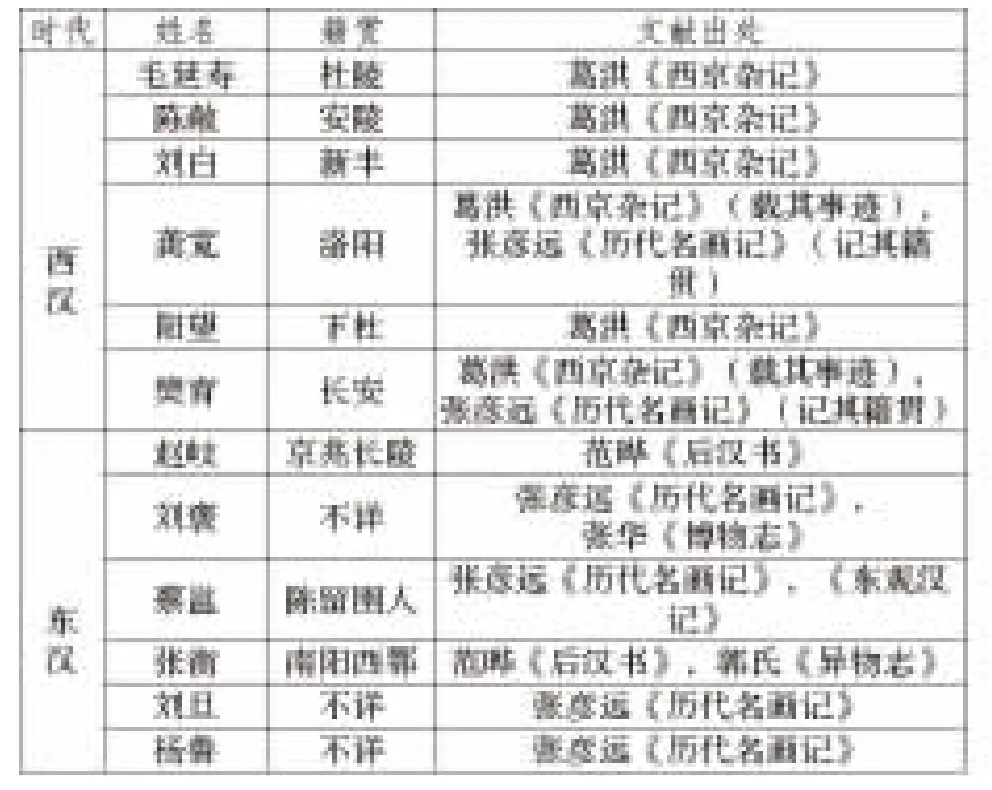

對文獻中可考的兩漢畫家存在爭議較少,這是中國古代明確身份的畫家見于記載之始,總計12人,西漢和東漢分別為6人。表1顯示了兩漢畫家籍貫分布。

表1 兩漢畫家籍貫表

我們看到西漢時期的6位畫家,均為宮廷畫工,且全部出于京師所在的司隸部,而其中杜陵毛延壽、新豐劉白、下杜陽望和長安樊育,四人都來自首善之地的京兆尹。這樣,盡管文獻僅記載了這6人,但其實不難想象,當時關中的京師一帶定是畫家云集之地,而這種局面的形成則肯定和作為政治中心的長安以及關中的特殊地位密切相關。與西漢出現的皆為宮廷畫工不同的是,東漢則出現了首批士大夫畫家,繪畫的社會地位顯著提升。所記載的東漢畫家中有籍貫的只有3人,其中京兆仍占1人。這樣兩漢12人中便有7人皆來自于司隸部,而主要分布于以京師為中心的關中三輔地區。

如鄭午昌所言:“蓋在專制時代,一切政教文藝,要皆與其首都所在,有密切之關系。漢都長安,其時繪畫之都會,即在長安,考諸當時畫家之產生地,皆在今陜西河南間,為黃河流域附近地。”[6]24長安作為京師首善之地,受統治者直接影響,同時也是全國最具文化感召力的地方,往往能夠開時代風氣之先,而作為政治中心,關中地區的特殊地位及先天優勢則是其發揮文化影響力的必要前提。漢初依然行強干弱枝之計,“漢興,立都長安,遷齊諸田,楚昭、屈、景及諸侯功臣家于長陵。后世世徙吏二千石、高訾富人及豪杰并兼之家于諸陵。蓋亦以強干弱枝,非獨為奉山園也”[7]1641。兩漢有籍貫的9位畫家中,1人就出自長陵,而來自杜陵、安陵各1人,加上長安、下杜、新豐皆是京畿附近諸陵,可見繪畫人才之盛,這和當時具有政治意義的人口遷徙應該不無關系。其實,作為漢代的政治中心,關中一帶,即當時所謂的三輔地區(京兆尹、右扶風、左馮翊三郡之地)是當時重要的經濟區,農、工、商都很發達,且交通便利,人口密集。這種局面的形成,既有先秦以來的歷史積淀,又與當時特定的時代因素相關。總之,當時的關中地區必是人才薈萃之地,雖然資料并未提供更多其他地區的畫家活動情況,但從僅有的畫家分布,再結合具體的史實,我們也能夠想象該地區畫家的集中程度,而從某種程度上講,這種優勢地位也使其他地區難以望其項背。

(二)漢壁畫墓的分布

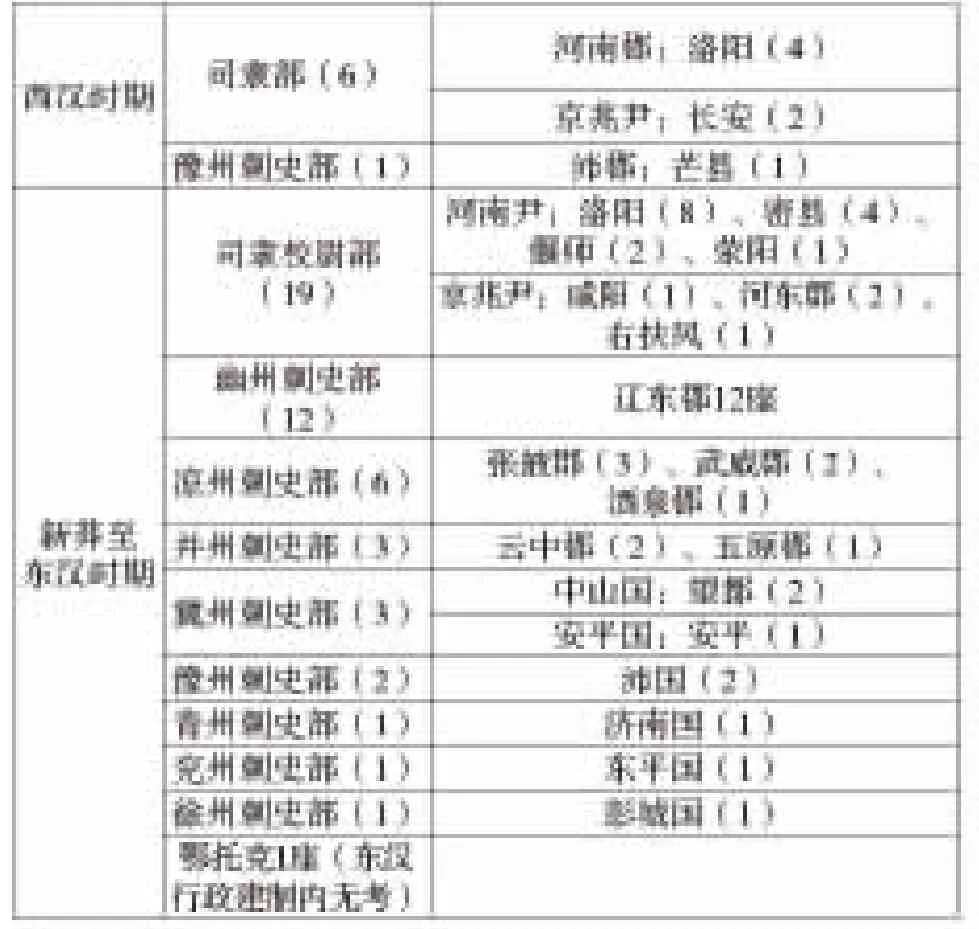

從漢代壁畫墓的發掘情況來看,漢代墓室壁畫發現于20世紀初,至20世紀上半葉,隨著東北地區的壁畫墓被相繼發掘和整理,漢墓壁畫引起了日本學者的關注。遼東地區是最先進行壁畫墓考古科學調查的地區,至新中國成立前這里總計發現漢代壁畫墓6座,而且均由日本人發掘與調查。漢代壁畫墓的大規模發掘還是在新中國成立以后進行的,20世紀50年代以來,漢代壁畫墓的考古發掘陸續有新的收獲,盡管在已經發掘出土的兩漢墓葬中它只占少數,其數量仍是十分可觀的,且分布地域也相當廣泛。根據賀西林等相關學者的整理統計,從20世紀50年代至今,中國考古工作者共發現、發掘了50座漢代壁畫墓,發表清理、發掘簡報近30篇,各類調查記和消息數10篇,另外還出版了一些正式的考古發掘報告和專題圖錄,基礎資料可謂相當豐富、充實。這樣,從20世紀初至今,共發掘漢代壁畫墓56座,其具體分布情況如表2。[8]

表2 漢代壁畫墓分布情況

截至目前已經發掘的漢代壁畫墓均位于秦嶺—淮河以北的北方各省,其中以洛陽為中心的中原一帶成為全國分布最為集中的地區,而東北的遼陽、西北的甘肅及陜西西安次之,另外北部的內蒙古地區也有少量分布,北方東部地區則較為稀少。在墓室壁畫的創作上,洛陽表現出了其重要性,實際上到西漢后期關東經濟不斷上升,王莽時期洛陽已經有了與長安相并列的地位。因此我們看到,洛陽及其附近地區發現壁畫墓總計19座,為全國之冠,這種優勢是其他地區難以比擬的。與此相應的是,由于兩漢之際的社會動蕩,關中經濟一度受到嚴重破壞,而經過數十年的恢復,在東漢時期它依然具有舉足輕重的地位。雖然關中僅發現漢代壁畫墓4座,但相關學者仍對此予以高度重視,并認為:“關中地區出土的漢代壁畫墓只有數座,數量上雖然遠不及中原地區,但西安作為西漢都城,而區內考古標本中半數屬較少見的西漢晚期例子,在漢代壁畫墓研究上的重要性僅次于中原地區”[9]。實際上包括關中與河洛地區在內的司隸部所轄區域一共有壁畫墓25座,幾近兩漢壁畫墓的半數。司隸部作為兩漢統治的核心區域,以長安為中心的關中地區和以洛陽為中心的河洛地區成為該區域內的兩個軸心,而由西漢到東漢,在東西兩京的互動中,洛陽的地位正不斷提升,并成為漢代美術地理分布最為集中的一個區域。

(三)漢畫像石的分布

對漢畫像石內容的著錄與摹寫始自宋代,至清代乾嘉后尤盛,而自20世紀,隨著科學的考古方法逐步傳入我國,漢畫像石才被納入到考古學與歷史研究領域來考察。但對漢畫像石系統的考古發掘、整理與研究的工作,特別是對漢代畫像石墓全面的發掘與整理,則主要是新中國成立以后的50年間才逐步展開的。而從已經取得的相關研究成果來看,“自清代至今發表漢代畫像石研究方面的發掘報告、論述、考釋文章近1 000篇,出版畫像圖錄50多冊,出版研究畫像石的專著50多部”[10]。如此豐富的遺存與研究資料為本文的論述提供了便利,在此我們著重關注的是漢畫像石分布與分區的研究情況。

對于漢代畫像石的區域分布,我們主要以信立祥《漢代畫像石綜合研究》作為論述依據。漢畫像石的分布是極不平衡的,按其分布的密集程度,主要可以劃分為五個分布區[11]:1.山東全境、江蘇中北部、安徽北部、河南東部和河北東南部組成的廣大區域,東起海濱,西至河南安陽和永城一線,北自山東半島北端,南達江蘇揚州,漢畫像石的發現地點達200余處。2.以南陽為中心的河南西南部和湖北北部地區。其范圍北起河南葉縣、襄城,南至湖北當陽、隨縣,是漢畫像石最重要的發祥地。3.陜西北部和山西西部地區。4.四川和云南北部地區,集中分布在嘉陵江和岷江流域。5.河南洛陽及周圍地區。

除了上述五個分布區外,在北京、天津武清、甘肅成縣、江蘇鎮江和蘇州、浙江海寧等地也有少量的漢畫像石分布。王建中在《漢代畫像石通論》中的分區與其較為相似[12],俞偉超《中國畫像石全集》及蔣英炬、楊愛國《漢代畫像石與畫像磚》等研究則未將洛陽等地視為一個獨立區域。對漢畫像石的分區雖存在不同意見,但這并不影響我們對其分布的位置與密集程度的探討,因此上述分區研究對本文復原漢畫像石的分布實況是具有參考價值的。

上文所講的第一區,即山東、蘇北、皖北、豫東地區的漢畫像石不僅產生時間早,延續發展時間長,題材內容豐富,雕刻技法多樣,且墓葬建筑的形制也極為多樣,它是漢代畫像石藝術水平最高的一個區域,同時也是數量最多與分布最為密集的地區。而觀其分布的范圍,恰恰是兩漢兗、豫、青、徐四州之地,這里正是秦漢時所謂的“關東地區”,該地區自先秦以來一直是全國經濟、文化最為發達的地方。豫南、鄂北是是漢代畫像石的第二個發達區,是除第一區之外的又一個畫像石生產與發展的中心區域。而陜北、晉西北地區是從東漢中期才開始發展起來的一個北方的新區域,但其具有較強烈的地方特色。

上述幾個漢代畫像石分布區域均位于秦嶺—淮河以北的北方地區。雖然相關學者對洛陽及其周圍能否獨立成為一區存在不同看法,但該地區確實具有一定數量的漢畫像石遺存。這樣看來,如不考慮其他地區漢畫像石的零星分布,北方黃河中下游流域顯然是漢代畫像石分布最為密集的區域,而且北方的這種優勢地位較之南方極為明顯。第四區,即四川、滇北正是漢代唯一位于長江流域的畫像石分布區。蜀地及其周圍地區都是經濟富庶、人才興盛之地,而漢末北方的戰亂與動蕩并未對該區產生影響,這也使其畫像石藝術能延續到蜀漢時期。不僅如此,下文從蜀地畫像磚材料中也同樣可以看出該地區美術的發展與繁榮。

(四)漢畫像磚的分布

畫像磚最晚在戰國時期就已經出現了,但該時期的畫像磚僅為個別發現,尚屬肇始階段。清光緒三年(1877年)于四川新繁出土的一批畫像磚,是目前所知最早發現的漢代畫像磚。[13]自此到新中國成立以前,漢畫像磚時有發現,但并未引起學者們的足夠重視,僅有少數刻畫精美者為收藏家所得。1949年以后,漢畫像磚在各地不斷被發現,而系統的發掘與整理工作也逐漸展開,從20世紀八九十年代至今,相關的研究成果開始大量涌現。據不完全統計,在此期間發表的有關漢畫像磚的文章近500篇,出版的專門著作10余部。[14]由于除已經公開發表的考古及相關文物資料外,尚有一些地方保存著未經著錄和發表的漢代畫像磚遺存,因而,目前對全國范圍內的畫像磚發現與分布的整理與統計并不是非常盡全的。和漢代畫像石的分布與分區研究一樣,雖然沒有精確的分布統計,但依據現有的大量實物與遺跡,我們依然可以復原其主要的分布范圍。

就現有的考古資料而言,漢代畫像磚主要集中分布在河南、四川兩省,山東、江蘇、陜西、山西、甘肅、湖北、江西、貴州、云南、廣西、內蒙古等只有少量或個別發現。[15]漢畫像磚的遺存與其所表現的內容都極為豐富,而目前的研究也主要是圍繞出土較多的河南和四川畫像磚展開的。河南與四川是漢代畫像磚出土最多的地區,四川出土多為小型的方塊實心磚,河南有空心與實心兩種,且磚型較大,時間則貫穿于兩漢的各個時期。

根據現有資料顯示,河南全境發現的漢畫像磚出土地點達到40處以上[16],幾乎全省各地都有出土,但主要分布在以洛陽、鄭州和南陽為中心的三個區域。而從其具體的分布情況來看,洛陽和鄭州可視為同一區,其主要分布地點包括了新鄭、滎陽、鞏義、新密、中牟、宜陽、孟津、洛寧、伊川、偃師和新安等地。這些地點均位于兩漢司隸部西部,即以洛陽為中心的河南郡以及弘農郡西部地區,亦即我們所講的河洛地區。另一塊以南陽為中心的區域則包括鄧州、新野、淅川、唐河以及方城等地,該區即兩漢荊州刺史部的南陽郡轄區。同樣,從南陽在全國所處的經濟與文化地位以及數量巨大的漢畫像石遺存來看,該地區畫像磚的密集分布使我們相信這里是漢代美術地理研究中的一個重點區域。據有關學者的初步統計,四川全境發現和收藏的畫像磚有1 000方左右,出土于20多個縣區50多個地點。[17]四川出土的畫像磚年代最早為東漢中期,而一直延續到蜀漢,只是后期出土相對較少。雖然漢畫像磚在四川全境均有分布,但最為集中的區域是成都平原及其周圍地區。我們看到,蜀地漢畫像磚和畫像石的分布在時間與區域上是大致吻合的,而畫像磚則更加能夠反映出該區美術活動的繁榮。

二、漢代美術地理分布格局

為了衡量漢代各地區美術的發展水平,進而確定當時美術創作的發達區域,上文已對漢代美術資料進行了全面整理,并對四項最具當時美術發展代表意義的要素因子進行了地理分布上的分析。我們也已指出,對漢代美術地理分布復原的難度一方面在于文獻記載的畫家數量極為有限,雖然考古資料可以在一定程度上補充這種缺憾,但對考古資料的利用同樣也存在相應的局限。

這里實際上就需要我們將定量的分析與定性的分析相結合。在統計樣本不夠充分的情況下,就需要以文獻中的定性描述作為重要的佐證與補充,進行綜合考察,這樣才能進行相應區域的劃定。從上文分析來看,漢代極為有限的畫家幾乎均分布于關中的三輔地區。文獻記載難免疏漏,即便是其他地區也不乏能畫之人,但從文獻記載的當時京師繪畫活動來看,我們也足以相信鄭午昌所言的:“漢都長安其時繪畫之都會”的論斷,而且當時京畿一帶也應是畫手云集的。漢壁畫墓有近1/3位于洛陽及其附近地區,就當時洛陽在全國的地位來看,這是沒有太多異議的,而如果考慮整個司隸部,其壁畫墓數量則幾近全國的半數,其他地區則較為稀少。我們并沒有對漢代畫像磚石分布做具體的量化統計,但已有的對其分區的研究成果已經十分豐富,因而通過總結并不難發現其分布的密集區域。畫像石在當時主要分布于兗、豫、青、徐四州之地,南陽郡地區,并州中部以及蜀郡及其周圍等四個重點地區,且以第一個區域分布最為集中,占到畫像石總數的60%以上。而從畫像磚分布最為密集的兩個區域來看,如果將洛陽也視為畫像石的一個獨立區域的話,畫像磚在河南地區的分布則基本涵蓋了畫像石的南陽與洛陽等區,而這里也是壁畫墓最為集中的地區。四川地區的畫像磚分布則與蜀郡及其周圍的畫像石分布大體吻合,且分布范圍更廣。

通過上文對各項美術要素分布實況復原的研究,它們均從一個方面反映出當時各地區美術發展的狀況。要確定漢代的美術發達區域,則要把上述四種美術要素因子的分布疊加到一起,進行綜合的考量。實際上我們已經注意到各種美術要素在分布的密集區域上會呈現出某些重合的情況,而由這種疊加所產生的密集區域正是劃定當時美術發達區域的重要依據。這種密集區域集中在以下五個地區。

兗、豫、青、徐地區:該區域與兩漢時期的兗、豫、青、徐四州所轄的范圍基本吻合,屬秦漢所言的關東地區,大致相當于今天的山東全境、江蘇中北部、安徽北部、河南東部和河北東南部組成的廣大區域。該區是當時全國范圍最大的美術發達區域,它以齊郡和魯國為中心,同時梁國、沛郡、楚國、東海、陳留、潁川等地的美術活動也較為顯著,并一直向西延伸至河南郡腹地。

河南郡地區:該區域以洛陽為中心的河洛地區為主體,范圍包括河南郡轄地,東、南分別與兗、豫地區以及南陽郡地區相接,向西則延伸至弘農郡東部。該區處于北方四個美術發達區域的中心位置。

南陽郡地區:此區以南陽(宛縣)為中心,范圍基本上相當于南陽郡轄地,其東、北部分別與豫州和河南郡相連,屬分布范圍較小但分布相對集中的一個區域。

京兆及其周圍地區:該區以京師長安為中心,其范圍大體相當于兩漢關中的三輔地區,即京兆尹、右扶風、左馮翊三郡轄地,以及弘農郡的西部。

蜀郡及其周圍地區:此區是以成都平原為中心的蜀地及其附近地區,范圍包括蜀郡、廣漢郡、犍為郡所轄的大部分區域,以及巴郡的部分地區。

以上五個區域美術要素分布的密集程度較之其他地區是極為顯著的,而且每一區均至少包含兩種或兩種以上的美術要素分布,這與其他地區僅有單一的美術要素分布形成了鮮明的對比。因此可以肯定,上述五個地區即是漢代美術最為發達的區域,這也和這些地區在當時的經濟文化地位相吻合。下面針對這五個區域所表現出的美術分布與發展情況,以及促使其成為當時美術發達區域相應的區位、環境、文化傳統等方面的優勢作進一步的說明。

(一)兗、豫、青、徐地區

從這一區域的美術要素因子來看,畫像石是該區藝術表現形式的主體,而畫像磚、墓室壁畫和畫家的數量則極為有限。無論是從藝術成就還是遺存數量上,畫像石都是漢代繪畫藝術中最具代表性的表現形式,而該區則是全國畫像石分布最為密集且范圍最廣的地區。畫像石的產生和發展是一種社會現象,它反映了當時社會的政治、經濟以及主流的文化思想。上文已指出,漢畫像石作為一種文化現象,反映的是漢武帝以后兩漢時期的主流思想。齊魯之地是本區畫像石分布的中心,同時也是西漢前期黃老之學及漢武帝以后儒家學說的源地。從另外一個角度來講,“修葺這些畫像石,需要花費相當的財力,因而各地具有這種力量的社會階層或集團愈是強大,畫像石就可能愈是流行;反之,便不會發達”[18]16。關東地區自然環境優越,《尚書·禹貢》所記豫、兗、青、徐、冀五州的土壤,均被列為上等或中等。優越的地理條件,使得華北平原農業開辟很早,自遠古時期就成為文化最發達的地區之一。[19]從先秦到兩漢,這里的農業、手工業和商業都十分發達,并逐漸成為漢代最為重要的經濟區。以大土地所有制為基礎的地主經濟得以充分發展,隨之而起的便是豪強地主以及士家大族的出現。據盧云統計,齊魯地區的魯國、東海、瑯邪、千乘一帶是西漢士族主要集中的地區之一。[20]34這些經濟富庶的地主集團為當地畫像石的興盛創造了必要的物質條件。而更為重要的則是,士族本身還是當時學術文化發展的主導力量。“漢畫像石在某些地區一經出現,便慢慢積淀成一種文化傳統而存在很長時間。”[18]16兗、豫、青、徐地區在先秦就是文化昌盛之地,而齊魯地區從戰國到漢代則保持著一貫的儒學傳統,關東諸地文化的發展也均受到其影響。隨著西漢前期儒學的日盛,以齊魯為核心的關東文化圈逐漸擴大,并且最終定型,而其文化影響力則輻射全國。從這個層面來講,它便為該地區畫像石創作提供了極為豐富的思想素材,當地畫像石大量描繪的講經教授場景則進一步說明這是其他地區所難以具備的文化與傳統優勢。

(二)河南郡地區

處于中原腹地的河南郡地區是漢代美術發達區中唯一一個集畫家、墓室壁畫、畫像石、畫像磚四種美術要素分布的區域,且以墓室壁畫最為顯著。作為東漢的都城,和長安一樣,這里保留了漢代大量的物質文化遺存,而且大都以墓葬的形式被發掘,它所反映的均是漢代統治者及貴族階層的文化規則。我們曾說西漢初期實行“強干弱枝”之計,但到后期時已經發現這種做法“非久長之策也”[7]292。關東地區的發展有其歷史和環境的優勢,而要對關東地區進行有效的監管與領導,洛陽則是不二的選擇。周公經營成周洛邑,“以此為天下之中也,諸侯四方納貢職,道里均矣”[21]2716。經過周代長期建設,“洛陽東賈齊、魯,南賈梁、楚”[21]3265,形成了極為優越的經濟地位。春秋時期中原的周、宋、鄭、衛一帶文化十分發達,洛陽為周天子畿內,是禮樂典章的薈萃之地,到戰國時周地仍有不少古代文化典籍,還出現了蘇秦、蘇代、蘇厲等眾多游士。到西漢時,洛陽已經是“三川之二周,富冠海內”,“為天下名都”。[22]王莽“欲都洛陽”實際上是順應了當時關東地區地位的上升與洛陽的具體條件。因而東漢光武帝“建都河洛”,對于“體元立制,繼天而作”“茂育群生,恢復疆宇”[23]1360是有重要意義的。實際上,河南郡處于天下的心腹之地,在區位上雖與關中地區相毗鄰,但如果就對東方地區的控制,處于“天下之中”的洛陽較長安實在有太多的方便。[24]432在本文的研究中,我們發現河南郡在其區位上,東與兗、豫、青、徐地區相交,南則緊鄰南陽郡地區,處于四方三個美術發達區的環抱之中,且四種美術要素因子同時匯集于此地。它不僅是全國墓室壁畫分布最為集中的地區,在畫像磚、石的分布上也自成一區,這些都是該區的獨特之處。如果像有學者指出的那樣,“洛陽為中心的河洛文化是中華文化總體構成中在許多方面具有典型意義的部分”[24]432,那么該地區在美術要素的分布上也充分印證了這一點。

(三)南陽郡地區

南陽郡東與豫州的潁川、汝南相連,北抵河南郡。這一區域從西漢后期開始崛起,到東漢時便在全國經濟、文化中占有舉足輕重的地位。畫像磚石的密集分布是該地區成為漢代美術發達區域的重要指標,而這些藝術創作的興起與發展恰恰和南陽地區在兩漢時期文化地位的成長密切相關。上文論到南陽地區在西漢時經濟就已經相當發達,宛是當時全國重要的都會之一,但當時其文化還不甚發達。而至西漢中后期,經韓延壽、黃霸等地方官推進儒家教化,到西漢末,劉秀集團出身南陽、潁川的骨干人物及青年時游學京師的就有10人。[20]46東漢時這里發展加速,當時許多著名學者都出自南陽郡,如南陽西鄂的張衡,既是大文士,又是天文學家,同時也是東漢所記出于該地區唯一的一個畫家。東漢遷都洛陽,使這里成為靠近京師的腹地,四方名士往來于此,而社會經濟的持續繁榮,則成為繪畫發展的基礎。如上文所言,畫像磚、石這類藝術的發展需要相當的經濟與社會基礎。東漢時,南陽地區的衣冠大族逐漸發展起來,并成為當時在全國極具政治地位和經濟實力的集團。南陽為帝鄉所在,為劉秀最初征戰之地,而許多追隨者都成為著名的功臣。與西漢初不同的是,這些功臣多為受過教育的知識分子,且能順應時事,棄武修文,這使這一地區在當時不僅人物繁盛,而且也為日后文化的發展奠定了基礎。南陽郡在區位上北部緊鄰中原的河南郡,東部則與以齊魯為中心的兗、豫、青、徐發達區相連,這使其具有文化交流上的便利。而實際上、南陽與兗、豫、青、徐同為漢畫像石最為典型的兩個區域,在畫像磚的分布上幾乎又于洛陽地區連成一片。這種區位間的互動與影響,則是隨著兩漢政治中心的東移而逐步加深的。與此同時,這三個區域在分布的態勢與特點上呈現出一種連體結構,即我們幾乎可以將這三個地區看作一片在全國范圍內各項美術要素因子分布最為密集的區域,這種連體結構的形成與兩漢社會經濟與文化在空間上的互動與發展態勢基本吻合。

(四)京兆及其周圍地區

關中地區美術的發達主要表現在畫家的分布上,雖然數量不大,卻幾乎占盡了文獻所載的兩漢畫家,而其數量有限的墓室壁畫,也極具代表意義。作為西漢的政治中心,這里的文化表現在當時是具備相當的代表與典范意義的,繪畫自然也不例外,這是它能夠成為漢代美術發達區域的原因之一。自春秋以來,關中三輔一帶便是秦國的統治核心,雖然當時文化還不甚發達,但到戰國時期已有相當改觀,秦與西漢時期,這里成為全國的政治中心,自然得到了優于其他地區的發展。而從其自然環境來看,司馬遷在《史記·貨殖列傳》中提到:“關中自汧、雍以東至河、華,膏壤沃野千里,自虞夏之貢以為上田。”[21]3261環境的優越促成了其農業與經濟的發達,“故關中之地,于天下三分之一,而人眾不過什三,然量其富,什居其六”[21]3262。但關中文化的明顯崛起與其在全國占有舉足輕重的地位則是在武帝之后。一方面京師文化機構大為發展,如鄭午昌所言:“至武帝時,設太學,置博士,欲以儒術為政教之標準,雖罷斥百家,反對藝術,而對于繪畫,則反與之尊重。嘗創置秘閣,搜集天下之法書名畫,其職任親近以供奉百物者,如黃門之署,亦有畫士以備應詔”[6]14,而黃門令官署的畫工甚至成為以后宮廷畫院的雛形。另一方面,上文提到的由關東向關中地區的移民也對當地文化發展起到了很大的作用。關中諸陵士家大族密布,而這里相當一部分都是關東兗、豫、青、徐地區移民的后裔。實際上,京兆及其周圍的三輔地區是除齊魯外西漢士族最為集中的地區,而這些士族在推動本地區文化發展方面起到了巨大的作用。士族子弟世代讀經講儒,大都具備較高的文化素養,一個士族往往就是一個政治、文化等人才綿延不斷的龐大群體,而關中地區人才昌盛、畫手云集,和士族的成長是不無關系的。到東漢時期,三輔地區文化的發達一如西漢,京兆諸陵依舊經濟繁榮、文化昌盛且人才輩出,班固《西都賦》贊美關中:“封畿之內,厥土千里,逴犖諸夏,兼其所有”[23]1338。

(五)蜀郡及其周圍地區

兩漢時期關于蜀地美術的繁榮在當時的文獻中不乏記載。特別是壁畫的繪制,為表彰政績常將屬吏的形象刻于壁上,益州尤甚,如“安帝時,蜀郡夷叛。益州刺史張喬,遣從事楊竦破擊之。竦厚加慰納,余種皆降。論功未上,會竦病創卒。張喬深痛惜之,乃刻石勒銘,圖畫其像”[23]2829。一直到東漢末,蜀地繪事不斷,《玉海》載:“成都學,有周公禮殿,云漢獻帝時立,前漢文翁石室在焉。益州刺史張收畫盤古三王五帝三代君臣與仲尼七十弟子于壁間”[6]16。張彥遠對此壁畫的意義大加贊賞并與之同明帝宮殿壁畫并列,稱:“圖畫者,有國之鴻寶,理亂之紀綱。是以漢明宮殿,贊茲粉繪之功;蜀都學堂,義存勸誡之道”[5]4。雖然今天我們已經不能看到這些創制精美的壁畫,但蜀地繪畫的繁榮仍可從大量的畫像磚、石遺存來窺探一二。長江上游的蜀地最早和中原文化發生了關系并很快發展起來,終兩漢時代蜀地一直是南方長江流域在全國經濟、文化占有重要地位的唯一地區。漢代的成都平原是除關中地區以外的又一富饒之地,《漢書·地理志》載:巴蜀地區“土地肥美,有江水沃野,山林竹木蔬食果實之饒”[7]1645。蜀地文化的大發展則同樣是在武帝之后。景帝末,蜀郡守文翁在其治內實行文教,班固最先把蜀地文化的發展歸結為“文翁之化”[7]3627。自此蜀地風氣為之一變,同時司馬相如以文賦顯于天下,此后該地區文士輩出,著述豐厚,至武帝后,“巴蜀好文雅”[7]3627為世人所推重。由于蜀地特殊的地理環境,這種經濟與文化上的優勢實際上一直被保持到兩宋之際,因而蜀郡及其周圍地區不僅是南方繪畫最早發展起來的地區,同時也是漢代南方唯一的美術發達區域。

結語

有研究表明,“西漢文化重心在東方的齊魯一帶,全國的政治中心在關中,因而造成了政治中心與文化重心相分離的局面。至東漢,隨著政治中心的東遷與文化重心的西移,這種分離的局面得以改變。”[20]93無論是從經濟還是文化上來看,關東地區在整個漢代是占據首要地位的。盧云指出,西漢文化的重心在齊魯及其周圍,而東漢時則轉移到洛陽附近的南陽以及汝南、潁川一帶,但無論如何,我們看到的這些區域是相互毗鄰而且連為一片的。從全國美術要素的分布上來看,兗、豫、青、徐,河南郡,南陽郡三區的分布關系極為密切,其在分布的態勢與特點上呈現出了一種連體結構。而這種連體結構的形成則與兩漢社會經濟與文化在空間上的互動與發展態勢是基本吻合的。齊魯及其周圍地區是兗、豫、青、徐美術發達區的核心地帶,這里是漢代美術要素中畫像石遺存量最大的集中分布地,這一中心地向西南一直延伸到河南郡。河南郡的中心洛陽地區則是同時具有四項美術要素集中分布的繪畫興盛之地,而與河南郡東部相接的陳留、梁國、潁川、汝南等地均是既有畫像磚分布,同時又是畫像石的密集區。這樣一個以齊魯與洛陽兩地為軸心展開的東西狹長區域便成為了漢代各項美術要素因子分布最為密集的交匯地帶,即全國美術創作活動的重心。

從兗、豫、青、徐中心的齊魯地區向西南一直延伸到河南郡腹地洛陽地區的狹長地帶,處于今天山東中南部、江蘇和安徽的北部以及河南中東部的黃河中下游流域,主要包括當時的齊郡、魯國、梁國、陳留、河南以及周圍的楚國、沛郡、潁川、汝南等地,這里是整個漢代美術創作最為繁榮的地區。如鄭午昌所言:“我國文明,當時實在黃河流域為盛,故畫家輩出于其間,亦因身近輦轂,成學易成名亦易,所謂近水樓臺先得月也。”[6]24雖然其論述是指畫家而言,但綜合上述分析,毫無疑問的是,漢代的美術創作重心就在北方的黃河中下游流域。南方的發展與北方相比,在很長一段時間里是相對緩慢的,特別是江南地區,在很長一段時間內是經濟文化相對落后的地區。司馬遷對“江南卑濕,丈夫早夭”[21]3268的評價也證實了時人對江南的印象,但也應同時看到,自兩漢之際以來,江南地區正在加速發展,并不斷縮小與北方的差距。然而就整個漢代而言,南方美術的發展水平還是遠不及北方的。

參考文獻:

[1]周振鶴.中國歷史文化區域研究[M].上海:復旦大學出版社,1997:8.

[2]陳綬祥.隋唐繪畫史[M].北京:人民美術出版社,2000:150.

[3]童書業.童書業繪畫史論集:上[M].童教英,整理.北京:中華書局,2008:16.

[4]陳師曾.中國繪畫史[M].北京:中華書局,2010:14.

[5]張彥遠.歷代名畫記[M]//中國美術論著叢刊本.北京:人民美術出版社,1963.

[6]鄭午昌.中國畫學全史[M].南京:江蘇文藝出版社,2008.

[7]班固.漢書[M].北京:中華書局,1962.

[8]賀西林.古墓丹青:漢代墓室壁畫的發現與研究[M].西安:陜西人民美術出版社,2001:4.

[9]黃佩賢.漢代墓室壁畫研究[M].北京:文物出版社,2008:36.

[10]劉太祥.漢代畫像石研究綜述[J].南都學壇:人文社會科學學刊,2002(3):8-18.

[11]信立祥.漢代畫像石綜合研究[M].北京:文物出版社,2000:13-15.

[12]王建中.漢代畫像石通論[M].北京:紫禁城出版社,2001:38-45.

[13]高文.四川漢代畫像磚[M].上海:上海人民美術出版社,1987:1.

[14]李瑞平.對漢代畫像磚研究狀況的研究[J].重慶科技學院學報(社會科學版),2006(1):69-73.

[15]蔣英炬,楊愛國.漢代畫像石與畫像磚[M].北京:文物出版社,2001:175.

[16]董睿.河南兩漢畫像磚藝術研究[D].鄭州:鄭州大學,2005:23.

[17]袁曙光.四川漢畫像磚的分區與分期[J].四川文物,2002(4):26.

[18]俞偉超,主編.中國畫像石全集[M].濟南:山東美術出版社,1999.

[19]史念海.由地理因素試探遠古時期黃河流域文化最為發達的原因[M]//歷史地理:第三輯,上海:上海人民出版社,1983:1.

[20]盧云.漢晉文化地理[M].西安:陜西人民教育出版社,1991.

[21]司馬遷.史記[M].北京:中華書局,1963.

[22]桓寬.鹽鐵論[M].王利器,校注.北京:中華書局,1992:41.

[23]范曄.后漢書[M].北京:中華書局,1965.

[24]王子今.秦漢時期生態環境研究[M].北京:北京大學出版社,2007.

(責任編輯、校對:李晨輝)

Geographical Research of Arts in Han Dynasty

Zhao Zhenyu

[Abstract]Cultural geography research shows that a culture developed area is often distinguished by the number of various cultural elements. In other words, areas with dense cultural elements distribution is identified as culturally developed. Fine arts elements of painters as recorded in historical literature, archaeological excavations of the Han dynasty tomb murals, stone figurines, brick remains with portraits have been found to be densely distributed in the areas of Yan, Yu, Qing, Xu, Henan county, Nanyang county, JingZhao and its vicinity, Sichuan and its vicinity, of which the first three regions are adjacent as a whole. The narrow areas with Qilu and Luoyang as axes respectively overlapped as regions with the most fine arts elements in Han Dynasty, which, that was the middle and lower reaches of Yellow River, was the hub for fine arts creation at that time, when development of fine arts in the north prevailed over that in the southern parts of China.

[Key Words]Geography (space); The Han dynasty Arts; Distribution; Distribution Pattern; Hub

[作者簡介]趙振宇(1985~),男,黑龍江大慶人,博士,天津美術學院史論系講師,研究方向:中國藝術史、藝術地理學。[基金項目]天津市高等學校人文社會科學研究一般項目資助“中國美術研究對地理(空間)的關注與局限”(20142330)。

[收稿時間]2015- 10- 09

[文章編號]1003- 3653(2015)06- 0024- 09

DOI:10.13574/j.cnki.artsexp.2016.01.003

[中圖分類號]J120.9

[文獻標識碼]A