風濕性關節炎和類風濕關節炎

合肥市濱湖醫院關節外科副主任醫師 殷 浩

A 風濕性關節炎和類風濕關節炎的區別與聯系

風濕性關節炎是風濕熱的主要表現之一,是一種慢性或急性的結締組織病,多以關節和肌肉游走性酸楚、疼痛為特征,是與溶血性鏈球菌感染有關的變態反應性疾病。其病因尚未完全明了,通常發病前1~4周有溶血性鏈球菌感染史。簡單地說,風濕性關節炎是風濕熱這一大類疾病在關節上的表現,發病前多有上呼吸道感染或丹毒等病史。

類風濕關節炎是一種以慢性侵蝕性關節炎為特征的全身性自身免疫疾病。發病可能與遺傳、感染等有關。類風濕關節炎病變特點為滑膜炎,以及由此造成的關節軟骨和骨質破壞,最終導致關節畸形。換句話說,該病發病原因不清楚,與家族、體質和環境均有關,發病緩慢,逐漸疼痛,畸形逐漸加重。

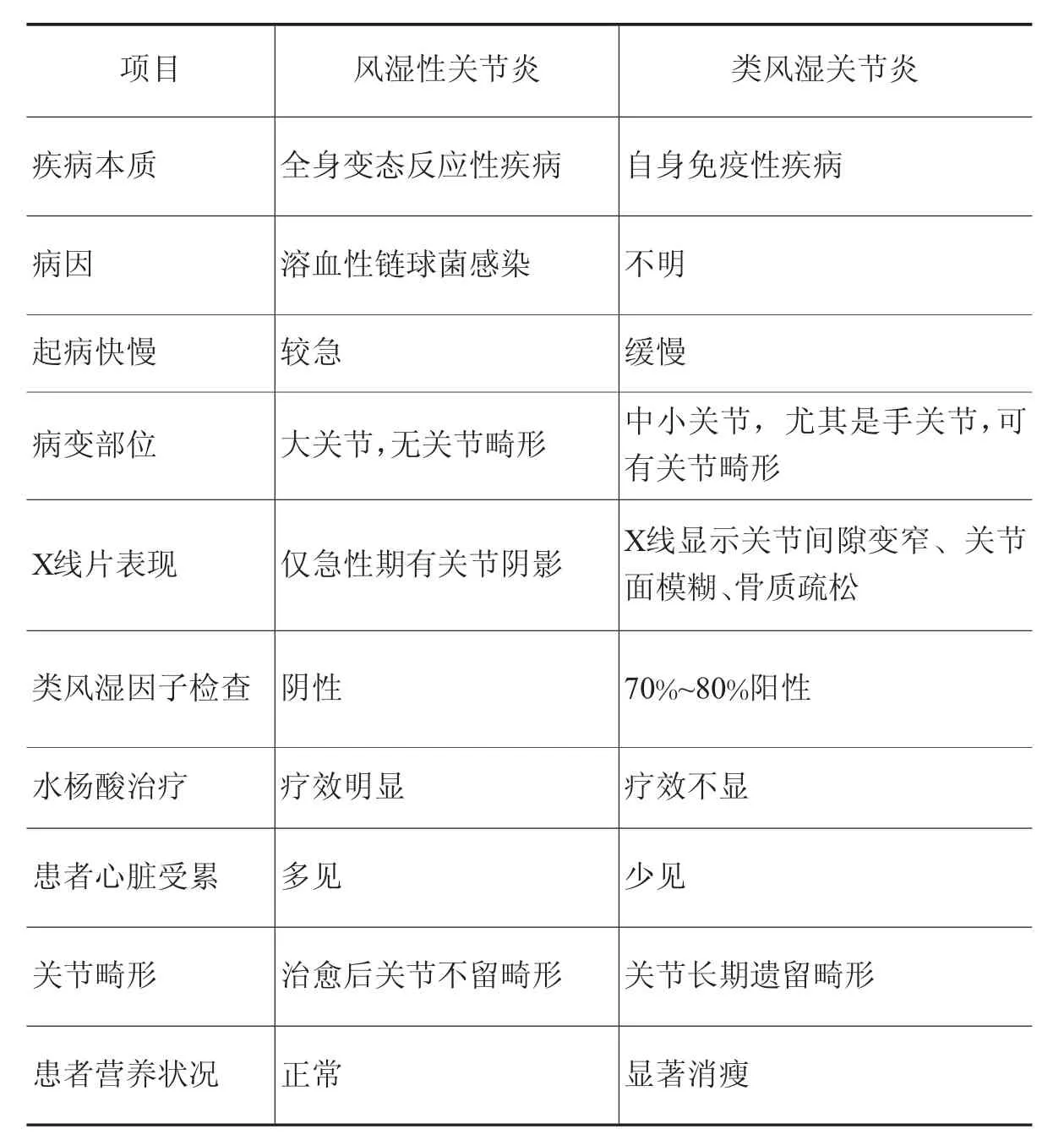

風濕性關節炎和類風濕關節炎有某些相似之處,都是發生關節炎,有關節疼痛,但兩者有著本質上的不同。

風濕性關節炎和類風濕關節炎的區別

B 風濕性關節炎的預防和治療

風濕性關節炎的臨床癥狀有兩個特點:一是關節紅、腫、熱、痛明顯,不能活動,發病部位常常是膝、髖、踝等下肢大關節,其次是肩、肘、腕關節,手足的小關節少見;二是疼痛游走不定,一段時間是這個關節發作,一段時間是那個關節不適,但疼痛持續時間不長,幾天就可消退。血化驗血沉加快,抗“O”抗體滴度升高,類風濕因子陰性,急性炎癥一般于2~4周消退,不留后遺癥,但常反復發作。若風濕活動影響心臟,則可發生心肌炎,甚至遺留心臟瓣膜病變。

診斷

風濕性關節炎主要的診斷依據包括:發病前1~4周有溶血性鏈球菌感染史,急性游走性大關節炎,常伴有風濕熱的其他表現如心肌炎、環形紅斑、皮下結節等,血清中抗鏈球菌溶血素“O”凝集效價明顯升高,咽拭培養陽性和血白細胞增多,等等。

治療

風濕性關節炎的治療主要是藥物治療、外科治療。

1.藥物治療

清除鏈球菌感染 肌注青霉素,1日2次,持續2周,以徹底清除鏈球菌感染。青霉素過敏者可改用其他有效抗生素,如紅霉素等。

抗風濕熱治療 風濕性關節炎患者發生心臟炎時宜早期使用糖皮質激素潑尼松。有充血性心力衰竭時應視為心臟炎復發,應及時給予大劑量靜脈注射糖皮質激素,如氫化可的松或甲基潑尼松龍。無心臟炎的患者可用阿司匹林。

2.外科治療

外科治療包括不同的手術,如人工關節的置換、滑膜切除等。手術不能治愈風濕病,只能改善患者的關節功能、提高患者的生活質量。

日常防護

關節疼痛是風濕性關節炎患者的主要癥狀,也是令患者痛苦的癥狀之一。患者日常應注意合理的護理和保健,可從以下幾個方面進行防護:

1.加強鍛煉,增強體質。常參加體育鍛煉,如打太極拳、做廣播體操、散步等,對身體大有好處。飲食一般宜進食高蛋白、高熱量、易消化的食物,少食辛辣刺激及生冷、油膩之物。

2.預防和控制感染。感染是風濕性關節炎病情加重或癥狀惡化的重要因素之一。如齲齒、齒槽溢膿、扁桃體炎、慢性中耳炎等都是重要的感染源,必須及時根治。

3.注意勞逸結合,規律起居。勞逸結合是強身健體的主要措施。臨床上,有些患者的病情雖然基本控制,處于疾病恢復期,但是往往由于勞累而加重或復發,所以要勞逸結合,活動要適度。

4.保持正常的心理狀態。鼓勵家人多陪伴患者,給予情感支持,及時采取言語交談方式進行心理疏導,通過病情分析,讓患者了解其發病原因、疾病發展的后果與危害性,協助其樹立戰勝疾病的信心。

5.避免風寒濕邪侵襲。要防止受寒、淋雨和受潮,關節處要注意保暖,不穿濕衣、濕鞋、濕襪等。洗臉洗手宜用溫水。晚上泡腳,熱水以能浸至踝關節以上為好,時間在一刻鐘左右,這樣可促進下肢血液循環。出汗較多的情況下,須用毛巾擦干,衣服、被褥如被汗濕者,應及時更換,避免因受涼而受潮。

6.康復指導。保持關節的功能位,病情活動期須臥床休息,病情穩定期可適當參加一些力所能及的工作,并在醫護人員指導下做康復運動,活動量應逐漸地增加,避免突然劇烈活動。

C 類風濕關節炎的預防和治療

類風濕關節炎的臨床表現為對稱性、持續性關節腫脹和疼痛,常伴有晨僵。受累關節以近端指、掌指、腕、肘和足趾等關節最為多見;同時,頸椎、顳頜關節、胸鎖和肩鎖關節也可受累。中、晚期的患者可出現手指的“天鵝頸”及“紐扣花”樣畸形,關節強直和掌指關節半脫位。除關節癥狀外,還可出現皮下結節,稱為類風濕結節。除關節表現外,還可見肺、心、神經系統、骨髓等受累表現。

診斷

①晨僵至少1個小時(≥6周)。②3個或3個以上關節腫(≥6周)。③腕、掌指關節或近端指間關節腫脹(≥6周)。④對稱性關節腫脹(≥6周)。⑤皮下結節。⑥手X線片改變。⑦類風濕因子陽性(滴度>1∶32)。需符合以上4條或4條以上標準方可確診為類風濕關節炎。

治療

類風濕關節炎的治療目的在于控制病情,改善關節功能。應強調早期治療、聯合用藥和個體化治療的原則。治療方法包括一般治療、藥物治療、外科手術和功能鍛煉等。

1.一般治療

關節腫痛明顯者應強調休息及關節制動,在關節腫痛緩解后應注意早期開始關節的功能鍛煉。此外,理療、外用藥等輔助治療可快速緩解關節癥狀。

2.藥物治療

非甾體類抗炎藥:如扶他林、芬必得等,能緩解疼痛,但不能控制病情。

抗風濕藥:如甲氨蝶呤、柳氮磺吡啶、羥氯喹、來氟米特、環孢素、金諾芬等,需長期服用,同時注意監測肝腎功能。

糖皮質激素:急性期使用,需在醫師指導下應用。

人重組TNF受體融合蛋白:目前國內有恩利及益塞普兩種,療效確切,但價格較貴。

植物藥:已有多種用于類風濕關節炎的植物藥,如雷公藤、白芍總苷、青藤堿等,療效肯定,但起效較慢。

3.外科手術

在類風濕關節炎早期,如果藥物控制不好,可以考慮關節鏡下手術切除關節內滑膜,去除致病因素。手術創傷小,恢復快,從而可以保護關節軟骨避免被進一步侵蝕。

對于疾病晚期、關節軟骨完全被侵蝕掉、關節間隙狹窄的功能嚴重受限的患者,可以考慮行人工關節置換手術,可緩解疼痛、改善關節功能。

4.功能鍛煉

功能鍛煉是類風濕關節炎患者關節功能得以恢復及維持的重要方法。在關節腫痛明顯的急性期,應適當限制關節活動。但如果腫痛改善,應在不增加患者痛苦的前提下進行功能活動。推薦運動:①手指關節病變的患者,可進行手指的抓、捏、握等練習,如把玩核桃、織毛衣等;②大關節病變的患者,應選擇不太劇烈的運動,如散步、游泳、打太極拳等。

日常防護

類風濕關節炎患者往往會長期受到疾病的困擾,這對生活和工作影響較大,因此,日常防護顯得尤為重要。

1.心理因素:健康的心理狀態有助于疾病康復,所以患者要有戰勝疾病的決心。

2.飲食:攝入高維生素、優質蛋白和清淡的飲食,避免過多進食肥膩食物及過酸過咸的食物,積極補鈣。

3.起居:保持充足睡眠和休息。房間盡量通風、向陽,切忌在水泥地板及通風口處睡臥。在日常勞作中,患者每小時應至少休息十分鐘。

4.戒煙限酒:吸煙會加重類風濕關節炎病情,疼痛明顯時可適當飲用白酒或葡萄酒。但如果在服用消炎止痛藥、甲氨蝶呤等藥物,應避免飲酒。

5.規律復診:平素對服藥、飲食禁忌及功能鍛煉存在疑問時應多向醫生咨詢,嚴格遵醫囑服藥及隨訪復查,病情變化應隨時復診。

預后

起病較緩,受累關節較少,病情較輕,病期較短(多在1年之內),體質較好,能夠早期就診和堅持治療的患者,經過治療,堅持關節功能鍛煉,則可治愈而不留關節功能障礙,預后較好。多數病史長、未經正規治療者預后較差,可出現手指變形、腫脹、疼痛等,后期也可侵犯髖、膝等大關節。有以下表現者預后不佳:①具典型病變(對稱性多關節炎,伴有皮下結節和類風濕因子的高滴度)者;②病情持續活動1年以上者;③30歲以下的發病者;④具有關節外類風濕性病變表現者。

D 中醫辨證施治

風濕性關節炎的中醫治療中醫將風濕性關節炎歸入“痹癥”,并根據患者不同的癥狀辨證分型來治療風濕性關節炎。

1.風勝行痹:關節酸痛,游走不定,屈伸不利,或有惡風寒發熱,苔薄,脈浮。治宜祛風通絡,散寒除濕。

處方:防風9克,當歸9克,赤芍12克,秦艽9克,葛根9克,羌活9克,桂枝9克,甘草3克。

2.寒勝痛痹:關節疼痛較劇,痛有定處,關節屈伸不利,痛處皮膚不紅、不熱,得熱則舒,遇寒加劇,舌苔白,脈弦緊。治宜溫經散寒,祛風除濕。

處方:桂枝9克,當歸9克,白芍12克,白術9克,羌活9克,獨活9克,威靈仙9克,防己9克,甘草5克。

3.濕勝著痹:肌膚麻木,肢體疼痛沉重,痛處固定不移,活動不便,舌苔白膩,脈濡緩。治宜利濕活絡,祛風散寒。

處方:薏苡仁15克,川芎9克,當歸12克,麻黃6克,桂枝9克,蒼術9克,生姜3片,甘草3克。

4.風濕熱痹:關節紅腫疼痛,得冷稍舒,痛不可觸,或發熱惡風,口渴,煩悶不安,苔黃,脈數。治宜清熱利濕,活血祛風。

處方:生石膏30克(先煎),知母9克,甘草3克,粳米15克,桑枝15克,桂枝9克,忍冬藤30克,連翹15克,威靈仙15克,赤芍10克。

以上各方均為每日1劑,水煎服。由于各人體質的差異和疾病狀況的多樣性,因此上述各方還應在醫師的指導下根據具體情況來加減使用。

類風濕關節炎的中醫治療

類風濕關節炎在臨床上一般可分為活動期和緩解期。

1.活動期:活動期主要以風、寒、濕、熱為主,病位在表,本期多屬濕熱痹范疇,臨床表現發熱、關節紅腫熱痛、功能活動受限、舌苔黃燥或黃膩、脈象濡數或滑數,乃風濕與熱相搏,流注關節阻于經絡,氣血運行不暢而致。

熱痹治法,應施以清熱利濕、疏風通絡、活血舒筋止痛法。

當類風濕患者有衛陽不固,痹邪阻絡癥,表現為發熱,惡風,畏寒,汗出,晨僵明顯,周身關節疼痛劇烈,遇冷則痛甚,得熱則可安,舌淡,苔薄,脈浮緊或沉緊時,應予祛寒除濕、和營通絡治法,用防己黃芪湯和防風湯加減:防己、防風各10克,黃芪15克,白術10克,秦艽10克,羌活、獨活各10克,桂枝10克,當歸10克,茯苓10克,甘草5克,生姜2片,大棗5枚。經過階段治療后若療效不佳,則不宜久服,因祛風燥濕之劑耗傷陰液,可使病邪轉入里。

2.緩解期:臨床以正虛為主或正虛邪戀,病位在里,可見患者病情發作與緩解交替出現,病情日益加重,以致虛實互見,寒熱錯雜,辨證用藥較為復雜困難。治療應視正邪虛實情況,靈活應用益肝腎、補氣血、活血化瘀、祛痰通絡之法。

緩解期仍應堅持中藥或中成藥的辨證施治,調整體內的陰陽氣血、清泄余邪,以延長穩定期,減少病情的反復發作。通常選用一種扶正固本之劑加一種祛風濕制劑,如偏于肝腎陰虛者,予益腎合劑或乙癸煎加益腎蠲痹丸或腰痛片或杜仲壯骨丸等;偏于氣血兩虛者,可選用歸芪沖劑或正得康;偏于真陽或腎精不足者,可用養真煎、益腎合劑、左歸丸加風濕靈膠囊;偏于脾虛濕(熱)重者,可用健脾丸、茯苓山藥粥加豨薟草丸;偏于下焦濕熱者,可用三妙湯、知柏地黃丸等;偏于肺衛不固、易反復感冒者,可用玉屏風散;至于關節強直、腫大、畸變者,屬肝腎不足、痰瘀互結,予滋補肝腎之品加蝎蜈膠囊或桃紅四物湯加穿山甲等。