太陽能熱水工程在生態養鱉上的應用

裘一冰,陸若輝

(1.浙江省農業生態與能源辦公室,浙江杭州 310012;2.浙江省農業技術推廣中心,浙江杭州 310020)

文獻著錄格式:裘一冰,陸若輝.太陽能熱水工程在生態養鱉上的應用[J].浙江農業科學,2016,57(3):440-441.

?

太陽能熱水工程在生態養鱉上的應用

裘一冰1,陸若輝2

(1.浙江省農業生態與能源辦公室,浙江杭州 310012;2.浙江省農業技術推廣中心,浙江杭州 310020)

文獻著錄格式:裘一冰,陸若輝.太陽能熱水工程在生態養鱉上的應用[J].浙江農業科學,2016,57(3):440-441.

摘 要:試驗結果表明,采用太陽能集熱系統,能降低溫室養鱉業的能耗和廢物排放量,可減少二氧化碳、二氧化硫、氮氧化合物等廢氣排放,減少煙塵排放,并可在3年內基本收回建設成本。

關鍵詞:太陽能;溫室養鱉;減排

鱉因其豐富的營養價值和藥用價值在市場上廣受青睞,其養殖方式分為外塘養殖和溫室養殖。外塘養殖有養殖密度小、水體要求較深、換水條件較差、水層上下有溫差、水環境受季節影響較大、可控性較差、養殖周期長等缺點,但具備陽光充足、可同時開展魚蝦等多種養殖有利條件;相反,溫室養鱉則能較好地解決外塘養殖存在的問題,具有養殖面積大大縮小、養殖密度較大、水體置換難度小、水溫可控性好、養殖周期短等很多優點,但排放出來的置換水化學需氧量較高,對水環境存在污染風險,關鍵是溫室、水體恒溫控制,需要消耗大量的能量,如果通過傳統的鍋爐燃煤對溫室和水進行加熱,不僅需要消耗大量的煤,而且鍋爐燃燒所產生的廢氣也是對空氣的一大污染源。浙江是養鱉業較為發達的省份之一,在“五水共治”“霧霾治理”的大環境下,要使溫室養鱉業持續發展,節能減排是一個必然選擇,太陽能作為綠色能源,如何最大限度的應用到溫室養鱉中,作者進行了相關研究。

1 材料與方法

1.1材料

試驗在桐廬縣一養殖場進行,總面積約為6萬m2,總養殖量為200萬只鱉。養殖場位于29°8′N,119°65′E。所在區域年曝輻量:水平面5 GJ· m-2,31°傾角表面5.7 GJ·m-2;年平均日照時數5.7 h(當量日照時數);年平均氣溫15.8℃;年晴好天氣約200 d,一般天氣約為100 d,連續陰雨天氣約65 d。該養殖場建筑層1層,建筑總面積2.6萬m2,建筑屋頂為平頂現澆屋頂,適合安裝太陽能集熱系統。養殖場有31個溫室。

按井水溫度15℃,供水溫度35℃,保溫水箱容量160 t,日耗溫水量0.1萬t,升溫需熱能13.44 GJ,真空集熱管產熱能力5.88 MJ·m-2計算,在0.45萬m2的屋頂建0.16萬m2的太陽能集熱工程。采集太陽能并將之轉化,一部分用于養殖場日常用電,一部分用于加熱養殖塘水溫,保障1.8萬m2的溫室,60萬只鱉的養殖溫水。

1.2方法

采用鍋爐和太陽能集熱工程相結合的能量提供方式,鍋爐產生的熱蒸汽泵入溫室,使室內空氣溫度升高至最佳養殖溫度(33℃左右);養殖所需的溫水(30~32℃)則由太陽能集熱工程來提供,通過換水、換熱保持養殖池內水的清潔度與水溫。

2 結果與分析

2.1能源消耗

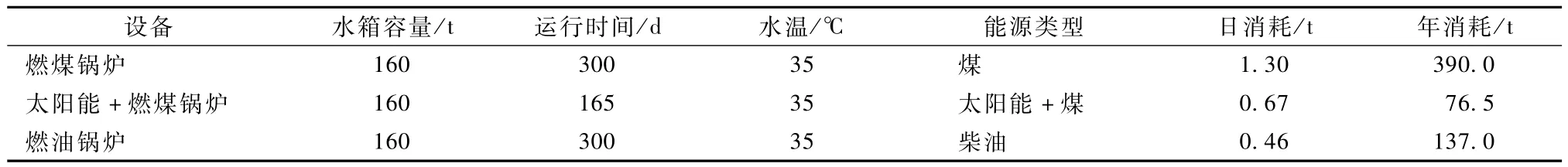

增加太陽能集熱工程后,以太陽能+燃煤鍋爐聯合供熱,與單純燃煤供熱相比,年減少燃煤消耗量313.5 t,降幅為80.4%(表1)。以燃煤800元·t-1計算,可節省能源費用25萬元,而太陽能集熱系統投資額為82萬元,3年可收回成本。

未裝太陽能集熱系統之前,全場配3臺4 t蒸汽鍋爐,全年運行約300 d,年耗煤量2 000 t。建設太陽能熱水系統后,遇連續陰雨天仍需要鍋爐蒸汽加熱,加之冬季太陽能集熱系統配置不足的原因,需要用蒸汽來補充,所以也要消耗一定的煤。

表1 增加太陽能集熱工程后對能耗的影響

2.2廢棄物排放量

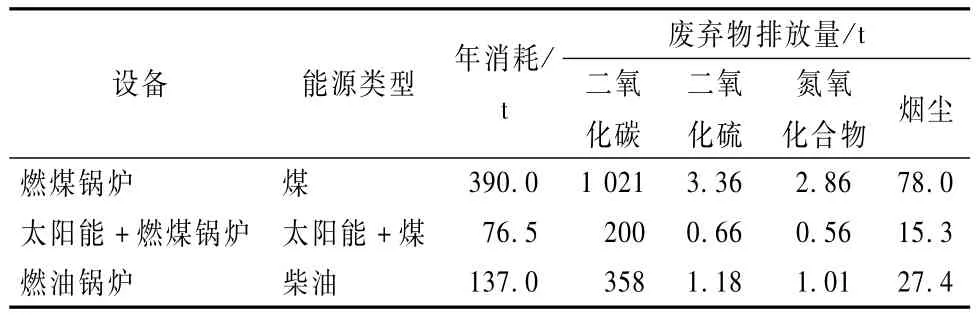

表2表明,使用太陽能和燃煤鍋爐結合的耗能最少,與傳統只使用燃煤鍋爐比每年節省煤313.5 t,減少排放二氧化碳821 t,二氧化硫2.7 t,氮氧化合物2.3 t,煙塵62.7 t,廢氣313.5萬m3。

表2 增加太陽能集熱工程后對廢棄物排放量的影響

3 小結與討論

使用太陽能集熱系統能降低溫室養鱉業的能耗和廢物排放量,是現代生態循環農業發展的必然,桐廬縣養殖場改建的應用效果說明太陽能集熱增溫可減少燃煤消耗,減少排放二氧化碳、二氧化硫、氮氧化合物、煙塵和廢氣,能夠帶來巨大的經濟效益、環境效益和社會效益。建設太陽能集熱工程的一次性投資相對較大,如使用3年可收回成本。

參考文獻:

[1]王鳴,馬晶晶,邵慶均.中華鱉外塘養殖技術[J].水利漁業,2007(1):24-26.

[2]沈雪達,張勤國,宋偉偉.我國中華鱉產業現狀與發展對策[J].甘肅農業,2006(1):48-52.

[3]嚴國平.溫室甲魚的無公害養殖和高效養殖技術研究[J].水產養殖,2013(2):32-34.

[4]王仲淼,呂旭東.太陽能熱水工程在甲魚養殖生產中的應用[J].能源工程,2004(4):27-28.

(責任編輯:張才德)

作者簡介:裘一冰(1987—),男,浙江紹興人,助理工程師,從事太陽能等研究工作,E-mai1:qiuyibing123@163.com。

收稿日期:2015-10-15

中圖分類號:S214.2;S947.1

文獻標志碼:B

文章編號:0528-9017(2016)03-0440-01

DOI:10.16178/j.issn.0528-9017.20160347