我是公主我最大?

陶短房

外界并不知道,許多既想證明自己不是“衙內(nèi)”,又沒(méi)有勇氣自己另辟蹊徑的富家女,往往有很大的“自證壓力”。

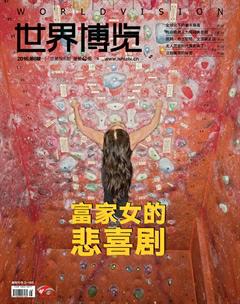

今年的3月7日,法國(guó)《費(fèi)加羅報(bào)》、美國(guó)《紐約客》等幾家有影響的國(guó)際傳媒不約而同報(bào)道了溫哥華網(wǎng)絡(luò)真人秀《公主我最大》(Ultra Rich Asian Girls)里幾名旅加中國(guó)“富家女”中的爭(zhēng)議性表演。

在這檔真人秀中,幾名中國(guó)“富家女”開(kāi)著名車(chē)出入大溫哥華各賭場(chǎng),賭場(chǎng)經(jīng)理對(duì)她們十分熟悉,更以中文相招呼;她們環(huán)球購(gòu)物,并將“獵獲”的名牌服飾大方炫耀,更聲稱(chēng)“我們穿的衣服就是一種沉默的宣言”;她們宣稱(chēng)牛肉非神戶(hù)不吃,紅酒非拉圖不喝,一位“富家女”更聲稱(chēng)“只用吸管喝紅酒”、“否則會(huì)弄臟牙齒的”,引發(fā)一片嘩然。

新聞在網(wǎng)絡(luò)上傳出后立即引發(fā)轟動(dòng)和爭(zhēng)議,一些中外評(píng)論家和名人公開(kāi)表示“不喜歡中國(guó)富家女的做派”,不少網(wǎng)友也坦言“受不了”,但認(rèn)為這是“真性情”無(wú)足厚非、甚至覺(jué)得別人的指責(zé)是“大驚小怪”甚至“仇富”者也大有人在。

其實(shí)“公主我最大”并不是3月才第一次被炒,這已是“第二季”,而它的“第一季”早在去年5、6月就躍躍欲試了。

當(dāng)時(shí)這部赤裸裸以“華裔二代女炫富”為主題的電視真人秀“突如一夜春風(fēng)來(lái)”,同時(shí)在加拿大西部多個(gè)中文網(wǎng)站上隔三差五發(fā)送視頻片段鏈接,以推銷(xiāo)這部“炫富秀”,在片段中,上鏡的華裔炫富女炫耀自己擁有美國(guó)運(yùn)通黑卡、愛(ài)馬仕、迪奧、Lanvin、香奈兒、Lambos和法拉利,并稱(chēng)這些對(duì)自己不過(guò)“家常便飯、小菜一碟”,和此次一樣,幾乎立即引發(fā)眾多點(diǎn)擊和熱烈關(guān)注,有人直斥這簡(jiǎn)直是“貪官子女我最大”,也有人懷疑“這是不是真的”。

聚光燈下的遮羞布

去年6月3日,加拿大當(dāng)?shù)孛襟w《溫哥華太陽(yáng)報(bào)》成為首家直接談及“公主我最大”的非網(wǎng)絡(luò)媒體,并首次披露了“公主我最大”的制作團(tuán)隊(duì)——這家自稱(chēng)HBICtv的制作團(tuán)體實(shí)際上只是一個(gè)所謂“平臺(tái)”,其核心則是曾在CTV和加拿大城市電視臺(tái)(City TV)工作過(guò)的華裔電視人李冠揚(yáng)(Kevin K. Li)和德斯蒙.陳(Desmond Chen),當(dāng)時(shí)李冠揚(yáng)宣稱(chēng)“6月29日有償發(fā)布第一季”,并聲稱(chēng)“我們是成功者”。

10月10日,李冠揚(yáng)出現(xiàn)在加拿大最大私營(yíng)電視臺(tái)CTV上,宣稱(chēng)視頻點(diǎn)擊率“超過(guò)300萬(wàn)”,并稱(chēng)“公主我最大”是在制作一個(gè)“成功的勵(lì)志故事”;4天后,溫哥華太陽(yáng)報(bào)系的中文網(wǎng)站taiyangbao.ca再度對(duì)李冠揚(yáng)作了專(zhuān)訪(fǎng),后者聲稱(chēng)幾個(gè)月內(nèi)“公主我最大”已吸引33萬(wàn)多點(diǎn)擊,并揚(yáng)言自己之所以制作這樣的節(jié)目,是因?yàn)槿A裔女炫富代表“過(guò)去沒(méi)有、但真實(shí)存在于今日的人文現(xiàn)象,可以在娛樂(lè)觀(guān)眾之余提供討論價(jià)值”。但他也承認(rèn)視頻收到許多負(fù)面評(píng)價(jià)。

然而質(zhì)疑聲此時(shí)已經(jīng)非常響亮:CTV10月10日節(jié)目中,主持人直言不諱地指出,這種“讓大家欣賞富家女揮霍其父母金錢(qián)并以此為炫耀”的節(jié)目盡管可以體現(xiàn)所謂“中國(guó)的近期經(jīng)濟(jì)奇跡”,可以說(shuō)是“該國(guó)近期歷史的產(chǎn)物”,但“確實(shí)是值得商榷的節(jié)目”,且坦白指出,已有許多當(dāng)?shù)厝A人稱(chēng)節(jié)目是虛構(gòu)的,所謂“華裔富家女很多是專(zhuān)業(yè)或業(yè)余演員”,對(duì)此李冠揚(yáng)承認(rèn)“這只是個(gè)真人秀,是個(gè)娛樂(lè)節(jié)目,‘肯定會(huì)出現(xiàn)一些,甚至大量的虛構(gòu)情節(jié)”。

應(yīng)該說(shuō),李冠揚(yáng)等人非常善于炒作:真正看過(guò)其完整真人秀節(jié)目者其實(shí)并不多,大部分議論者看到的,都是他們到處散發(fā)的“片花”,而他們的三次“輿論轟炸”也都經(jīng)過(guò)精心選擇(去年6月節(jié)目推出,去年10月首次在網(wǎng)絡(luò)兜售完整版,今年3月兜售第二季且試圖打入中國(guó)大陸市場(chǎng)),且每次都用“大量網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)擊”、“受?chē)?guó)際傳媒高度重視”說(shuō)事。

但實(shí)際上“公主我最大”并不那么成功:6月3日李冠揚(yáng)等宣稱(chēng)將在6月29日有償發(fā)布第一季,但實(shí)際上直到10月26日第一季才在網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn),并照例引來(lái)一片非議,在YouTube上有人留言稱(chēng)“這并不新鮮”、“當(dāng)年‘97大限后那些被香港投資移民父母扔在溫哥華的富二代飆車(chē)炫富,也曾做過(guò)類(lèi)似節(jié)目”、“不足為訓(xùn)”。還有人指出,“公主我最大”幾個(gè)月來(lái)都未能吸引傳統(tǒng)電視臺(tái)播放(對(duì)此李冠揚(yáng)解釋為“傳統(tǒng)電視臺(tái)已經(jīng)是過(guò)去時(shí)”),點(diǎn)擊率水分很大,且有故意炒作和“造點(diǎn)擊率”之嫌。

盡管李冠揚(yáng)等不斷渲染“節(jié)目受重視”,但自10月中旬后至今不論當(dāng)?shù)赜⑽幕蛑形拿襟w都對(duì)這部實(shí)際上并未“落地”視頻甚為冷落,在一連串節(jié)假日集中的年底,即便當(dāng)?shù)刂形木W(wǎng)絡(luò)平臺(tái),也并沒(méi)有多少人在談?wù)摗肮魑易畲蟆保纭皌aiyangbao.ca”訪(fǎng)談中所提及的,它“并非本地華裔的主流常態(tài)”。

此次第二季再度被炒作,“平臺(tái)”仍舊是名不正言不順的HBICtv,也依舊一副“農(nóng)村包圍城市”的做派,“公主我最大”在溫哥華市中心錄現(xiàn)場(chǎng)秀時(shí),我們一家四口正好驅(qū)車(chē)路過(guò),大兒子驚呼“見(jiàn)鬼”,而秀場(chǎng)周?chē)怖淅淝迩澹](méi)有當(dāng)?shù)芈短炫臄z類(lèi)似熱門(mén)節(jié)目的熱鬧,前幾日和本地華裔媒體人閑聊,大家一致認(rèn)為,“公主我最大”的主攻市場(chǎng)已不在加拿大,所以其“平臺(tái)”顯然也并不在意當(dāng)?shù)孛襟w和公眾對(duì)他們的冷落。

很顯然,倘拿“公主我最大”里的“華裔富家女”當(dāng)作旅加華裔富家女的典型或標(biāo)簽,是會(huì)“吃藥”的,這只是一檔并不高明的“網(wǎng)絡(luò)文學(xué)創(chuàng)作”,即便“創(chuàng)作平臺(tái)”本身也并不諱言其中的“虛構(gòu)性”,而且已有朋友認(rèn)出第一、二季的幾位“富家女”,其實(shí)是當(dāng)?shù)匦銏?chǎng)常客,“不能說(shuō)窮但絕不很富”。

富家女的千百面

其實(shí)旅加華裔富家女并非“一種面孔”,而是有“千百面”。

“小闊佬”式喜歡炫富和另類(lèi)生活的富家女的確是有的,且“事跡”遠(yuǎn)比“公主我最大”嚇人——不光玩錢(qián),而且玩命。

2011年8月31日午夜,靠近美加邊界的99號(hào)高速公路素里-白石段,13輛高檔跑車(chē)以180-200公里的時(shí)速疾馳,由于99號(hào)高速公路是運(yùn)輸命脈,當(dāng)時(shí)公路上車(chē)輛很多,許多人被嚇得心驚肉跳。

這13輛車(chē)最后被皇家騎警攔截,結(jié)果發(fā)現(xiàn)車(chē)上司機(jī)、乘客均為華裔富二代,其中便有朱丹娜(音)等華裔富家女。他們私下組成了一個(gè)所謂“豪車(chē)”俱樂(lè)部,經(jīng)常進(jìn)行這種高度危險(xiǎn)的午夜飆車(chē),時(shí)速有時(shí)甚至超過(guò)200公里,距離則在100公里左右,此次他們是從列治文市中心的蘭思登商場(chǎng)停車(chē)場(chǎng)出發(fā),過(guò)菲沙河后沿著99號(hào)公路一路狂飆,既定的目的地則是美加邊界的和平公園,途中不僅經(jīng)過(guò)許多車(chē)流密集路段,還要穿越3個(gè)城市的居民區(qū)——事實(shí)上對(duì)于包括華裔富家女在內(nèi)的華裔富二代飆車(chē)噪音,這條被俗稱(chēng)“飆車(chē)走廊”路段沿線(xiàn)居民早已怨聲載道。

筆者就住在白石鎮(zhèn)附近,當(dāng)?shù)匾晃焕先嗽嬖V我,“華裔小闊佬”飆車(chē)擾民,高峰有兩波,第一波是1997年前后,主力是香港“富二代”,第二波則是2010年以后,主力是大陸“富二代”,“不過(guò)香港‘富家女通常當(dāng)乘客的多,一般一輛跑車(chē)或大馬力摩托后坐一個(gè),而大陸‘富家女多是自己當(dāng)司機(jī)飆車(chē),還有副駕反倒坐個(gè)男生的”。

這類(lèi)張揚(yáng)的“富家女”往往誕生在所謂“太空人家庭”,即父母不在或很少在當(dāng)?shù)厣睿汀肮魑易畲蟆彼吡λ茉斓男蜗笥兴畹氖牵幢氵@類(lèi)華裔富家女,平常在公共場(chǎng)合出現(xiàn)也并不顯得十分特別,她們也秀名牌服飾、汽車(chē),但并不“過(guò)分”,如果是人多的場(chǎng)合,旁人未必能辨別出幾個(gè)女生中哪位是富家女,哪位不是。照一位知情者的話(huà)稱(chēng),“她們只在自己‘圈子里顯擺”。

所謂“圈子”,就是富二代(最多加上一些他們認(rèn)為可靠的“外圍”)組成的小團(tuán)體,他們的結(jié)識(shí)或因?yàn)槭峭瑢W(xué)(比如都出自某間私立中學(xué)或?qū)I蠈W(xué)院),或因?yàn)樵谀撤矫娴墓餐瑦?ài)好(如前面提到的飆車(chē)俱樂(lè)部),“圈子”里的人“家底”接近,志趣相投,在富家女們看來(lái),這樣的交際方式“誰(shuí)也不會(huì)占別人便宜”,而且“圈子里拔份才有意義”、“和普通人炫耀沒(méi)有成就感”。

富家女熱衷圈子交際的另一大原因,則是安全考量。一方面,加拿大近年來(lái)加大查稅力度,圈外炫富容易遭致“財(cái)富縮水”,且一些富家女財(cái)富來(lái)源“有問(wèn)題”,也擔(dān)心被“人肉搜索”;另一方面,富二代尤其富家女一直是加拿大華裔黑幫最喜歡覬覦的對(duì)象,前些年曝出多起針對(duì)“炫富女”的綁票案,這也迫使富家女們不得不小心一點(diǎn)。

更多的富家女并不熱衷炫富,甚至有些人直言不諱地表示“沒(méi)檔次的才這樣做”。

這類(lèi)富家女往往在加拿大本地長(zhǎng)大,許多都就讀在學(xué)校排名榜上穩(wěn)居前列的“女私校”(加拿大菲莎研究所近年來(lái)所編制的卑詩(shī)省中小學(xué)排名,穩(wěn)居第一、第二名的一直是兩所私立女校),并按部就班地進(jìn)入美加知名大學(xué)讀書(shū)、畢業(yè),這種被戲稱(chēng)為“大溫標(biāo)準(zhǔn)華裔富家女模板”的塑造方式,讓大多數(shù)華裔富家女一方面具備較高的學(xué)習(xí)能力、素質(zhì)和修養(yǎng),另一方面則并不熱衷于所謂“過(guò)度社交”——即沒(méi)有直接好處的社交。

不熱衷“過(guò)度社交”,也意味著十分熱衷于“適當(dāng)社交”,即加拿大主流社會(huì)十分推崇的社會(huì)公益活動(dòng)、各種學(xué)校社團(tuán),以及“青年領(lǐng)袖訓(xùn)練營(yíng)”、“政黨后援會(huì)”之類(lèi),因?yàn)楸泵郎鐣?huì)在某種程度上同樣是“關(guān)系的社會(huì)”,只是構(gòu)成“關(guān)系”的要素不同,積極參加這類(lèi)活動(dòng)有利于積累“必須關(guān)系”和人脈,對(duì)日后的發(fā)展有利。日前被曝光的某些“華裔貪官女”經(jīng)常出沒(méi)于當(dāng)?shù)刂髁髡渭业母?jìng)選造勢(shì)活動(dòng),引發(fā)國(guó)內(nèi)輿論、公眾側(cè)目,其實(shí)這并沒(méi)有什么好奇怪的,很多華裔富家女都走著同樣的道路——只是這位被“聚焦”者不巧“爹被認(rèn)為有問(wèn)題”而已。

她們的心不輕松

有一位同事曾近距離接觸過(guò)某個(gè)“富二代”圈子,得出了“她們的心并不輕松”的感慨。

照這位同事的印象,幾乎每位“華裔富家女”的背后,都站著一位嚴(yán)苛的父親或母親。后者對(duì)富家女給予周到的呵護(hù)和豐富的物資滿(mǎn)足,代價(jià)卻是對(duì)其生活軌跡的“無(wú)限干預(yù)權(quán)”,不少富家女在家里要做“乖乖女”,在父母視線(xiàn)范圍內(nèi)則必須處處循規(guī)蹈矩,而她們?cè)诰拍昙?jí)以下,課余時(shí)間幾乎都被父母安排的各種興趣班塞滿(mǎn)。

筆者認(rèn)識(shí)一位“小富家女”,才上五年級(jí),聰明伶俐,有不錯(cuò)的藝術(shù)天分,鋼琴還拿過(guò)全國(guó)同年齡組的大獎(jiǎng),卻已經(jīng)在同一位鋼琴老師(即我兒子的老師)處“三進(jìn)三出”,我曾和這位女孩聊過(guò),她直言“鋼琴、繪畫(huà)、芭蕾都這樣過(guò)”、“受夠媽媽的強(qiáng)制了,她要我學(xué)我偏不學(xué),不要我學(xué)又有點(diǎn)想學(xué)”。我妻子曾和這女孩的媽媽聊過(guò),想勸她“別逼孩子太狠”,她媽媽連說(shuō)“有道理”,但不久后一次鋼琴匯報(bào)演出,女孩因過(guò)度緊張出了兩個(gè)大錯(cuò),她媽媽居然當(dāng)眾大聲叱罵,一周后便聽(tīng)說(shuō)女孩第四次退學(xué)了。

一位接受過(guò)筆者同事采訪(fǎng)的富家女,白天是一個(gè)看上去“陽(yáng)光燦爛”的成功“乖女孩”,晚上卻熱衷于混跡“富二代圈子”,照她的話(huà)說(shuō),就是“白天為爸媽活,晚上為自己放松”,她考上大學(xué)后就穿了鼻環(huán)、唇環(huán),自嘲“其實(shí)挺難看的”,但“這都是以前爸媽不允許的,所以一‘解放就特意穿來(lái)試試看”。

許多富家女個(gè)性很強(qiáng),希望走自己的路,但她們也承認(rèn),沒(méi)有父母的錢(qián)自己會(huì)“很難”,忍受某些“家長(zhǎng)安排”,是“不得不付出的交換代價(jià)”,而父母的殷殷期待,有時(shí)候?qū)λ齻兌砸彩恰安豢沙惺苤亍薄?/p>

當(dāng)然,也有些富家女采取了比較積極的“反抗”,即努力靠自己走一條新路。日前參加某省旅加僑團(tuán)舉辦的表彰會(huì),獲獎(jiǎng)的兩位恰都是富家女,其中一位父母都是富商,一心指望女兒學(xué)商科,女承父業(yè),女兒卻花了9年時(shí)間讓自己變成了一名掛牌牙醫(yī)(在北美牙醫(yī)需要很長(zhǎng)時(shí)間才能學(xué)成,但學(xué)成后社會(huì)地位很高),她對(duì)我說(shuō)“9年來(lái)爸媽一直嘮叨,不過(guò)學(xué)費(fèi)都是自己掙的他們也就不好多說(shuō)啥”,席間女孩父母也在場(chǎng),父親還發(fā)表了感想,說(shuō)“其實(shí)女兒有這樣出席和志氣我們還是很高興的”、“當(dāng)初只是怕她撐不下來(lái)”;另一位富家女則說(shuō)服父母,走上了體育之路,還拿了省游泳比賽的冠軍,表彰會(huì)是在一個(gè)大型中餐館舉行的,當(dāng)時(shí)隔壁正舉行另一個(gè)社團(tuán)活動(dòng),該活動(dòng)的受邀嘉賓、某省議員兼廳長(zhǎng)一眼認(rèn)出獲獎(jiǎng)?wù)撸匾馀苓^(guò)來(lái)祝賀,目睹這意外一幕的孩子父親連說(shuō)“看來(lái)我要檢討自己了”。

富家女的個(gè)人生活也有許多鮮為人知的煩惱。曾有一位很熟悉的富家女對(duì)我感慨“不敢談戀愛(ài)”,因?yàn)椤安恢廊思业降资窍矚g人還是喜歡錢(qián)”。后來(lái)這位富家女“姐弟戀”了一位很有學(xué)霸氣質(zhì)的學(xué)弟,卻一直不敢告訴對(duì)方自己的“家底”,說(shuō)“怕把人家嚇跑了”——但后來(lái)得知,那位“完全沒(méi)有思想準(zhǔn)備”的學(xué)霸學(xué)弟,后來(lái)還是被“嚇跑”了。

許多既想證明自己不是“衙內(nèi)”,又沒(méi)有勇氣自己另辟蹊徑的富家女,往往有很大的“自證壓力”,筆者在加西結(jié)識(shí)的多位財(cái)富管理公司高管都坦言,他們的許多客戶(hù)都是這類(lèi)想通過(guò)資本運(yùn)作證明自己的富家女,甚至還有不少富家女直接“下海”,做起了財(cái)富管理公司投資顧問(wèn),或“天使基金”的代理人。最近一段時(shí)間,財(cái)富管理公司在北美勢(shì)頭特別猛,富家女不論作為客戶(hù)還是經(jīng)營(yíng)參與者,都表現(xiàn)得很活躍。不過(guò)一位筆者的老朋友、資深財(cái)富管理公司高管對(duì)此直言“風(fēng)險(xiǎn)不小”,因?yàn)椤爱吘估碡?cái)是一潭深水,越急越容易嗆著”。