經翼外肌解剖復位與翼外肌游離復位治療髁狀突骨折的成功率比較

于華龍 陳志宇 韓艷紅 趙淑新 程立軍

【摘要】 目的 研究經翼外肌解剖復位與翼外肌游離復位治療髁狀突骨折的成功率。方法 60例髁狀突骨折患者, 隨機分為觀察組與對照組, 每組30例。觀察組行翼外肌解剖復位術, 對照組行翼外肌游離復位術。比較兩組手術成功率和并發癥發生率。結果 觀察組手術成功率為93.33%高于對照組的73.33%, 差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組術后并發癥發生率為26.67%低于對照組的43.33%, 差異無統計學意義(P>0.05)。結論 經翼外肌解剖復位術較游離復位術治療髁狀突骨折效果更為顯著, 咀嚼功能和局部結構形態可獲得良好恢復, 且術后并發癥相對較少, 經翼外肌游離復位術則可能適用于較高位髁狀突骨折患者。

【關鍵詞】 髁狀突骨折;翼外肌;解剖復位;游離復位

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2016.11.044

髁狀突是下頜骨重要的解剖結構, 也是下頜骨最易發生骨折部位之一[1]。髁狀突骨折若不能及時進行有效干預, 可導致面部發育畸形、關節強直等并發癥, 嚴重影響患者生活質量。目前, 手術干預已成為臨床髁狀突骨折主要的治療方法, 本次研究旨在探討解剖復位與游離復位兩種手術方式的效果和術后并發癥發生情況, 以供臨床參考, 現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選擇2013年7月~2015年2月來本院就診的60例髁狀突骨折患者作為研究對象, 隨機分為觀察組與對照組, 每組30例。觀察組中男14例, 女16例;年齡4~67歲, 平均年齡(41.5±22.3)歲;骨折基本情況:單側髁狀突骨折17例, 雙側髁狀突骨折13例。對照組中男15例, 女15例;年齡3~69歲, 平均年齡(40.7±23.1)歲;骨折基本情況:單側髁狀突骨折16例, 雙側髁狀突骨折14例。兩組患者及家屬均了解此次研究內容, 且簽署了知情同意書。兩組患者性別、年齡及骨折一般資料比較, 差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法

1. 2. 1 觀察組 行鼻腔插管靜脈麻醉術, 根據患者骨折線不同部位選擇相應入路方式, 分離下頜角下皮膚, 切開骨膜, 暴露骨折部位, 摘除細小骨折塊, 保留大塊骨折塊并行解剖復位, 固定后設置引流管。

1. 2. 2 對照組 行鼻腔插管靜脈麻醉, 根據患者骨折線部位選擇入路方式, 切開皮膚后進入顳下區, 找到髁狀突, 游離取出, 修復后再次植入, 用微型鈦板、皮質骨螺釘固定, 縫合切口, 設置引流管。

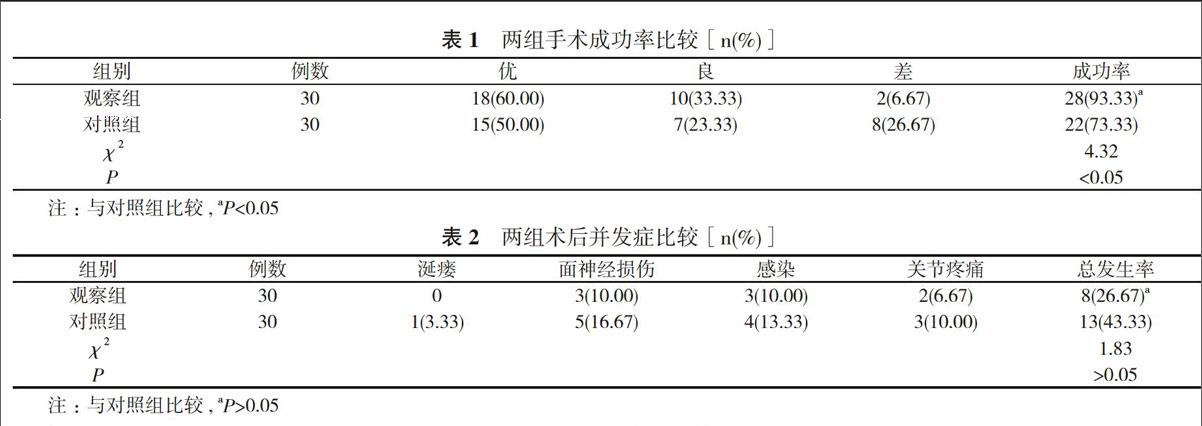

1. 3 觀察指標與療效判定標準 ①比較兩組手術療效。優:張口正常, 無開口偏斜, 無明顯骨質吸收, 髁狀突位置形態正常。良:開口度稍受限、開口有偏斜, 但不影響正常咀嚼功能, 髁狀突位置形態基本正常。差:開口度受限、開口偏斜, 不能正常咀嚼, 髁狀突位置異常, 甚至并發關節強直。成功率=(優+良)/總例數×100%。②比較兩組術后并發癥發生率。

1. 4 統計學方法 采用SPSS16.0統計學軟件對數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

2. 1 兩組手術成功率比較 觀察組成功率顯著高于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2. 2 兩組術后并發癥比較 兩組術后并發癥總發生率比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

3 討論

目前, 臨床尚缺乏髁狀突骨折手術方式的統一標準[2], 多由醫師根據自身經驗自行擬定手術方案, 這不利于手術的規范性操作, 影響手術療效。本研究對比分析了解剖復位和游離復位的手術效果和并發癥, 并介紹研究體會。

本研究顯示, 解剖復位手術成功率顯著高于游離復位術, 差異具有統計學意義(P<0.05)。通過解剖復位, 可使受損關節恢復原來的解剖位置, 避免關節面因長期制動而出現退化。同時, 恢復關節的正常解剖位置才能保障髁突血流供應, 防止骨端缺血壞死, 這有利于術后骨折線的愈合, 恢復正常的咀嚼功能。另外, 由醫師建議[3, 4], 解剖復位后, 為防止纖維粘連, 應在醫師指導下盡早進行功能鍛煉, 也能促進恢復正常形態和咀嚼功能。而游離復位不僅損壞了原有血供, 還改變了附著肌群位置, 使骨折線愈合方式發生改變, 因而術后常有不可逆的髁狀突局部形態異常, 影響咀嚼功能。

術后并發癥直接關系手術療效和成功率。本研究顯示, 面神經損傷、術后感染、關節疼痛及涎瘺是術后常見的并發癥。觀察組術后并發癥發生率低于對照組, 但差異無統計學意義(P>0.05)。金澤高等[5]研究則發現解剖復位術后并發癥發生率顯著低于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05), 這可能因本次研究樣本量少所致。本研究中, 術后面神經損傷發生率與手術入路密切相關, 兩組耳前入路組面神經損傷發生率為13.33%(8/60), 這與以往的文獻報道基本一致[6]。這可能與術中需切開腺體深淺葉組織以擴大手術視野有關, 切開長度越靠近耳垂, 面神經損傷的危險性就越大。術后感染主要原因可能是因切口距骨折線位置較遠, 術中需將下頜升支外側附著的咬肌完全翻起, 這增加了手術創面和暴露時間, 增加感染風險。也有學者指出[7, 8], 術后感染率還可能與穩定性有關。

研究中還發現, 對于高位髁狀突骨折, 解剖復位效果反而不及游離解剖術。李家爽等認為[9], 這可能是因翼外肌將骨折片牽拉至顳下區而發生移位, 采用游離復位更為適宜。

綜上所述, 經翼外肌解剖復位治療髁狀突骨折成功率顯著高于經翼外肌游離復位, 且術后并發癥較少。而經翼外肌游離復位可能適用于高位髁狀突骨折患者。

參考文獻

[1] 焦慧峰, 韓新光. 113例髁狀突骨折不同復位方式療效對比觀察.河南醫學研究, 2014, 23(3):57-59.

[2] 謝素娟, 徐芳.耳屏前切口治療髁狀突骨折48例.中國美容醫學, 2012, 21(8):19-20.

[3] 劉蔚, 陳昶, 李明達, 等.下頜骨髁狀突骨折臨床特征及治療的探討.南昌大學學報(醫學版), 2014, 14(12):52-55.

[4] 曲昌鋒, 郭哲, 陸平, 等.下頜骨髁狀突骨折56例療效分析.大連醫科大學學報, 2012, 34(4):375-377.

[5] 金澤高, 程杰.不同復位方式治療下頜骨髁狀突骨折的臨床效果對比分析.中國當代醫藥, 2014, 17(26):33-35.

[6] 常財旺, 楊樂, 孟志兵, 等.下頜升支合并髁狀突游離精確復位再植治療髁狀突高位粉碎性骨折.口腔醫學, 2013, 33(8): 570-572.

[7] 李毅. 下頜骨髁狀突骨折的臨床研究. 天津醫科大學, 2012.

[8] 陳旭兵.手術復位鈦板內固定治療成人髁狀突骨折27例臨床分析.蚌埠醫學院學報, 2015, 40(1):89-91.

[9] 李家爽, 印奇志, 張宏波, 等.小切口切開復位外固定治療髁狀突骨折的臨床觀察.安徽醫藥, 2012, 16(7):991-992.

[收稿日期:2015-11-26]