英語教師教育專業“四四一”教育實習模式的建構

鄒積會

摘要:教育實習模式的建構應以實踐為導向。英語教師教育專業現有的教育實習模式存在的主要問題是理論與實踐的脫節。基于此,文章擬建構“四四一”教育實習模式,把教育實習看作一門實踐課程,以多樣性、階段式、模塊化融合于英語教師教育課程設置的全程,旨在提升英語教師素質,為英語教師教育專業實踐課程改革提供啟示。

關鍵詞:教師教育;四四一;教育實習

教育實習是綜合性的教育實踐活動,旨在鍛煉師范生的教學能力,提高其職業素養,培養合格的基礎教育師資。許多國外的教師培養機構高度重視教育實習,把教育實習作為教師教育課程標準和教師教育課程設置的關鍵一環,突顯“教師作為實踐者”的理念,力求知識與實踐技能的平衡。我國教師教育改革剛剛起步,原有的教育實習僅僅是將實習作為教學實踐的一個環節,忽視了個體在教育實習中的認知體驗過程,即個體對知識接受的漸進過程和個體從學生角色到教師角色的轉變過程。因此,教師教育改革的指向之一應是建構適合個體認知發展且具有地方特色的教育實習模式。本文基于英語教師教育專業,擬研究和建構一個全新的實習模式,突顯教育實習的融合性、多樣性和全程性,幫助改善教育實習環節化、單一化、孤立化、隨意性、盲目性等問題,為英語教師教育專業實踐課程改革和英語教師的培養提供一條有效的途徑。

一、英語教師教育專業教育實習的現狀

目前,我國高等院校的英語教師教育專業普遍應用的教育實習模式為:最后一學年,為期6~8周,集中實習。在集中實習之前,學生較少體驗和參與中小學英語教育實踐。因此,現有的教育實習模式存在的突出問題是理論與實踐的脫節,忽視教育實習與其他教育內容的交叉性和支撐性,忽視實地體驗和反思的作用。具體而言,英語教師教育專業的教育實習存在的問題主要體現在以下幾個方面:

(一)實習形式與內涵單一

目前,英語教師教育專業的教育實習主要采取教育見習和教育集中實習兩種形式。具體的實習內容局限于教學實習和班主任工作實習。這樣的實習指向忽視學生的知識與情感的融合,忽視對學生教育活動能力、教育思維能力、心理分析能力、與孩子交往能力以及職業認知能力的培養。

(二)實習場景缺乏多樣性

一方面,英語教師教育專業的教育實習主要局限于中小學教學基地,很少嘗試學校機構承辦的夏令營、社會救助機構、特殊教育學校等實習場景,缺乏對教師這一職業活動的多角度認知;另一方面,師范院校與中小學教學基地缺乏諸如校長講壇、名師講壇、科研項目、師資培訓、資源共享等深入而密切的合作,缺乏有效的實習實踐的保障措施。

(三)實習實踐時間過短

目前,英語教師教育專業主要在最后一學年進行為期6~8周的教育實習,實習時間短,實踐機會少。現有的實習時間安排忽視個體的認知過程,割裂了理論學習與實踐體驗的聯系,將學生的學習過程劃分為相對孤立的兩個階段:實習階段與理論學習階段。理論學習階段缺乏實踐體驗的反思研究,實踐階段缺乏理論及時有效的指導。同時,理論與實踐脫節的實習方式也使得學生的教學技能訓練不足,從根本上影響了實習的有效性和英語教師的培養。

(四)實習指導缺乏科學性

目前,英語教師教育專業的教育實習指導教師局限于師范院校指導教師與實習基地教師的組合,以實習基地教師的指導為主,師范院校指導教師相對缺乏中小學英語教學實踐體驗;另一方面,很少有教育學、心理學、社會學專業的教師以及實習基地的其他教育工作者等多種力量的參與,缺乏不同學科知識的融合、不同教學風格的熏陶。

《教師教育課程標準》專家組對我國教師教育課程現狀進行專題調研后也發現,教育實踐課程太過薄弱是各師范院校教師教育課程設置中存在的主要問題之一。因此,專家組在制定新的教師教育課程標準中強化“實踐”的課程取向。由此可見,建構教育實習模式,對教育實習進行課程模塊化設計是當今教師教育改革的導向之一。基于此,英語教師教育專業應建構以實踐為導向的教育實習模式,注重體驗與思考、理論與實踐的雙重結合,突出實習內涵的拓展性、實習場景的多樣性、實習時間的分散性、實習內容的專業性和實習指導的科學性。

二、“四四一”教育實習模式的建構

“四四一”教育實習模式以實踐為導向,認為教育實習是一門實踐課程,應突顯其全程性、與其他教育內容的融合性和形式的多樣性。

(一) “四四一”教育實習模式的內涵

“四四一”教育實習模式將教育實習看作一門實踐課程,貫穿整個英語教師教育課程體系,體現階段式和模塊化。各階段相互銜接,段內設立相應的課程模塊,模塊任務明確且具有延續性。

“四四一”教育實習模式即“四段四模塊一中心”。其中“四段”是指四個階段:感知階段、體驗參與階段、踐行階段、反思研究階段;“四模塊”是指四個模塊:教育調查、教育見習、課堂教學訓練和教育實習;“一中心”是指英語教師職業技能訓練中心。

(二) “四四一”教育實習模式的特征

“四四一”教育實習模式具有全程性、融合性、多樣性、階段式、模塊化等特征。

“四四一”教育實習模式打破集中實習的模式,將教育實習貫穿英語教師教育課程設置的全程。從最初的教育調查感知教師教育,到教育見習體驗教師教育,到課堂教學訓練和教師職業技能中心參與教師教育,到教育實習踐行教師教育,乃至反思研究教師教育,該教育實習模式以多樣性、階段式、模塊化貫穿全程。各階段、各模塊相互銜接,互為支撐,構成緊密聯系的網絡體系,實現教育實習這門實踐課程與英語教師教育其他課程的融合,實現大學教育與中學教育的融合,實現技能學習和情感學習的融合。總而言之,“四四一”教育實習模式是體驗、感悟與思考的過程,學生在實踐體驗中感悟教育的真諦和教育者的責任,在實踐體驗中完善教學技能、反思研究教育問題。同時,該模式也是促進學生知、情、意、行共同發展的過程,從真正意義上提高學生的能力與素養。

(三) “四四一”教育實習模式的具體建構

“四四一”教育實習模式的時間跨度為四個學年,以多種形式并存,實現與英語教師教育課程的融合。

感知階段。感知階段要求英語師范生在學習階段之初進行至少一次的教育調查,撰寫調查報告,交流調查結果,分享調查感受,以了解中小學英語教學現狀,了解英語教師職業需求,獲取感性認識,進行反思研究。該階段具體實施于第一學年第一學期。

體驗參與階段。該階段包括教育見習和課堂教學訓練兩個模塊。教育見習主要采用“走出去,請進來”的形式。一方面,帶領學生參觀中小學校園,感受中小學校園文化,觀摩中小學英語教學,訪談中小學師生,也可帶領學生參與中小學主辦的英語夏令營,參觀特殊教育學校,參與中小學英語角、中小學英語短劇大賽、中小學英語課改研討等活動;另一方面,邀請中小學名師來校講座,與英語師范生交流座談,也可嘗試在大學校園內組織“大手拉小手”、教育經典影視欣賞等活動。教育見習分散于第一到第三學年的每個學期。教育見習依據不同形式設置不同的任務,引導英語師范生進行反思研究。課堂教學訓練包括第一課堂訓練和第二課堂訓練。第一課堂訓練采取“1+1”的模式,即“1個教學模塊+1次實踐教學”。實踐教學以微格訓練和模擬訓練為主,輔以中小學教師參與課堂教學。指導學生模擬真實的授課情景進行針對性練習,同時培養學生對信息的敏感度,關注教育最新動態和教學方法的變革,引導學生在模擬訓練中變換教學方法,并進行反思研究。第二課堂訓練采取“英語教師職業技能訓練中心”的形式。職業技能訓練中心以單項技能訓練為主,從不同的層次訓練“學生到教師角色轉換”所具備的技能。語音正音部和口語部旨在提高學生自身的素質;英文歌曲部和書畫部旨在提高學生的教學輔助技能;中小學語法教學基礎部和強化部旨在訓練學生的教學技能。第二課堂訓練為學生參加高師技能大賽,參與創新創業項目搭建平臺,同時深化學生的反思研究。課堂教學訓練貫穿第一學年到第三學年的每個學期。

踐行階段。該階段要求學生以準教師的身份參加中小學英語教學的實習實踐活動。在實習期間,學生要完成聽課、備課、上課、班級管理、教研活動等一系列與英語教學有關的任務,在真實的教學情境中提升自身的教學水平和職業素養,進行反思研究。該階段可嘗試把一些有利于培養實習生的教育思維能力、心理分析能力、職業認知能力的活動作為實習實踐的一部分,并嘗試教育學、心理學教師等多種力量聯合指導的形式。該階段具體實施于第四學年的第一學期。

反思研究階段。該階段貫穿于英語教師教育課程設置的全程,體現與四個模塊交叉融合的“1+1”模式,即“一個模塊+一次反思研究”。教育調查、教育見習和課堂教學訓練三個模塊中的每個模塊均可結合反思研究,引導學生進行創新創業訓練,參與基礎教育教學改革研究。教育實習模塊與反思研究結合的顯性體現即畢業論文的設計。畢業論文設計的過程即是反思研究的過程,引導學生進行反思研究旨在培養學生進行教育研究的意識和能力。在實踐中研究教育,在研究中踐行教育,達到思與行的統一。

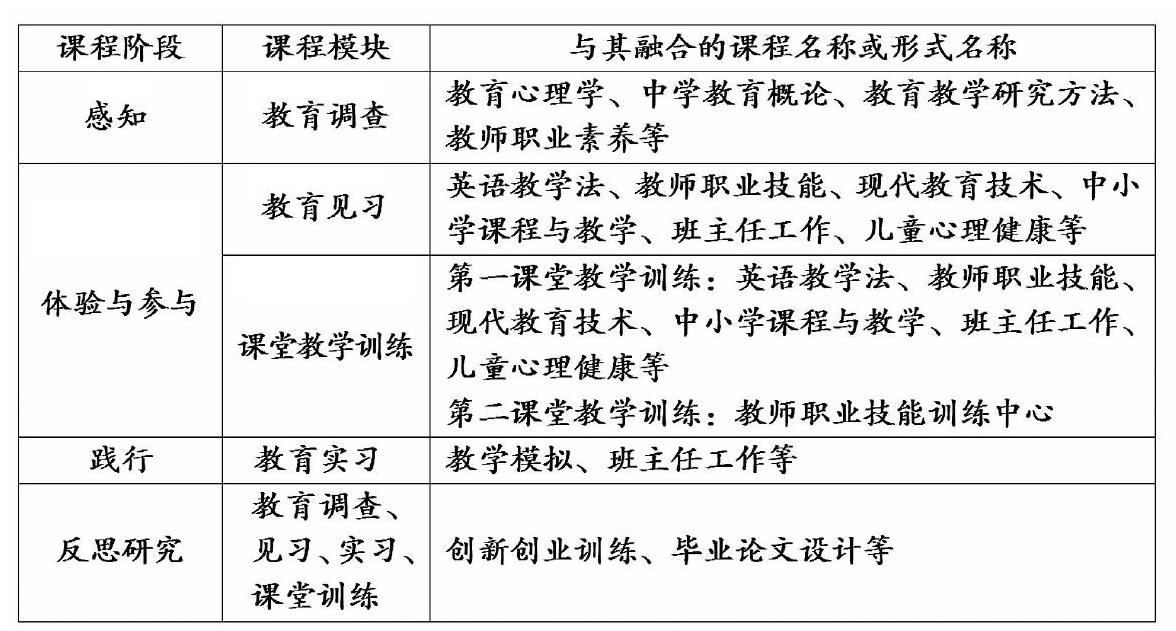

“四四一”教育實習模式貫穿于英語教師教育課程設置的全程,體現與英語教師教育課程的融合性,具體情況如下表所示:

由上表所示,“四四一”教育實習模式把教育實習看作一門實踐課程,分階段教學,進行課程模塊設置,與英語教師教育課程相融合,實現課程的交叉與銜接。

三、結語

“四四一”教育實習模式把教育實習作為一門實踐課程,突顯教師教育課程的實踐性特征,為英語教師教育專業教育實習的模式建構提供了新思路。但在具體建構的過程中,仍有很多問題亟待解決。英語教師教育實踐課程的師資隊伍有待建設,實踐教學資源有待豐富,實踐基地有待擴充,實習監控和評價方式有待完善,實踐課程體系有待進一步規劃。嘗試建立英語教師發展學校和英語教師教育創新實驗區,進而優化英語教師教育質量,提升英語教師素質。

參考文獻:

[1]廖紅.從國外教師教育現狀看我國教育實習模式的建構[J].教育理論與實踐,2010,(2): 43-45.

[2]余小紅.我國教育實習的發展歷程與研究現狀[J].高教研究,2008,(1).

[3]《教師教育課程標準》專家組. 教師教育課程標準的國際比較研究[J].全球教育展望,2008,(9): 25-36.