歐陽江河:用詩歌的胃消化鋼鐵

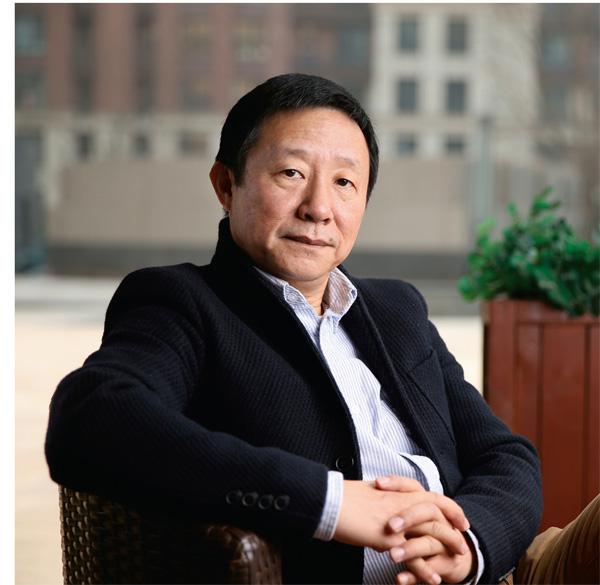

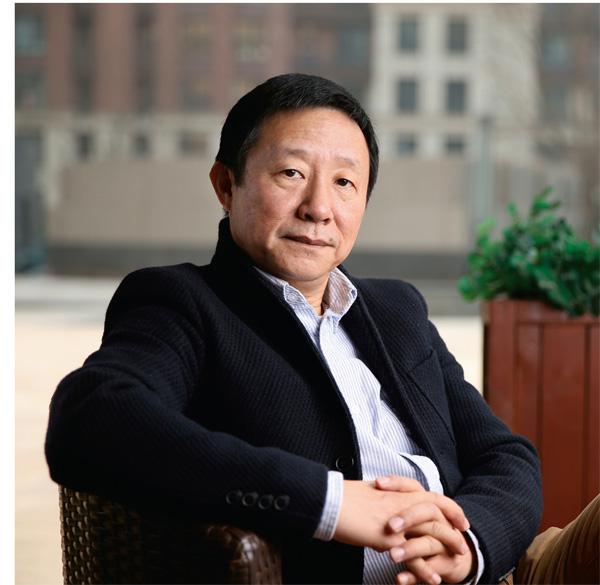

人物簡介:歐陽江河,生于1956年,四川瀘州人。“朦朧派”代表詩人、學者及文化批評家,代表作《懸棺》《玻璃工廠》《計劃經濟時代的愛情》等,曾被國際詩歌界譽為“最好的中國詩人”。

(副題)他批評新詩溫柔的、軟性的、像按摩一樣的調調,無助于讀者理解時代

對歐陽江河的采訪,稍不留神,就會演變為他的演講。采訪之前,他對《環球人物》記者說:“中午還有安排,咱們可得長話短說。”但一坐下來,他自己卻忘記了時間,對每個問題的回答都是洋洋灑灑。他完全不似一位傷春悲秋、多愁善感的詩人,更像是帶著雄辯之風的學者。出口,便是玄奧的道理。

“詩歌,就是讓毫不相關的甲與乙相遇,從而變為丙。”他這樣說道。讀他的詩并不輕松,經常感覺到詞語之間在打架,陌生的意象互相碰撞,彌漫著濃濃的不和諧音,卻也迸發出奇特的詩意。有人覺得不明所以,有人覺得力透紙背。

最近,他憑借詩集《大是大非》獲得了華語文學傳媒大獎的“年度杰出作家”大獎。評審委員會在頒獎辭里評價這部作品“形象更奇崛,運思更開闊,詩意也更為自由而悖謬重重”“他的寫作,為中國當代詩歌寫作建立起了全新的方法論”。與此同時,普通讀者卻評價“這是一次艱難的閱讀體驗”“只讀小半,就已不能繼續”。

80年代的詩歌創作猶如節日狂歡

歐陽江河在1984年的成名作《懸棺》中,就表現出與眾不同的詩歌氣象。詩中的語言,如果用今天的熱詞來形容,就是“炸裂”:“它以暴君般的榮耀入主眾物的血肉之軀,朝五個方向狂奔成五匹烈馬。五內俱裂;散為五行——金,木,水,火,土……款款的千古狂發披散于斷頸之懸頭,拖曳成冗長絕筆,于橫亙之前四濺,如手相,如魚卵,如戰亂殺伐之消息。一段纏滿死蛇之結的歲月被拾起,腰斬之后,凌空甩成響鞭……”

這首充滿了巴蜀地區巫蠱文化的奇幻色彩,又涉及神話傳說、宮廷政治等命題的長詩,放到如今來看,仍是當代詩歌中獨樹一幟的孤本。當時,翟永明將它拿給詩人韓東、于堅看,習慣以口語入詩的韓東強烈地否定:“詩歌不能這樣寫。”但是支持者也有不少,詩人張棗、柏樺、海子都喜歡這首詩。當時還在浙江某個小鎮給人拔牙的余華也對這首《懸棺》留下深刻印象,后來余華成了作家,又陸陸續續讀了歐陽江河的作品,并和他熟絡起來。

“那是我創作中很怪的一個階段,說不出來受到誰的影響。也許是骨子里受到《詩經》《楚辭》的影響,還有韓愈。我接觸詩歌,正是從《詩經》開始的,八九歲的時候就寫古體詩。”歐陽江河對記者說。

《懸棺》正式開啟了他的創作生涯。當時的歐陽江河在成都某軍隊工作,回憶起那個年代,他的語氣中充滿懷念與唏噓,“我們從上世紀80年代走過來的人,會感覺現在的生活與那個時候相比完全是脫節的。這幾十年的變化之大,恐怕趕上了過去幾千年。我們這一代人好像活了兩輩子,想起來真的有隔世之感。”

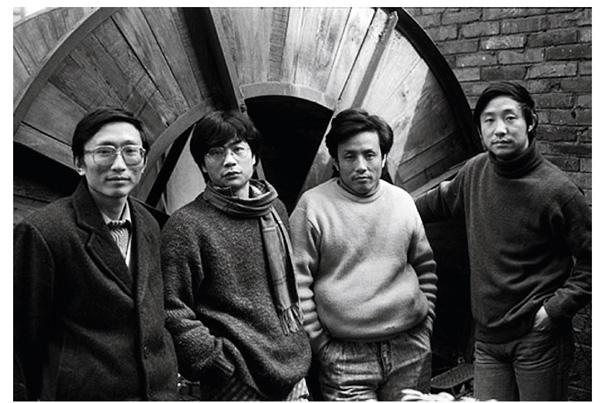

他住在封閉的軍區大院里,和詩人翟永明的單位就隔著一條街。有時中午在食堂打了飯,端著飯碗就跑到翟永明那兒和她聊天。詩人們你來我往,奔走在互相見面的路上。張棗、柏樺住在重慶,經常連個招呼都不打,就跑到歐陽江河的住處。有一次,柏樺寫了首好詩想給他看,帶著四五個朋友,跳上火車就來到成都。歐陽江河把鑰匙給他們,詩人們往往一住就是幾個月。

歐陽江河以記性好著稱,博聞強識,口才了得,從一條小小的注解,旁征博引,往往就能發展出對一個重要問題的看法。朋友們也喜歡聚集在他周圍,稱他為“活字典”:“每周和歐陽江河聊一次天,就不用讀書了。”

“那個時候真是如饑似渴地汲取各種知識,我的閱讀量非常大,古今中外,文學的、歷史的、思想的,我都愛讀。那時候的寫作也完全是手寫體,要在腦袋里想成熟想透了,才舍得提筆落字。我們都喜歡搶那種大開本的稿紙,稿紙好不好,往往決定那首詩寫得好不好。現在在電腦上敲,修改的痕跡和思考的痕跡都沒有了。”每份詩歌的手稿背后都有故事,在2015年的一次拍賣會中,歐陽江河的一篇詩稿還曾拍出了詩人手稿中的最高價。

寫作、交友、生活,對于那個時代的詩人們來說是一體化的,歐陽江河稱之為“帶著肉身的、民間狀態的寫作”。詩人們過著波西米亞式的生活,既單純,又逍遙,“有點像古人一樣的交往,物質生活很簡單,也沒有手機、網絡,反而感覺朋友們都很親近。不同寫法、不同流派的詩人都混在一起寫作、交流,詩歌創作的氛圍里有著一種節日狂歡的味道。”

“詩人”在當時是一個神圣的名詞,也是眾多年輕姑娘的偶像。“很多年輕人通過詩歌完成精神上的成人禮。不像現在,資訊高度發達,消費主義的大潮裹挾一切,知識不再被囚禁、被隔離,男女之間的接觸也太容易了。那時候詩歌就像一個信使,傳遞著觸不可及的風景,帶來那些被推遲、被阻隔的幸福。”

歐陽江河就是在這種幸福之中走過來的。1986年,他從軍隊轉業到社會科學院的文學研究所,進入到更為自由的工作生活狀態。他創作了《手槍》《漢英之間》《玻璃工廠》《美人》等代表作。

中斷寫詩,是為了更好地寫詩

上世紀90年代初,歐陽江河去了美國,一住就是五六年,后來又到歐洲住了一年。他從一種眾聲喧嘩、互相唱酬的熱鬧創作氛圍,轉入一個人孤寂的寫作。“月亮:一個公開流血的事實/變成隱私上升到異鄉人的天空。”他的詩歌中開始浮現這樣冷峻的詩句。

1997年,回國之后,他有10年左右的時間沒有寫詩。“中國的變化之大,我已經很難再用出國前的眼光來審視周圍的世界了。我內心的寫作無法再與外在的世界達到統一。”80年代詩歌繁榮的盛況不再,“多數詩人思想的力度和視野,語言所能達到的疆域,詞語所能觸摸到的重量,都在萎縮。我不希望我的寫作淪為慣性,所以干脆不寫。”

這期間,他策劃畫展、音樂會、歌舞劇、中外詩歌交流會等,這是一個詩人的自我放逐,也是對已然陌生化世界的再度深耕。但他沒有疏遠文字,寫了包括音樂、舞蹈、繪畫、建筑、攝影、電影等領域的評論文章,還創作了大量的書法作品,在書法上自成一家,草書尤為人稱道,不少人花高價購買。“生計不愁”的他從2009年開始,在紐約曼哈頓上東區租了一套公寓,往返于中國和美國,體會著兩個世界的碰撞。

2009年3月,歐陽江河去印度參加一個中印作家交流活動,同行的還有北島、西川、格非、李陀等人。參觀泰姬陵時,面對一座“如同神跡般”的建筑,他內心受到了強大的震動。當天晚上,在和西川等人一塊兒吃飯的時候,他突然就落淚了,立馬投入了長詩《泰姬陵之淚》的創作。整個過程如同他在詩里描述的,“淚水飛翔起來,驚動了鷹的頭腦和孤獨”。

“古波斯詩人魯米說,神的手指輕輕碰觸盤子里頭烤熟的那條魚,魚立即返回水里,游了起來。泰姬陵于我就是那個神的碰觸,產生了一個前世今生的化學反應。”

在這首詩歌里,歐陽江河將“淚水”幻化為五種形態:作為鷹這樣的鳥類,寓意詩歌的想象力;作為黃河、恒河的河水,象征著時間與文明;作為鑲嵌著寶石的泰姬陵,代表了永恒的愛情;作為菩提樹,對應的是印度佛教;作為天使的身體,對應著基督教的形象。

李陀評價這首詩既古老又先鋒,彰顯著詩人歐陽江河處理復雜歷史與文明素材的能力。那個洋洋灑灑、滔滔不絕的歐陽江河,在多年的沉寂之后,又回來了。“雖然多年不寫,但我對詞的敏感,我對世界的看法,一直是詩人式的。寫詩,不是上班打卡,我不需要用每天寫詩來證明自己是詩人。中斷寫作,是為了更好地寫作。”

如果說《泰姬陵之淚》幾乎沒有觸及中國的當下現實,2012年歐陽江河的另一首長詩《鳳凰》則對置身其中的時代做了復雜的觀照。《鳳凰》源自于歐陽江河的朋友、著名當代藝術家徐冰的一個裝置藝術作品:一個5噸重的鳥,用北京財富大廈的建筑廢料,如安全帽、工具刀、攪拌器等塑造而成。歐陽江河全程參與了這個過程,很受觸動。他在詩中寫到了資本、革命、勞動、藝術等元素,試圖將異質的材料整合在一起,重塑當代圖景,反思21世紀人類的生存境遇。

他的詩中,大量出現腳手架、升降梯、易拉罐、鋼筋混凝土等,這是些具有鮮明時代感、卻不承載傳統意義上“詩意”的詞匯。“在我們通常的想象中,詩意就是那些優美的東西。但傳統詩歌中很多詞語已經和現實對應不上。作為當代詩人,要拓寬‘詩意的領域,體現我們這個時代的活力和原創力。我把那些矛盾、刺眼、讓人反感的東西寫進詩歌,我要用詩歌的胃來消化鋼鐵、磚塊和石頭。”

當代詩歌需要豹一樣的利爪

歐陽江河將自己的詩歌創作劃分為4個階段。第一個階段是上世紀七八十年代,“一個人對所有人說話,是一種宣告性、雄辯性的腔調”;第二個階段是國外時期,“自我分裂成兩個人,一個是說者,一個是聽者”;回國后重拾創作到如今是第三個階段,“自我同無我說話,這個無我可能是許多亡靈的匯集”;他理想中的第四個階段,不再分裂,寫出那種抽空了的、基于一種“文明共同體”之上的升華的美。

作為詩歌創作者和藝術評論者的他,總是在兩種身份間自由地轉換。寫詩,并時不常地跳出來,對自己的作品以及一個時代的創作特點做著高屋建瓴的總結和評價。

在他看來,詩歌絕對不止傳遞優雅、傳遞感動。在他的作品序列中,抒情詩極少見,《最后的幻想(組詩)》中的《草莓》算是一首,“那些優美的詩對我來說太容易了,我嚴格地控制自己不寫那樣的詩,這是一種自律。詩人處理一滴水,一定是把一棟樓蓋進去,把一個城市建在這個水滴里,給它一個世界觀,給它一個宇宙,就像佛家所說的大千世界。”

他不留情面地批判民國以降現當代新詩的傳統,“民國范式太簡單了,基本是一個溫柔的、軟性的、像按摩一樣的調調,無助于人們去理解自己所處的時代。當今中國詩歌缺的正是豹子一樣的利爪,大多只是貓的舌頭。”

1956年出生的他,今年正好60歲了,耳順之年,仍像一名少年一樣充滿棱角,滿身攜帶著矛盾、困惑、批判的姿態。他說自己從來不討好讀者,也無所謂讀者喜不喜歡他。在采訪中,歐陽江河言辭大膽,不拐彎抹角:“如果因為汪國真曾經擁有很多讀者,以此來斷定我們這個時代對詩歌品位的話,那是對詩歌的一種褻瀆。”

這種犀利的態度,也曾讓他在網絡上遭遇來自各方的口誅筆伐。但他依然保持故我。在他看來,這個世界上并不需要那么多的謙謙君子,而他本人就是要承擔少數派的責任。

私下里,歐陽江河的人緣卻是極好。如同上世紀80年代一樣,如今,他的身邊也匯聚著一大幫的朋友,只不過朋友的范圍, 早已不再局限于小圈子的詩人。因為他對文藝廣泛而駁雜的涉獵,評論界、文學界、藝術界都有著他“最鐵的哥們”。著名學者程光煒在接受本刊采訪時就曾說過,他和一大幫文藝圈的朋友,喜歡聚集在歐陽江河家里過年。歐陽江河是一個骨灰級的音樂發燒友,他家里,有著超大的音箱和上萬張CD,滿足了文人們的雅好。

歐陽江河說:“人與人之間經常有一些莫名其妙的誤解和隔閡,但大多數情況下,只是缺乏溝通。假如我和誰產生矛盾隔閡,一定先疏通自己。”

朋友相處,他懂得通融。唯有詩歌創作,他始終在和自己較勁。他不被靈感牽著鼻子走,認為寫作之前應該將靈感像膿一樣擠掉;他對抗著創作的慣性,作品也經常是對讀者的冒犯和挑戰。“我曾問過自己,能否不寫詩就過此一生?活到如今發現,寫作已變成我的亡靈,注定要一生陪伴著我。”

編輯/趙曉蘭??美編/徐雪梅??圖編/傅聰??編審/張勉