水會計之我見

王玉春 丁捷

【摘 要】 通過研讀國內外水會計研究成果,分析水會計的緣起與發展、原義和拓展,從企業視角闡述水會計內涵,并結合我國經濟發展現狀,在可持續性的宏觀目標上,提出企業水會計應至少包括水財務會計、水管理會計和水審計等在內的廣義水會計觀。

【關鍵詞】 水會計; 水財務會計; 水管理會計; 水審計

中圖分類號:F235.19 文獻標識碼:A 文章編號:1004-5937(2016)10-0030-05

一、水會計緣起與發展

水會計(Water Accounting)①是舶來詞,最早可追溯到環境經濟學。Ayres等人(1969)提出以污染排放量來評價污染程度,即以定量測度方式衡量物質流使用情況[ 1 ]。自20世紀70年代起,許多國家開始將自然資源納入國民統計賬戶,開展環境會計(Environmental Accounting)研究。20世紀90年代初,Schoolmaster(1991)建議構建水市場,開展水權交易實踐[ 2 ],這成為水資源管理模式的轉折點。2002年Hoekstra教授提出“水足跡②”(Water Footprint),即“水在生產和消費過程中踏過的腳印”[ 3 ]。此概念的提出開啟了人類生產和消費與水資源消耗和污染的動態一體化研究先河,意味著水會計思想雛形由簡單的資源核算向管理控制方法論層面滲入式發展。沈菊琴(2003)在“中國會計理論與實務前沿”研討會上首次提出“水資源會計”概念,“水會計”一詞在我國應運而生。隨著澳大利亞國家水會計發展項目(The National Water Accounting Development Project 簡稱NWADP)的成立,后期的《澳大利亞水會計概念框架》(WACF,2009)、《澳大利亞水會計準則第1號》(AWAS 1,2012)以及《澳大利亞水會計準則第2號》(AWAS 2,2012)陸續公示,獨創性地將財務會計方法融入水流量核算體系,水會計研究步入規范化階段。水會計的發展是螺旋性上升的過程,發端于20世紀70年代,跨越20世紀90年代的綠色會計,加速發展于21世紀初的“新常態”(New Normal)經濟時期。

水會計緣于國際社會對水資源污染的憂慮。早在1901年美國和加拿大就“上游國家污染,下游國家受害”情況簽署《國境水域條約》,后來歐共體建立了專門機構以制定成員國的公共法規,實行多國環保計劃。隨著《中華人民共和國水污染防治法》(1984)、《中華人民共和國水法》(1988)等法律陸續頒布,我國在法律層面上對水治理問題給予強制性要求。2015年國務院又頒布《水污染防治行動計劃》,強調全面控制污染源,專項整治十大重點行業,該計劃保證了污染治理策略在整體與行業兩方面有機結合[ 4 ]。

根據UNESCO-WWAP報告,水資源大約有70%用于農業,20%被工業利用;世界水足跡網絡組織(Water Footprint Network)提出,人類活動造成污染有26%都源于工業[ 5 ]。可見,工業污染的嚴重性和提高水資源利用率的緊迫性被國內外水環境近況渲染到迫在眉睫的地步,工業水資源綜合管制問題已演變成包含法律、資源、經濟和政治的國際新共識,水資源問題從單純的環境問題轉化為經濟問題,這勢必會影響到企業乃至國家的會計實踐。因此,我們首要任務就是追蹤水會計研究前沿,構建適應我國經濟發展的水會計體系,推動水會計研究的“本土化”,有意識地在國際水會計舞臺上發出“中國聲音”。

二、何為水會計

水會計是環境會計的一個分支,包含國家層面的宏觀水會計和企業層面的微觀水會計。學術界研究的范圍局限于宏觀水資源,微觀企業層面的水資源研究甚少,本文擬研究的就是企業層面的水會計。

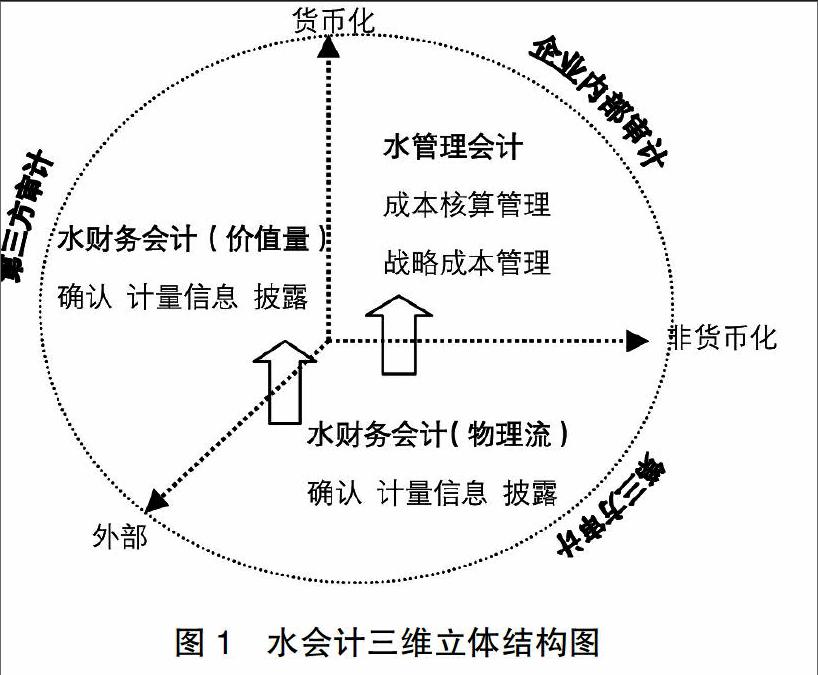

經濟全球化的發展,注定“水會計”一詞會被賦予更為廣泛的涵義,國際間的交流平臺會如“碳會計③”一樣相繼成立,使得“水會計”成為跨領域的新興會計學科,水會計中的“會計”不再拘泥于“核算”的基礎層面,還會拓展至包括水流動和水權交易在內的成本管理與戰略管理層面以及水審計層面。因此,我們的水會計觀是基于廣義視角下的包括水會計原義(水財務會計)與水會計拓展(水管理會計與水審計)。值得指出的是,本文對水財務會計分別以物理流形式和價值量形式進行探討。物理流核算不同于價值量核算,一般以非貨幣性指標(如體積等)衡量,而且是價值量核算的數據來源與核算基礎。圖1是水會計三維立體結構圖。

筆者對企業層面水會計的界定是:以傳統會計為基石,以水資源可持續發展為歸宿,合理利用會計理論與方法,對企業水活動進行核算控制并結合水流向追蹤的分析結果,為政府、社會公眾等相關利益群體提供決策有用的貨幣性或非貨幣性信息的管理控制系統。

三、水會計的原義

就企業水會計而言,在狹義上,僅指反映企業水交易的財務會計。迄今為止,水財務會計核算問題備受爭議:在賬戶設置層面,是依附于傳統財務賬戶還是開設新賬戶;在計量尺度層面,是以物理流方式還是以價值量方式;在計量屬性層面,是采用歷史成本、公允價值還是機會成本、替代成本等新計量屬性。筆者考慮到“水”作為自然資源,國家對其擁有法定所有權,企業只能依法取得水權,因此水財務會計可理解為狹義的水權交易會計。企業將依法擁有和控制的水投入生產經營,從而獲得經濟利益,水則具有了企業資產的經濟實質。而這種資產特殊之處在于可用物理流量來計量,所以本文擬分別從物理流視角和價值量視角闡述水交易過程中會計要素的確認與計量。

(一)水會計要素的確認與計量

1.物理流視角下的水交易

水會計采取物理流方式核算的先驅當屬澳大利亞。該國基于財務報表相關概念體系(AASB,2004),以權責發生制為基礎,以物理流量為計量單位,通過設立獨立水資產及水負債賬戶,采用復式記賬法,對任何一項水權交易事項采用相等的物理流量在兩個或兩個以上相互聯系的賬戶中進行記錄,再由水報告主體定期編制水資產負債表、水資產和水負債④變動表和水流量表,以描述、計量、記錄和報告重要地區水資源增減變動[ 6 ]。其中,水會計報告主體不僅指國家水利部門,對于涉水企業乃至個人均可為水會計主體。報告編制基礎是權責發生制,即由于前期決策或承諾而導致水交易或水轉移在后期得以確認,確認時點不以物理流流動時點為基準[ 7 ]。

(1)確認標準

在水權明晰的前提下,企業間存在水權交易,交易結果反映在會計層面即為會計要素的增減變動。如一個企業通過交易從另一個企業借到水資源,對于借入方會形成水資產和水負債同時增加[ 6 ],水資產增加或減少其表現形式既可按物理流形式,也可按權利等無形形式。澳大利亞水準則對“水資產”和“水負債”的確認標準與傳統財務會計資產和負債相似。陳波等(2014)提出了水資產確認標準:“第一,很有可能給水報告主體或其股東帶來未來的經濟利益;第二,水的體積能被可靠計量。”[ 8 ]與傳統資產確認標準相比,水資產確認缺少“企業過去的交易或事項形成,由企業擁有或控制”,這源于水是公共物品,且水資產形成時點也不一定是在過去,如水蒸發等。水負債確認標準為以下兩條:(1)現時義務;(2)水負債數量能可靠計量。水負債確認標準并未包含傳統負債確認標準中會導致企業經濟利益流出這一條,這是因為澳大利亞水會計準則是基于整個宏觀水域考慮,而非以微觀企業視角。

(2)計量尺度

澳大利亞水會計并沒有采用會計基本假設中的貨幣計量假設,而是以物理流量,即水體積來計量,這是區別于價值量核算方式的本質特征,故不存在計量屬性問題。當然,準則并未強制一定使用體積作為計量單位,如果貨幣或其他計量方式更有利于決策有用觀或受托責任觀的會計報告目標的實現,也可作為水輔助計量單位[ 9 ]。

2.價值量視角下的水交易

在法律層面,《物權法》將水權規定為用益物權⑤;在會計層面,著名會計學家婁爾行等(1983)提出將森林、油田等自然資源視為“遞耗資產⑥”;1993年水利部水資源司提出初步的核算理論和方法,但只對價值量核算進行了初探。

(1)確認標準

水交易活動引起水會計要素變動,環境資源會計以傳統會計要素為基準,將水會計要素分為水資產、水負債、水所有者權益、水收入、水費用和水利潤六項內容。水資產與水負債定義和物理流視角下雷同,水資產確認需滿足稀缺性、貨幣可靠計量、企業擁有或控制和給企業帶來利益流入四個條件;水負債確認需滿足現時義務、貨幣可靠計量、導致企業利益流出三個條件;而水收入與水費用均在水活動實際發生時予以確認[ 10 ]。具體而言,水負債包括應繳納水污染治理和補償費,應繳納水污染賠償金等;水收入包括企業獲國家獎勵水資源保護收入,水權轉讓收入等;水費用包括企業經營中的耗水補償費,水資源保護利用費等。

(2)計量屬性

價值量視角下水交易的計量,是為將涉水經濟業務作為會計要素加以記錄,進而詳細披露其金額的過程。會計學中的五種計量屬性均建立在貨幣計量尺度基礎上,水會計計量屬性既可以采用歷史成本、公允價值、可變現凈值、重置成本等基本屬性,也可考慮機會成本(替代成本)等新計量屬性。傳統計量屬性具體含義在此不多贅述,機會成本的經濟學含義是研究對象在面臨多方案選擇時,被舍棄的選項中的最高價值量,在水會計領域可通俗認為企業為履行水資源保護的社會責任而放棄獲得利潤最大化或股東價值最大化的潛在機會所付出的可貨幣計量的代價。

(二)水會計信息披露

20世紀90年代初,學術界掀起“綠色會計”研究浪潮,美國環保署、美國財務會計準則委員會、加拿大特許會計師協會等對環境管理會計、環境支出與環境業績報告等方面深入研究,這些國家的企業自愿披露對外環境信息,以求盡可能全面、透明地反映企業相關環境資源的實際情況。披露的報告模式有兩種類型,即補充報告模式和獨立報告模式;披露的對象主要是水會計相關利益群體,具體有企業當局、投資者、債權人、政府和社會公眾等。企業當局是指與水資源關系密切的相關組織及群體,例如參與污水治理的化工單位;政府部門主要針對的是與水環境有關的政府政策制定、監督部門,以及水審計監管部門;投資者,即所有與水資源相關的經濟實體和關聯方,如水源提供方、涉水交易的投資方等。

我國環境信息披露最大缺陷在于企業傾向于避重就輕,雖然上市公司現已被要求公布社會責任報告,但出于競爭壓力,企業更多地披露環境方面的“好消息”,甚至僅披露與企業相關的慈善事業,對環境不利方面只字不提,這勢必造成企業環境績效評價結果失真。全面詳盡的會計信息披露需要相關法律與專業機構條例的支撐,美國對環境會計信息披露要求繁多而復雜,來源主要有兩方面:第一,全面的環境法律法規。美國與水資源相關的法規主要有《清潔水法》、《綜合環境反應、補償和債務法》等,對上市公司潛在的社會責任進行強制性要求。第二,相關機構條例規定。如美國證券交易委員會(SEC)、美國財務會計準則委員會(FASB)、美國注冊會計師協會(AICPA)及美國會計學會(AAA)均對環境會計處理與披露問題發布準則和解釋公告。如AAA建議企業應編制反映環境影響的內部報表與外部報表,采用財務與非財務的多維度披露方式。因此,如果我國立法機構與會計準則制定機構若能針對水信息披露提出具體要求,那么水會計信息在法律的宏觀層面將受到制度的約束,在企業業務處理的微觀層面將受到準則的規范。

(三)筆者的觀點

1.水權確認資產化

在法學意義上,取水權曾被爭論是債權,但《物權法》將其界定為用益物權。在會計學意義上,應關注水權持有者權利的會計實質,上述兩種核算視角均認為水權歸屬于資產。

水權被“物化”為何種資產是值得探討的問題。一方面,若“物化”是依附于傳統財務賬戶,應歸于無形資產更為合理。水權是囊括取水權、用水權、排水權為一體的綜合性權利,IASB(2004)公布的《排放權》解釋公告(IFRIC3)規定:排放權符合資產的定義,且沒有實物形態,屬于資產中的無形資產。更進一步,無形資產體系中分為專利權、著作權等知識類財產和商譽等資信財產及特許經營權等特許類財產[ 11-12 ],故筆者認為水權應歸為無形資產。另一方面,若“物化”是采用獨立新置賬戶,基于環境資源會計理論,資產類可設置“環境資產”“環境資產累計折耗”科目,以此可得環境資產凈值,限于篇幅在此不詳述。

2.水會計計量尺度階段化

物理流核算方式優點在于可理解性與可操作性強,且不需要公開交易市場,但最顯著的缺陷在于只關注水量的變化而忽略水質、社會效應等因素。價值量核算方式修正了前者的不足,但最大的困難在于對水權進行價值評估,而估價依據主要為國家相關法律和法規、已經界定的產權、相關的評估業務資料和水資源市價目錄[ 10 ],同時我國尚未構建活躍的水交易市場,對水權進行“貨幣化”在操作及數據可靠性上都存在欠缺。

故筆者認為我國企業水權交易核算可分兩步走:第一步,物理流方式的水權交易核算;第二步,價值量方式的水權交易核算。盡管兩者在時間跨度上有差異,但在會計業務中均需經歷確認、計量、記錄、報告以及水信息披露的全過程。

3.水會計計量屬性層次化

根據《企業會計準則》規定,會計計量屬性主要包括歷史成本、重置成本、可變現凈值、現值和公允價值。以價值量方式為基礎的水會計核算,其計量屬性最主要是歷史成本與公允價值之間的選擇。歷史成本是反映真實交易的最佳證據,一經確定不宜變動,以保證會計信息質量中可靠性的要求,例如一個企業獲得取水權,該企業對其合法權利付出金額的時間即為歷史成本確認時點。公允價值,IASB(2004)定義為“在公平交易中,熟悉情況的雙方自愿進行資產交換或負債清償的金額”,在FASB(2000)中界定為“交易雙方在自愿的前提下,即排除被迫或清算的銷售,能購買(出售)一項資產或發生(清償)一項負債的金額”。

可見,公允價值是建立在活躍、成熟的水權交易市場之上,交易雙方熟悉且能達成共識。考慮到我國水交易市場尚處于萌芽階段,價格機制欠缺,水流估值技術也不健全,我國水會計核算方式仍應以物理流為主,待市場全面建立時,再考慮引入價值量核算方式。與歷史成本相比,公允價值暴露出其存在的固有缺陷,即不能真實準確反映交易實質。所以,在價值量視角下,我國水交易核算首推歷史成本計量屬性。但從長遠看,當存在成熟且完善的既定交易市場時,歷史成本計量模式最終會被公允價值計量模式所取代。

4.水信息披露方式多樣化

當前,我國經濟快速增長,工業化與城市化程度急劇膨脹,如果不要求企業特別是上市企業披露水信息,那么我國經濟發展方式將處于并將長期處于“粗放”經濟狀態。借鑒王愛國(2012)對碳披露的認同[ 11 ],本文認為我國企業水信息披露方式主要分四步走:

第一步,企業的社會責任報告中主要以文字說明形式對企業相關水權交易活動以及對生態環境造成影響的后果進行預測性披露,主要涉及水交易、水排放和節水措施等方面。

第二步,利用水戰略成本管理系統分析結果,要求企業對某方面以專題報告模式披露水信息,以達到目標問題“靶向”研究的效果。例如,針對企業水足跡編制企業藍水足跡、灰水足跡報告,在供應鏈部門提高水資源利用率。

第三步,企業通過增設反映水信息的賬戶改進企業財務會計賬戶模式。例如,從物理流層面,以“水資產”、“水負債”等項目反映企業水交易活動全過程。

第四步,將水交易活動融入傳統財務會計核算體系,通過傳統財務賬戶反映涉水交易的全過程,以便全方位地披露水信息。

誠然,水會計信息披露方式是層次多樣化的,而其披露內容,無論是單純文字性描述,還是獨立項目列示,亦或是依附于傳統財務賬戶列示,從影響企業財務的視角看,主要應包括用水政策、水成本和水負債三個方面,企業應及時披露用水政策,尤其是涉及水負債、水成本等方面的特定會計政策。水負債與水成本應盡量以定量方式披露,對水質量治理與執行情況可采用綜合環境效益指標披露,如水資源再利用率、水污染治理完成率、水污染排放濃度降低額等指標。

四、水會計的拓展

水會計的關注領域不限于水財務會計范疇,對涉水交易的成本核算管理、戰略決策管理以及水審計等領域同樣值得深究。

在“新常態”經濟背景下,水管理信息將直接影響企業核心競爭力,應將水管理融入企業的商業模式、管理決策和實踐中,甚至在企業供應鏈中整合水足跡管理,從而真正實現水資源的可持續發展。因此,水管理會計不僅包括企業內部水成本、水生產能力評價,還涉及上下游交易對象供應鏈之間的聯合管理,這是提升企業持續獲利能力的關鍵。

針對企業水管理會計,企業可評價水生產能力,如Molden(1999)利用水平衡方法建立衡量水資源再生產能力指標[ 13 ];同時還可將水足跡理念與全成本方法(Full Accounting Cost,FAC)有機結合運用于企業供應鏈管理。全成本法又稱生命周期理論或“搖籃到墳墓”的會計方法,最早由美環境保護局(EPA)提出。EPA認為全成本法不僅可以有助于決策制定者確認和計量短期內的各種與決策相關的環境成本,而且提供了確認與計量長期動態變化中的環境成本以及環境管理業績的手段[ 14 ]。Renzetti等(2004)認為生產活動的全部成本是所有投入的機會成本之和,即將產品開始消費到最終處置時的額外社會成本都考慮在成本核算體系之內[ 15 ]。

值得一提的是,華為技術有限公司于2014年運用生命周期理論,通過調查產品藍水及灰水足跡,遵循水足跡網絡國際組織(WFN)制定的水足跡評估手冊(Water Footprint Assessment Manual,2011),對手機生命周期階段進行調查分析,得出產品水足跡。這正是理論與實踐契合的最佳佐證。企業通過制定內部水足跡評估流程規范,為后續產品從設計、采購、生產到銷售整個環節都提高水資源利用率和緩解水污染程度作出了貢獻。

進一步的,企業還應將水管理并入企業戰略管理內容中,如將節水理念融入企業文化之中,在制定企業經營政策時,以節水降耗為中心展開;還可考慮將水意識引入企業總體目標、市場營銷、渠道促銷、國際貿易等戰略管理層面。

如果說會計是形成有用的、可數量化經濟信息的創造過程,那么審計就是形成有用的、判斷性信息的評價過程,扮演對會計信息可靠性進行合理保證的重要角色。水審計包含兩個方面,即內部審計和第三方審計。內部審計旨在對企業內部水資源利用情況作出合理有效的評價,從公司治理與內部控制等方面增加會計信息的價值;而第三方審計,主要指獨立的第三方審驗機構介入,秉持職業懷疑態度,利用自身職業判斷能力,對被審單位用水情況表達審計意見,出具審計報告,這能增強相關利益群體對企業水會計信息披露的信心。澳大利亞水審計準則(ABOM,2012)將審計意見分成五種類型:(1)無保留意見;(2)帶強調事項段的無保留意見;(3)保留意見;(4)否定意見;(5)無法表示意見[ 16 ]。

五、結論與展望

水會計是工業化進程高速發展與環保理念日益迫切雙重壓力下的產物。作為一門新興的學科領域,它既涉及傳統會計相關理論,又不限于此。現有的研究還沒有深入到水會計的核心,即核算問題,而對水會計拓展性研究更是甚少。但反觀實踐,已有企業成功將“水足跡”理念連同“生命周期理論”運用于產品生產供應鏈中,這種實踐先于理論的現實,更促使我們應加快水會計相關理論問題的研究。考慮到“碳”與“水”所屬領域的相通性,筆者借鑒徐愛玲(2014)[ 17 ],李思佳、李殿偉(2014)[ 18 ]對“碳”發展的愿景,認為如下是以后水會計需研究的方向:

一是水會計的內涵仍需明確。我們知道,水會計核算主體包含國家、地區、企業等,核算對象如前文所述,應包含物理流核算和價值量核算,但這僅是“核算”層面,微觀層面的企業水會計至少包括水會計原義和水會計拓展兩部分,前者即指水財務會計,后者指水管理會計與水審計。

二是水成本核算技術需多元化。物理流核算是價值量核算的基礎,準確核算水足跡不僅是管理會計問題,也是環境科學的領域。未來的研究更應該結合多門學科探討水全成本的技術方法,是“搖籃到墳墓”的生命周期法,還是投入產出等其他測度方式,這值得學者們深究。此外,水管理與相關企業的供應鏈管理有效結合,依據不同行業特征制定不同用水管理方案也是未來的研究方向。

與此同時,微觀企業也應加快推進實踐,在實踐中積累經驗,從而形成理論。當然,源于實踐的理論不僅是對實踐的歸納與總結,更是對實踐經驗與成果的批判性反思、規范性矯正與理想性引導。

【主要參考文獻】

[1] AYRES R U, KNEESE A V. Production, consumption, and externalities[J]. American Economic Review,1969,59(3):282-297.

[2] SCHOOLMASTER F A. Water marketing and water rights transfers in the lower Rio Grande Valley Texas[J]. The Professional Geographer, 1991,43(3):292-304.

[3] HOEKSTRA A Y, HUNG P Q.Globalization of water resources: international virtual water flows in relation to crop trade [J]. Global Environmental Change: Part A,2005,15(1):45-56.

[4] 中華人民共和國國務院新聞辦公室. 國務院關于印發水污染防治行動計劃的通知[A/OL].(2015-04-02)[2015-04-16]. http://news.sohu.com/20150416/n4113

68910.shtml.

[5] UNESCO-WWAP. Managing water under uncertainty and risk: World water development report 4[R]. Paris, France: United Nations World Water Assessment Programme,2012.

[6] 陳波,楊世忠.會計理論和制度在自然資源管理中的系統應用:澳大利亞水會計準則研究及其對我國的啟示[J].會計研究,2015(2):13-19,93.

[7] WATER ACCOUNTING STANDARDS BOARD AND AUSTRALIA BUREAU OF METEOROLOGY. Australian water accounting standard 1: preparation and presentation of general purpose water accounting reports[R].Melbourne:Commonwealth of Australia,2012:3-28.

[8] 陳波,楊世忠.澳大利亞水會計準則體系及其對我國的啟示[C].中國會計學會環境會計專業委員會2014學術年會論文集,2014:12.

[9] WATER ACCOUNTING STANDARDS BOARD AND AUSTRALIA BUREAU OF METEOROLOGY. Water accounting conceptual framework for the preparation and presentation of general purpose water accounting reports [R]. Melbourne: Commonwealth of Australia,2009:16-47.

[10] 張雪芳.水資源會計核算理論與方法研究[D].河海大學,2007.

[11] 王愛國.我的碳會計觀[J].會計研究,2012(5):3-9,93.

[12] 吳漢東.財產的非物質化革命與革命的非物質財產法[J].中國社會科學,2003(4):122-133,206-207.

[13] MOLDEN D J, SAKTHIVADIVEL R.Water accounting to assess use and productivity of water[J]. International Journal of Water Resources Development:1999,15(1/2):55-71.

[14] 于增彪.管理會計研究[M].北京:中國金融出版社,2007:614-615.

[15] RENZETTI S, KUSHNER J. Full cost accounting for water supply and sewage treatment: concepts and case application[J]. Canadian Water Resources Journal,2004,29(1):13-22.

[16] AUSTRALIA BUREAU OF METEOROLOGY, AUSTRALIA AUDITING AND ASSURANCE STANDARDS BORAD,AUSTRALIA WATER ACCOUNTING STANDARDS BOARD. Australian water accounting standard 2—assurance engagements on general purpose water accounting reports[R].Melbourne: Commonwealth of Australia,2012:18-41.

[17] 徐愛玲.企業碳會計研究述評[J].當代財經,2014(8):111-120.

[18] 李思佳,李殿偉.企業碳會計體系構建研究[J].會計之友,2014(7):32-35.