黃宗英深情懷念周總理

文/曹致佐

?

黃宗英深情懷念周總理

文/曹致佐

曹致佐

中國作協(xié)會員,著有長篇小說《用微笑迎接風暴》,話劇劇本《青出于藍》,電影文學劇本《青春似火》(合作)《獻給罪犯的鮮花》《平靜的激流》等

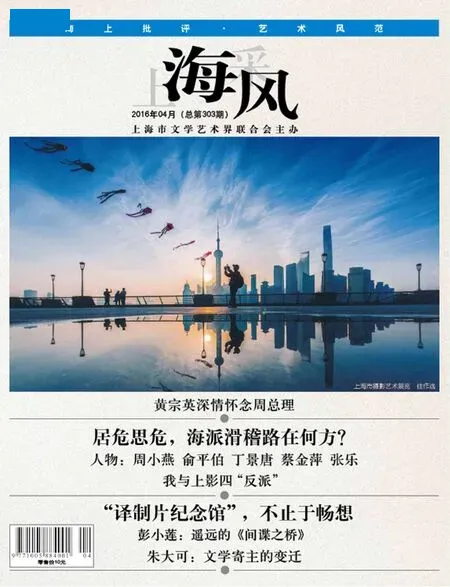

周總理與電影演員 黃宗英(左一)

寫完《情義無價》,當年秦怡講的幾句話又在我耳畔震響:“在我們電影界,黃宗英是去過西花廳最多次的一個人。她見過周總理的次數比我們多得多。”既然是西花廳的座上客,黃宗英無疑有更多機會接觸到周恩來,自然也能觀察到周恩來喜笑怒罵不為人知的一面。我決定登門拜訪。

我和黃宗英是同事,都是上海市作家協(xié)會的專業(yè)作家。四十年前,我在北影創(chuàng)作電影文學劇本時,一談起她,幾乎眾口一詞,贊賞有加:“影壇才女,文苑美人”。記得1990年5月,她在市文聯(lián)友人的陪同下,來到浦東看望我。那時我正在下海,開辦了上海作協(xié)下屬的“東辰實業(yè)公司”。她雖已六十出頭,依然保持著修長的體態(tài),步履還是那么輕盈,看上去就像四五十歲那般俊美。尤其那對在銀幕上閃動著靈光異彩似乎會說話的大眼睛,時至今日,依然令人銷魂,令人遐想。她很健談,說正在醞釀寫一篇文人下海的報告文學,自己有切身體驗,有些文壇好友也有這方面的經歷,今天也想聽聽我的感受。我坦率地告訴她,下海前憑的是頭腦發(fā)熱,一時之勇。試身商海,方知海闊無涯,海深無底。那么為什么有些文人能如魚得水?我們的話題就此展開,從宏觀談到了微觀,形成了共同的看法:凡是商場得意的文人企業(yè)家,像張賢亮,自身有著從商的潛質,加上不怕風浪的膽識和嗅覺靈敏的商業(yè)眼光,決定了他在機會面前不但敢于鋌而走險,而且善于因勢利導地以小搏大。

我們越談越歡,她的一顰一笑動人心魂。當各自談了下海的得失后,她意味無窮地感慨道:“與其他作家相比,能夠在改革大潮中投身商海隨波逐流,興風作浪,或沉或浮,是多么美好的一次深入生活啊!無論經歷多少或勝或敗的欣喜和苦澀,當我回首這段經歷,總像沙里淘金那樣,揚棄掉污泥濁水,而保留下來的,卻是那些閃光的、最珍貴和美好的回憶。”說完一仰頭,嫣然一笑,鮮紅的嘴唇略微上揚,露出了整齊的牙齒,白白的,亮亮的。她年屆花甲,眼睛依舊異常的明亮,居然還獨具少有的美貌。也許是情感的作用,我倏然之間想起了李白“一枝紅艷露凝香”和白居易“梨花一枝春帶雨”兩句詩。不論是年輕的黃宗英,還是現在姿色依然的黃宗英,可以毫不夸大地說,昔日有著與牡丹同色的艷紅,如今頗像與白同色的梨花。

時光荏苒,歲月匆匆。去年我們在作協(xié)大廳為她恭賀九十大壽,她已不是俏麗若三春的美女,而是儀態(tài)萬方、一頭銀發(fā)閃閃發(fā)光的老壽星。這一次我要前去采訪她,為了避免唐突而至,事前請好友陸正偉與她電話聯(lián)系,征得她同意后,陸正偉陪我如約而至。

一看到她,我不由一陣欣喜。她已穿戴整齊端坐在靠椅上,雖年華垂暮,卻一點都沒有腰屈背彎的老態(tài)。她示意我坐在她的身旁,挨得近,便能仔細打量她。她那對曾經閃動著靈光異彩的眼睛,雖然已不復當年有著令人沉醉的魅力,但依然像水晶一樣澄澈。

我直截了當地問她:“宗英大姐,據我所知,你和周總理過往甚密,那么你第一次見到周總理在何時何地?”

她早知我的來意,緩慢地述說起來:“1950年,我從華沙參加了保衛(wèi)世界和平大會回來。”她微微舉起手比劃著,動作有些遲緩,但姿勢很優(yōu)雅。

我插話,“1950年,剛解放不久,你就有幸出國參加國際會議?”

“是啊,那年25歲,也不知怎么會選派上我。我們這個代表團,團長是郭沫若, 副團長是巴金,電影界還有孫道臨。”她用小指理了理飄垂在眼角的發(fā)絲,這么一個小小的動作卻散發(fā)出她特有的美人風韻。“回國后我們下榻在北京飯店。第二天午后,有人輕輕敲門。隨團的工作人員介紹了身旁的一位同志說,他有事找你。我用征詢的眼光看著對方,他說,黃宗英同志,有位首長要見你。我問是誰,是什么時候?他說現在就去,去了你就知道了。我背上裝得鼓鼓囊囊的包跟著他出了飯店大堂,乘上等候著的小汽車。車子很快開進了一座城樓,后來才知道是新華門。不消片刻,車子在一座院子前停下。陪我的人把我引進大院,走進會客廳。他說了聲你先等一會就告辭而去。我不知道這是何處何地。也許是倒時差的原因,等了一會,覺得渾身軟綿綿的,便靠在沙發(fā)上打了幾個呵欠就睡著了。不知睡了多長時間,當我睡眼惺忪地醒來時,發(fā)現身上蓋著一件大衣。正在納悶,從里間一前一后走出兩個中年人。這一男一女我并不認識,他倆正對我親切地笑著。那男的說,‘我一眼就認出你是黃宗英。’我疑惑地問:‘你們是什么人?’那男的說:‘我們是夫妻,是為大家辦事的工作人員。’女的說:‘我叫鄧穎超,他叫周恩來。’一聽男的大名叫周恩來,我又驚又喜,騰地從沙發(fā)上跳起來,撲過去分別握住他倆的手,激動地說:‘您就是大名鼎鼎的周恩來總理!’周總理笑著說:‘大名鼎鼎的是你,不是我。在上海提起黃宗英,誰人不知何人不曉。’我趕緊分辯:‘不,我不過是個配角。你卻不同,未見其人,先聞其聲。抗日戰(zhàn)爭時期,你在國統(tǒng)區(qū)支持上演了有進步意義的《屈原》,還有許多劇目。你的“本是同根生,相煎何太急”的詩句,感天動地,名揚中外。你……’鄧穎超截住我話頭,說:‘你演的電影我們都看過,恩來非常欣賞你演的角色,《甜姐兒》里的甜姐兒、《烏鴉與麻雀》里的房東太太,你還演過其他許多角色,你扮演了許多性格鮮明的不同的舞臺形象和銀幕形象,很難讓人相信都是由你一個人所創(chuàng)造。’鄧穎超的這番話講得我心里甜滋滋熱乎乎的。不過也頗感不安,畢竟自知演戲僅僅是淺嘗輒止,是憑籍本色靈光一現。正想轉換話題,周總理笑著問我:‘甜姐兒,這次出席保衛(wèi)世界和平大會有什么感想?’我不假思索地回答:‘和平一定會在全世界贏得勝利!’周總理和鄧穎超交換了一下眼神,我看出他倆對我的回答似乎很滿意。這時我想起帶著的那個包,便趕緊打開攤在桌面上說:‘這是收到的各種小禮物,你們看。’周總理和鄧穎超滿有興趣地一樣一樣翻看著,還不斷發(fā)出贊賞。正當周總理把手伸向小的洋娃娃時,我已搶先一步把洋娃娃抓在手里,撒嬌似地說:‘除了這個洋娃娃,其它我都可以送給你們。’周總理哈哈大笑,對著鄧穎超打趣著說:‘這個宗英,還是蠻有性格的,敢于捍衛(wèi)自己的利益。這,好,好。’他又轉過臉對著我說:‘你放心,君子不奪他人所愛。你啊,童心未泯。’我見周總理如此灑脫,談笑風生,頓覺自己未免太小心眼了,便大方地表示,這些小禮品,除了洋娃娃,只要你們看得中,我都可以拱手相送。周總理問鄧穎超,宗英一片盛情,你說怎么辦?鄧穎超說,宗英借花獻佛,我們怎能不領這份情。結果他倆挑了兩只團徽。我馬上把團徽別在他倆的胸前。”

宗英大姐講得有聲有色,我不用紀錄已全都深深印在腦子里。我盼望她能講出更多日常生活中的周恩來。只見她未語先笑,滿臉的笑容就像盛開的花朵。她為何而笑?她的笑容讓我感到她的心還是那么年輕,那么熾熱,一定是什么往事已撞擊出心靈火花,情不由己地熱情洋溢。我急等下文,她笑吟吟地開言了:“我想起一頓不同尋常的飯局。說飯局不過是4個人,說得確切些,是兩個人的開懷大吃。這兩個人,就是總理和阿丹。”

黃宗英參加一檔電視節(jié)目

“說來也怪,我每次到了北京,周總理都會知道我落腳在何處,他也一定會打電話請我去西花廳作客。1965年上半年我和阿丹入住西苑賓館。第二天就接到鄧大姐的電話,說總理要請我倆吃飯。當晚我們去了西花廳,總理親自去廚房端上了燴干絲、紅燒百葉結、紅燒肉、紅燒獅子頭。他還告訴我們這幾樣菜是小超大姐親自掌勺。我頗為高興地掃了一眼雪里蕻炒肉絲,這是我的最愛,便急不可待地舉起筷子夾了一撮先嘗為快;阿丹又驚又喜地瞪大了眼睛盯著紅燒肉和紅燒獅子頭,嘖著嘴連聲叫道,一看就大開胃口。我和鄧大姐雖然吃得津津有味,但飯量有限。周總理見我倆菜過五味,便說,看來你們兩位女將習慣吃得半飽。我搭腔說,少吃滋味多,多吃滋味少。鄧大姐說,食宜半飽無兼味,可壽也!周總理立即順水推舟:‘那你和宗英就去客廳聊天吧,這樣我和阿丹就可以想吃就吃,盡情大塊吃肉。’我和鄧穎超剛進客廳,鄧穎超示意我躲在門角窺視。只見周總理用上海話說:‘儂這只饞佬坯,今朝儂可以撐開肚皮大吃特吃了。’阿丹喜不自禁地說:‘總理,有你這句話,那我就要放肆地大飽口福了。說句心里話,一見了美食,我不知不覺就成了饕餮客,就是管不了自己這張嘴。’周總理說:‘那好啊,你把一只只碗吃得底朝天,我才會打心眼里高興。’阿丹眉飛色舞地騰地站了起來,一邊說著那我就不客氣了,一邊松開了帆布褲帶;周總理見他赤膊上陣,也毫不示弱地解開了皮帶。見這兩個人對著紅燒肉和紅燒獅子頭虎視眈眈的模樣,鄧大姐笑著輕聲打趣:‘餓虎撲食,勢必風卷殘云。’我驚得睜大了眼睛,我知道阿丹是性情中人,真擔心他在周總理面前也會不拘小節(jié),狼吞虎咽。更讓我沒想到的是,周總理也會率性而為,擺出了大快朵頤的架勢。阿丹旁若無人,大吃大嚼,還邊吃邊吟唱:‘吃肉要吃油,穿衣要穿綢……’周總理也笑著插科打諢:‘阿丹見肉就笑,一吃就活力四射!’阿丹三口兩口就吃了一只狀如乒乓球大小的獅子頭,大呼好吃:‘這個紅燒獅子頭好吃,真好吃。’周總理說:‘你說好吃我就高興。這個葵花肉丸啊是我們蘇北人的最愛。’阿丹遲疑了一下,說:‘我知道總理你最愛吃紅燒獅子頭。不過你剛才怎么把它改名,葵花肉丸?’周總理呵呵笑著解釋:‘嘉慶年間,甘泉人林蘭癡著的《邗江三首吟》中,也歌詠了揚州的葵花肉’。其序曰:肉以細切粗斬為丸,用葷素油煎成葵黃色,俗名葵花肉丸。用這種做法扎出來的肉丸子色香味俱佳,便有人作詩詠之:賓廚縷切已頻頻,團此葵花放手新,飽腹也應思向日,紛紛肉食爾何人。’阿丹聽罷,驚訝得瞪大眼睛,忙不迭口地說:‘沒想到人見人愛的紅燒獅子頭,還有一番詩意雅韻。對我來說,今天真是雙喜臨門,享了口福又享耳福。’阿丹如虎撲食,又是肉又是獅子頭,舉筷不斷,吃得滿嘴肉香。我卻意外發(fā)現周總理雖然舉筷享用,還一個勁地鼓動阿丹開懷大吃,而他,吃來吃去只吃了一個獅子頭。我深感震驚,急忙做手勢暗示阿丹要口下留情,這個愣頭青,只顧一時之快,全然沒有看到我的暗示。沒辦法,我急忙挺身而出,走出客廳,對著阿丹說:‘總理講你饞佬坯,你看看你的吃相,只顧自己也不顧別人。’與此同時,我一個勁地向阿丹使眼色。也許阿丹領會了我的用意,自嘲地說:‘我啊,一見到肉就會食欲大增。’我忍不住插話:‘總理,瞧您吃得不亦樂乎,其實你僅僅吃了一只紅燒獅子頭。你是想讓阿丹吃個夠。我看得一清二楚,情何以堪。’阿丹聞言大驚失色,‘我這個人,一吃肉就忘乎所以。’他轉向周總理,用抱歉的口吻說:‘總理,我太放肆了,我這張嘴啊太饞了。”周總理正色道:‘阿丹,你怎么講這種見外的話,你吃得越香,我和小超大姐越高興。客隨主便,皆大歡喜嘛。’我說:‘這種皆大喜歡不公平’……”

我和陸正偉被宗英大姐的精彩述說深深吸引。多么幽默美妙的熱烈場景,多么動人心魂的侃侃而談!這就是生活中真實的周恩來總理!宗英大姐臉上浮現的幸福笑容,那眼睛里閃動的深情光芒,使我們感悟到,周總理的聲音笑貌已經永遠活在她的心里。同樣,周總理可親可愛的形象也深深印在我們的腦子里。

宗英大姐畢竟年事已高,對她的采訪理應適可而止。正當意欲告辭,只見她的眼角溢出了淚水。

她用手帕拭淚,晶瑩的淚珠卻在眼里打轉。看得出,一定有什么事觸動了她的心靈而且不能釋懷。

我和陸正偉的內心充滿著矛盾。繼續(xù)靜候,宗英大姐一定會說出更多的有關周總理不為世人所知而令人感興趣的生活趣事。但是,又怕過多打擾這位鶴發(fā)童顏的老大姐。我和陸正偉交換了一下眼神,正想起身告辭,宗英大姐突然輕輕地自言自語,“救人一命,勝造七級浮屠。人與人之間,患難之中見真情!”

看著她欲罷不能的神情,我和陸正偉立即正襟危坐。黃宗英見我倆全神貫注地等她說下去,用回憶的口吻動情地講開了:“1974年我雖然已從‘牛棚’回到了家,但尚未‘解放’,還是牛鬼蛇神。我家住在湖南路8號,是個大院子。有一天,我從家里看到長久緊緊關閉的大鐵門被雙雙打開,緊接著慢慢開進來一輛小汽車。我很驚奇,我們這個院子里多的是被專政的‘階級敵人’,這車子突然闖了進來,看來無事不登三寶殿。是來抓人的?看來兇多吉少。那么誰家又要大禍臨頭呢?我懷著忐忑不安的心情退到了屋角,反正一切都聽天由命。突然,我好像聽到有人在叫‘宗英大姐’,一聲接一聲,越叫越響。側耳細聽,聽出這叫聲雖然因叫得過響而有些失真,卻很耳熟。這位不速之客是誰?我一邊揣摩著一邊走到窗前,朝院子里一望,不由一怔:還在直著嗓子叫喊的人似熟非熟,她穿著一套惹人顯眼的禮服,一看就知道是有來頭的。她是誰?這時她在鄰居的指引下正朝我家走近,她的臉也越來越清晰。她還在一刻不停地叫著‘宗英大姐’,而我驚喜得張大了嘴巴,邢燕子!我終于認出了她,忘情地奪門而出。她一看到我就快步奔過來撲向了我,用力把我抱著,我也緊緊地抱著她。我倆抱著哭著,不知過了多少時間,我才語無倫次地問她:‘你怎么來了?’她故意提高嗓門,聲音響亮地說:‘是周總理囑咐我來看你的。’我簡直不敢相信自己的耳朵,一個勁地重復四個字‘你說什么?’‘你說什么?’‘你說什么?’邢燕子字字清晰地叫著:‘是周總理要我來看你。他還對我說,邢燕子,你的事跡是由黃宗英發(fā)現并寫成報告文學而在全國廣為傳播,家喻戶曉。你可不能忘了她,一到上海就該去看她。’是周總理叫你來看我!我的聲音激動得顫抖著。邢燕子的嘴角漾開了笑意,肯定地點了點頭,說:‘一下火車,我就對來接我們的工作人員說,請給我派輛車,我要去看黃宗英同志。’對方一愣,支吾著說:‘派車可以,不過……’我毫不客氣地點穿了他,‘你是不是作不了主?那你可以請示上級領導。請轉告他,我們代表團出發(fā)前,周總理在人民大會堂接見了我們。當著我們五十多人的面問起了黃宗英。如果你們上海市革委會的領導有疑問,可以找廖承志團長求證,也可以問問張瑞芳大姐。她也是代表團成員。她也一定會告訴你們,周總理對許多還沒有‘解放’的老同志、老黨員、老革命非常關心,對他們至今沒有被‘解放’非常不滿。’我禁不住笑出聲,說:‘燕子,你怎么變了?講話的口氣咄咄逼人,那派頭也是盛氣凌人。’邢燕子摟著我輕聲說:‘我是故意虛張聲勢,剛才進院子大叫大嚷,我相信隔墻有耳。我無非是想讓那些烏鬼王八蛋知道,你們到現在還把黃宗英壓在石頭下面是不對的。’”

聽到這里,陸正偉一邊笑著拍手,一邊贊不絕口:“妙,太妙了。邢燕子這一招,直截了當,一下子把要說的話用最快的速度捅到那些有權有勢的人那里。”

黃宗英抿著嘴笑了笑,詼諧地說:“這也可以說,在那個無法無天的年代,是以毒攻毒吧。”

我和陸正偉應和著她的打趣,發(fā)出了痛快的笑聲。

笑畢,我搭訕著說:“宗英大姐,在六十年代,我看過你寫的《邢燕子》《小丫扛大旗》和《特別的姑娘》。這三篇報告文學都震動文壇,在社會上引發(fā)巨大的反響。邢燕子和侯雋先后成了全國知名的先進典型。”

黃宗英用深情的語調說:“其實,這里還有一個不為人知的秘密,是有人推著我激勵我秉筆直書。”

“是誰?”我和陸正偉不約而同地齊聲問。

“是周總理。我每次去西花廳,總理都會問我,宗英,下生活了沒有,有什么故事可以講給我聽?有一次,我給周總理講了邢燕子回鄉(xiāng)務農的故事:1958年,邢燕子初中畢業(yè)后,離開繁華的大都市,只身一人回到天津市寶坻縣大中公社司家莊村。她帶著突擊隊員冬天砸開三尺厚的冰窟窿結網打魚,晚上打葦簾子,把荒涼的北大洼改造成稻米之鄉(xiāng)。周總理聽后高興地連連揮著手贊許不迭,說好,好嘛,當一個有志向有文化的新農民,我贊成,我欣賞。他突然站在我面前,加重語氣說:‘宗英,我無法告訴你我有多么激動。農村的發(fā)展需要一批有知識的年青人當開路先鋒。我們的農村太落后、太貧窮了。我當總理的著急啊!宗英,你要記住,只有中國的農村改變了,涌現了能改家天換地的新一代農民,中國才有希望。你是作家,應該寫出力作,要用筆謳歌獻身發(fā)展我國農業(yè)建設的優(yōu)秀青年嘛。邢燕子,我們需要千千萬萬個邢燕子,下次來西花廳之前,我希望能讀到你用熱情和良知寫出的一個帶著泥土氣息的有理想的邢燕子。’我被周總理急農村所急的真情實感深深地感動了。我似乎從他的語氣、眼神、手勢中感受到總理急迫改變農村落后現狀的雄圖大略。我暗暗下了決心,一定不能辜負周總理對我的囑咐。之后我立即去了寶坻縣司家莊村,和邢燕子同吃同住同勞動,由此加深理解了周總理有關‘只有中國的農村改變了,涌現了能改天換地的新一代農民,中國才有希望’的深刻見解,用真情實感寫出了報告文學《邢燕子》。后來兩篇《小丫扛大旗》和《特別的姑娘》也是在我講完故事后,周總理提議我要付諸筆墨。”

我說:“來之前我查閱了相關的資料,周總理在一個座談會上說:我知道寶坻三個知青姑娘,還是宗英同志告訴我的。”

黃宗英含笑點頭說:“對,總理講過。周總理非常關心寶坻縣三個鐵姑娘邢燕子、張秀敏、侯雋的成長和發(fā)展。他是寄希望于這一代新式農民啊!”

陸正偉問她:“在你的眼里,怎樣才算得上是一個新式農民?”

黃宗英用深思熟慮的口氣說:“一想到周總理講‘只有中國的農村改變了,涌現了能改天換地的新一代農民,中國才有希望’這段話,恍如昨天。五十年過去了,我更加理解了周總理的高瞻遠矚。農民,不能一個勁地低著頭只看腳尖下那一小塊土地,要像海員那樣站在甲板上,放眼遼闊的海洋,仰望無際的高空。”

宗英大姐,雖滄海桑田,而她的思想卻依舊敏銳犀利,她的情懷依舊熱烈澎湃!

結束了這次采訪后,我不勝感慨地說:“黃宗英,正如人們評價的那樣,影壇才女,文苑美人!”

陸正偉由衷地贊嘆道:“有人形容她是一朵飄泊的云,57歲時隨作家代表團赴藏,寫出了蜚聲文壇的報告文學《小木屋》;73歲時坐在北京中醫(yī)藥大學教室開始圓自己的大學夢。”

我用肯定的語氣說:“她風姿綽約,腹有詩書氣自華;她見解深刻,得益于周總理的言傳身教。她雖不停地飄泊探索,卻不斷閃現出充滿活力的動態(tài)美。”