基于社會交換理論的網絡課堂學習生生互動模型初探

趙悅彤++高楊帆

[摘要]社會交換理論應用于網絡課堂中生生互動模式研究不僅有其合理性,而且具有一定的優勢,由此,在深入分析社會交換理論與網絡課堂生生互動關系特點的基礎上,提出了有效優化網絡課堂生生互動關系的RAIES模型。

[關鍵詞]社會交換理論;網絡課堂;生生互動;RAIES模型

[中圖分類號]G642[文獻標識碼]A[文章編號]10054634(2016)02002005

網絡課堂的學習中,學生與老師的交流相對較少,除必要的情況(如教師布置作業,進入特定的討論區等),大部分的時間里學生主要通過觀看教師上傳的視頻等學習資料進行學習,并通過與同課堂小組成員交流討論、交換資料的方式解決重難點問題。可以說,網絡課堂中生生互動效率決定了網絡課堂的學習效率。因此網絡課堂學習中生生互動模式在網絡課堂教育中更加重要。現階段,對于互動模式的研究主要集中于傳統課堂,特別是傳統課堂中的師生互動。而關于傳統課堂的生生互動的研究主要集中在:對生生互動的含義、價值、理論以及限制性因素的探析;從不同學科教學角度出發,利用生生互動來提高教學效率的策略研究[1];將生生互動作為課堂互動形式的補充,探究課堂學習環境的構建。近年來網絡課堂興起,對于網絡課堂中的互動模式研究主要集中在三個方面:(1)如何利用相關平臺工具追蹤、記錄和分析網絡學習互動行為;(2)從用戶角度和交互的角度研究在線學習環境的框架;(3)網絡課堂互動質量的評價[2]。現有研究中對于網絡課堂生生互動模式的探索較少,而社會交換理論對于人際互動有深刻的解釋,因此基于社會交換理論構建新型網絡課堂生生互動模式為網絡課堂學習提供了新視角。

1社會交換理論與網絡課堂生生互動

網絡課堂由于其自身的虛擬性使得課堂之上的生生關系呈現出區別于傳統課堂的新特征。社會交換理論融合了諸多領域的理論成果,在分析網絡課堂生生互動模式的問題上有其特殊的優勢。

1.1社會交換理論的核心

社會交換理論是20世紀60年代興起于西方社會學界并在多領域廣泛傳播的一種社會學理論。社會交換理論以特定的人性假設為基礎,以人在一切社會行為中的利益關系為紐帶,以某種特定的價值觀念或制度文化為交換中的“一般等價物”,以“互惠原則”為核心,以報酬和代價為向導。“社會交換理論可以用一個公式來表明:報酬(reward)-代價(cost)=后果(outcome)。如果雙方所得到的后果都是正向的,則關系將持續下去;如果雙方或一方所得的后果是負向的,彼此之間的關系將出現問題。”[3]社會交換理論實際上是一種關于以報酬為核心的利益交換理論,這種交換關系起源于社會吸引,在互惠原則的引導下,交換雙方通過衡量投入報酬的比例關系來維持平衡交換。在長期的交換中,交換雙方在最初的目的性投入中增加了情感投入,交換關系通過情感聯結的建立得以鞏固,通過報酬的激勵得以強化,從而促進了交換雙方不斷將更多的資源投入新的交換過程,如此構成了穩固的交換循環鏈。

1.2網絡課堂生生關系特點分析

網絡課堂教學作為一種遠程在線互動培訓課堂與傳統課堂相互區別。網絡課堂中,學習者、教學環境和教學資源均可超越時空的限制,呈現出開放、便捷、廣域、交互的狀態。網絡課堂強調學生的主體性作用,學生可以隨時隨地進入課堂瀏覽、下載和上傳資料。然而,網絡課堂呈現出物化特點,傳統課堂上面對面的交流被Email、qq等通訊手段所代替,網絡課堂上的交流主要以書面語的形式展開,輔之以能夠表達個人感情的特殊符號來替代面對面溝通中的肢體動作、面部表情及語調的變化。這就使得隱藏在通訊工具背后的真情實感受到抑制,這在一定程度上造成情感交流的困難,降低網絡課堂的吸引力和凝聚力,使得學生學習興趣降低、精力難以集中、網絡課堂教學效果大打折扣,長此以往學生情感表達受挫可能會造成封閉,不利于學生身心健康。因此,需要建立合理有效的生生互動模式來幫助學生適應網絡課堂環境。社會交換理論的應用是一種新的嘗試。正如布勞所說:“社會交換始于社會吸引,也就是指與別人交往的傾向性。這種傾向性來自于對所期待的社會報酬的興趣”。[4]學生因希望某種需要獲得滿足而激發出交換的動機,這種需要表現為利益,利益關系得以維持的關鍵在于公平,網絡課堂中生生之間的利益需求往往是知識、技能、情感等非物質需要,因而網絡課堂交換中的公平性也不是傳統意義上嚴格的等價關系,而是強調人的主觀感受上的公平性。同時社會交換理論也指出,交換雙方資源主動地參與交換,不僅保證了交換雙方的收益權,也使得交換關系得以長期存在。在網絡課堂中,當學生看到自己投入的資源為他人所用并在此中獲得認可與贊揚時,學生的資源投入這一行為得到了強化,因而促進了網絡課堂中生生之間的良性互動。

第2期趙悅彤高楊帆基于社會交換理論的網絡課堂學習生生互動模型初探

教學研究2016

1.3社會交換理論在網絡課堂生生互動模式中的適用性社會交換理論認為:“人類的一切社會活動都可歸結為一種交換,人們在社會交往中所結成的社會關系也是一種交換關系”。[5]網絡作為一個特殊的社會,網絡課堂中生生互動可以認為是學生與學生在“網絡課堂社會”交往中所結成的一種交換關系即生生交換關系,其實質不外是互動雙方在適應一定的課堂環境的基礎上應用各種有形和無形的資源進行社會交流的行為。同時,與社會交換中所體現的利益原則相一致,網絡課堂中生生交互得以維持的根本原因也在于利益交換的互惠性與公平性,當社會交換中的一方認為自己的付出沒有收到對應的回報時,交換雙方主動或被動退出交換,交換關系斷裂。由此可見,網絡課堂具有“社會性”,網絡課堂交往中生生之間處于交換關系,并以社會交換中的利益原則為原則,故社會交換理論用于分析網絡課堂生生互動關系有其合理性。而運用社會交換理論構建網絡課堂中生生交互模式的優點在于:(1)社會交換理論重視報酬對交換的驅動作用。社會交換理論強調動機的重要作用,根據霍曼斯的價值命題,當學生通過在課堂上與他人的交流方式得到了希望得到的信息就會促進該生繼續與他人互動交流;(2)社會交換理論強調情感投入。學生在交換中滿足,收獲快樂、幸福等積極情感體驗,同時,情感本身也是一種交換資源,學生將關心和愛投入交換過程而得到他人同樣的關心和愛。情感投入使得群體凝聚力增強,使得交換關系得以穩定;(3)社會交換理論強調交換雙方的互惠性。交換強調雙方的利益互惠,通過付出得到報酬是交換關系建立的基礎,互惠原則強調主觀上的公平感,只有付出或只求回報的行為都會使得交換關系走向破裂;(4)社會交換理論強調社會價值的重要作用。綜合報酬理論和互惠性原則,用于交換的且能引發他人進行社會交換的資源必須具有一定的社會價值,保證了投入交換資源的質量;(5)社會交換理論重視激勵與強化。社會交換理論融合了斯金納新行為主義中的強化理論,認為激勵使行為得到強化。在交換中,激勵的作用在于使個人看到獲得報酬的原因在于付出,從而促使個人保持付出行為。

2網絡課堂生生互動的RAISE模型

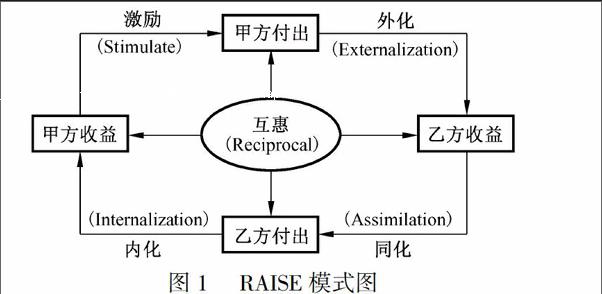

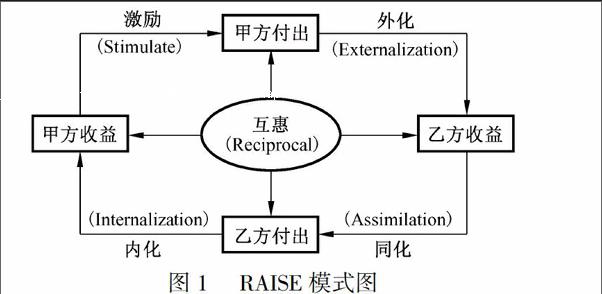

綜合社會交換理論與網絡課堂生生互動特點,網絡課堂中生生互動模式實際上可以概括為:甲方的付出外化為乙方收益;乙方獲得收益使付出行為同化于己,乙方付出的能滿足甲方需求的資源內化于甲,成為甲方收益;甲方的付出得到了回報而激勵甲方投入新一輪付出,如此形成以互惠原則為核心的新循環。這樣一個“給予—回報—再給予—再回報”的模式即為RAISE模式,如圖1所示。

1)外化。所謂的外化是指隱性資源轉變為顯性收益的過程。學生期望通過一定的付出實現自己參加網絡課堂的目的,由此產生了外化的過程。在此階段,甲方將內在的情感、知識等需求作為交換的目標,通過付出一定的物質或非物質資源追求需求的滿足,當其付出的資源中有部分資源剛好滿足乙方的需求成為乙方收益時,交換關系開始。此時,雙方的交換關系處于不穩定的起步階段,彼此考察、選擇,確定對自己有吸引力的交換對象以發展交換關系。

2)同化。同化是在交換關系中乙方通過與甲方的接觸而受到甲方思維模式與行為習慣的影響加以認同,做出將自身資源投入交換的行為,是乙方從獲得收益到付出資源的轉變的過程。同化的意義在于使乙方在接收信息、資源的基礎上作出自己的選擇與思考,通過信息篩選、整合與加工,批判吸收甲方付出的資源,為乙方付出提供物質基礎。社會交換是一個長期的過程,要求交換雙方不僅要將資源投入交換,更要自愿地投入交換。但在此階段,乙方產生付出資源的行為可能出于內疚,僅僅是對甲方付出的禮節性回應,此時交換雙方的幸福感與交換效率均較低,交換關系不穩定。

3)內化。內化是指顯性收益轉變為隱性資源的過程。社會交換理論假定人們并不像功利主義那樣尋求最大利潤,他們在特定的社會情境中進行交換時,努力去獲取利潤,但經常要考慮其所擁有的資源的限制和人的社會特性[6]。在網絡課堂生生交換中往往是贊許、友情、知識等內在報酬的交換,當乙方投入的資源被甲方利用時,乙方會感到自身價值得到發揮,認識到自身在交換中的重要性,從而更加認同交換的意義,由最初的禮節性交換轉變為自愿性交換,將交換行為內化為自己的行為模式,鞏固了交換雙方的內在報酬的交換,激發了個人參與交換的動機。

4)激勵。激勵是促進交換進入新一輪的重要環節,激勵能否發揮作用的關鍵在于交換雙方需要的滿足程度、回報的公平程度。當甲方“付出—收益”過程基本保持平衡,甲方需要基本得到滿足,會激勵交換深入進行;而當甲方認為交換出現“付出>收益”的情況時,交換公平被打破,甲方需要得不到滿足,會使交換走向終結。在交換中,一方面,在對自身付出與回報的衡量中如果感到代價和報酬不成正比關系,自己的需要沒有得到滿足,則會產生不公平感;另一方面,在來自于自己收益與付出的比值與他人收益與付出的比值之間的橫向比較中,如果自己收益與付出的比值與他人收益與付出的比值相差較大,也會產生不公平感,這種不公平感會阻礙交換的進行。加之對報酬公平感的衡量標準是評判者基于交換目標的實現程度而制定的內在標準,合理的目標設置是激發學生投入交換的積極性的重要保障。

5)互惠。“社會交換論表明:交換行為是一種介于利己和利他之間的互惠互利行為,其核心是‘互惠原則。良好的交換關系只有在交換雙方彼此受益的前提下才能得到穩固和發展。”[7]交換的雙方都希望在自己付出資源的同時也能有所回報,互惠型交換有助于建立起交換雙方的感情基礎,產生對彼此的信任感,進而有助于加強雙方繼續進行交換的自然傾向。也只有在互惠的基礎上,人們才會感到付出得到了符合自身需求的回報,使雙方在交換的過程中感到滿足,并促進雙方進一步付出資源,進入新一輪的交換。互惠原則貫穿于交換過程始終,是交換得以延續的保障和基礎。3基于RAISE模型的網絡課堂生生互動學習對策交換雙方經過外化、同化、內化、激勵這四個階段實現了交換與互動,通過付出與收益之間的轉換,交換雙方在交換過程中獲得收益,推動了新一輪交換關系的產生。因此,要優化網絡課堂生生互動關系就要從外化、同化、內化、激勵這四個過程著手,在互惠原則的基礎上,將參與網絡課堂的學生、教師和網絡課堂自身三個方面結合起來共同促進新型網絡課堂生生互動模式的建立。

3.1培養課堂學習動機,外化交換行為

學習動機,特別是內部動機是有效外化的基礎。社會交換起源于社會吸引,網絡課堂中的交換同樣起源于吸引,動機對社會吸引的意義在于一方面可以提升投入交換資源的有效性,另一方面可以提高自身卷入社會吸引的可能性和卷入程度。(1)要善于運用課程緒論部分,激發學習興趣。網絡課堂在課程導入時通常包含在教師講授的視頻中,由于受到空間性的限制,這種導入中蘊含的互動和啟發并不能得到較好的落實。但實際上,網絡課堂的導入可以采取更為靈活的方式,借助學生原始興趣和線下交流的方式,借鑒翻轉課堂理念,組織學生圍繞課程主體進行學習前期的探索,由學生為課程緒論部分錄制講授或短劇視頻,通過網絡平臺共享,使學生在對課程有大致了解的基礎上產生學習興趣,從而提高學習動機,使學生主動探索學習途徑,提高參與交換的可能;(2)要滿足多方面需要,提高學習動機。在課程的選擇上,網絡課程相對于傳統課堂更加靈活,學生選擇網絡課堂一方面基于自身的需要,一方面也注重社會的需要。學生學習不僅為了自身知識、素養的提高,更希望通過學習獲得能真正指導實踐的方法、技能。因此網絡課堂需要將理論學習同生活實踐緊密聯系起來,不斷調整課程設置,豐富課程資源,發揮網絡課堂緊跟時代發展脈搏的優勢。

3.2提高信息加工能力,同化交換思想

網絡課堂擁有大量的資源,需要學習者自己進行選擇和加工,批判吸收有利于自身發展需求的信息,在這一過程中完成對交換思想的同化。(1)信息材料的選擇上要分清主次,抓主要矛盾,優先閱讀最能解決當前問題的信息,在時間精力等條件允許時選擇補充性信息進行瀏覽;(2)心理學研究表明人短時記憶加工信息的能力是有限的,這就意味著學生不可能在短時間內掌握大量的信息,而網絡課堂信息資源又以一個龐大的體系呈現在學生面前,這就要求學生要將知識整合起來,發現其中的意義進行有條理的學習,同時,這也要求網絡課堂資源整理上要有一定的邏輯,方便學生查閱;(3)信息編碼作為提高信息加工能力的重要方法,不僅有助于學生理解信息含義及內在邏輯聯系,也有助于信息的貯存和提取。這就要求教師要幫助學生了解和運用各種學習策略,掌握信息編碼策略,提高學生信息加工能力,使學生在批判中借鑒他人付出的交換資源,將他人所傳遞的知識經過自己的加工后再次投入交換。

3.3注重課堂文化建設,內化交換模式

內化需要以認同為前提,網絡課堂生生之間的情感聯結對增強課堂凝聚力、提高學生對網絡課堂這一組織的認同感有重要作用。(1)網絡課堂需改進交流工具,將網絡在線論壇、彈窗方式、QQ群等多種交流方式結合起來,為網絡課堂的交流提供基礎;(2)不同的網絡課堂要有自己的人文氛圍,在這個氛圍中學生可以盡情展現自我,增加學生之間的日常交流和相互了解,彌補網絡課堂中情感交流不足的問題;(3)重視課堂中榜樣的力量。模仿是人類學習的重要手段,當學生之中出現一個良好的交換過程時,教師要發揮權威性力量,及時為課堂樹立榜樣。

3.4運用目標設置方法,激勵交換升級

網絡課堂生生交換的特殊性決定了對報酬的衡量必須留給獲得報酬者自己去做判斷,這種判斷的標準在于自身對參與課堂學習的目標設置,目標設置過高或過低都不利于公平感的產生。由此,學生要對在交換中需要的滿足與對報酬的期望有合理的主觀估計。首先,目標的難度應該適中,過高的目標使人望而生畏,過低的目標則缺乏挑戰性;其次,目標要具有明確性,使交換具有方向;最后,目標應該是可接受的,要切合交換雙方的實際情況。比如,當對方不擅長數學知識卻試圖要求其給予有關高等數學方面的輔導,這顯然是不可接受的目標。

3.5把握貫徹互惠原則,穩固交換關系

網絡課堂生生交換關系得以維持的重要規則就是互惠原則的貫徹,同樣規模的擴大也離不開互惠原則。當一位同學因上傳資料被同伴下載并獲得同伴的認可甚至是教師的加分等回報,這位同學會因得到收益而更加愿意將資料分享給大家,而當其他同學看到主動上傳資料可以獲得如此多的利益時也會考慮參與到這個交換體系中來,這時就需要教師及時發出鼓勵的聲音,及時給予學生積極關注和中肯的評價,讓交換一方的學生收到來自教師的回報,也推動對交換行為仍處于旁觀態度的學生參與到交換體系中。就學生自身而言,要認真對待每一次資源付出行為,正視付出與回報的關系,不斷培養挖掘資源的能力,做到自己的資源能為人所用,善用他人資源為己添彩。最后,要建立補償機制。網絡課堂的補償機制要以維持交換穩定、擴大生生交換為目的,調整參與交換雙方的利益關系,彌補網絡課堂信息量繁雜、溝通方式單一等的局限帶來的報酬滿足上的延遲,針對交換中的實際問題,具體調整課堂建設。

網絡課堂生生互動模式建立在互惠的基礎上,促進交換動機的激發有利于學生將交換意愿外化為交換行為,通過一定的信息加工方法使學生充分利用資源進行學習、加工、改造,在對信息的批判思考中將新知識同化成自身的知識體系,營造溫馨和諧的課堂氛圍和溝通工具的完善是網絡課堂生生交換發生的情感基礎,學生受到網絡課堂文化氛圍潛移默化的影響,逐漸將交換內化為自己的行為方式,通過采用合理的目標設置的方法形成合理的公平,激勵交換的深入和升級。

參考文獻

[1] 吳仁英.合作學習中的生生互動研究[D].山東:山東師范大學,2005:5.

[2]詹玉婷.同步網絡課堂交互行為分析與評價研究[D].湖北:華中師范大學,2014:57.

[3]王長河.基于社會交換理論的知識分享行為研究[J].淮南師范學院學報,2010,(2):4447.

[4] 閆莉惠.社會交換理論視域下的師生關系新解[J].華中師范大學研究生報,2010,(4):102105.

[5] 彭正文.文憑與社會資源交換的社會學分析[D].上海:上海師范大學,2005:25.

[6] 汪安民.現代性基本讀本[M].鄭州:河南人民出版社,2005:268.

[7] 廖倩楠.基于社會交換理論的課堂教學策略研究[D].廣西:廣西師范大學,2014:14.

Preliminary study of perspectives model of network classroom learning

based on theory of social exchange

ZHAO Yuetong,GAO Yangfan

(School of Marxism,Central China Normal University,Wuhan,Hubei430079,China)

AbstractSocial exchange theory applied to the network classroom interaction learning is not only rationable,but also has a certain advantage.Based on the indepth analysis of social exchange theory,this paper puts forward the effective optimization RAIES model in order to renew the network classroom interaction characteristics.

Key wordssocial exchange theory;network classroom;perspectives interaction;RAIES model