傳百年經典 承易俗精神

李東峰

秦腔《雙錦衣》是我們易俗社成立之初,由老社長呂南仲先生編寫的優秀劇目,近百年來久演不衰,其中《出家·數羅漢》一折堪稱該劇的精華,已成為家喻戶曉的秦腔名段。

《雙錦衣》將家國情、兒女情兩條線索巧妙融合,國事、家事緊密相扣,使全劇情節曲折,結構巧妙。1992年該劇在易俗社八十周年社慶之際復排上演后便以劇本的形式沉入箱底。今天,我們新一代易俗人竭盡所能、不遺余力地將這部藏于資料室23年的作品挖掘整理、重新復排,足以見得《雙錦衣》在我們易俗人心中的地位。

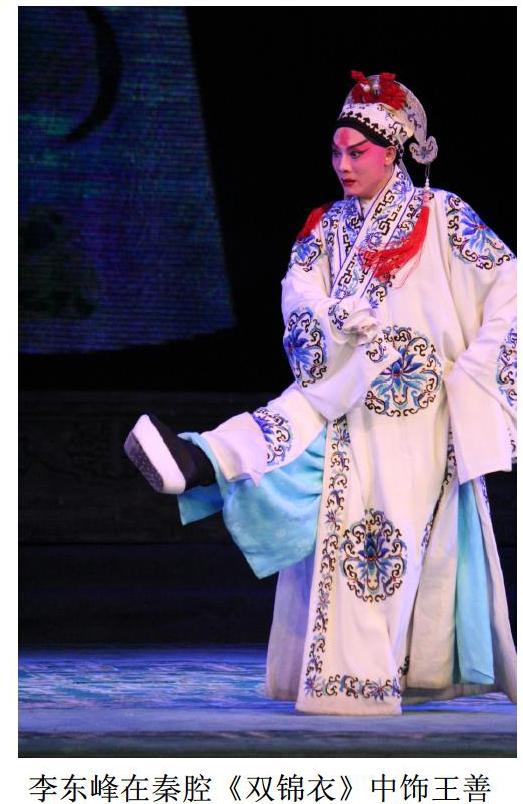

這次社里請回了王芷華、張詠華、孫莉群、任慧中、張寧中、郭葆華、桑梓、姜云芳、陶隆等數位老一輩藝術家,為我們從唱腔、表演、舞臺呈現、導演手法、音樂、舞美等方面進行了全面傳承,我有幸在劇中飾演王善。社里老前輩路習易、王允中、尹良俗等均演過此角色,由于時間差距,我未能現場觀看學習三位前輩的舞臺呈現,1992年復排演出的錄像中尹良俗先生塑造的王善一角給了我學演此角色很大的啟發,他英俊瀟灑的扮相、干凈利落的表演和大氣激昂的唱腔給我留下了深刻的印象。

王芷華老師作為傳承組組長提出了該劇復排的宗旨,那就是“新瓶裝老酒、移步不換形”。起初我的理解就是“將這部社里傳統戲傳授給我們年輕人,使其原原本本地呈現在舞臺上”,而經過幾個月的復排使我深切體會到老師提出的這一宗旨并非如此簡單。

2015年春節演出期間,我拿到了這本沉甸甸的劇本,字字句句都顯得如此珍貴,反復品讀,愛不釋手,記詞、念唱是第一步,而該劇本的唱詞非常難記,原作者呂南仲先生屬浙江紹興人,創作時,在秦腔劇本原有詩、詞、賦的基礎上,融入了富有南方氣息的駢體式劇詞,這對我來說,無疑是一次高難度的挑戰,王老師要求我遇到類似問題首先要查資料、查字典把詞意弄清,然后再按照句意記唱詞。按照老師的要求,我翻閱了許多資料,不僅熟練地記住了臺詞,而且也養成了一個隨時查閱的好習慣。此外劇本中還出現了許多民國時期的詞語,例如“中華”二字在我的劇詞里多次出現,上演后有的專家老師提出“中華”是不準確的,應該是“中原”,他們只是從字面和有關歷史、地理位置名詞角度去理解,卻不知原作者的用意,劇中作者力圖將南宋的危難與民國時期國家危難結合起來,通過戲曲中愛國人士的英勇喚醒民眾,故選用了“中華”二字。可見先賢們的良苦用心,諸如此類的時代詞語在易俗社劇本中屢見不鮮,這些時代詞語進一步詮釋了易俗社“啟迪民智、移風易俗、輔助教育”的宗旨,因此提醒我們學習易俗社的戲,必須和當時的社會背景結合起來,這也正是易俗社劇本的微妙之處。

此前演出,王善是以武生應功,僅僅凸顯出了王善英勇善戰,但有魯莽之弊,削弱了其讀書人的書卷氣和才氣,缺少了智慧。所以這次王老師對此角色的定位用文武小生應工,從而為觀眾展現出了一個有志氣、有才氣、有英武氣質和滿懷抱負的有血有肉的愛國英雄形象。

“贈衣”是該劇矛盾的起點,也是全劇最重要的戲劇沖突。過去演出版本將此折僅作為過場戲處理,只是在王、吳穿上錦衣后各用兩句唱詞來表現對錦衣的喜愛,一帶而過,情節上不是很突出,難以激起蔣成史、許本德二人的嫉妒。這次王老師為了凸顯第一個重要的矛盾點,刪去王、吳不太重要的唱,在一段音樂和伴唱中設計了一組戲曲程式舞蹈來表現這四個人對這件錦衣不同的心理動作,“喜鵲鬧、月兒笑,佳人織就雙錦袍,一針針一線線,織盡人間鸞鳳姣”,姜府家人給王、吳換上錦衣退下后,王、吳二人在這段音樂伴唱中喜悅的向外翻左袖、再翻右袖,各環膀子托袖向外上三步看袖,再退回原地雙抖袖、將水袖拾起,雙手提錦衣前襟觀賞并踩著鑼鼓上前三步,再雙抖袖退回,水袖云手左轉身左手上搭袖、右手外翻袖、右手耍云花配合腳下三個小蹉步,與吳給相互欣賞推磨,再抓右水袖走蝶步各自上下觀看這巧奪天工的錦衣,蝶步一圈,左手上搭袖右手攉袖,正好蔣、許拉住王、吳的水袖,羨慕萬份的觀賞,四人同時云步向外走,王、吳雙水袖甩開蔣、許二人然后再翻右水袖左袖搭右袖、左轉身過來相互稱贊大笑,各自滿意的坐進書桌內。這組程式動作足以展現出王、吳對其錦衣的喜愛之情,同時也巧妙的表現出蔣成史、許本德對錦衣垂涎三尺,從而想方設法加害王、吳二人,想將錦衣及姜家二女據為己有,隨后趁在黃河岸邊釣魚,欲將王、吳推向黃河淹死,不料陰謀未能得逞,僅將吳給推下黃河,而王善幸免于難,這更使蔣成史、許本德懷恨在心,隨之引起了一系列矛盾、誤會……

“助戰”則是王善愛國的具體體現。金人不斷犯境,侵擾中華,而宗澤元帥帶領的幾十萬宋兵久久不能擊退金人,且損失慘重,王善遂率領帳下眾英雄前往,助宗澤元帥擊退金人,使轄民安居樂業。此折中,過去王善著傳統秦腔大紅靠,顯得有些陳,不鮮亮,不能很好的凸顯出這個人物儒雅之氣、少年英雄的才氣,和勇猛善戰的霸氣,這個問題是我思考最多的,后來我想起前段時間看過的一個戲《楚漢春秋》中用的白底套紅靠,要是能用在王善身上,既不失其之前穿戴風格,又能體現這個英雄少年的陽光儒氣,那就最好不過了。我將此想法與傳承組老師們交流時得到了老師們的認可,后來展現在舞臺上使觀眾眼前一亮,同時也得到了同行的認可。武戲的呈現一直是秦腔舞臺上的短板,此次任慧中、張寧中二位老師要求我們“武戲也要演出感情,打出情節,既要觀眾看著精彩,還要我們自己打的規范、舒服”。所以從整個結構安排程式展現,技巧應用方面費盡了心血。這場戲王芷華老師的要求一定要突出王善搭救宗澤的情節,王善得知宗澤被金兵層層圍困時,率領大軍馬不停蹄地趕赴疆場,當金兀術對宗澤一槍刺去時王善急忙趕上,用槍挑起金兀術的大槍再向其狠狠一擊,先給金兀術來了個下馬威,隨后救走了宗澤。在整個開打中采用了秦腔傳統把子程式,與金兀術對打運用了小快槍,這套槍法的節奏由慢到快層層遞進,在快槍結束時的“緊四擊頭”鑼鼓中采用了,搭抖、搭、翻身、搭、一刺鼻子、亮相,再打下兀術,在“緊急風”鑼鼓中王善“提槍耍三個轉身、扔槍花、再接槍轉身扎槍”,起“四擊頭”走“緩槍、六個跨腿翻身再一個鷂子翻身、涮槍亮相,追下”,在后面與金兵的交戰中還特意給王善設計了一套雙刀槍的把子套路和一整套跟頭檔子,這樣既豐富了戰爭和武打場面,又很好地展現了王善驍勇善戰、勇猛無敵。擊退金人后,宗澤元帥欲還朝為王善請功封賞,王善婉拒,展現了其無私愛國的高貴品質。

“招賢”一場也是王善的重頭戲,為了輔佐康王,宗澤欲籠絡擁有十數萬精兵的王善一起抵擋內憂外患,遂單人獨騎上山勸降,誰料想王善誤以為朝廷命宗澤上山假借勸降而將其一舉殲滅。宗澤元帥為了國家苦苦相勸,才得到了王善的理解,愿同宗澤元帥下山一起輔佐康王。原版的王善這場戲是扎大靠,和宗澤見面后只是語言上的交鋒。這次復排,這場戲將王善穿得大靠改為了穿改良靠,披斗篷,頭插翎子,帶千斤和狐狼尾,這身服飾也同助戰是穿的大靠色調一致。這樣的穿戴,一是為了使這個人物在舞臺上更加的鮮亮,體現出一個青春少年的儒雅與機靈;二是為了方便舞臺上大幅度的動作與調度。上場基本上保留原版的“浪頭”上場不變,還是以傳統“坐帳”的形式,王善踩“倒脫靴”鑼鼓上場,在九龍雙手掏翎子九龍口亮相、整冠、向前上三步拉斗篷轉身在臺口亮相,再“倒蝸牛”回到中場掏翎子唱:“烽煙滾滾山河暗,胡蹄到處哀聲喧,大好河山遭蹂踐,世滅胡虜保中原。”從出場到唱完這段主要是表現出王善對內亂的不滿與無奈,對無辜百姓生靈涂炭的憐惜,對外敵的憤慨和剿滅強敵的決心。當探子來報說宗澤單騎來見時,王善站起雙手掏翎子右腳踩在座椅上,吩咐重兵四下埋伏,見機行事,然后跳下座椅念“風云翻滾沖牛斗,豈容他人設計謀”,撩起斗篷在“垛頭”鑼鼓中用斗篷作“風火輪”動作,在“擂錘”鑼鼓中雙掏翎子轉身氣憤踩在座椅上。這段表演充分的表現了王善對于朝廷、宗澤等的強烈不滿,準備隨時擒拿宗澤!當宗澤上來后,二人的對話以王善的質問和宗澤對答層層遞進,為了強化二人激烈的語言交鋒,還運用了大幅度的舞臺調度和身段動作,充分的展現戲曲的程式美,更使程式個性化。宗澤費盡口舌與王善解釋這場誤會是張邦昌、王時雍一幫奸黨所為,并非是朝廷和康王的本意,說明了他上山的來意時,王善恍然大悟,悔恨萬分,雙手撫顫領子,搓手頓足,渾身顫抖唱出“聽老將一席話……”,表達出保定康王正是自己的志向所在,愿并馬疆場,效力麾下,為驅胡爾,光復中華!王善跨右腿轉身蹁左腿,站起雙手攉斗篷,在“菜碟子”鑼鼓中,提斗篷滿懷希望的上三步跪在了宗澤當面,表示降服。

“團圓”一折則是整個矛盾的轉折收場。此劇的結局同樣采取了中國戲劇中大團圓結局的藝術美,符合中國人的審美習慣。此折在保留了原有的舞臺呈現方式基礎上,王老師還在行船過程中做了很大的改進,其行船舞蹈動作更加的宏偉有氣勢,層次分明,使人一目了然。四個人在船上的幾段唱腔,得以很好的保留,此處王善的唱“夜半心涼秋風爽,蟾光如晝射蓬窗。紅絲牽斷永絕望,悔不該,急忙忙,亂慌慌,忙忙執筆,慌慌休妻,全不細思量,將一個賢德的女嬌娘,永世歸入水云鄉。”則是王善在該劇中唯一完整的唱段,開始之初,我是按照前輩尹良俗先生1992年演出錄像學唱,一直找不到感覺,王芷華老師教導“你尹老師是按武生應功該角色,放的比較開,作為你現在演這個角色應該怎樣的理解和體現,你自己再把這段唱詞好好的分析分析!”隨后我反復的分析琢磨這段唱詞,恍然大悟,這段唱實際寫的是王善對自己的一種自責和懊悔,是王善對月長嘆,觸情生情,是一種思索式的語言。特別是這兩句“悔不該,急忙忙,亂慌慌,忙忙執筆,慌慌休妻,全不細思量”,一定要提著氣、提著勁唱,才能表現出王善悔恨自己當年不該莽撞寫下休書,使其妻受到了極大的委屈,致她投河自盡的悔恨心情。當第二天再演唱的時候王老師和孫莉群老師都說“今天才唱出了意思”,看來還是自己要動腦子琢磨!老師的教誨使我明白了不能光扯著嗓子瞎唱,要用心去研究人物心理,才能唱出人物感情,賦予人物的靈魂!此劇以天亮后四人出艙相遇為收場,實現了國泰而民安,有情人終成眷屬的大團圓結局。

經過三個月左右老師們不辭勞苦的排導,我們認認真真的學習,終于將《雙錦衣》前后本搬上了舞臺,得到了觀眾的認可,部分觀眾也提出了建議供我們今后完善參考。此時,我也全然明白了王老師此前提出的“新瓶裝老酒、移步不換形”的用意并非我當初所理解,而是通過此次老藝術家的傳承,在原有唱詞、唱腔基礎上進一步優化,在舞美上力求回歸戲曲傳統,巧妙應用現代高科技。傳承不等于保守、墨守成規,一個好的作品只有不斷的磨練、洗煉,認真打磨,不斷有新的東西出現,有新的呈現才能逐步走向經典傳承百世。通過我們規規矩矩、扎扎實實的舞臺呈現做到移步不換行,才能使年輕觀眾接受,使老觀眾滿意。

在這次復排中,老師們給我付出了相當大的心血,與其說是一次傳統戲的復排上演,還不如說是對我從學校畢業后在舞臺上摸爬滾打了十幾年后的一次回爐式的再教育。經過老師幾個月如一日的悉心教導、排練,舉一反三的排導理念,使我在業務上,掌握了同一行當、同一角色,著裝不同就有不同的步法、手勢、身法來創作人物,從老師視學生為子女、無私奉獻、嚴格要求中,學到了他們愛社如家的精神。使我明白了繼承易俗社的藝術,不僅要繼承它的劇目、表演、唱腔,還應該繼承老一輩藝術家的高尚品格及所創造的易俗精神,這就是我這次最大的收獲。

只有銘記“戲曲要死學用活”這句話,規規矩矩的將老師身上的玩意學過來,認認真真的將其呈現在舞臺上,才是對眾位老師無數日日夜夜的教誨最大的回報。她經常教導我,學戲要博采眾長,兼收并畜,轉益多師。還要勤于看,苦于練,善于思,精于變,博才多藝,廣泛借鑒,這樣才能提高自己的技藝。