欠發達地區農村集體建設用地流轉績效評價

宋具蘭 羅海波 吳琳娜

摘要:績效評價有利于及時反饋、調整和改善農村集體建設用地流轉的模式、次序、規模和管理,為相關部門提供科學合理的決策依據。本研究以貴州省湄潭縣為例,從用地配置、經濟效益、社會效益、生態效益四個方面構建了評價指標體系,在實地調研基礎上,綜合調研數據和層次分析法對各指標體系進行賦權評分,進而對欠發達地區農村集體建設用地流轉績效進行了分析評價。結果表明,績效綜合分值為79.16,說明研究區農村集體建設用地流轉所帶來的社會、經濟、環境、生活等各方面效益比較協調,有利于促進當地經濟社會發展;經濟效益在流轉前后變化幅度最大,而生態效益變化幅度最小,其中流轉農戶純收入增加指數和單位面積流轉收益變化指數變化幅度最大,而建成區綠地覆蓋率指數變化幅度最小。今后可通過增加流轉農戶社會保障、收益分配、就業率、農戶對流轉的支持度、土地利用容積率、生態建設率等來協調好欠發達地區經濟、社會、環境、生活的發展與各方利益,實現流轉效益的最大化,同時加強生態環境的建設。

關鍵詞:農村集體建設用地;流轉;指標體系;績效評價;貴州省湄潭縣

中圖分類號:F321.1文獻標識號:A文章編號:1001-4942(2016)08-0167-06

AbstractThe performance evaluation is beneficial to timely feedback, adjustment and improvement of the mode, order, scale and management of rural collective construction land transfer. It provided scientific and rational bases for the government or policy makers. Meitan County of Guizhou Province was taken as an example in this study, and the evaluation index system was constructed from land allocation, economic benefits, social benefits and ecological benefits. On the basis of field investigation, the survey data and the analytic hierarchy process was comprehensively used to evaluate the weight of each index system. And then, the performance of rural collective construction land transfer was analyzed and evaluated in underdeveloped areas. The comprehensive performance score in the study area was 79.16, which illustrated that the benefits of society, economy, environment and life brought by rural collective construction land transfer was more harmonious, so it played certain roles in promoting the local economic and social development. The change of economic benefits was the largest after the rural collective construction land transfer, while that of ecological benefits was the smallest. The variation ranges of the transfer farmers net income increasing index and the variation index of circulation income per unit area were the largest, while that of the index of green coverage rate in built-up areas was the smallest. In future, the development and interests of every part including economy, society, environment and life should be coordinated through increasing the social security, income distribution, employment rate and support degree of transfer farmers, the volume rate of land use and the rate of ecological construction, etc, so the maximized transfer efficiency should be achieved, and the construction of ecological environment should be strengthened.

KeywordsRural collective construction land; Transfer; Index system; Performance evaluation; Meitan County of Guizhou Province

農村集體建設用地流轉是土地使用制度改革的推進和市場經濟體制下生產要素優化配置與合理流動的必然,是盤活存量農村土地資源、破解城鄉建設用地瓶頸、緩解人地矛盾、提高土地利用效益的重要手段之一[1]。在黨的十八屆三中全會通過的《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》提出了“建立城鄉統一的建設用地市場,在符合規劃和用途管制前提下,允許農村集體經營性建設用地出讓、租賃、入股,實行與國有土地同等入市、同權同價”等改革政策,這標志著農村集體建設用地流轉向市場化發展邁進了一大步。“十二五”期間,貴州省重點實施工業強省和城鎮化帶動戰略,國有建設用地供給的有限性和需求量日益增加的矛盾愈發尖銳,而農村集體建設用地存在布局散亂、利用效率低下、閑置面積多等情況,形成了“城市發展建設用地供給不足與農村集體建設用地粗放利用”的不合理現象,農村集體建設用地流轉是解決這種現象和矛盾的有效途徑之一。

農村集體建設用地流轉績效是集體建設用地流轉制度的表現和反應,是農村集體建設用地流轉的市場運行效率和功能效果的綜合表現[2],可以系統綜合地從用地配置效益、經濟效益、社會效益、生態效益方面進行度量[3,4]。農村集體建設用地流轉績效評價的好壞有利于及時反饋、調整和改善農村集體建設用地流轉的模式、次序、規模和管理;為政府或決策者提供科學合理的決策依據,進而更好地改變農村集體建設用地低效利用狀態,發揮其作為盤活存量農村集體建設用地的重要作用[5]。

目前,已有學者對農村集體建設用地流轉的發展歷程、現狀、問題與對策[6,7],立法、使用權法律問題[8,9],制度建設[10],產權、收益分配、價格影響因素[11-13],管理、模式[14,15],土地定級、潛力測算、資源配置效益、驅動力分析[16-19]等方面做了相應的研究和探討。亦有學者從流轉模式、土地市場等單一角度對農村集體建設用地流轉績效進行評價。如:岳意定等[20]使用網絡層次分析法對農村土地流轉經濟績效進行分析,結果表明股份合作制流轉帶來的經濟績效最大;程飛[21]運用熵權法與AHP兩種方法對不同農村土地流轉模式進行了績效評價,結果表明農戶自發流轉模式、集體主導流轉模式與集體參與流轉模式都能產生不同程度的正向經濟與社會效益;曹建華等[22]通過研究農村土地流轉的農戶供求意愿,利用市場供求模型來評價流轉的經濟效率;尚勇敏等[2]運用DEA法中的C2R模型及超效率DEA模型,對農村土地市場績效進行評價。但是系統地從用地配置、經濟效益、社會效益、生態效益綜合角度對農村集體建設用地流轉績效進行評價的研究甚少,僅劉法威[4]對南京市、張鵬[23]對浙江省湖州市等發達地區的農村集體建設用地流轉績效評價進行了研究,尚沒有對欠發達地區農村集體建設用地流轉績效進行評價的研究。

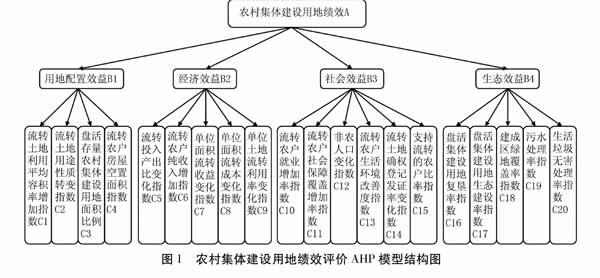

本文基于AHP法,從用地配置、經濟效益、社會效益、生態效益四個方面選取20個指標構建農村集體建設用地流轉績效評價指標體系,以欠發達地區貴州省湄潭縣農村集體建設用地流轉為例,結合實地調研數據對研究區農村集體建設用地流轉績效進行評價,以期為欠發達地區農村集體建設用地健康高效流轉、合理利用土地資源、提高土地利用率、盤活存量農村集體建設用地面積等提供參考。

1研究區概況

湄潭縣位于貴州北部,平均海拔972.7米,以山地和丘陵為主,屬于亞熱帶季風性氣候,喀斯特地貌發育,生產力水平低下、發展不平衡。主要種植茶業、糧業與烤煙,屬于典型的農業縣。2013年常住總人口37.64萬,其中農業人口約為27.5萬,GDP總值為54.04億元,農民人均純收入為7 654元,經濟發展落后,交通不發達,城鎮化率約為36.5%,屬于欠發達地區。湄潭縣是第一批全國農村改革試驗區之一,試驗區內統一制定了土地流轉合同,成立了土地流轉服務中心;出臺了《農村集體土地房屋登記管理辦法(暫行)》、《城鄉建設用地增減掛鉤暫行辦法》、《農村集體建設用地使用權流轉管理實施辦法(試行)》等政策,允許農村集體建設用地流轉和抵押,旨在逐步完善土地管理制度,破解城鄉建設用地瓶頸。

湄潭縣以土地制度改革助推“三農”發展。調研發現,湄潭縣官堰村“保權保利、統一出讓”模式和核桃壩村“村莊城鎮化”模式等的實施帶來了一定的經濟與社會效益;“退宅還耕”、“三資轉換”與“增減掛鉤”等政策的實施,取得了“增人不增地、減人不減地”的成果。2013年,湄潭縣農村集體建設用地流轉面積為116.890 9 hm2,獲得土地出讓金3.174 1億元;2014年,湄潭縣又成為全國第二批農村改革試驗區,承擔“農村土地承包經營權流轉管理”試驗,其農村集體建設用地流轉是中國欠發達地區典型代表之一。

2數據與方法

2.1數據獲取

為深入了解農村集體建設用地流轉實施情況和評價指標分值計算,采取按經濟發展水平不同等級鄉鎮進行分層抽樣與隨機抽樣相結合的方法,選擇貴州省湄潭縣不同等級的8個樣本區(見表1)進行實地調研。

于2013年10-12月和2014年5月,采用現場咨詢、訪談、座談以及問卷調查等方式,

對研究區農村集體建設用地流轉用地配置方面、經濟方面、社會方面、生態方面等進行了調研。一是以現場踏勘、聽取情況介紹,與相關領導和負責人員座談的方式了解當地農村集體建設用地流轉的規模、流轉價格、流轉實施的收益與效果、流轉過程中的問題與困難等內容。二是隨機走訪對農戶進行訪談與問卷調查,獲取農戶閑置宅基地面積、流轉面積、流轉后收入、生活改善度、滿意程度等信息。在同一村民小組抽樣樣本不超過5戶,同村不低于22戶。共發放調研問卷203份(見表1),收回有效問卷186份,有效問卷率為91.6%。

2.2評價方法

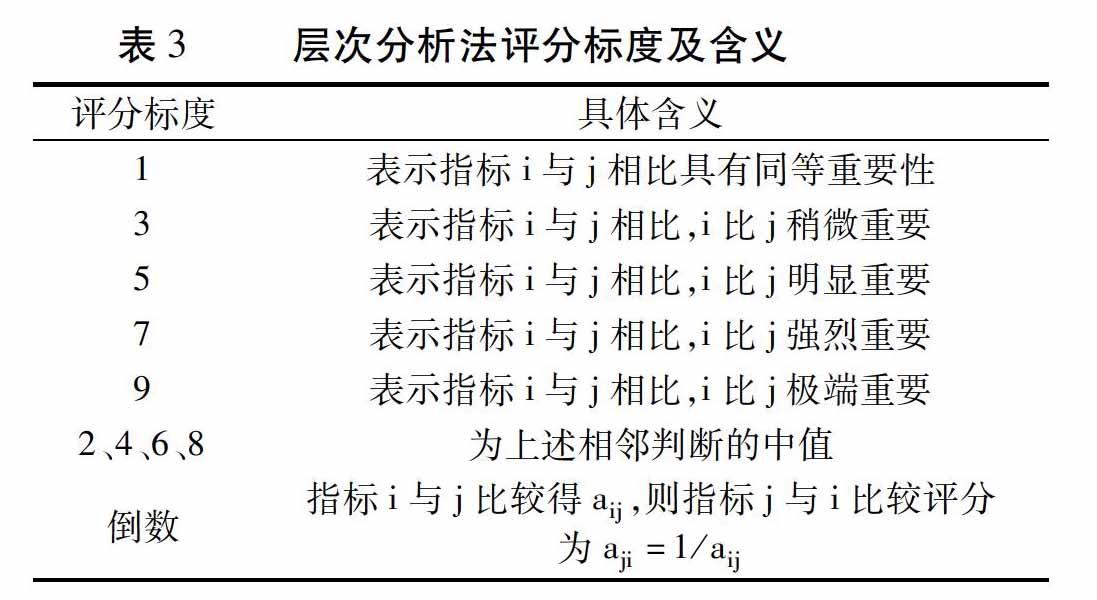

層次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)是Saaty教授在20世紀70年代提出的,是采用定性與定量分析相結合的一種決策方法[24]。本文在構建指標體系的基礎上,結合調研數據和層次分析法對農村集體建設用地流轉績效進行評價。

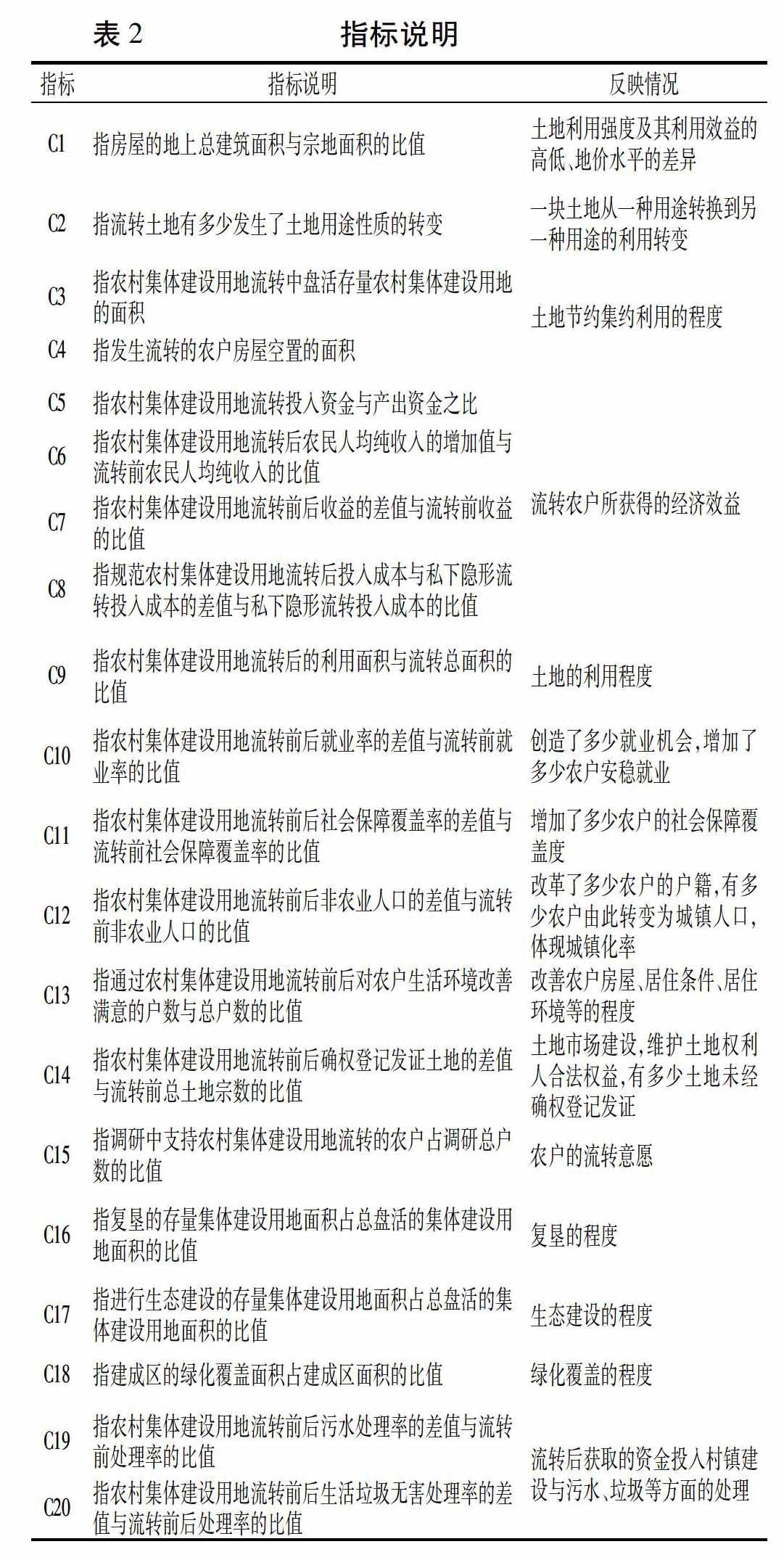

2.2.1構建指標體系根據相關性、可操作性、代表性、全面性和可比性原則,結合農村集體建設用地流轉實際情況,借鑒相關評價指標體系,從用地配置效益、經濟效益、社會效益、生態效益四個方面選取影響農村集體建設用地績效的20個主要指標構建農村集體建設用地流轉績效評價指標體系,以保證最終評價效果的客觀準確性。整個指標體系可分為三個層次、四大類、二十個指標值,如圖1所示。各指標說明見表2。

3農村集體建設用地流轉績效評價結果

3.1評價結果

通過對調研時獲取的數據進行統計分析,各指標取值及計算結果(表5)顯示,研究區農村集體建設用地流轉工作績效綜合分值S=79.16。根據農村集體建設用地流轉績效評分分級標準,屬于良等級,說明研究區農村集體建設用地流轉所帶來的社會、經濟、環境、生活等各方面效益比較協調,有利于促進當地經濟社會發展。

3.2評價結果分析

3.2.1方法可行運用本研究建立的評價體系,評價結果表明湄潭縣農村集體建設用地流轉工作績效屬于良等級,與實際取得的績效基本一致。因此,綜合實地調研數據和從用地配置、經濟效益、社會效益、生態效益四個方面,運用層次分析法進行欠發達地區農村集體建設用地流轉工作績效評價是可行的。

3.2.2流轉效益分析一級指標用地配置、經濟效益、社會效益、生態效益的績效分值分別為SB1=10.68、SB2=31.49、SB3=28.08、SB4=8.91。可以看出,經濟效益>社會效益>用地配置>生態效益,說明農村集體建設用地流轉帶來的經濟效益比較顯著,社會效益次之,用地配置和生態效益相對較弱。這主要是因為農村集體建設用地流轉實現了流轉收益、農戶收入水平、農村經濟發展等的提高,流轉取得最大的經濟效益。而農戶在流轉中獲得較大經濟效益時,對流轉工作的支持度和滿意度也有所提高,帶來了較好的社會效益。而同時,農村集體建設用地流轉將使零星、散亂的土地集中連片經營,實現土地資源優化配置,促進土地、勞動力、技術、資金等生產要素的合理流動和優化組合,盤活了大量的農村集體建設用地,取得了一定的用地配置效益。農村集體建設用地流轉通過對退宅還耕、復墾土地和生態建設,也取得了相應的生態效益。

3.2.3流轉前后效益對比在流轉前后一級指標效益對比中,經濟效益在流轉前后變化幅度最大,因為經濟效益的各項二級指標在流轉后的值都有所增加,增加幅度最大,取得了最好的效果。而生態效益在流轉前后變化幅度最小,因為生態效益的各項二級指標在流轉前后增加幅度最小,取得的效果也最小。

流轉農戶純收入增加指數和單位面積流轉收益變化指數在經濟效益中起到了決定性作用。農戶流轉前純收入為4 000元,流轉后純收入為7 600元,增加了近一倍,單位面積流轉收益從流轉前的150元增加到流轉后的1 200元。湄潭縣出臺了一系列政策來推進農村集體建設用地流轉,鼓勵農戶退出閑置宅基地,農戶可以直接獲取經濟效益,增加農戶純收入,進而生活水平得到提高。因此流轉農戶純收入增加指數和單位面積流轉收益變化指數在流轉前后變化幅度最大。而建成區綠地覆蓋率流轉前為35.4%,流轉后為38.9%,僅增加了3.5個百分點,這是因為農戶對生態環境建設和環保意識薄弱,盤活集體建設用地復墾率和生態建設率較小,因此建成區綠地覆蓋率指數在流轉前后變化幅度最小。

4討論與結論

(1)對欠發達地區農村集體建設用地流轉績效起決定性作用的指標有流轉土地利用平均容積率增加指數、流轉投入產出比變化指數、流轉農戶純收入增加指數、單位面積流轉收益變化指數、流轉農戶就業增加率指數、流轉農戶社會保障覆蓋增加率指數、流轉農戶生活環境改善滿意度指數、流轉土地確權登記發證率變化指數和盤活集體建設用地生態建設率指數,它們的指標加權值相對較大。因此,可通過增加這些指標值,即增加流轉農戶社會保障、收益分配、就業率、農戶對流轉的支持度、土地利用容積率、生態建設率等來協調好經濟、社會、環境、生活的發展與各方利益,退出閑置建設用地,加大流轉規模,提高土地利用率,優化農村土地利用結構調整與空間布局,合理組織利用農村集體建設用地,從而保證農村集體建設用地流轉工作的開展,實現流轉效益的最大化。

(2)由于欠發達地區生態環境極其脆弱,存在破壞容易修復難等問題。因此,在欠發達地區進行農村集體建設用地流轉中要加強生態環境的建設,在獲取最佳經濟效益和社會效益的同時,也要最大限度地保持生態平衡和充分發揮生態效益。

由于農村集體建設用地流轉的復雜性與特殊性,隱形流轉普遍存在,難以獲得連續年份的數據,本文僅以一年的數據進行了橫向評價,沒有進行縱向評價,這也是下一步的研究方向。同時,農村集體建設用地流轉的有效性和潛力不僅取決于農戶自身、當地自然社會經濟條件的影響、土地交易市場機制的有效運轉,還取決于政府法律法規政策因素的主導和制約。政策對農村集體建設用地流轉的影響有待進一步研究。

參考文獻:

[1]

文楓,魯春陽,楊慶媛,等.農村集體建設用地流轉研究進展[J].地理科學進展,2011,30(9):1193-1200.

[2]尚勇敏,何多興,楊慶媛,等.基于DEA 法的重慶市農村土地市場績效評價[J].中國土地科學,2012,26(5):30-36.

[3]胡建,高彩云,秦曉杰.河北省易縣農村集體建設用地流轉潛力評價[J].江蘇農業科學, 2012,40(5):412-414.

[4]劉法威.農村集體建設用地流轉績效評價——以南京市為例[J].山東理工大學學報(社會科學版),2012,28(1):14-17.

[5]魯春陽,文楓,楊慶媛,等.農村集體建設用地流轉潛力估算[J].農業工程學報,2011,27(5):305-312.

[6]陳利根,龍開勝.我國農村集體建設用地流轉的發展歷程及改革方向[J].中國農史,2008(2):79-84.

[7]黃慶杰,王新.農村集體建設用地流轉的現狀、問題與對策——以北京市為例[J].中國農村經濟,2007(1):58-64.

[8]李玉蘭.農村集體建設用地流轉的立法研究[D].南京:南京農業大學,2007.

[9]張海濤.農村集體建設用地使用權流轉法律問題研究[D].濟南:山東大學,2005.

[10]姜開宏,孫文華,陳江龍.集體建設用地流轉制度變遷的經濟分析[J].中國土地科學,2005,19(1):34-37.

[11]張雪琴,田萌.初探農村集體建設用地使用權流轉中的產權制約問題[J].資源·產業,2006,8(2):14-18.

[12]王文,洪亞敏,彭文英.集體建設用地使用權流轉收益形成及其分配研究[J].中國土地科學,2009,23(7):20-23.

[13]耿檳,朱道林,梁穎.基于特征價格模型的農村集體建設用地流轉價格影響因素研究[J].生態經濟,2013(1):56-58,70.

[14]薛華,吳德夫.農村集體建設用地流轉管理研究[D].重慶:重慶大學, 2004.

[15]唐健,譚榮.農村集體建設用地價值“釋放”的新思路——基于成都和無錫農村集體建設用地流轉模式的比較[J].華中農業大學學報(社會科學版),2013(3):10-15.

[16]楊建鋒,馬軍成,楊建波,等.集體建設用地土地級別評定探討——以新野縣為例[J].中國農業資源與區劃,2013,34(6):93-99,126.

[17]文楓.重慶市農村集體建設用地流轉潛力測算研究[D].重慶:西南大學,2011.

[18]張夢琳,陳利根.農村集體建設用地流轉的資源配置效應及政策含義[J].中國土地科學,2008,22(11):72-75.

[19]李艷,邱道持,張怡然. 基于主成分分析的集體建設用地流轉驅動力分析——以重慶市忠縣為例[J]. 中國農業資源與區劃,2010,31(6):58-62.

[20]岳意定,劉莉君.基于網絡層次分析法的農村土地流轉經濟績效評價[J].中國農村經濟,2010(8):36-47.

[21]程飛.不同農村土地流轉模式績效評價研究[D].重慶:西南大學,2014.

[22]曹建華,王紅英,黃小梅.農村土地流轉的供求意愿及其流轉效率的評價研究[J].中國土地科學,2007,21(5):55-60.

[23]張鵬.農村集體建設用地流轉機制與績效研究——以浙江省湖州市為例[D].杭州:浙江大學,2007.

[24]徐建華.現代地理學中的數學方法[M].北京:高等教育出版社,2002:224-230.

[25]章少杰.地方政府土地征用過程的績效評估研究——以桐廬縣為例[D].杭州:浙江大學,2009.

[26]任奎,周生路,姚俊,等.南京市土地征用制度實施績效評價研究初探[J].農業技術經濟,2008(1):72-78.