日本等國對南沙群島的侵略和南海諸島的戰后安排

南海是西太平洋地區最大的陸緣海,北靠中國大陸和臺灣島,東接菲律賓群島,南鄰加里曼丹島和蘇門答臘島,西接中南半島和馬來半島,總面積約350萬平方公里。南海是連接兩洋三洲的要沖,東北部經巴士海峽、巴林塘海峽等眾多海峽和水道與太平洋相溝通,東南經民都洛海峽、巴拉巴克海峽與蘇祿海相接,南面經卡里馬塔海峽及加斯帕海峽與爪哇海相鄰,西南經馬六甲海峽與印度洋相通。南海還蘊藏著豐富的漁業、油氣等資源,對各沿海國經濟的可持續發展有著舉足輕重的作用。

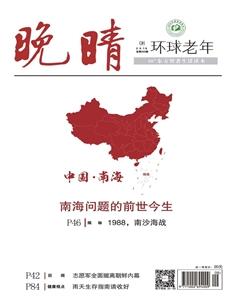

中國在南海擁有西沙、南沙、中沙和東沙四大群島,其中,南沙群島在諸島中居南,島礁沙洲最多, 散布最廣,位于北緯3°40'至11°55',東經109°33'至117°50'之間。東南向西北延伸達1000公里,分布著大小230多個島嶼、沙洲與礁、灘。當前引發關注的南沙群島是中國最早發現和命名的,中國最早并持續對南沙群島行使主權管轄。20世紀30年代以前,國際上對中國南沙群島的主權狀況沒有爭議,世界有不少地圖和百科全書標明南沙群島屬于中國。

20世紀初,隨著西方殖民者和帝國主義者加大對中國及東南亞地區的侵略,英國、德國、法國、日本等開始覬覦南沙群島,但他們的企圖無一例外都遭到中國晚清政府、民國政府以及民眾的強烈反對,大部分侵略舉動都以失敗告終。二戰爆發后,1939年日本為實施控制東南亞和澳大利亞的“南下戰略”,侵占了中國南沙群島部分島礁。

1943年11月,中國、美國、英國三國首腦在《開羅宣言》中寫明:“……三國之宗旨在剝奪日本自1914年第一次世界大戰開始以后在太平洋所得或占領之一切島嶼,在使日本所竊取于中國之領土,例如滿洲、臺灣、澎湖列島等,歸還中華民國。”1945年7月26日發表的《波茨坦公告》第八條規定:“《開羅宣言》之條件必將實施,而且日本之主權必將限于本州、北海道、九州、四國及吾人所決定其他小島之內。”

日本戰敗后,民國政府于1946年12月派艦巡視和收復了太平、中業等南沙群島主要島礁,接收了南沙全部島礁并進駐南沙主島太平島。1947年,民國政府重新命名包括南沙群島在內的南海諸島全部島礁沙灘名稱共159個,并公布施行。同時,民國政府對外公布中國南海疆域圖,用11段線標注了中國在南海的領土主權和歷史性水域范圍。此后相當長時期內,美國官方對此未持異議,考慮到二戰后美國在亞洲的重要影響和民國政府及后來的臺灣當局與美國長期保持盟友關系,美國對這一切顯然是知曉和認可的。

海峽兩岸的分裂、冷戰的爆發、全球兩大陣營的對立,使得美國政府在南海島礁歸屬問題上有了更多權宜的考慮。這首先體現在戰后的對日和約安排上,旨在解決戰后日本作為戰敗國的領土及國際地位問題的《舊金山對日和平條約》(以下簡稱“舊金山和約”)于1951年9月8日簽署、1952年4月28日正式生效。該和約聲明“日本承認朝鮮半島之獨立、放棄臺灣、澎湖、千島群島、庫頁島、南沙群島、西沙群島等島嶼的主權”,其中第二章“領土”部分第2條第6款規定“日本放棄對南沙群島與西沙群島之所有權利、名譽與請求權”,但未言明南沙群島等領土的歸屬。

中國是日本軍國主義戰爭罪行的最大受害國和第二次世界大戰的四大戰勝國之一,中華人民共和國卻未被邀請出席舊金山會議。對此,中國政府1951年8月15日發表《中華人民共和國中央人民政府外交部部長周恩來關于美英對日和約草案及舊金山會議的聲明》,宣布包括南沙群島在內的南海諸島“向為中國領土”,反對“舊金山和約”雖然規定日本放棄對南海有關島嶼的一切權利卻不提歸還主權問題,重申有關島嶼在日本投降后“已為當時中國政府全部接收”,中華人民共和國在有關島嶼的主權“不受任何影響”。

美國為了推動日本與臺灣當局緩和以更好地服務于其亞太戰略,1952年主導日本和臺灣簽署了《日臺條約》,其第二條延用“舊金山和約”模式規定,“茲承認依照公歷一千九百五十一年在美利堅合眾國金山市簽訂之對日和平條約……第二條,日本業已放棄對于臺灣及澎湖群島以及南沙群島及西沙群島之一切權利、權利名譽與要求。”其含義無疑是,當時仍然被美日兩國承認的臺灣當局代表中國接收了日本放棄的南海諸島。