古陶殘片“復原”系列陶藝

一、漢、唐兵馬俑陶塑殘片的由來

1959年中央工藝美術學院建院初期,陶瓷藝術設計系結合教改和教材建設,將建院前后本科五年制的 55、56、57級三個班的專業史論課、造型與裝飾基礎課合并,把課堂搬進故宮博物院西宮,由梅健鷹教授和專業教師以及博物院陶瓷組陳萬里研究員等專家,分別講授中國陶瓷史、歷代陶瓷造型與裝飾風格課程,輔導同學對從原始社會彩陶開始直至明、清瓷器中的典范作品進行為期一年的測繪臨摹。我除去任課還兼職系秘書,并坐班負責陶瓷系在故宮的課堂教學組織工作。授課期間的 1959年春天,正值故宮博物清理文物倉庫,處理文房四寶倉庫、家具屏風倉庫和陶瓷倉庫中的殘余物品。考慮到學院教學用具和教師備課需要,我建議學校總務處購買了一批書畫用筆。同時,為了學院教學建設和各系專業試驗工廠教學的需要,經我與故宮博物院院辦聯系,吳仲超院長審批,將清倉處理的殘余家具屏風散件、古陶瓷和琉璃殘品(陶塑、琉璃居多)贈給了學院。由總務處白振歐科長經辦,運回了幾卡車,分別將古陶瓷殘品和家具屏風硬木散件存放在操場南平房庫房和東食堂前平房庫房中。其中硬木散件,在“文革”前室內系家具設計課中,同學實習打小樣已用完;古陶瓷殘器放在南平房庫中。“文革”期間庫房作為勞改隊牛棚,這些木箱連同本來就破損的古陶瓷“四舊”,又堆放在露天南墻內十多年。“文革”后恢復辦學招生,這些古陶瓷殘器除幾經有心的專業教學人員選去做教學資料外,剩下無頭缺腿的陶馬殘片,又被陶瓷系試驗工廠的教輔敦萬隆師傅、蔡德春老師搬存在工廠二樓露天涼臺上。

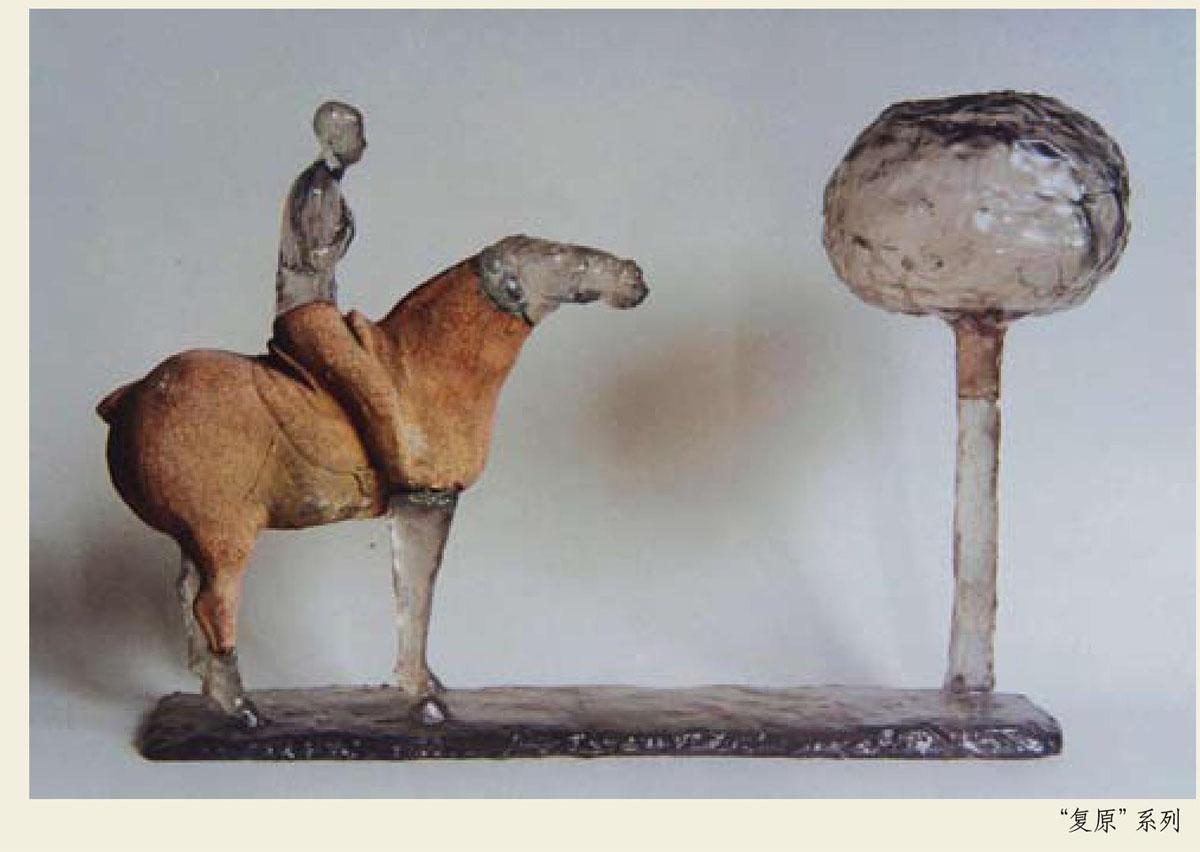

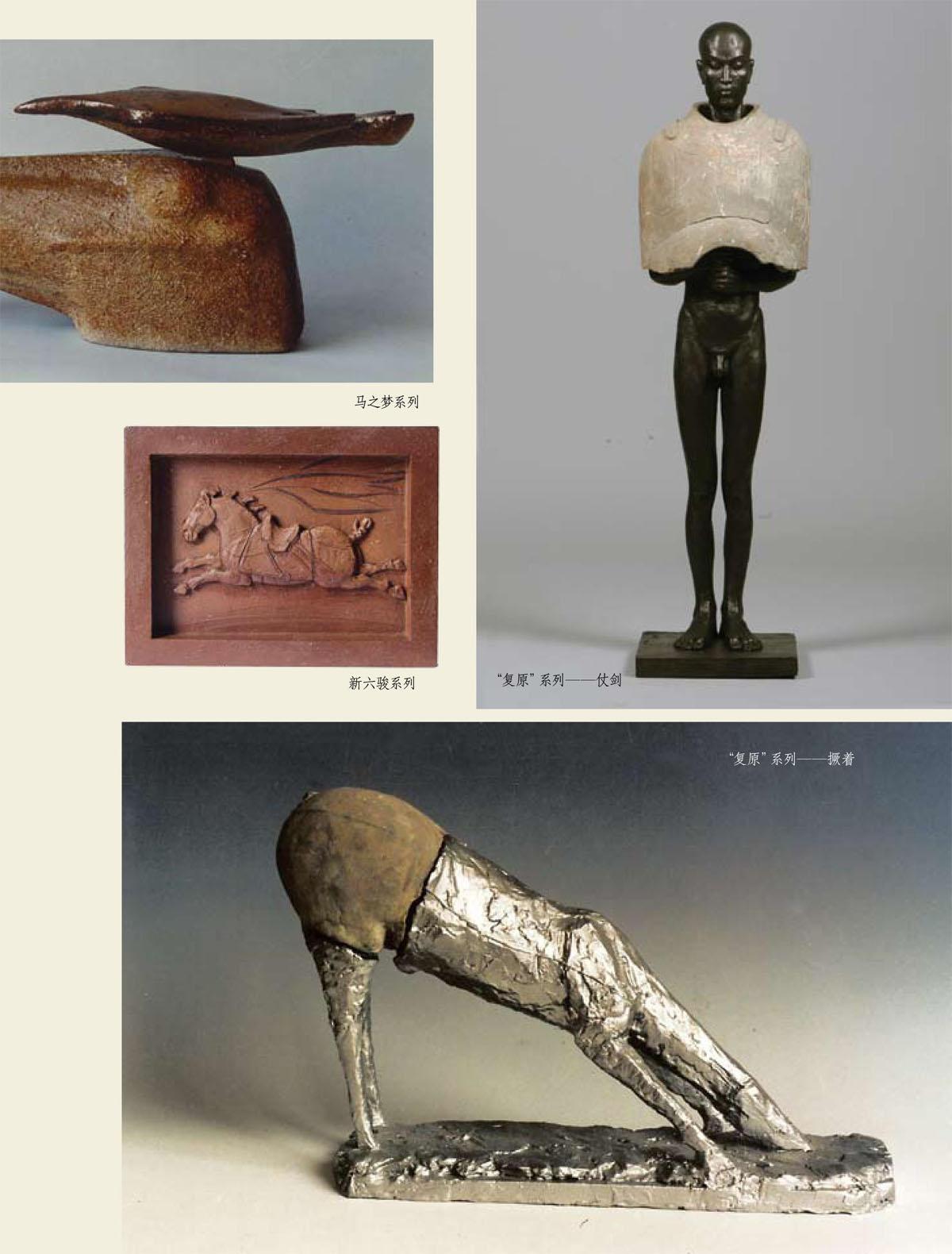

二、邱耿鈺的“復原”系列陶藝作品

來自甘肅省工藝美術研究所、從小曾受教于美術考古學家張朋川的邱耿鈺, 1983年考入中央工藝美術學院陶瓷藝術設計系,畢業后留校任教,現擔任雕塑課、陶藝創作課的教學。邱耿鈺在二十多年后有緣看到了這批漢、唐兵馬俑陶塑殘片并悉心保留。 2001年學院合并到清華大學后,在由清華大學主辦的“藝術與科學國際作品展”上,他受文物修復方式和“藝術與科學”命題的啟發,用類似文物修復的方法,加上他的創作理念,借題發揮,對這些陶器殘片進行了“復原”式的再創造。在他的“復原”系列中,如“彎脖子的馬 ”“帶鞍子的馬 ”“馬上祈禱”“騎士”等作品,引發出我們豐富的想象。從作品古陶殘片延伸的形態中,既能感受到陶俑原貌形態的特征和古樸質感,又能體會到耿鈺心志、情懷的獨具匠心以及在創作的題材、造型、材質和塑造上突顯出的當代氣息。從補塑“復原”后的作品上可以看到,形態更加簡約、概括、抽象,塑造手法上有意保留泥土在制作過程中的語言痕跡,并使用了金屬、玻璃、樹脂等新型材科,以現代復合陶瓷形式給予作品在材質結構上的再創作。在“復原”系列作品的創作中,作者在表現題材、造型形態、材料運用以及塑造方法上,借用了許多現代雕塑的語言和手法,使作品具有了較強的當代意識。“復原”系列陶藝作品在與觀者的對話中,給觀眾留下了豐富有趣的想象空間,將漢、唐陶兵馬俑嫁接到當代陶藝上,如同作者穿越了陶瓷歷史的時空隧道,正在與古代制陶藝人進行浪漫的、超現實的聯手合作。

張守智:清華大學美術學院陶瓷藝術系教授,

中國陶瓷工業協會顧問責任編輯:楊明剛