基于SWOT分析的福建自貿區發展戰略研究

閆華清 孫仁蘭

摘要:福建自貿區的設立既順應世界經濟發展的需求,也是我國進一步擴大對外開放的重大舉措。鑒于福建自貿區對臺的特殊地理優勢,作為國內新的自貿區,其作用和意義重大。采用SWOT分析法,研究福建自貿區具有的優勢與劣勢,面臨的機會和威脅,并提出相關發展戰略。

關鍵詞:自貿區;福建省;SWOT分析

中圖分類號:F127 文獻標識碼:A 文章編號:2095-3283(2016)07-0037-04

在取得建設上海自貿區的成功經驗后,國務院于2014年12月12日又批準新建福建、天津和廣東三個自貿區。三個新批自貿區既有共同點又各自擁有不同的戰略意義,其中福建自貿區的落地是自“海峽兩岸經濟合作框架協議”與“21世紀海上絲綢之路”戰略后,我國對兩岸關系和平發展的深入探索,具有重要且深遠的影響。本文采用SWOT分析法對福建自貿區進行詳細分析,并提出其建設與發展的相關建議。

一、優勢分析

(一)區位優勢明顯

福建省地處東南沿海,北接長江三角洲,南接珠江三角洲,獨特的地理位置使其成為我國沿海經濟帶的重要組成部分。2015年,福建地區生產總值2.6萬億元,居全國第11位,實際GDP增速達9%,在沿海省份中位居第二。同時,福建省與臺灣地區地理位置毗鄰,歷史源遠流長,文化同根同源,使得福建自貿區擔負著促進兩岸經貿文化交流與合作的特殊使命。2015年,福建對臺灣地區進出口總額693.59億元,其中,出口額232.16億元,進口額461.43億元,貿易逆差229.27億元。因此,福建自貿區的發展對深化閩臺產業合作,推動兩地貿易自由化具有重要意義,尤其是與“臺灣自由經濟示范區”對接是福建自貿區區別于其他自貿區的最明顯的區位優勢。

(二)發展基礎良好

福建省大陸海岸線長3752公里,分布著125個港灣,擁有豐富的港口海洋資源。全省沿海港口深水泊位數達143個,深水泊位比率接近30%,專業化泊位通過能力比例接近80%,已初步形成海西港口群,逐步成為兩岸海上往來的主樞紐。2015年,福建沿海港口實現貨物吞吐量5.03億噸,其中外貿貨物吞吐量2.02億噸,集裝箱吞吐量1363.69萬標箱。同時,福建省水產品、林產品、農產品、石材等自然資源十分豐富,特別是以金屬和非金屬礦品居多。例如,福建龍巖的紫金礦和廈門鎢業年產量大、產值高,都屬于國內外知名的產業。借助這些豐富的空間資源和自然資源,福建省的優勢產業特點非常明顯,為福建自貿區的發展奠定了良好基礎。

(三)片區優勢產業突出

福建自貿區中的三片區域有著各自的優勢產業。平潭片區的優勢產業主要集中在旅游休閑、港口航運、文化創造等產業,而福州片區優勢產業則以電子信息、生物科技、精密機械、現代金融等為主,力爭打造“海絲”戰略樞紐城市。廈門片區是福建自貿區面積最大的組成部分,面積達43.78平方公里。廈門作為重點建設對象,一是作為兩岸貿易中心,可以重點發展國際金融、高新技術研發、會展業和高端服務業等新型產業;二是作為東南國際航運中心,可以發展現代物流等現代臨港產業。

二、劣勢分析

(一)區域發展不平衡,自貿區輻射力不強

福建省地域遼闊、空間跨度大,導致在人、財、物的組織和管理上難以協同管理。自貿區域里的城市中,福州和廈門經濟條件較好,而平潭的經濟實力相對較弱,各區域之間在經濟增量和發展速度方面存在差異。雖然從地理位置看,福建自貿區因毗鄰臺灣而具有“近水樓臺先得月”的優勢,但是不管從區域經濟總量還是從核心城市方面進行比較,福建自貿區對投資的吸引力較弱,優勢不突出。

(二)傳統產業技術水平提升緩慢,貿易轉型困難

近年來,由于各種原材料、勞動力等成本上升,導致福建省傳統優勢制造企業技術水平提升緩慢,國際競爭力逐漸減弱,貿易轉型艱難,嚴重制約了福建自貿區的發展。2015年,福建省出口額7013.24億元,其中機電產品出口額2493.46億元,占總出口額的35.55%;高新技術產品出口額909.26億元,占總出口額的12.96%,同比下降1.6%。

(三)第三產業發展滯后,產業結構不合理

盡管福建省三次產業結構由2010年的9.3∶51.0∶39.7調整到2015年的8.1∶50.9∶41.0,依然以第二產業為主,如福清加工業、泉州紡織鞋業等,但服務業所占比重逐步提升,尤其是在文化創意產業發展方面,西部一些城市在基礎產業薄弱的情況下也已經找到了適合自身的創意產業發展之路,如蘭州的動漫傳媒出版產業、成都的設計產業,然而福建卻沒有形成自己的特色,整體產業結構有待優化。

三、機會分析

(一)海西經濟區與21世紀海上絲綢之路建設帶來的機遇

福建作為改革開放的前沿城市,自經濟改革伊始就受到國家重視,1980年國務院批準設立廈門為經濟特區;2005年10月,國家“十一五”規劃中提出,“支持海峽西岸和其他臺商投資相對集中地區的經濟發展,促進兩岸經濟技術交流和合作”;2015年3月,福建被定位為“21世紀海上絲綢之路核心區”。為了全力打造21世紀海上絲綢之路核心區,經貿合作是其中的重要內容。因此,新時期福建省各種發展戰略在向外推行過程中,為自貿區的發展提供了新機遇。

(二)兩岸經濟框架合作協議簽訂帶來的機遇

福建自貿區的發展離不開對臺貿易合作。早在2005年,《海峽兩岸和平發展愿景》中就明確提出“促進海峽兩岸經濟全面交流,建立海峽兩岸經濟合作機制”。經過近5年的努力,通過各方協商,于2010年9月12日起實施《海峽兩岸經濟合作框架協議》和《海峽兩岸知識產權保護合作協議》。兩岸簽署框架協議是兩岸經貿交流三十多年互惠互補、相互依存發展的必然結果,框架協議的簽署為兩岸經濟合作,尤其是福建自貿區與臺灣自由經濟區對接搭建了一個制度化平臺,隨著該協議內容的不斷豐富和完善,將推動兩岸在各個領域建立起相應的合作機制,使兩岸經濟合作更加協調與緊密。

四、威脅分析

(一)來自國內其他自貿區的競爭壓力

作為與福建自貿區一起獲批的天津和廣東自貿區,還有作為先行試點已經發展一段時間的上海自貿區,都是福建自貿區的有力競爭對手。天津自貿區毗鄰北京,人口眾多、經濟繁榮,可以引導北京過度集中的經濟資源向周邊分流,是北方重要的經濟中心和航運中心,具有較強的經濟實力和產業結構優勢,而福建自貿區沒有像北京這樣可以依附的經濟發達地區。廣東自貿區位于珠三角的核心,可利用臨近港澳的優勢發展高端金融,且廣州地區自改革開放初始就受到國家高度重視,是我國最重要的外貿基地和世界工廠,相對而言,廣東自貿區特殊的地理位置使得福建的位置優勢弱化。上海自貿區位于長三角地區,是我國沿海發達城市的核心,擁有完整集中的政策配套資源和豐富的人才資源與科研實力,具有強大的經濟發展實力。

(二)來自境外自貿區的競爭壓力

福建自貿區不僅會受到境內自貿區的影響,同樣還會受到境外自貿區的影響。縱觀全球,各種類型的自由貿易區數量已經達到1200多個,發展自貿區已經成為一國拓展對外貿易的一種趨勢。福建自貿區對東南亞地區的經濟貿易合作受到周邊國家的競爭壓力。以新加坡為例,目前已經開辟了8個自貿區。新加坡位于東南亞馬來半島南端馬六甲海峽的入口處,扼守太平洋以及印度洋之間的航運要道,戰略地位十分重要,具有“振馬六甲海峽之咽喉,通五湖四海之暢達”的天然地理位置優勢。新加坡通過準確的功能定位,發展倉儲物流、加工制造、吸引外資、服務輸出等取得了成功。新加坡海關方面較少加以干涉,在進出口貿易方面尤其是轉口貿易發達,開放性的經濟政策使得新加坡在金融、航運領域達到了世界領先水平。福建自貿區建設是我國經濟發展的區域戰略,是我國新一輪開放政策的“試驗田”,相比新加坡自貿區還有很多不足之處,在國際競爭中仍處于不利地位。

五、福建自貿區發展戰略分析

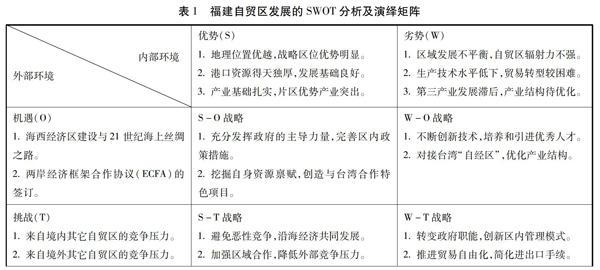

基于上述分析結果,運用SWOT演繹矩陣將福建自貿區發展的戰略措施進一步進行總結,具體分析見表1。

(一)S-O戰略

1.充分發揮政府主導力量,完善區內政策與措施。在對福建自貿區的規劃中,政府部門應該重視轉變思想觀念和政府職能,不再作為市場的主導者,而是作為市場的監督者和服務者的角色促進福建自貿區的發展。為發揮福建自貿區優勢以及滿足海西兩岸合作發展的需要,福建省應該按照國際高級標準投資和貿易規劃原則,構建國際化和法制化行政管理體系,盡可能地減少政府行政干預,完善市場運營機制,創造良好的對臺貿易合作環境。福建自貿區的三片區域優勢不同,因此在發展的過程中應突出各自特色。平潭片區應利用臨近臺灣的優勢重點發展文化創意與旅游休閑,以此對接臺灣相關產業;廈門片區經濟較發達,可以重點發展國際物流與金融服務;福州片區具有扎實的產業基礎,需將重點放在高新技術產業和海洋產業的創新上,承接產業轉移。

2.挖掘自身資源稟賦,開發對臺合作特色項目。福建自貿區三個片區各有特色,可以與臺灣的不同區域開展不同的交流合作。廈門片區屬于福建自貿區經濟發展最好的區域,可充分發揮試點城市的優勢。利用制度創新,吸引外資和對外投資,建設“投資環境國際化試驗區”。自貿區內可以發展大宗商品交易、保稅物品銷售、文化保稅、融資租賃等,使市場更具活力。福州片區可以兩岸人文經濟為突破口,建立閩臺在農業、投資、金融等領域的先行試點,通過對福州保稅區資源的調整和規劃,利用電子商務與臺灣進行平臺對接,協同檢驗檢疫、生產地證明、知識產權等在貿易方面的差異,使貿易體系更加完善。平潭片區雖然沒有上述兩個片區在經濟上的優勢,但可以根據自身優勢,以建設國際旅游島和自由港為突破口,發展特色經濟。

(二)S-T戰略

1.避免惡性競爭,共同發展沿海經濟。福建自貿區位于中國東南沿海,與浙江省和廣東省相鄰。在浙江省的優勢產業中,化學纖維制造業,紡織服裝業,皮革、毛皮、羽絨以及其制品業,通用設備制造業四個產業是目前浙江省在全國最具競爭力的產業。廣東省已經形成了大規模出口加工型制造業,培育出了一批以家電/食品等日用消費品為主的輕工企業,較好地承接了國際勞動密集型產品市場。福建省可以借鑒浙江省和廣東省的產業發展經驗,將產業優勢最大化。

2.加強區域合作,降低外部競爭壓力。福建自貿區作為新萌芽的自貿區,各方面存在許多不足。如果不重視合作,只注重自身發展,可能會面臨很多困難且不被其他自貿區認可,所以有必要轉變觀念,化競爭為合作,弱化外部競爭,通過加強與其他區域之間的合作,充分發揮本省的產業優勢,出口具有比較優勢的產品,進口具有比較劣勢的產品,實現資源的合理配置。

(三)W-O戰略

1.加強技術創新,培養和引進優秀人才。傳統的勞動密集型產業要向技術密集型產業轉變,通過開放自貿區,以優惠政策吸引優秀人才,不僅吸收國內優秀人才,還可以利用福建自貿區的優勢,引進海外高層次的創新創業人才。由于福建自身的劣勢,轉型過程屬于漸進式,需要較長一段時間。科學技術是產業轉型的關鍵,企業只有不斷對生產技術進行創新,才能適應市場競爭不斷加劇,跟上市場經濟發展步伐。

2.對接臺灣“自經區”,優化產業結構。福建自貿區內各片區在經貿功能上進行分工協作,全面對接臺灣地區的自由經濟示范區,主要內容包括閩臺產業間、自貿區間的協同發展等。具體而言,首先,福建自貿區涉及廈門、平潭、福州的園區在經貿功能上的分工協作,形成開放性區域經濟協同生態系統,并作為一個整體與外部進行經貿往來;其次,通過對接臺灣自由經濟示范區的方式構建閩臺“多對多”自貿區協同發展模式,在合作形式上通過發展閩臺跨境電子商務構建“線上自貿區”和“線下自貿區”協同發展模式。

(四)W-T戰略

1.轉變政府職能,創新區內管理模式。在建設福建自貿區過程中,政府部門應該重視轉變思想觀念和政府職能,從政府控制變為由政府主導、企業管理協同,作為市場的監督者和服務者,促進福建自貿區的發展。要提高政府的運行效率和管理服務水平,必須創新管理體制、審批制度和監督方式,真正實現開放市場,以及區內人員、貨物和資金高效便捷的流動。

2.推進貿易自由化,簡化進出口手續。順應開放型經濟發展的需求,加快貿易、金融、投資和航運等領域的自由化進程。為促進貿易自由化,可以采取“一線”完全開放,簡化貿易手續,建立“一次申報、一次查檢、一次放行”監管制度和國際貿易“單一窗口”服務平臺。強化監管能力,推動福建自貿區由對貨物監管轉為對企業監管,由申報制轉為備案制,由物理封關轉為信息圍網,以大幅提升福建自貿區的進出口貿易效率。

[參考文獻]

[1]童文萍,陳南,肖萍.新加坡自貿區對福建自貿區建設的啟示[J].發展研究,2015(6):68-70.

[2]徐全紅.福建發展國際商務旅游的SWOT分析[J].集美大學學報(哲社版),2016(1):57-63.

[3]林曉偉,李非.福建自貿區建設現狀及戰略思考[J].國際貿易,2015(1):11-14.

[4]池鄰齡.創意經濟視角下福建省建設發展研究[J].海峽科學,2010(11):39-40.

[5]周建成.ECFA視閾下閩臺服務業合作的新機遇及其利用[J].長沙大學學報,2011(4):36-38.

[6]樂美龍,高金敏.基于SWOT分析的上海自由貿易區發展研究[J].特區經濟,2014(2):58-60.

[7]郭潔.基于自貿區建設的閩臺休閑體育產業思考[J].海峽科學,2015(8):37-39.

(責任編輯:喬虹)