中俄兩國貿易發展特點及對策分析

劉少慧 尹建中

摘要:中俄貿易歷史背景深厚、雙方政治互信、經濟互補,中俄全面戰略協作伙伴關系進一步加強。中俄貿易發展主要特點及問題包括:雙邊貿易水平呈現波動增長趨勢;中俄貿易以互補性的產業間貿易為主,產業內貿易不足,產品進出口主要以單向流動為主,雙向流動性不足;中俄貿易秩序不規范。提出推動中俄貿易發展策略:以“一帶一路”為契機,加強雙邊經貿合作;完善金融服務體系,加快邊境自貿區建設;加強中俄政治和文化交流,為貿易發展夯實基礎;推動中小企業合作,為雙邊合作拓展空間;加強我國東北地區與俄羅斯遠東地區經貿合作,振興東北老工業基地。

關鍵詞:中國;俄羅斯;貿易互補性

中圖分類號:F752.7 文獻標識碼:A 文章編號:2095-3283(2016)07-0044-03

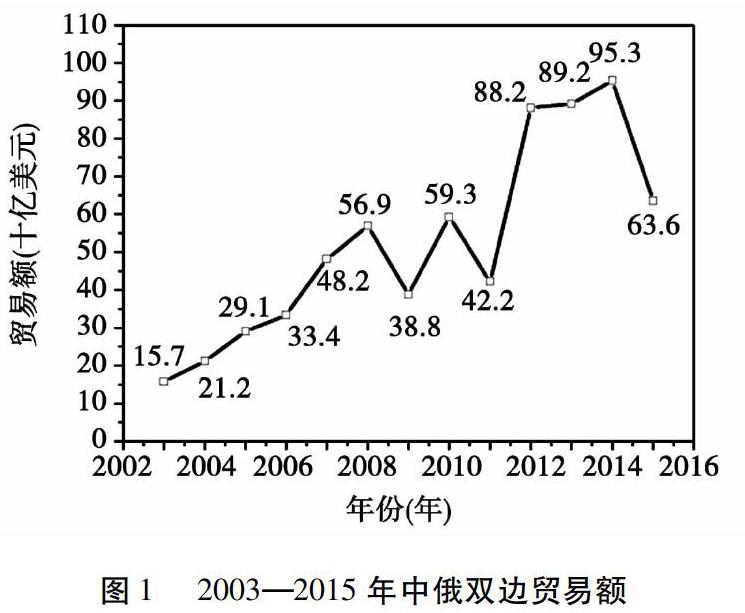

近年來,中俄經貿合作快速發展,合作領域不斷擴大。2000年,中俄雙邊貿易額為80億美元,2014年達953億美元。2015年為680.7億美元,同比下降28.6%,其中,中國對俄羅斯出口348.0億美元,同比下降35.2%,自俄羅斯進口332.6億美元,同比下降20%,中國仍為俄羅斯第一大貿易伙伴。

一、中俄貿易背景

1.歷史沿革

中俄貿易往來歷史上可追溯到15世紀末,當時的沙皇俄國憑借其強大的軍事實力不斷對外進行擴張,兩國簽訂《尼布楚條約》,開始通商互市,開展文化交流,兩國開始民間往來和貿易。自中華人民共和國成立至今,中蘇、中俄關系的發展大致經歷了三個階段:從友好結盟到關系緊張,再到實現睦鄰友好,逐步建立和發展成為全面戰略協作伙伴關系。目前,中俄兩國經貿合作不斷加強,質量和效益并重,投資與貿易以及經濟、社會與人文多領域合作交流健康發展,形成全方位的新型戰略合作伙伴關系。

2.政治互信

政治關系是國家發展全面合作的基礎,俄羅斯是影響我國北疆安全的重大因素。在當今經濟全球化的大趨勢下,夯實兩國政治互信基礎對于推進中俄兩國經貿合作的重要性愈加凸顯。面對國際格局、國際秩序的大變動、大調整,尤其是美國為維護其霸權地位加緊遏制俄羅斯與中國的發展,并在朝鮮半島增加軍力部署,對中俄兩國國家安全造成嚴重威脅。因此,中俄兩國加強政治互信,開展必要的軍事政治合作對維護兩國國家安全和自身利益,遏制美國霸權意義重大。

3.經濟互補

我國作為世界上最大的發展中國家,人口眾多,人均能源、資源占有量較少,遠遠低于世界平均水平。俄羅斯位于歐亞大陸北部,是世界國土面積最大和自然資源最富集的國家,一次能源儲量占全球的1/7,其中,天然氣儲量占世界的40%,開采量占全球的31%,石油儲量排在世界第六位,比重占全球的12.5%—13%,比美國高10個百分點,石油開采量占全球的11%以上。俄羅斯與我國東北地區有超過4300km的邊境線,中俄經貿合作擁有很強的地緣優勢和經濟互補優勢,再加上交通運輸條件不斷改善,為兩國地緣經濟和能源經濟發展奠定了雄厚的基礎。

二、中俄貿易發展概況及特點

1.雙邊貿易規模呈現波動式增長

20世紀90年代以來,中俄雙邊貿易額波動式增長。1991—2000年期間,中俄貿易增長非常緩慢,甚至有些年份出現負增長。從2000年開始,中俄貿易進入快速增長期,2001年,中俄貿易額突破百億大關,達到106.7億美元。2000—2008年期間中俄貿易的年均增長率達30%左右,其中,中國對俄出口額年均增長率為42.5%,遠遠高于中國對世界其他國家出口貿易增長率,俄羅斯對中國出口額年均增長率達21.7%,同樣遠高于俄羅斯對其他國家貿易增長率。但由于2008年國際金融危機爆發以及歐債危機的影響,2009年,雙邊貿易額同比下降46.8%, 2012年增長率達到109%左右,2015年又下降28.6%。總體來說,雙邊貿易規模呈現波動式增長(如圖1所示)。

2.中俄貿易以互補性的產業間貿易為主,產業內貿易不足,產品進出口主要以單向流動為主,雙向流動性不足

2015年,兩國進出口貨物總值為680.7億美元,其中出口348億美元,占貨物貿易的51.12%。基于俄羅斯資源要素稟賦優勢,軍工產品、礦產品以及動物產品、木材等產品均具有絕對優勢,而中國在紡織品、石料、水泥以及皮毛等產品具有競爭優勢。伴隨著中國對外貿易整體結構調整,中國對俄羅斯出口產品中機器設備占比不斷增加,但此類產品中又以電信錄音設備、辦公設備和家電等一般技術產品為主,缺乏高新技術產品。此外,中國近年來在交通運輸設備、食品等行業產業間貿易增強。以格魯貝爾—勞埃德指數(G—L)測算的產業內指數維持在0.6左右,中俄產業內貿易綜合指數也大約在20%—30%左右,產業內貿易水平亟待提升。

3.中俄貿易秩序不規范

首先,隨著中俄貿易規模的擴大,貿易體系不健全問題日益突出。如20世紀90年代初,俄羅斯海關允許“灰色清關”,其后,俄羅斯多次查抄中國貨物,又開始打擊灰色清關,在俄中國企業經濟利益蒙受很大損失,嚴重影響了中國企業開拓俄羅斯市場。其次,俄羅斯對我國產品設置了較高的綠色壁壘。如俄利用技術貿易壁壘,許多商品的質量標準高于中國的同類商品,尤其在食品、服裝、家用電器方面,兩國質量標準體系不一致,一定程度上影響了中國商品的出口,而且俄羅斯針對中國商品設置的技術貿易壁壘還有進一步加強的趨勢。三是關稅壁壘。俄羅斯對自中國進口產品實行高關稅,如服裝、輕紡等產品進口關稅平均稅率為15%—20%,是中國對俄羅斯商品所征稅率的近三倍,并經常通過臨時性提高關稅的做法限制進口,對我國出口企業造成很大影響。

三、推動中俄貿易發展策略

1.以“一帶一路”為契機,加強雙邊經貿合作

2015年,我國發布《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》。“一帶一路”貫穿亞歐非大陸,連接東亞經濟圈和歐洲經濟圈,中國經中亞、俄羅斯至歐洲,俄羅斯地處歐亞大陸腹地,是絲路經濟帶沿線重要國家。俄羅斯積極回應“一帶一路”倡議,在基礎設施、金融等領域加強合作,爭取實現“歐亞經濟聯盟”與“絲綢之路經濟帶”的成功對接,更深層次地推動非能源、高科技和創新發展領域的合作。目前,“一帶一路”的中俄文化交流中心項目已經設立,中俄已簽署高校合作協議近100份,中國—俄羅斯經濟類大學聯盟正式成立。目前,中國在俄羅斯留學人數2.5萬人,俄羅斯在華留學人數也不斷攀升,已達1.5萬人。在此基礎上,雙方提出了2020年雙邊留學總規模達到10萬人的目標。海爾俄羅斯冰箱制造基地建成投產,我國先進的高技術產業促進了俄羅斯創新水平和尖端技術的提高。此外,中俄共促“一帶一路”跨境電商合作,在 “一帶一路”國家跨境電商和“互聯網+對俄經貿合作”會議上,“俄羅斯烏拉爾中國海外倉”項目合同正式簽訂。中國將與俄羅斯簽署“絲綢之路經濟帶”合作協議并啟動對接,“一帶一路”戰略的實施將成為中俄發展全面戰略協作伙伴關系的新平臺。

要以“一帶一路”為契機,從能源、勞動力密集型產品和知識密集型產品兩方面著手,在原有產業間貿易的基礎上,繼續加大油氣能源的開發與合作。將中俄能源合作的深層次發展作為“絲綢之路經濟帶”建設的重要組成部分。首先,應加強能源基礎設施建設,同時要把中國研發的先進勘探等技術傳輸到俄羅斯;其次,要利用沿邊省份的地緣優勢,擴大當地優勢產品的輸出。此外,還應實現貿易多元化,推動物流、醫療、電信等高技術和服務產業合作,不斷創新貿易模式和貿易種類,擴大產業內貿易,推動“一帶一路”戰略不斷深化。

2.完善金融服務體系,加快邊境自貿區建設

目前,中俄貿易體系、經貿環境、貿易制度、金融服務等方面存在的一系列問題已成為中俄經貿合作的重要制約因素。首先必須要完善金融服務體系,增加中國銀行邊境地區網點數量,滿足邊境貿易的需要。不能通匯問題導致中方在俄投資企業的資金周轉困難,我國政府和金融管理部門應積極與俄羅斯進行洽談磋商,建立投資信用擔保機制,互設銀行機構,為雙方貿易結算提供便利,保護雙方利益,實現中俄貿易外幣現金管理標準化和制度化。其次,加快邊境自由貿易區建設,加強相關領域的貿易、區域和產業合作,減少各種關稅和非關稅壁壘,解決歧視性關稅問題,降低對俄出口成本。要依照WTO規則和國際慣例,建立健全雙邊貿易爭端仲裁機制,為雙方貿易提供法律制度保障。

3.加強中俄政治和文化交流,為貿易發展夯實基礎

中俄全面戰略協作伙伴關系的不斷深化已成為促進地區及世界和平、安全與穩定的基石,但兩國經貿合作水平相對于政治發展水平嚴重滯后。為此,應加大政治促經濟,文化促經濟力度。加強中俄媒體交流與互動,促進兩國中小企業的交流合作。其次,加快中國文化“走出去”,同時,“引進”俄羅斯文化精髓,把良好的政治文化關系轉變為經濟成果,夯實兩國經貿合作基礎。

4.推動中小企業合作,為雙邊合作拓展空間

中小企業是未來中俄兩國經濟發展的重要力量。“絲綢之路經濟帶”與“歐亞經濟聯盟”的對接為兩國企業合作提供了政治基礎和經貿條件,要在以國有企業合作為主的前提和基礎上,推進中小企業,尤其是高新技術企業的合作,豐富和完善中俄貿易結構。俄方企業在科研、新材料、制藥等領域具有傳統優勢,中國則在輕紡等加工制造領域擁有成熟的技術和經驗,雙方開展中小企業合作具有較大潛力,也優化雙邊經貿結構的著力點之一。

5.加強我國東北地區與俄羅斯遠東地區經貿合作,振興東北老工業基地

俄羅斯遠東地區雖擁有豐富的油氣資源,但產業結構比較單一,勞動力不足,東部地區開發需要與中國東北地區進行緊密合作,實現互利共贏。首先,開展產業間貿易合作,東北地區的輕紡工業、農牧業、食品工業等具有傳統優勢,在不斷擴大此類商品出口的同時,應大力推動上述產業向俄遠東地區轉移。其次,在能源密集型產業和勞動密集型產業發展基礎上,應以高技術產業為主導大力發展新興產業,以產業合作為龍頭帶動中俄邊境地區貿易。第三,不斷擴大對俄遠東應增加直接投資規模,政府應給予對俄投資企業稅收等優惠政策,并加大維護企業權益力度。第四,加強雙邊基礎設施互聯互通,構建東北亞區域交通物流體系,促進沿邊開放區的輻射與帶動作用。

[參考文獻]

[1]Kirkevich Aksana.中俄經貿關系發展現狀及對策研究[D].重慶大學,2012.

[2]任錦華.打造“龍江絲路帶”中心城市[N].哈爾濱日報,2015-07-01.

[3]安玉書,王明亮,高殿輝.“一帶一路”戰略下中俄貿易關系展望[N].金融時報,2015-08-10.

[4]鄺艷湘.當前中俄雙邊貿易的競爭性和互補性實證研究[J].國際商務研究,2011(1):41-48.

[5]卓志.中俄高校合作 服務“一帶一路”[N].中國教育報,2016-01-18.

[6]劉曉音.“絲綢之路經濟帶”對中俄貿易投資便利化的影響[J].學習與探索,2015(6):96-100.

[7]司超.淺析當前中俄貿易下滑的主要因素[J].中國經貿導刊,2015(32):7-8.

[8]孫駿.閩臺農產品產業內貿易研究[D].福建農林大學,2011.

[9]朱顯平,孫緒.把命運共同體意識植根于中俄區域合作,立足長遠共同發展[J].東北亞論壇,2014(2):21-24.

[10]鄭水珠,趙程瑞.中俄邊境滿洲里口岸地區人民幣區域化問題研究[J].長春師范大學學報,2016(1):60-63.

[11]周淑敏.中俄兩國經貿合作的潛力與對策[J].內蒙古科技與經濟,2003(3):24-26.

[12]王金亮.中俄產業內貿易發展現狀及趨勢分析[J].求是學刊,2010(1):55-59.

[13]朱顯平,李天籽.俄羅斯東部開發及其與我國東北振興互動發展的思路[J].東北亞論壇,2008,17(5):3-7.

(責任編輯:張彤彤 陳鴻鵬)