擴大內需是中國經濟持續高效率發展的必由之路

熊言寒

根據近幾年國家統計局統計,雖然消費在國民生產總值的“三駕馬車”中的貢獻率不斷增加,但仍然偏低。2015年,消費對GDP的貢獻率達到了66.4%,數據表面看取得了不小的進步,沖過60%的關口,但具體分析可知,近幾年國家宏觀調控導致固定資產投資比例下降,出口在后經濟危機下一蹶不振。而這種情況有可能成為中國經濟的新常態。“三駕馬車”的出口和投資兩塊都不可能長期維持高度的增長,剩下的這駕“消費馬車”將承擔起未來中國經濟增長的火車頭。

一、擴大內需是中國經濟持續高效發展的歷史選擇

改革開放實行后的前三十年,由于中國的底子薄,中國的經濟增長主要是由投資和出口這兩駕馬車拉動,持續了三十年10%以上高速發展。隨著基數越來越大,投資和出口長期高速增長難以為繼,自2011年出口首次出現了對GDP貢獻的負增長,為-5.8%,此后至2014年分別為-2.2%,-4.4%及1.3%。而2010—2015年,消費對GDP的貢獻率分別為37.3%,51.6%,51.8%,50.0%,51.9%,66.4%,呈逐年遞增的態勢。在中國長期改革發展之后,隨著人民的生活水平穩步提高,中國經濟的發展將日益依賴消費這駕馬車來拉動,這是時間的選擇,也是歷史的選擇。

二、消費對GDP貢獻率提高需要具體分析

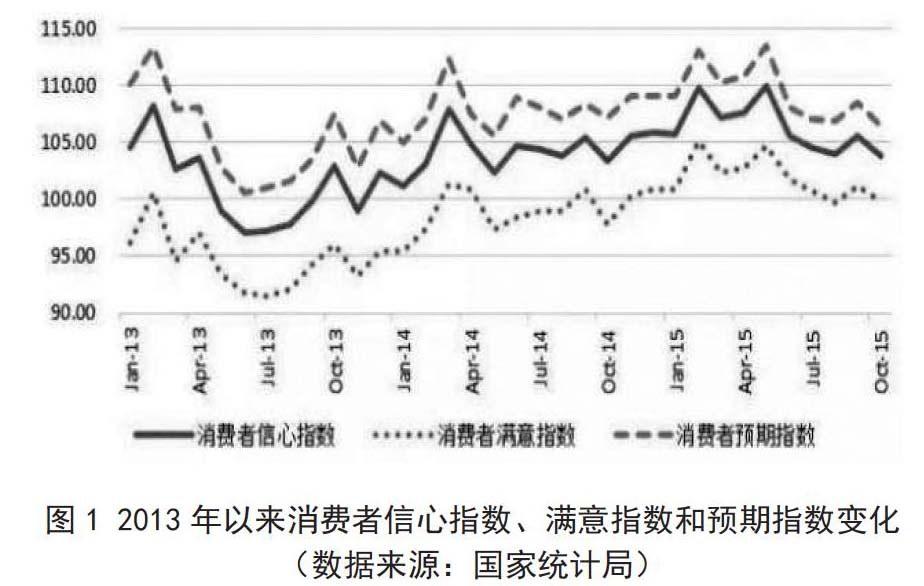

2015年,消費對GDP貢獻率達到66.4%,有媒體和分析機構甚至夸張地宣稱消費成為“頂梁柱”和“新引擎”。果真如此嗎?要知道消費貢獻率提高是在中國經濟年增長率首次低于7%的情況下取得的,換言之,消費的貢獻率提高是在投資及出口出現疲軟的情況下出現的。請看圖1:

圖1 2013年以來消費者信心指數、滿意指數和預期指數變化(數據來源:國家統計局)

由于中國經濟增長速度2015年下行帶來的收入下降預期,自2015年6月份以來,消費心理指數、滿意指數及預期指數均出現明顯下降。消費成為中國經濟增長的火車頭還任重道遠。

三、改善民生是擴大內需的根本

擴大內需,改善經濟結構和改變經濟增長方式,是近幾年兩會及重要經濟會議必提的內容。之所以經常提,是因為此三項不是一步到位的。本文就擴大內需進行簡單探討。

金融危機后,西方國家出現了各種各樣的問題。加之我國的出口基數很大,出口增長疲軟,同時進口數額近幾年更是超過了出口數額,導致進出口對GDP的貢獻率出現負值,投資又非長久發展之道,重擔就落在了消費—擴大內需上了。

擴大內需的戰略已經提出了多年,但見效緩慢。2015年從數據上看,消費對GDP的貢獻率達到了66.4%,好像成績喜人,但正如上文所述之原因,擴大內需為中國經濟持續高效地增長需要夯實基礎,為長遠發展打下基礎還任重道遠。

擴大內需非通貨膨脹式的,而應是實實在在地立足改善民生,讓全體人民共享社會經濟發展的成果。投資是派生的需求,是中間需求,而消費才是最終的需求。唯有民富,消費才會健康發展;唯有依靠改善民生,才能讓人民有能力消費,真正實現經濟的良性循環。

民生是因,內需是果,改善了民生,內需自然擴大了。

四、我國內需不足的原因

為什么提出擴大內需這么多年,中國的內需仍沒有大幅度地提升呢?歸納起來有以下幾點。

(一)收入分配不合理,居民收入差距擴大

數據顯示,中國的基尼數據自2010—2015年分別為0.481,0.477,0.474,0.473,0.469,0.462。基尼數據是國際上通行的綜合考察國家居民收入內部差異的一個重要分析指標。聯合國有關組織規定如下:低于0.2 收入絕對平均;0.2-0.3 收入比較平均;0.3-0.4 收入相對合理;0.4-0.5 收入差距較大;0.5以上收入差距懸殊。國際上通常把基尼指數0.4作為收入差距的警戒線。基尼系數越大,收入分配越不平均。雖然我國基尼系數連續5年持續下降,但仍然超過0.4警戒線。

(二)居民預期收入不佳或收入不穩定

根據西方經濟學理論,居民的即期消費取決于預期的持久的收入,居民對未來收入的預期直接影響當前的消費。雖然近幾年我國居民收入有了明顯提高,但提高的幅度明顯低于GDP增長。另外,中國最近幾年受國際金融危機的影響,職工的就業穩定性降低,導致收入不穩定,未來收入變得不可預期。這兩方面都大大影響了居民的消費支出。

(三)社會保障制度不完善,居民安全需求得不到滿足

我國社會保障制度不健全,居民通過高儲蓄等方式應對未來的風險,這明顯抑制了我國擴大內需的發展。

另外,我國房價一路飆升,居民為購置新房儲蓄待買,向銀行貸款等,這也客觀上限制了居民即期的消費支出。醫療費用在近期也為廣大居民所詬病。要讓居民住得起房,看得起病,這樣百姓才能過上好生活。

居民在有限的可支配收入情況下,要應對長期的大筆支出預期(如住房)和不確定的消費支出(如醫療),在個人信貸尚不完善的中國,儲蓄成為中國人不得已的選擇。這就是中國消費不振的根本原因所在。

五、改善民生,擴大內需

既然改善民生對擴大內需如此之重要,那么如何改善民生以實現擴大內需呢?筆者認為需要在以下方面做功課。

(一)完善收入分配制度,增加工資在初次分配中的比重

據此前的基尼數據分析,我國居民收入落入基尼系數的警戒線。據此,政府應當加大國民收入分配格局調整,提高居民收入在國民收入中的比重。提高工人工資在初次分配中的比重,同時完善工資的正常增長機制。

(二)加大財稅再分配制度改革,縮小收入分配差距

在企業稅中,對小企業、微企業免征或少征增值稅和所得稅;對壟斷性行業的大型國有企業,按一定比例將企業的利潤轉化充實到養老金賬戶。在個人所得稅中,對中低收入者免征所得稅,提高所得稅起征點。

(三)完善社會公共用品的供給,加快社會保障制度改革

首先,加快和完善包括就業、醫療、住房、養老等在內的社會保障體系建設,為居民提供較為完善的公共設施和服務。

其次,將國有大型壟斷行業的部分比例利潤充實到養老金賬戶,全民所有企業所得,理應歸全民所共享。

再次,養老金、醫療保險、工傷保險、生育保險和失業保險這五項支出加起來占到個人工資收入的40%,這就導致勞動者報酬相當大部分不能轉化為個人的可支配收入。政府應通過財政政策加大對社會保障的投入,適當減少企業和個人的繳交數額和比例。