平穩與發展 創新與能力

周業虹

摘要:文章對2016年全國新課標理科綜合(I)化學試題進行了評析。該套試題在命制過程中注意知識的基礎性與考查知識全面性結合,在繼承中有所發展;強化了實驗的考查,彰顯了化學的魅力;理論聯系實際,體現化學知識的應用價值;實現了素材呈現方式的多樣化,凸顯了信息素養。

關鍵詞:全國高考;基礎知識;聯系實際;信息素養

文章編號:1008—0546(2016)07—0079—03

中圖分類號:G633.8

文獻標識碼:B

doi:10.3969/i.issn.1008—0546.2016.07.028

我國正在進行高校招生制度改革,與之緊密聯系的高考試題對中學化學教學而言具有鮮明的導向性。2016年全國高校招生考試新課標I卷化學學科試題體現了立德樹人的基本思想,以宣揚化學科學的正能量為主線,以突出化學實驗特色為主旨,以展現科學思維方法和思維過程為特色,進一步詮釋“培養什么人,怎么培養人”,不僅考查了學生的知識與能力,還把社會主義核心價值體系的考查巧妙融人其中。

一、試題特點分析

1.基礎性與全面性結合,繼承中有發展

2016年全國新課標I卷化學試題從內容看,依然注重試題內容的基礎性與覆蓋核心知識的全面性相結合,適當關注了不同知識的融合。

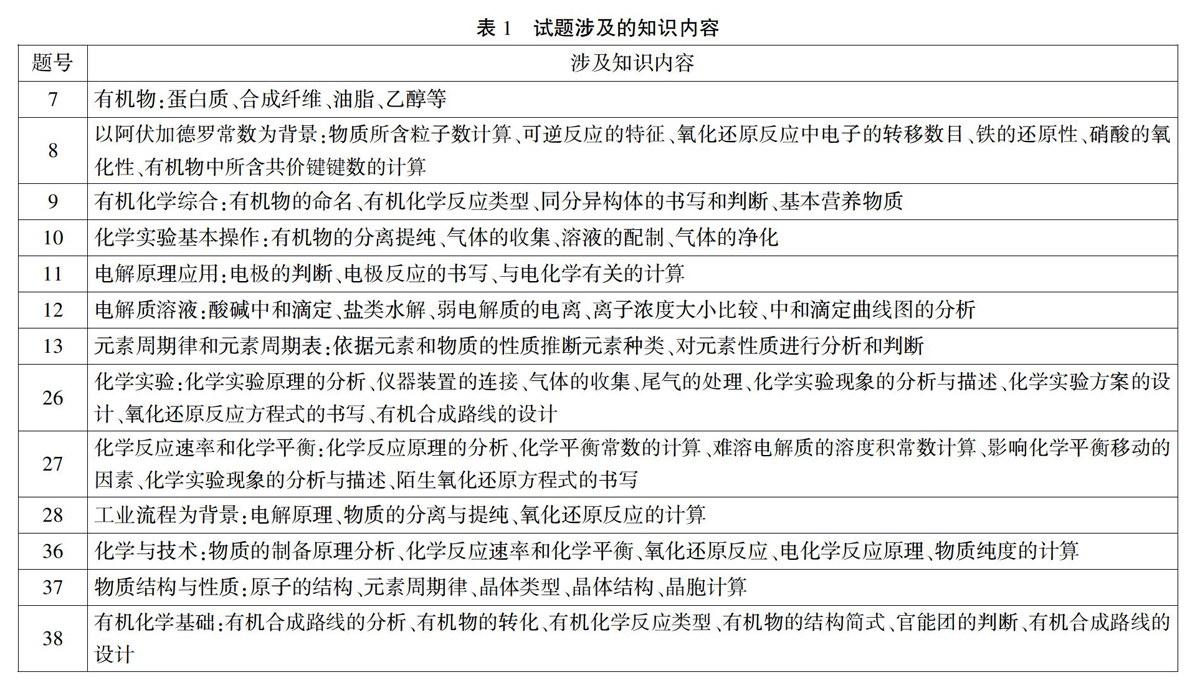

從表格中所列內容不難發現,試題類型及考查的內容與往年大致相當,均為中學化學教學的基礎知識和核心知識,且覆蓋面比較廣,如物質結構元素周期律、化學反應速率和化學平衡、電化學、以阿伏加德羅常數為背景的基礎計算、化學實驗基本操作、工業流程問題等,這種傳承性的特點對于中學化學教學的導向性是非常明確的,有利于教師引導學生進行復習備考。但是在此過程中,試題也進行了一定程度的創新,力圖關注不同層次的學生,真正展現學生的不同的思維。

例如,第13題,同樣是考查元素周期律和周期表,但命題方式進行了創新,以框圖的方式給出了物質間的轉化關系,學生需要結合題目中的給出的物質的性質、從框圖中讀出的信息對物質種類、元素種類做出準確的判斷。

再如,第26題、28題這兩道題,我們發現題目在考查這些元素時,并沒有定位在氨氣、氮氧化物、二氧化氯等物質的性質和制備上,而更多地涉及到了應用氧化還原反應等原理實現同種元素不同化合價的物質之間的轉化,最終達到環境保護、污水處理等目的,使化學知識的應用價值得以體現,這中間突出體現了學生綜合運用知識解決問題的能力。這給了我們一個非常重要的啟示,就是不僅要關注每種物質的性質,還要關注到含同種元素但是化合價不同的物質間的轉化。這給我們的教學明確了一個方向,就是在講解物質性質的基礎上,要努力引導學生構建物質間的轉化關系,同時學會從多個角度去研究物質、研究反應,如物質的氧化性和還原性、物質的酸堿性、物質的制備等,真正使我們學到的知識系統化、網絡化。

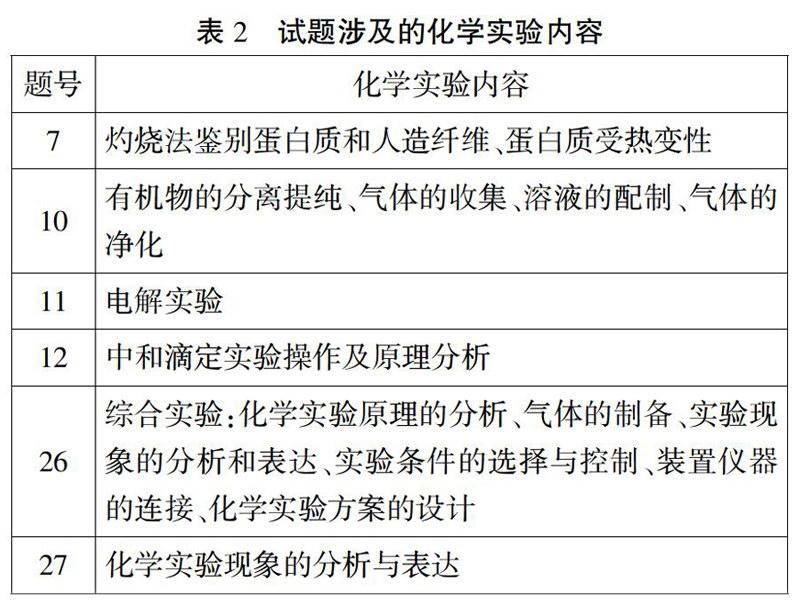

二、強化實驗考查,彰顯化學魅力

化學是一門以實驗為基礎的學科,化學實驗是我們研究化學物質、學習物質性質、感受化學知識的應用價值的重要手段。課程標準中明確指出:“通過以化學實驗為主的多種探究活動,使學生體驗科學研究的過程,激發學生學習化學的興趣,強化科學探究的意識,促進學習方式的轉變,培養學生的創新精神和實踐能力”。2016年全國新課標I卷化學試題強化了化學實驗的考查,彰顯了化學實驗的價值和魅力所在。

從表中我們可以看出,試卷中的實驗內容廣泛涉及化學實驗基本操作、化學實驗現象的分析與表達、實驗原理的分析和描述、物質的制備和性質、化學實驗儀器的組裝、物質的分離與提純等,這些內容恰恰都是在日常教學中我們反復強調的。我們也看到,像26題這樣的題目,是通過對實驗內容的考查試圖展現學生深層次的思維狀況,學生必須真正完成過類似的實驗、真正理解實驗原理、每一個實驗裝置的作用、每一步操作的目的才能正確做出解答。因此在教學中我們要注意在教學條件允許的情況下,盡可能帶領學生走進實驗室,讓學生在理解實驗原理的基礎上親自動手完成實驗,并且經過自己的獨立思考得出相關的實驗結論,這樣才能體現化學實驗的價值。

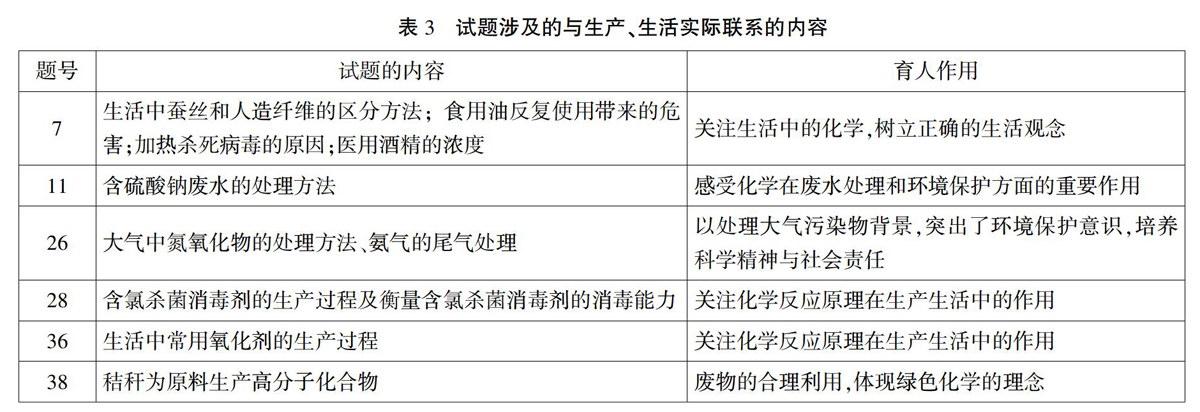

三、聯系實際。感受化學有用

2016年全國新課標I卷化學試題在命制過程中,以知識為載體,關注與生產、生活和社會、科技等領域的緊密結合,宣揚了化學為人類社會文明作出的突出貢獻,較好地發揮了高考的育人功能。見下表1分析。

這些內容涉及生產、生活、社會、環境等各個方面,它們出現在試題中,體現了應用化學知識解答實際問題的能力,一方面考查了相關的化學知識,如電解原理、蛋白質的性質、氮氧化物與氨氣之間的氧化還原反應、對工業生產流程的理解和分析、有機物的性質及合成路線的分析,另一方面在答題過程中不失時機地宣揚了化學科學的應用價值,突出體現化學有用,對培養學生的環境意識、資源意識、樹立正確的生活觀念都起到了潛移默化的作用。

四、素材呈現方式多樣化,凸顯信息素養

試題中的素材呈現方式的多樣化是2016年全國新課標I卷化學試題的又一個特色。試卷中多次出現裝置圖、轉化關系圖、表格、曲線圖等形式,學生需要在理解題目含義的基礎上,準確獲取這些圖形中的信息,將其與所學知識結合在一起才能準確解答試題。

素材的多種呈現方式使得試卷整體設計生動活潑,對于學生而言,在解答題目時需要認真閱讀表格、轉化關系圖、裝置圖中的各種信息,將這些信息與各個模塊的知識緊密結合在一起,分析、推理、歸納,最終用合理的語言將他們準確表達出來。在當今社會我們倡導終身學習,而接受、吸收、整合信息是終身學習不可或缺的一種重要的能力,這次試題的命制恰恰凸顯了這種能力。

二、幾點思考

1.掌握核心知識,提升學科能力

結合2016年全國新課標I卷化學試題,我們看到高考試題的命制具有傳承性,每年的試題都在大力考查核心知識的基礎上適當考查學生的創新能力。像以阿伏加德羅常數為背景的試題、化學實驗基本操作、物質結構與性質、元素周期律和周期表、基本營養物質、電化學等內容是化學學習中的經典知識和核心知識,我們必須要求學生全面掌握。同時要強調學生的獨立思考,力求展現學生的思維過程,讓學生知其然、知其所以然。例如,在實驗裝置的連接中,絕不可輕易給出結論,要讓學生嘗試去連接,并解釋為什么這樣連接?如果不這樣連接會怎么樣?再如,學習元素化合物的性質時,要引導學生建構物質間的轉化關系,學會從不同的角度研究物質的性質等。

2.聯系實際,關注應用價值

黨的十八大報告指出,要把立德樹人作為教育的根本任務,培養德智體美全面發展的社會主義建設者和接班人。在教學過程中,作為教師有義務向學生進行中華民族傳統文化教育,弘揚社會主義核心價值觀,介紹生產、生活、國防、科技等各個領域的新成就,尤其是與化學有關的成就,激發學生的學習熱情,感受化學的魅力。像中國古代的四大發明、古代釀酒技術、古代冶鐵技術等,顯示了我國勞動人民的智慧;近現代侯德榜制堿法、人工合成的結晶牛胰島素、以屠呦呦為代表的科學家們提煉的青蒿素等,都是我國科學家為世界做出的貢獻,凝聚著歷代科學家們的心血,象征著我國化學科學事業的發展。教學過程中可以以這些內容為載體,創設教學情境,吸引學生參與到教學中,更深刻地理解化學知識的應用價值。