丹巴縣半扇門溝泥石流暴發特征研究

蘭昌義 胡正濤 趙昌坤

摘 要:丹巴縣半扇門泥石流溝為老泥石流溝,近年來該溝泥石流頻發,對當地居民生產及生活造成了嚴重威脅。通過對半扇門溝泥石流暴發歷史、現場沖淤特征等情況調查分析,得出半扇門溝泥石流發育特征、危險性及發展趨勢,為該溝泥石流治理提供依據及防治建議。

關鍵詞:半扇門溝泥石流 發育特征 危險性 發展趨勢

中圖分類號:P642 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2016)03(a)-0055-03

半扇門溝區域地質構造較為復雜,地形切割強烈,不良地質現象發育。該溝為老泥石流溝,先后于1982年、1999年7月、2003年、2009年6月、2010年8月發生過較大泥石流,其中1982年、1999、2009年3次規模最大,漫過村道、溝口公路橋涵,造成半扇門二村、一村數間房屋被毀,所幸沒有造成人員傷亡。近兩三年半扇門溝都爆發不同程度規模較小的泥石流。泥石流共威脅溝內半扇門一村、二村居民及溝口政府部門、學校、衛生院等共120戶456人,直接威脅財產約5 000萬元。因此,對該溝進行研究分析顯得尤為必要。

1 泥石流的形成條件

半扇門溝泥石流位于甘孜州丹巴縣半扇門鄉半扇門溝,小金河左岸。半扇門溝流經下游半扇門二村、一村(半扇門鄉政府所在地)。勘查區距離丹巴縣城約22 km,省道S303線從溝口通過,溝口有通往半扇門二村的村道,交通較便利。

1.1 地形地貌

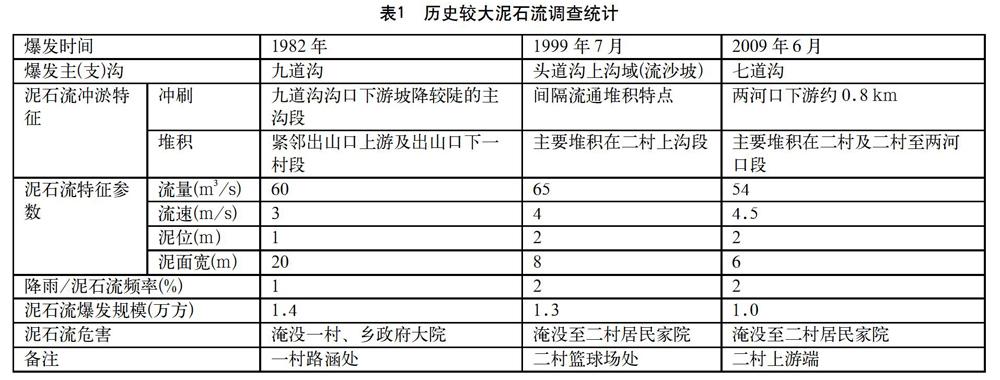

半扇門溝域由主溝及9條大支溝(一道溝~九道溝)組成,溝域平面呈長條形,流域面積約67.8 km2,溝源最高點高程4 810 m,溝口最低高程為2 093 m,高差2 717 m。主溝長18.8 km,彎道較多,平均縱坡降為133‰(見圖1)。主溝溝道上游為“V”型形成區,中下游為相對較寬緩的形成流通區、流通堆積區及出山口以下的泥石流堆積區。支溝長3~7 km,均平行展布在主溝左側,與主溝或斜交或直交,交角大于60°,支溝兩側陡峭,呈“V”字形,平均縱坡降為255‰~557‰,較陡。

1.2 水源條件

半扇門溝流域無氣象站和雨量站。距該工程約22.0 km(直線距離)處有丹巴縣氣象站(海拔高程1 949.9 m)。該工程設計可參照丹巴縣氣象站氣象要素。縣城多年平均降水量618 mm,最大年降雨量781.9 mm(1993年)。根據丹巴縣氣象局近33年降雨資料統計,降雨均集中于5~9月,這5個月總降雨量一般都大于460 mm,約占全年的75.4%。并且7、8月中日雨量多大到暴雨,雨時短而集中,其中,降雨量最大的月份為9月份,多年月平均降雨量為109.12 mm。根據近10年統計資料顯示,丹巴汛期多暴雨。汛期時日降雨量多在12~35 mm。特別是1982年6月降雨量為186.3 mm,1999年7月降雨量為186.3 mm,7月最大日降水量為21.7 mm,2003年9月降雨量為120.4 mm,9月最大日降水量為36.4 mm。降雨量的大小是誘發地質災害的一個重要因素。

加之,半扇門溝匯水面積為67.8 km2,有9條大支溝,溝谷較深,岸坡呈較陡的“V”型谷,具有一定的匯水面積。流域中上游4~5月份又有冰雪融水匯集。以上為泥石流的形成提供了充足的水源。

1.3 物源條件

半扇門泥石流溝溝域固體物源點共56處(崩滑堆積物處,坡面徑流侵蝕處,溝床堆積物源處),其中:主溝道物源27處(崩滑堆積物11處,坡面徑流侵蝕1處,溝床堆積物源12處);支溝道物源29處(崩滑堆積物8處,坡面徑流侵蝕9處,溝床堆積物源9處)。其中:主溝道中靜儲量約145.26×104 m3,可能參與泥石流活動的動儲量約29.35×104 m3,支溝道中靜儲量約133.67×104 m3,支溝道中可能參與泥石流活動的動儲量約40.19×104 m3。由于主溝溝道縱坡較緩,支溝中固體物質進入主溝后,轉化為主溝溝道物源,主要堆積于支溝溝口與主溝交匯處,部分侵占主溝道,估計僅約1/5能二次啟動,因此半扇門溝域總靜儲量約為185.43×104 m3,動儲量約37.39×104 m3。

2 泥石流暴發特征

2.1 泥石流暴發歷史及威脅對象

通過對當地居民調查訪問及現場泥痕調查,該泥石流溝爆發歷史見表1。

2.2 泥石流基本特征值

(1)堆積物顆粒特征。

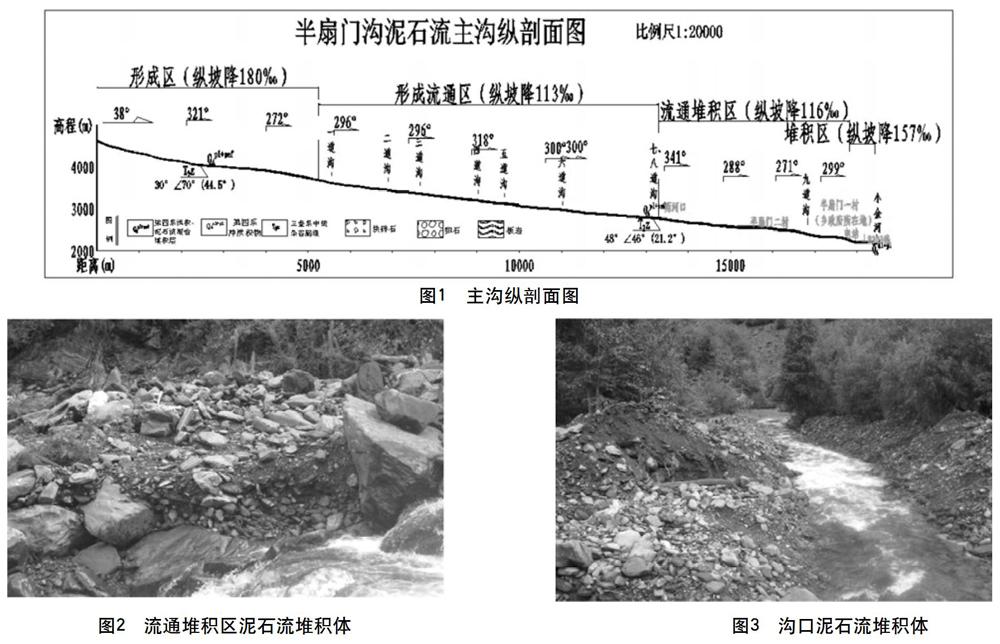

據調查,泥石流堆積物主要分布在溝內流通區及堆積區,這兩個區中的堆積物各具特征。①流通區內堆積物,主要為塊碎石土,粒徑一般300~2 000 mm,含量約為50%~70%,局部段有一定分選性(見圖2)。②溝口堆積區內堆積物,碎塊石土,分選性較好,有一定磨圓度,一般粒徑200~300 mm,含量約為60%~70%,可見最大粒徑100 cm(見圖3)。

(2)泥石流流體重度。

按照《泥石流災害防治工程勘查規范》(DZ/T0220--2006)附錄H填寫泥石流調查表并按附錄G進行易發程度評分,綜合考慮泥石流流體性質,確定該泥石流重度。主溝易發程度數量化評分104分,重度為1.641 t/m3,其他支溝分別為97~123分,重度為 1.6~1.772 t/m3。易發程度均為易發。

(3)泥石流流速。

對已發生的泥石流采用形態調查法,根據調查得到的泥石流泥位求得泥石流流速。其中一村溝口處流速約3.93 m/s,二村入村處約3.32 m/s,七道溝溝口處約5.84 m/s。

(4)泥石流流量。

采用雨洪法求得泥石流峰值流量計算泥石流峰值流量,流域匯水面積67.8 km2,2%暴雨頻率情況下,暴雨洪峰流量為 57.79 m3/s,泥石流峰值流量190.71 m3/s,5%暴雨頻率情況下,暴雨洪峰流量為50.28 m3/s,泥石流峰值流量165.92 m3/s。

(5)一次泥石流過流總量和固體沖出物量。

降雨歷時約1 h,結合不同溝道溝的泥石流歷時計算一次泥石流沖出方量,2%暴雨頻率情況下,全流域泥石流一次沖出量約30 705.8 m3,固體物質約12 189.2 m3。5%暴雨頻率情況下,全流域泥石流一次沖出量約26 741.2 m3,固體物質約10 615.4 m3。

支溝泥石流沖出固體物質主要堆積于主溝與各支溝交匯處,僅約20%沖入主溝被搬運至溝口,主溝縱坡較緩,以邊沖邊淤為主,整體接近沖淤平衡,因此溝口入主河段并未形成大型泥石流堆積扇,且該泥石流位于主河凹岸側,攜砂能力較強,據估計堆積區總堆積方量約5萬方,入主河固體方量約是堆積方量的2倍。

3 泥石流危險性分析

根據泥石流流域基本特征和參數,按照《泥石流災害防治工程勘查規范》(DT /T0220—2006)附錄G“泥石流溝的數量化綜合評判及易發程度等級標準”,泥石流易發程度分為極易發、易發、輕度易發和不易發4個等級,其中易發程度綜合評分≥116為極易發,87~115為易發,44~86為輕度易發,≤43為不易發。

根據易發程度數量化評分結果,半扇門溝泥石流整體屬于易發。各支溝也均屬于易發以上。特別的,6#支溝、7#支溝泥石流的易發程度屬極易發,1#支溝~5#支溝易發程度較6#~9#支溝輕些。這與近期泥石流爆發區域一致,也與現場調查得到的結論一致。

按泥石流活動危險程度或災害發生機率判別式判別結果,半扇門溝泥石流活動危險程度或災害發生機率D>1,表明受災體處于危險工作狀態,成災可能性大,因此半扇門溝均屬于危險性等級大的泥石流溝。根據綜合致災能力的強弱和受災體綜合承災能力進行治理緊迫性判別結果,半扇門溝泥石流溝治理要求緊迫。

4 泥石流發展趨勢預測及治理措施建議

半扇門溝泥石流溝流域具備形成泥石流的地形條件,流域內松散物質豐富,泥石流啟動的激發條件降低,只要遭遇一定強度的暴雨,極易誘發產生泥石流。6#、7#、9#支溝非常容易爆發泥石流。

該泥石流溝已有治理工程僅為溝口左岸單側防洪堤,防洪堤長度約390 m,墻凈高2 m,頂寬0.7 m,漿砌石結構。目前部分淤埋約0.6 m,防洪堤墻趾局部段被淘空。已有治理工程不能解決消除或減輕泥石流對防護對象的危害,考慮到主河小金河輸砂能力較強,歷次泥石流發生規律及沖淤特征提出半扇門溝泥石流防治總體思路是針對保護對象采用防護+排導為主的治理措施。

半扇門溝全流域主溝縱坡較緩,支溝發育且縱坡較陡,主支溝近直角相交,而支溝物源沖出后主要堆積于主支溝交匯處,轉化為主溝溝道物源(靜儲量)。從歷次泥石流暴發情況可見,該部分物源二次啟動搬運至主溝下游的方量較小,加之主河小金河搬運能力強,因此主溝口也未形成大型堆積扇。溝口半扇門鄉政府所在地溝道地形稍緩,以淤積為主,為增大泥石流排出速度和流量,溝口采用排導措施。二村處溝道以沖淤平衡為主,該段采用單邊防護堤對居民房屋進行直接保護,但應保證護堤基礎埋深滿足沖刷要求。

參考文獻

[1] 四川省冶金地質勘查局水文隊.半扇門溝泥石流勘查報告[R].2013.

[2] 李明輝,鄭萬模,陳啟國.丹巴縣地質災害發育特征及成因探討[J].自然災害學報,2008(2):49-53.

[3] 蘭昌義,趙昌坤.汶川縣清水溝北側高位泥石流暴發特征及防治措施研究[J].四川地震,2015(3):25-28.