探索方格運用發展空間觀念

許麗容

小方格,大空間。簡單的方格圖,蘊含的空間維度不只是二維的思考,更具有三維的想象。在豐富多彩的格子圖世界里,在多種多樣的數學活動中,學生將更好地理解和把握空間認知、發展空間觀念。

一、運用形象化策略,呈現格子圖的直觀功能,提升空間想象能力

抽象與形象是一對矛盾,從學生的角度說,抽象的東西是看不見、摸不著的,如果沒有憑借直觀形象的東西,學生會覺得枯燥無味,沒有媒介也就無法想象。因此,運用格子圖的直觀性進行形象化教學,是提升學生空間想象能力的有效途徑。

北師大版數學三年級下冊“平移”一課。教師引導學生先結合生活實例感受平移現象,直觀體會它的特點。再巧設問題,在一個沒有任何標記的平面上移動一枚棋子,讓學生猜測移動的距離,從而引出格子圖這一工具,感受格子圖的價值所在。通過實物在格子圖上的平移,在具體的操作活動中,學生體會平移運動的過程,體會格子圖能精準地表示物體平移的距離。比較平移前后的兩個物體的相同與不同,體會平移前后的物體形狀、大小不變,位置變了。教師利用這個機會,先讓學生獨立思考、自主探究,然后在小組中充分展示思維過程,同時也能在傾聽中把自己的想法同其他人的方法實行比較,理解和采納不同的意見。這樣,既呈現了多種方法,又發現了規律,也充分體現了格子圖的直觀功能。

通過找尋具體實物的某個位置平移,體會點、線、面的運動歸根結底是點的運動,教師適時優化方法,緊緊抓住圖形的“點”,讓學生重點研究,滲透運動變化的思想,大大降低了錯誤的概率。最后再由實物在格子圖上的平移過渡到平面圖形在格子圖上的平移,是學生在知識技能層面上的提升。教師不能讓學生只停留在具體實物的操作上,而應由動態到靜態,由具體到抽象,讓學生不僅僅會操作,會說,還要會畫。這樣,格子圖的直觀功能體現無遺,同時也發展了學生的空間觀念,提升了學生的空間想象能力。

二、精心設計問題串,探索格子圖的運用實效,強化觀察辨析能力

“不憤不啟,不悱不發。”在課堂上,新授課中的難點往往會導致學生的思維受到阻礙。此時教師可以適當地將這些難點問題加以分化,體現出一定的層次性與誘導性,巧妙地讓學生在探究中突破難點,同樣也能提升學生的邏輯思維能力。日常教學中,某些學習內容與學生的生活實際有比較大的距離,學生無法找到兩者的連接點,思維處于暫時的“斷路”狀態。這時學生迫切需要一個引導者,而教師的有意創設的各種問題無疑成了引導學生展開觀察思考的助力劑。

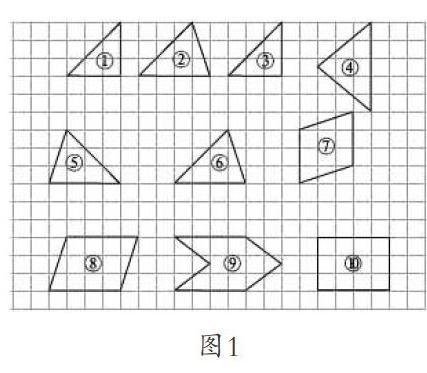

一位教師在執教“比較圖形的面積”(北師大版五年級上冊)時,設計了這樣的問題串(主題圖如圖1所示):

問題一:有哪幾組面積相等的圖形?

問題二:兩個圖形面積相等的理由是什么?

問題三:剪前的圖⑨和剪后的圖⑨什么變了,什么不變?

問題四:你還能找到誰和誰的面積相等?你是怎么想的?

……

課堂提問的目的是引導學生學習與思考。問題是學生探究知識的起點,教師要把問題串設計到點子上,讓學生聽得明白,才能答得從容。本課問題串中的關鍵點是問題二及問題三,結合格子圖問題創設得恰到好處,這樣不僅可以激發學生的學習興趣,還可以引發學生認真觀察,并在觀察的過程中準確辨析。

數學需要創設學生喜歡的豐富多彩的情境激發學生學習的需求,但是簡單的素材同樣能從數學思維角度去激發學生學習的需求。教師巧妙運用格子圖,幫助學生建立“出入相補”“轉化”“割補法”等面積探究中經常用到的數學知識,在教師的點撥引導中,學生進行細致觀察,實現真正的數學思考,體會格子圖的運用實效,同時發展了學生的觀察辨析能力。

三、提供方格素材,探究格子圖的橋梁作用,提高動手操作能力

好動、好玩是孩子的天性。兒童的思維是從動手操作開始的,切斷活動與思維的聯系,思維就不能得到發展。尤其是探求新知時,要為學生提供必要的思維素材,創設內容豐富的活動場景,使學生借助已有的知識和多種感官參與新知的探究活動。

格子圖作為學生學習面積公式的重要鋪墊及輔助工具,也是度量思想在數學教學中的基礎應用。學生有了格子圖這一有力的學習工具就能對學習內容進行階梯式地思考探究,從而有效提升學生的空間觀念。

在“長方形的面積”一課的教學中,學生對面積等于“長乘寬”道理的理解,其本質就是對“長代表什么”與“寬代表什么”的理解,為了更好地達到這一目標,教師可以為不同的學生設置不同的操作材料,就如不同的長方形,不同格子數有的多有的少,可以讓課堂上因不同的材料而引發不同的思維層次。在學生動手操作之后,依據作品所呈現的思維水平層次逐步呈現密鋪、一行一列鋪等鋪法,交流數法及算式的意義。這個過程中,學生同時經歷兩次比較:第一次比較,同一個長方形的不同擺法,為什么都可以用同一個算式表示?即都是通過數一行擺4個(3個),可以擺3行(4行)得到;第二次比較,兩個不同長方形的面積數法有什么相同點呢,即都是通過數每行擺幾個,可以擺幾行得到。學生在動手操作的過程中逐步建構“長”與“每行擺幾個”,“寬”與“擺幾行”之間的對應關系,以及體會“長乘寬”的雛形。

接下來,教師設計了一個“想象鋪”的環節,在沒有給出數據的情況下,由學生估測面積,同時在不同結果的碰撞中激發出長和寬數據的重要性和必要性,即“有了長,就可以知道……”“有了寬,又可以知道……”這一過程中,學生雖然未動手擺格子,但通過材料的缺失引發的思考及想象鋪格子,學生的思維水平無疑更為接近理解對應關系以及“長乘寬”的道理。

最后,在不同水平層次的操作基礎上,教師通過問題“一行擺幾個、擺幾行與長方形的長與寬有什么關系呢?”引領學生思考,讓他們自主提煉、建構長方形面積計算公式,將存儲于大腦當中的操作經驗提升為思維經驗,有了這些鋪墊,學生自然而然地理解了“長乘寬”所蘊含的道理。

整個教學過程,化“靜態的教材”為“活動的現實”,化“教師傳授”為“自主探究”,化抽象為具體。隨著活動的開展,學生由淺入深地展開探究性學習,學習興趣濃厚。而方格作為學生學習新知的一種工具,很好地起到了橋梁作用,對幫助學生理解“長乘寬”的道理起到了不可替代的作用。學生們在操作中理解數學知識,又在學習新知的過程中提高了動手操作能力。

總之,簡單的格子圖,其實不簡單。在探索方格圖運用的過程中,學生便有了做數學、體驗數學、經歷數學的機會,同時極大地發展了空間觀念。

(作者單位:福建省晉江市深滬中心小學 本專輯責任編輯:王彬)