蠡殼窗的歷史和再生

阮儀三

明清時期,江南太湖流域一帶水鄉民居曾普遍使用蠡殼窗,其制作工藝是中華民族建筑史上不可或缺的一個重要內容。最早的起源已無從考證,但清代詩人黃景仁在《夜起》中寫有“魚鱗云斷天凝黛,蠡殼窗稀月逗梭”便是一個例證。

蠡殼窗在中國古代建筑史上的一個時期曾起了極為重要的作用。蠡殼就是海蠣子的殼,江南地區蠡、蠣同義同音。海蠣是一種水生天然貝類,攀附在淺海的巖石上。將海蠣連殼扒下,其中軟體是鮮美的海味,其殼則被丟棄,有心人將海蠣的外殼打磨利用,做成小的飾品,如紐扣等。在明清時代,就有將蠣殼磨削成薄片,鑲在窗戶上,它沒有異味,七彩半透明,透亮卻能避人窺視,材質堅固耐用,防火、防水、防風,又不易破損,是絕好的建筑材料,被普遍采用。

從建筑發展史上考察,唐代以前,房屋上的窗戶,大多是直棱的木柵,外裝可開閉的木板窗扇,關起來就不透光亮了。然后有了布質的窗簾,以及珠簾、席簾等。到了宋代,木漿造紙術發展并大量生產使用,窗戶上便糊紙了,也就出現了花格的木窗欞。但紙不耐久,經不起日曬雨淋,經常要重裱。而江南一帶盛產蚌類,就有人用蚌殼來做器物使用,后有人將其磨成薄片裝點窗戶。但江南的河蚌殼薄,不甚堪用,而尋覓到福建、廣東沿海的海蠣子殼大而厚,后來又解決了磨削的技藝而被廣泛應用,蠡殼窗很快就盛行起來。從建筑史上來看,明代以后被大量使用。而到了清中葉以后,隨著玻璃的出現和大量使用,蠡殼窗逐漸淡出人們的視線,其制作工藝也隨之失傳,時間上也就幾百年的歷史,所以在江蘇、浙江一帶考證民居建筑的歷史,如見到蠡殼窗,可以論定是清代中葉以前,而從蠡殼的風化程度也可以推測建筑物的歷史。上了年紀的人,大多見過這種窗戶,如杭州陸游故居、蘇州周莊的葉楚倫故居等,但年輕人連蠡殼窗的名字也都陌生無知。

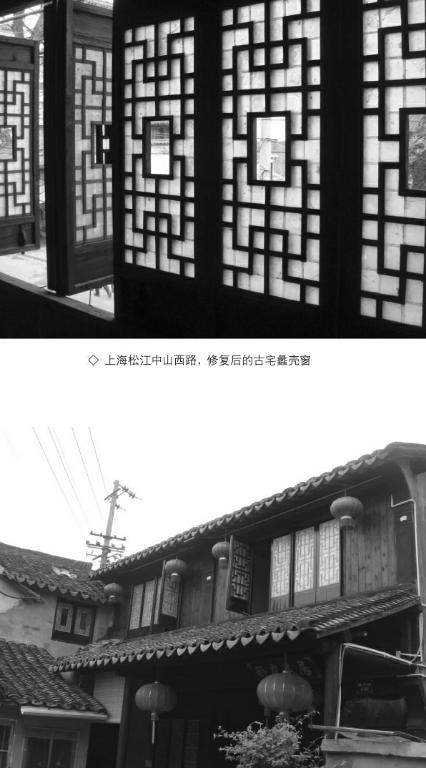

我在保護修復傳統民居中,發現浙江嘉善的有關工藝廠也在研究,就竭力鼓勵,經過多年的探索研究,又到內河沿海尋找合適的貝殼,在比對確認最佳材質的基礎上,我們逐步掌握了蠡殼窗的全部制作工藝。于是,蠡殼窗在古城古鎮的保護和修復中就得到了重新使用,像同里古鎮的太湖水利同知衙門、烏鎮古鎮的古民居、無錫蕩口古鎮的沿街老店……使得這些老房子顯得格外真實美觀。許多游客一經導游解說都會仔細端詳,嘖嘖稱奇,照相留念,既增加了知識,又充實了游興。

蠡殼窗填補了中國古建筑保護上的一個空白,也增加了江南古民居保護修繕的原材料的發掘使用。蠡殼窗的制作工藝已獲得國家專利,并屬市級非物質文化遺產項目。 endprint

endprint