姊妹節及姊妹節歌舞音樂調研報告

——以貴州臺江施洞老屯村、楊寨苗族姊妹節為個案

郝亞男(貴州民族大學音樂舞蹈學院,貴州 貴陽 550025)

?

姊妹節及姊妹節歌舞音樂調研報告

——以貴州臺江施洞老屯村、楊寨苗族姊妹節為個案

郝亞男

(貴州民族大學音樂舞蹈學院,貴州 貴陽 550025)

【摘要】本文以貴州臺江施洞老屯村、楊寨苗族姊妹節為個案,對姊妹節及姊妹節歌舞音樂進行了調研報告。

【關鍵詞】姊妹節;歌舞音樂

一、姊妹節的由來

在廣袤的貴州土地上,黔東南臺江、施秉兩縣的苗族一直流傳著一種極富特色的民間風俗活動——姊妹節。關于姊妹節的傳說,主要來自長達五百多行的《姊妹節歌》。講的是一個叫金丹的男青年和一個叫阿嬌的女青年從小青梅竹馬,相依相戀,金丹不愿意服從傳統的婚俗習慣堅持自由戀愛并藏身于野外,每天阿姣都用竹籃偷偷地藏著飯帶去給金丹吃。最后終于結成了夫妻。于是便有了姊妹飯的典故,即苗語叫帶給情人吃的食物為“藏飯”,漢語意譯為“姊妹飯”。另一個傳說是臺江縣施洞地區有八百個姑娘因找不到男朋友而嫁不出去;三丙大塘地方有八百個青年男子,也因找不到媳婦而打單身。老年人們想起了阿姣、金丹吃“姊妹飯”的典故,教姑娘們用阿姣、金丹的辦法,把三丙大塘八百個青年男子邀請來吃“姊妹飯”。這樣,人人都找到了自己的意中人,一雙雙、一對對結成了眷屬。從此以后,吃“姊妹飯”就演變成為以青年男女間挑選情侶為主要內容的節日活動。

二、姊妹節的主要功能

姊妹節的主要功能應該是當地的苗族族群為了自己群體的繁衍發展,給男女青年創造相識、相愛的機會。奇特的是整個活動過程中很少看見男性青年的參與,男性青年只是在節日的晚上去姑娘家討姊妹飯,借機與姑娘對歌交談,通過這樣的機會與姑娘套近乎,增加感情。年老的男性長者多是暗中做些組織和協調工作。這是姊妹節與其他少數民族節日不一樣的地方。究其更深的文化原因,筆者認為,這是母系社會的殘存現象,母系社會的殘存還體現在在當地的苗族婚俗里,女兒長大要嫁回舅家(苗家習俗稱還娘頭)。西南的一些少數民族至今還保存著一些母系社會的痕跡,即便在今天,生活在四川省涼山彝族自治州鹽源縣與云南省麗江市寧蒗彝族自治縣之間瀘沽湖湖邊的摩梭族,至今仍然保留著母系氏族婚姻制度。姊妹節的活動中最有趣的活動要數摸魚了,老屯村的男女老少早早等在寨子公共的田埂邊上,等待著摸魚時間的到來,沿清水江而居的苗民,捕魚技術一定是很高的。時間一到,大家全部跳到水稻田中,搶著摸魚,在這兒不論輩份,不分尊卑、男女、老少大家一起戲水、摸魚,嬉戲、身上臉上全是泥,然一個個自得其樂,全然忘我,樂在其中,當其中一個人摸到魚拿起來向大家示意,于是所有人用泥砸他,其中的快樂,亦或許只有他們能體會了。原始的捕魚狩獵活動,在生產力高度發展,現代高科技和商業化的沖擊下,其最初的用來滿足人們日常生活所需的捕獵文化已經變為純屬于娛樂性質了。這也就是馬林諾夫斯基所講的文化要素的動態性功能,其所承載的漁獵文化功能在消失,而娛樂性再增強。在活動的初始也許是為了提高捕魚水平,平時的訓練有素可以提高下河捕魚的數量,可見苗家人的勤勞。也許是苗族人為了紀念這種傳統的文化,使其不至于被遺忘,于是有了摸魚的活動,這也是提高民族凝聚力,向心力、促進苗族人與人交流的好機會。節日期間晚上,女人們相聚于木鼓場上唱歌跳舞,互相交談,男青年則到自己中意的姑娘家討姊妹飯,對唱情歌,敬酒歡言,通宵達旦,興盡方休。

三、姊妹節的歌舞狀況

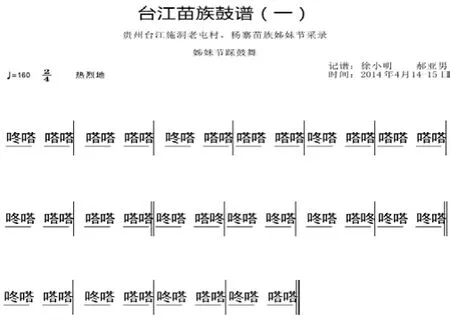

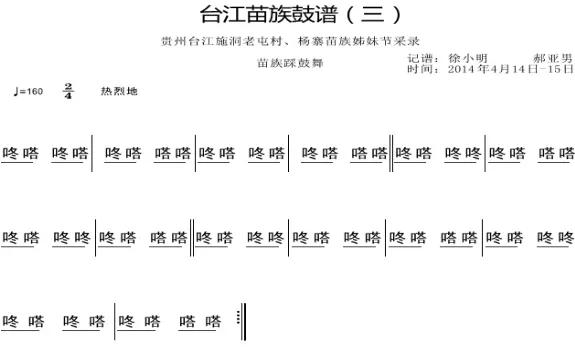

下面三個譜例為在姊妹節踩鼓場根據現場演奏情況記錄:

譜例中的咚嗒可以看做類似于樂理中的強弱,咚是指敲擊鼓面的聲音,嗒是敲擊鼓邊的聲音;第一二小節可以看成一個樂節,三四五六七八小節是對第一二小節的模仿,2+2+2+2的樂節結構構成一個完整的樂句,第九第十小節出現一種新的節奏型,十一十二小節對之進行重復模仿,2+2構成第二個樂句,余下的四小節為又一新的節奏型,2+2+2+2構成最后的樂句;三個樂句做了三次不同的音色變化;在節奏型組合的過程中,同樣數量的鼓點和節奏,會由于重音的不同安排而出現不同的音色效果,使得音樂富于變化性;且這首鼓譜的節奏密度很大,一般節奏密度大,緊張度就越強,渲染激動、興奮、快樂的氣氛越濃厚;通過分析鼓譜就可以看出苗族人民在節日中的喜悅心情,情緒激昂歡快,通過音色和速度來表達情緒,用鼓敲更是顯示出氣勢的宏大。節拍可以為四二拍也可以是四四拍,但四二拍表現歡快的情緒要更加明顯。

4-8小節是對1-4小節的重復,構成一個樂句,11-12小節是對10-11的重復,構成第二個樂句,15-16是13-14的重復,19-20小節是17-18小節的重復,23-24是21-22小節的重復,每個樂句都是2+2的樂節結構構成。由四個不同節奏型的樂句構成的不同音色表現苗族人民在喜慶節日中的歡快心情。

似乎每個苗族女性任何時候都能加入到踩鼓舞的隊伍中,鼓點的變換莫測并沒有影響他們,而且很快就跟著鼓點節奏跳起來唱起來,他們對這些鼓點節奏很熟悉,應該是從小跳到大的;姊妹節的踩鼓舞節奏很多,這只是其中三個根據現場演奏的記錄,然而民間音樂的即興比較多見,他們演奏時不受任何音樂理論程式觀念的約束,很隨意,高興時或許某種音型節奏多敲幾遍,每次演奏的變化也比較大,受到客觀和主觀環境的影響也較大。

在他們跳踩鼓舞的時候,發現了一個有趣的現象,鼓點敲的很快,很熱烈,很緊張,而歌聲卻拖的很慢,這正是中國傳統的戲曲藝術中的緊打慢唱,看似緊打和慢唱是兩種不同的節奏,形成一種強烈的對比,渲染緊張激烈興奮的心情,表達一種喜悅激動的心情,西方也有類似的音樂現象,復調中也是這種藝術,還有一些交錯拍子也容易給人以緊打慢唱的感覺,這些行為也是不是表現苗族人民在遠古時候恐嚇兇猛野獸、防止外族入侵的一種行為。

從節日中就可以看出民族的文化心理,在節日的慶典中可以集中展示民族文化。臺江苗族有其豐富的民俗文化及音樂文化,養育著一代代的苗族同胞,構成中華民族文化的一部分,在節日聚會交流中凝聚著苗族的人心,使其綿延發展。