1例草綠色鏈球菌化膿性腦膜炎患者的藥學監護

潘 敏 黃小瑜 易燕桃(肇慶市第二人民醫院臨床藥學科 肇慶526000)

?

1例草綠色鏈球菌化膿性腦膜炎患者的藥學監護

潘敏黃小瑜易燕桃(肇慶市第二人民醫院臨床藥學科肇慶526000)

摘要:目的:通過對1例草綠色鏈球菌化膿性腦膜炎患者的藥學監護,探討臨床藥師參與臨床實踐的意義及作用。方法:在治療過程中,臨床藥師通過參與制定及調整抗感染治療方案,對使用藥品出現的不良反應進行干預與處置,監護患者用藥過程。結果:在臨床藥師積極參與下,抗感染治療方案得到及時調整,做到個體化給藥,提高治療效果,患者治愈出院。結論:臨床藥師從藥物的選擇、給予有效安全的最大劑量、耐藥情況及藥物不良反應作為切入點,充分發揮藥學知識作用,協同臨床優化給藥方案。

關鍵詞:化膿性腦膜炎參與治療方案藥學監護

急性化膿性腦膜炎又稱腦膜炎,是化膿性細菌所致的軟腦膜、蛛網膜、腦脊液及腦室的急性炎癥反應,腦及脊髓表面可輕度受累,常與化膿性腦炎或腦膿腫同時存在。化膿性腦膜炎是一種嚴重的顱內感染,多呈暴發性或急性起病。成人與兒童急性期常表現為發熱、劇烈頭痛、嘔吐、全身抽搐、意識障礙或頸項強直等。

1 病例資料

患者,男性,42歲,3d前受涼后出現畏寒、發熱癥狀,伴有全身疲乏酸痛不適,納差,遂至當地醫院測得體溫高達39.0℃,考慮為“急性上呼吸道感染”予喜炎平等治療,后癥狀減輕,仍反復發熱,體溫波動在38.0℃左右,過程中出現亂語,精神差,無法認出家人,且出現雙耳聽力下降,無嘔吐、頭痛及肢體抽搐,今至我院急診就診,查頭顱磁共振增強示“雙側顳部腦膜異常改變,考慮腦膜炎可能性大”,遂收住我科診治。患者起病以來,精神、睡眠、胃納差,未解大便,小便欠順暢,近一個月來體重無明顯改變。既往有“急性肝炎、腎結石、支氣管炎”病史(具體不詳)。檢查:患者腦膜刺激征陽性;頭顱磁共振增強示:雙側顳部腦膜異常改變,考慮腦膜炎可能性大;X光胸片提示:雙下肺感染;血常規:白細胞WBC:18.99×109/L↑;中性粒細胞NEU%:92.6%↑;血沉ESR:55↑;血氣分析:PO2100.9↑;:460U/L↑;甲功三項:TSH 0.24↓;FT 30.84↓;同型半胱氨酸(HCY):ALb 33.9↓;新型隱球菌涂片檢查:陰性;抗結核抗體(抗TB-Ab):陰性(-);腦脊液常規:白細胞總數970↑;腦脊液結核菌涂片+一般涂片:發現革蘭氏陽性球菌,未發現抗酸桿菌;C反應蛋白:73.3↑;超敏C-反應蛋白:>5↑;抗鏈球菌溶血素O:266.16↑;降鈣素原:7.25↑;腦脊液蛋白(CSF-TP):1647.00↑;葡萄糖(GLU):2.26↓。

入院診斷:急性腦膜炎,急性上呼吸道感染。

2 主要治療經過

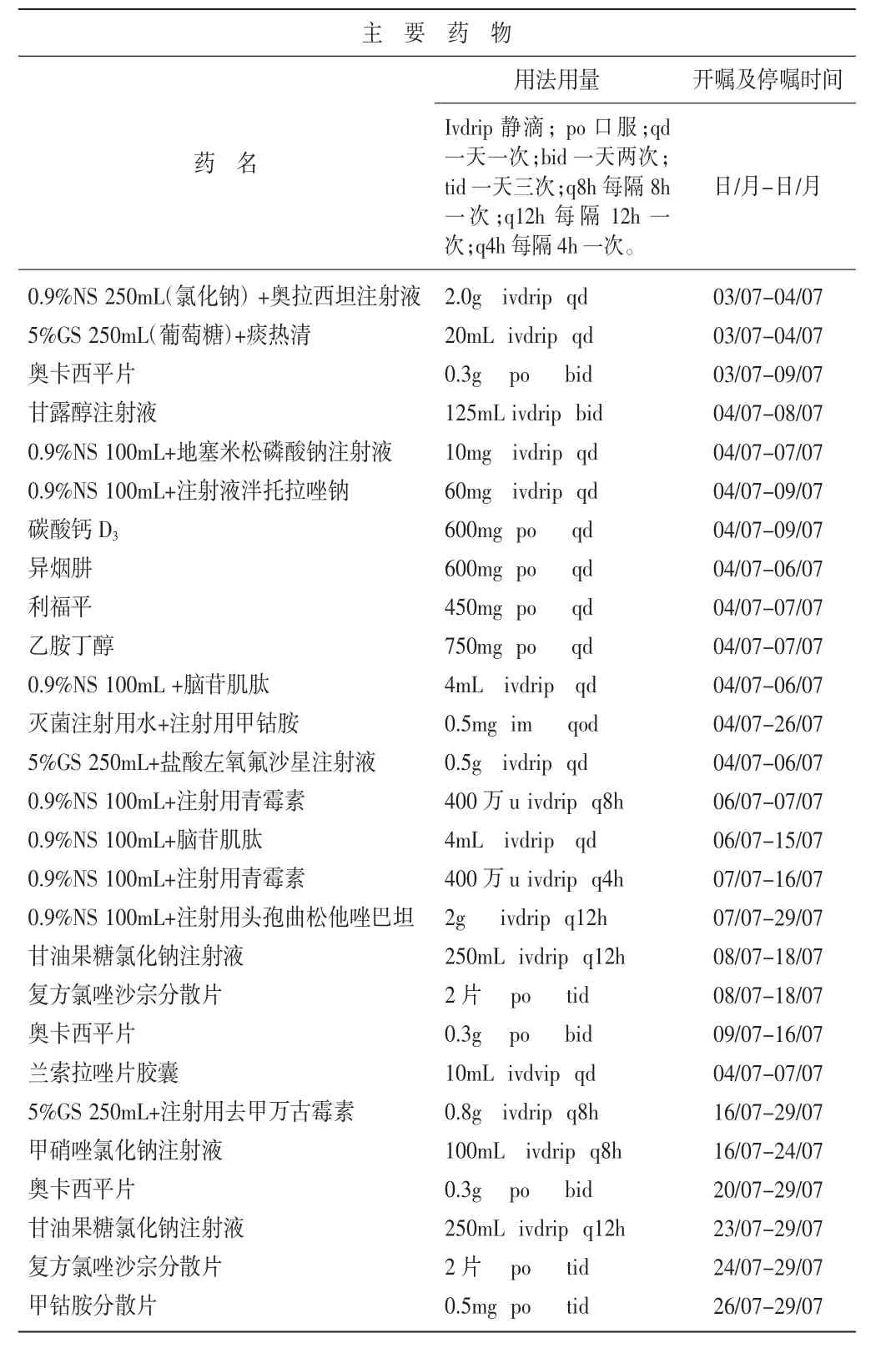

患者共住院26d,入院后主要治療藥物及其用法用量、用藥療程見表1。

2.1入院明確診斷后用藥:予“青霉素400萬U q4h”聯合“頭孢曲松他唑巴坦2g q12h”治療,患者訴頭痛較前減輕,無發熱,無咳嗽,無抽搐,無嘔吐,訴右肩部及腰部活動性疼痛,聽力下降,體查右側巴氏征陽性,腦膜刺激征陽性。

表1 患者住院期間的用藥方案

用藥d2,復查腦脊液,腦脊液生化示腦脊液蛋白(CSF-TP)1257.00↑,腦脊液常規示白細胞總數970↑,顏色:無色;透明度:清晰透明。但比入院時的腦脊液檢查有下降趨勢,患者訴仍頭痛,疼痛評分5分以上,訴右肩部、頸背部活動性疼痛明顯,有壓痛,予申請頸椎MRI檢查了解頸椎情況,治療上加大奧卡西平劑量,另加用氯唑沙宗適當止痛處理,繼續觀察病情。

用藥d3,腦脊液的細菌培養示草綠色鏈球菌,青霉素、頭孢噻肟、利奈唑胺敏感,但報告沒有描述各個敏感藥物的MIC值。用藥d15,復查腦脊液,腦脊液生化腦脊液蛋白(CSF-TP)1041.00↑,腦脊液常規示白細胞總數170↑,顏色:淡黃色;透明度:微渾。患者仍頭痛,雙耳聽力持續下降,未排除病情進一步惡化發展為化膿性腦膜炎可能,考慮抗感染效果不理想,請臨床藥師會診后升級抗生素,使用去甲萬古霉素聯合頭孢曲松加強抗感染治療,并予甲硝唑覆蓋厭氧菌。

用藥d19,患者頭痛癥狀消失,頸部疼痛有緩解,腦膜刺激征陽性,患者訴靜滴去甲萬古霉素時注射部位疼痛,臨床藥師建議調整去甲萬古霉素的滴注速度,由原來1h調整至2h以上,之后沒有出現疼痛現象。

用藥d22,復查腦脊液,腦脊液生化腦脊液蛋白(CSF-TP)919.00↑,腦脊液常規示白細胞總數20↑,顏色:無色;透明度:半透明。目前患者發熱緩解,多次復查腦脊液白細胞及蛋白均逐漸下降,但未達停藥指標,腦膜刺激征陰性,目前抗生素方案治療有效,可繼續使用頭孢曲松聯合去甲萬古霉素治療,可停用甲硝唑治療。

用藥d27,患者出現低熱37.5℃,無寒戰,患者家屬認為經過二十多天治療,患者的聽力下降問題未能改善,認為需要去上一級醫院治療,患者出院,患者復查的各項炎癥指標均能達到正常值,已電話告知家屬。

3 討 論

3.1臨床判斷是主線:患者頭顱磁共振增強示雙側顳部腦膜異常改變,血常規:WBC:18.99×109/L↑;NEU%:92.6%↑;腦脊液常規:白細胞總數970↑;腦脊液結核菌涂片:發現革蘭氏陽性球菌,未發現抗酸桿菌;C反應蛋白:73.3↑;抗鏈球菌溶血素O:266.16↑;降鈣素原:7.25↑;腦脊液蛋白(CSF-TP):1647.00↑;葡萄糖(GLU):2.26↓。腦脊液是診斷化膿性腦膜炎的金標準[1],同時患者出現高熱、頭痛、腦膜刺激征陽性等癥狀,診斷為急性化膿性腦膜炎,醫師選擇青霉素聯合頭孢曲松他唑巴坦抗感染治療。藥師認為藥物經驗性選用合理,但需參考細菌培養后藥敏的結果選擇敏感藥物。使用療程需腦脊液常規各項指標正常后才能確定。

3.2治療過程中的升級用藥:國內化膿性腦膜炎[2]首選青霉素聯合頭孢曲松治療,國外化膿性腦膜炎[3]首選萬古霉素聯合三代頭孢治療。患者的腦脊液細菌培養示草綠色鏈球菌,青霉素、頭孢噻肟、利奈唑胺敏感,但報告沒有描述各個敏感藥物的最小抑菌濃度MIC值。檢驗科的醫師告知其他細菌均能給出MIC值,唯獨草綠色鏈球菌給不出MIC值,臨床藥師考慮假若青霉素MIC值<1時,臨床效果會比較理想,但若MIC值>1時則很大可能會有20%~65%治療失敗。但近年來這些細菌對青霉素的敏感性降低,特別是流感桿菌,能產生對氨芐西林(氨芐青霉素)和青霉素耐藥的β-內酰胺酶。許多文獻報道分離出的肺炎球菌和腦膜炎雙球菌菌株對青霉素也存在相對或高度耐藥[4]。雖然患者經過治療生化指標有所下降,但是癥狀未見減輕,考慮初始的用藥方案效果不理想,建議升級至去甲萬古霉素聯合頭孢曲松加強抗感染治療,同時給予甲硝唑覆蓋厭氧菌。

3.3去甲萬古霉素引起的靜脈炎:參照2012年版熱病《桑福德抗微生物指南》中化膿性腦膜炎治療原則[3],去甲萬古霉素使用劑量要求是0.8g/q8h,去甲萬古霉素的不良反應與其劑量是密切相關的,劑量較大時對血管有刺激性,靜脈滴注時可發生惡心、寒戰、藥熱,所以藥物濃度不宜過高、速度不宜過快。去甲萬古霉素加入250mL溶媒,滴注時間1h,患者在開始使用時出現了靜脈血管疼痛,靜滴后用熱水敷也未見改善,臨床藥師建議把輸注時間調整至2h以上,患者的疼痛緩解好轉。

3.4化膿性腦膜炎的并發癥與后遺癥:患者在治療過程中持續聽力下降,伴活動性頭暈、耳鳴,考慮是細菌性腦膜炎粘連損傷神經,若在使用抗菌藥物前先使用地塞米松一次,以后連續使用3~4d,應該可以減少患者的聽力受損及其他神經系統后遺癥。

參考文獻

[1]周曉萍.小兒化膿性腦膜炎誤診為病毒性腦膜炎原因分析[J].山西臨床醫學雜志,2001,10(2):101.

[2]韓仲巖,從志強,唐盛孟.神經病治療學[M].上海:上海科學技術出版社,1993:87-89.

[3]Jay P. Sanford.THE SANDFORD GUIDE TO ANTIMICROBIAL THERAPY[M].北京:中國協和醫科大學出版社,2011-2012,新譯第41版:7-8.

[4]邱玉芳,晏路標,余章.新生兒化膿性腦膜炎臨床特征和病原菌變遷及耐藥性分析[J].現代醫學雜志,2008,36:334,337.

中圖分類號:R742.9

文獻標識碼:B

文章編號:1672-8351(2016)04-0129-02