朝醫太陰人體質辨象方法的應用與探索

王 麗 李 玲 郭美玲 劉彤彤 崔昊震

(延邊大學中醫學院,吉林 延吉 133000)

朝醫太陰人體質辨象方法的應用與探索

王 麗 李 玲 郭美玲 劉彤彤 崔昊震*

(延邊大學中醫學院,吉林 延吉 133000)

朝醫學是在傳統中醫文化的基礎上以“體質辨象”為主要特點的民族醫學,而規范體質辨象標準是發揚朝醫診療特色的重要保障和關鍵環節。本課題以350份體質問卷調查表為例,探討朝醫太陰人體質辯象方法的客觀指標,從而充實和完善朝醫四象體質標準的規范化建設,為朝醫體質辨象與臨床診療提供決策依據。

朝醫學;太陰人;體質辨象方法

“四象醫學”源于《東醫壽世保元》,是在朝鮮民族醫藥和中醫傳統理論相結合的基礎上,匯集體質觀、藏象觀、情志觀為一體的具有獨特理論體系的民族醫學。朝醫學認為“四象人”擁有不同的外在表現和內在性情,并在其生長、發育過程中表現為對某些特定疾病的易感性和傾向性,故對預測疾病發生及診斷治療方面具有重要的臨床指導意義[1]。目前,朝醫臨床上經常遇到在體質辨象時無法達成共識和認同等一系列問題,其主要原因歸結于“體質辨象”依賴于臨床醫生的主觀意識和經驗判斷。沒有辨象診療標準,就無法使體質辨象過程變得客觀化、規范化、科學化,也就無法得到同行專家們的共識和贊同。因此本課題以“四象人”中占最大比例的太陰人為例,通過對各類人群進行350例體質問卷調查研究,歸納和整理太陰人體質特點和辨象方法,充實和完善朝醫四象體質標準的規范化建設。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

1.1.1 目標人群與來源:2014年8月至2016年6月以居住于吉林省延吉市內的人群350例作為問卷調查對象。

1.1.2 納入和排除標準:納入符合以下標準者:①年齡在滿18周歲以上,未滿64周歲以下者;②取得知情同意書者;③無嚴重疾病者。排除以下條件者:①不符合上述納入標準者;②患有精神疾病、意識行為障礙者;③因文化程度不能完全理解問卷調查內容者。有以上任何1項者,即應當排除。

1.2 研究方法:朝醫辨象標準參照《東醫壽世保元》和《中國朝醫基礎學》[1]的相關辨象方法制定新版《朝醫體質辨象觀察表》。將實驗對象根據不同年齡分成3個階段,隨后用《朝醫體質辨象觀察表》進行詳細的問卷調查。人群根據年齡進行分組:18~30歲(青年階段)150例,31~50歲(中年階段)126例,51~64歲(老年階段)74例(性別、民族不區分)。此外,體質辨象指標主要包括形態特征(容貌表情、五官諸竅、體型骨骼、體毛、肌肉、足跟)、性格特點、常見表現(飲食嗜好、便、汗液)及易感病癥等四大模塊為依據,初步判定太陰人的體質歸屬。所有調查對象均獲得知情同意。

1.3 統計學方法:用SPSS13.0統計軟件進行統計學分析,組間計數資料比較采用t檢驗,以P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 研究結果

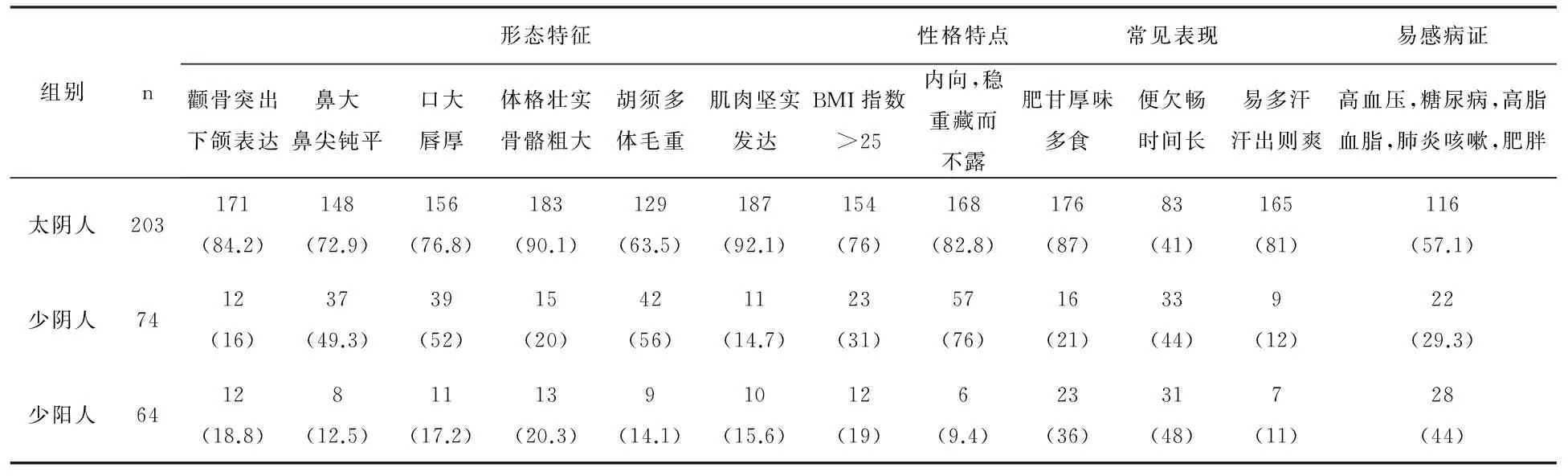

2.1 四象人體質辨象指標的對比 : 根據問卷調查結果顯示,屬太陽人8例(2.3%),屬太陰人203例(58%),屬少陽人64例(18.3%),屬少陰人75例(21.4%)。因太陽人資料數量相對較少,故在本次對比表中暫時排除。此外,研究結果顯示,新版《朝醫體質辨象觀察表》中太陰人體質辨象指標對排除其他象體質有統計學差異(P<0.05),提示問卷調查表中各項指標可作為辨象依據。具體如表1所示。

表1 四象人體質辨象指標的對比(n,%)

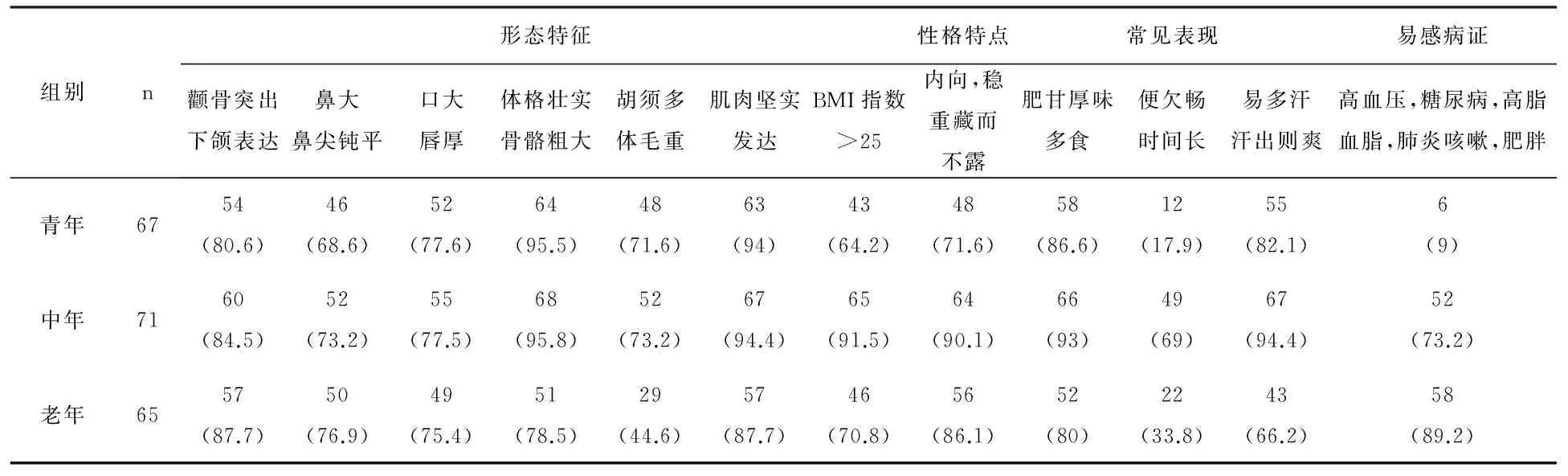

表12.2不同年齡階段太陰人體質辨象指標的對比: 根據問卷調查結果顯示,太陰人中屬青年階段67例(33 %),屬中年階段71例(35 %),屬老年階段64例(32 %)。此外,研究結果顯示,新版《朝醫體質辨象觀察表》中各項辨象指標對不同年齡階段太陰人無統計學差異(P >0.05),提示問卷調查表中各項太陰人體質辨象指標與年齡無直接聯系。具體如表2所示。

表2 不同年齡階段太陽人體質辨象指標的對比(n,%)

3 討論

朝醫學的辨象是在朝醫學理論的基礎上通過辨析太少陰陽個體的形態結構,生理功能、病理表現和心理狀態等各方面的特點,結合體質的分類依據,辨別體質類型的過程。《東醫壽世保元》中將太陰人形態及心理描述為“腦顀之起勢孤弱,而腰圍之立勢盛狀,形貌似上寬下窄,厚重沉默,言寡肌肉堅實…”,指出太陰人在形態結構上表現出的特征為:頭面方圓、頸細腰粗、體格壯實、骨骼粗大、肌肉堅實;性格特點為:內向、沉穩、藏而不露。本次問卷調查亦顯示太陰人形態特征中最具有代表性的兩項指標分別為肌肉堅實發達(92.1%)、體格壯實與骨骼粗大(90.1%),且年齡因素不直接影響體質辨象過程,提示通過望診對太陰人進行辨象時務必要注重對體格與肌肉的壯實、粗大程度,并將其作為辨別太陰人體質的首要指標。

太陰人天稟“肝大肺小”,陰盛陽虧,因吸入氣液之肝部發達,故吸聚之氣旺盛;肺部孤弱,故呼散之氣不足[2]。肝之吸聚過盛則誘發太陰人食欲旺盛,不僅能食,且善消食,導致攝入之能量往往超出正常代謝量,故太陰人平素嗜食肥甘厚味,且多見口大唇厚之容貌。太陰人“肺小”,即肺活量相對不足,加之平常不喜運動,故形雖盛但里氣不相配,易形成肥胖體型。本次調查研究顯示,太陰人常見表現中“多食”一項為86.6%,且問卷調查中76%的太陰人BMI指數>25(BMI>25提示體重超重或肥胖),因此“多食”亦可視為重要的辨象指標之一。此外,太陰人因肺部孤弱,呼散之氣不足,且里部濕熱日久化熱,故促進發汗,從而發散不足之肺氣,改善陽氣不能外達滋養之象,可視為合理改善太陰人“肝大肺小”體質偏頗的重要舉措。因此,太陰人辨象指標中尤以重視“出汗”及是否“汗出則爽快”等問題亦是判定太陰人體質類型的重要指標之一。對于太陰人“血濁氣澀”的生理特點,此類人群易患高血壓、高脂血癥及高血糖等“三高癥”疾病,加之“肺小”臟局特點,又常犯咳嗽、哮喘等呼吸系統疾病。問卷調查結果顯示,太陰人觀察對象中患有或曾患此類心肺系統疾病的人占57.1%(已超出半數以上),提示太陰人體質辨析過程中詢問相關易感病證及家族史情況亦為重要環節。只是需要注意年齡因素對心肺系統疾病發病的影響(見表2)。至于觀察“大便”情況,太陰人因貪食而易致體內蓄積濕熱,故排便常感粘膩不爽,且時間稍長;少陰人多脾胃虛寒,腸道溫煦不足,故易患腹痛、便溏;少陽人則體內陽熱過盛,多患便秘。三種類型體質對于排便情況均表現排便欠暢,伴時間長等特點,且與本次調查結果基本符合(見表1),提示排便情況作為辨象指標需要進一步加以完善和補充。此外,本次研究尚有不少不足之處:如體格壯實、骨骼粗大應如何用客觀化指標體現(BMI指數是否能作為客觀指標);性格內向問題上該如何分清太陰人與少陰人特征等。

總之,本次調查研究為提高朝醫太陰人辨象方法的準確性和合理性,將朝醫傳統體質理論與現代統計學方法有機結合起來,初步明確太陰人辨象指標中與其他體質類型間所存在的顯著差異點,為今后朝醫臨床診療提供更有效、更快捷、更便利的辨象依據。

[1]尹明浩,樸仁范. 中國朝醫基礎學[M].北京:中國中醫藥出版社,2010:37-43.

[2] 劉姚姚,趙明,高葉,崔昊震. 朝醫太陰人辯象診療若干問題的商榷[J].中國民族醫藥雜志,2015,21(7):68-69.

2016年8月30日收稿

R291.9

B

1006-6810(2016)11-0043-03

*通訊作者:崔昊震(1978—),男,吉林省延吉市人,朝鮮族,博士學位,副教授。