湖北省失地農民社會保障問題研究

吳翠

[摘要]當前,我國社會正處于加速轉型時期,社會經濟不斷發展,正經歷著不斷城鎮化的過程。從一定意義上講,城鎮化戰略不斷演進,征地行為就勢在必行。當前麻城市的城鎮化進程過于粗放,只有土地的使用權從集體所有變成了國家所有,而失地農民的社會保障問題亟待解決。

[關鍵詞]失地農民 社會保障

[中圖分類號]C913.7 [文獻標識碼]A [文章編號]1009-5349(2016)08-0025-02

一、麻城市失地農民情況調查樣本分析

為了解麻城市失地農民的生活狀況、養老保障狀況、醫療保障狀況和就業保障狀況,筆者對麻城市黃金橋開發區的失地農民進行了走訪。麻城市黃金橋開發區是麻城市最早的經濟開發區,近年來工業快速發展,土地被大量征用,失地農民越來越多,因此,選擇麻城市黃金橋開發區進行調查具有代表性。

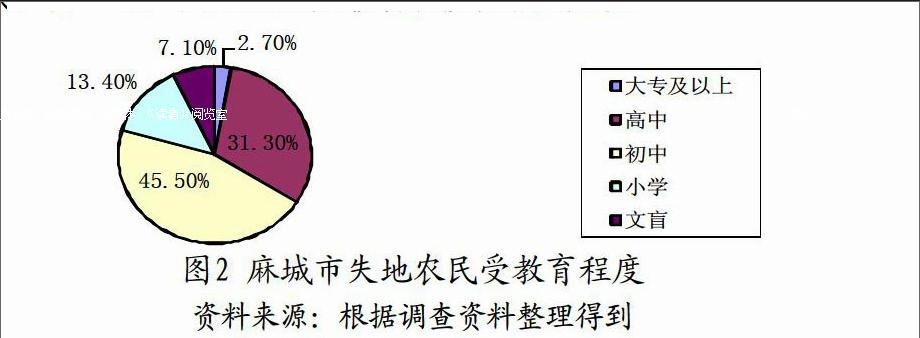

從黃金橋開發區管委會了解到,黃金橋開發區所轄三個村,現有48個村民小組1338戶5107人,目前已被征用土地6086畝,其中鐵路用地1506畝,高速公路用地320畝,工業園區用地2423畝,火車站廣場、各類小區及單位辦公用地1837畝。自開發區建區以來,征用土地涉及到36個村民小組970戶3602人。目前無耕地農民已達18個村民小組473戶1856人;人均耕地不足0.4畝的有13個村民小組343戶1154人。本次走訪共調查失地農民112名,主要了解開發區失地農民的生活狀況、醫療保障、養老保障和就業保障。調查樣本的基本情況如下:(1)受教育程度:從調查情況來看,失地農民受教育層次較低。接受調查的112名失地農民中,大專及以上文化程度的僅占2.7%,高中文化程度占31.3%,初中文化程度的占45.5%,小學文化程度的占13.4%,文盲占7.1%。(2)補償費用途:用于建私房或者買房占66%,用于購買運輸、施工機械發展生產占13%,用于日常生活的占21%。(3)養老保障:從調查情況來看,辦理失地農民養老保險的僅占23%,沒有辦理養老保險的占77%。(4)醫療保障:從調查情況來看,辦理醫療保險的占68%。(5)就業情況:根據走訪調查,收入較固定的各類經營從業人員占15%,外出打工占14%,在黃金橋區內企業打工僅占2.7%,撿破爛的占4%,做散工、零工的占21%,另有大約40%的勞動力很少就業或根本沒有就業。

二、麻城市失地農民社會保障存在的問題

(一)就業機會少

失地農民長期勞作在土地上,雖然在種地生產這塊是能手,但是沒有任何第二、三產業方面的技能和經驗,失去土地這個載體,他們就一無所長。失地農民技術技能和文化素養都相對偏低,也沒有接受過系統專業的就業培訓,在就業競爭力方面已經處于弱勢。特別是40歲以上的失地農民,他們早已習慣日出而作、日落而息,和冬季以及下雨天打麻將、聊天的生活,不愿受工廠按時上班制度的管制,就業并不積極。而且麻城市是有名的全國貧困縣,雖然相關部門積極幫助失地農民就業,但是能提供的就業機會少之又少,部分失地農民主觀上并不愿意離開家鄉就業,獲取就業信息能力弱,這些綜合因素的疊加,導致能夠適應失地農民要求的就業機會少,僅有少部分人能夠在城鎮找到就業或者創業的機會。

(二)就業層次低、收入少

失地農民專業技能匱乏,文化素養不高,約有80%以上只有初中學歷,許多人連字都不認識,加之就業觀念落后,使得他們難以獲得高薪的工作。絕大部分失地農民為了維持基本的生活開銷,不得不尋找那些不需要過多技術技能和專業知識的工作,把目光投向體力勞動為主的工種。稍微年輕一點的失地農民,還能找到如工資較低的流水線操作工、飯店服務員和工作不穩定的建筑隊幫工的工作,但是45歲以上的失地農民,根據工廠的招工廣告,基本上招工年齡都限制在45歲左右,只能從事工資更低的清潔工、燒火工工作。從整體來看,失地農民就業層次低、收入少。失地農民就業困難的原因如圖1所示:

圖1 麻城市失地農民就業困難主要原因

資料來源:根據調查資料整理得到

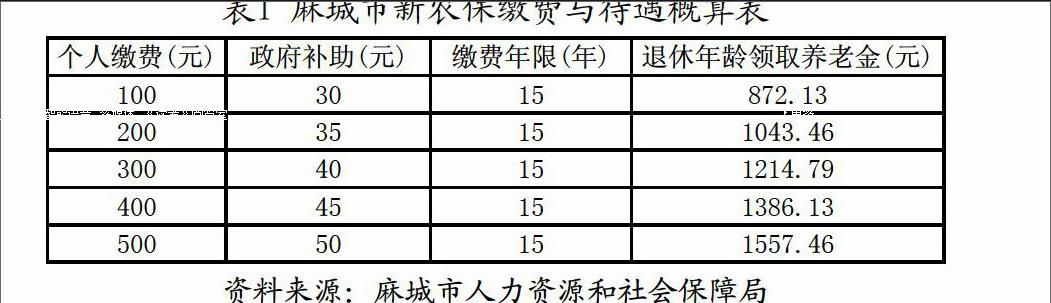

(三)失地農民養老保障壓力倍增

走訪調查發現,失地農民并沒有因為土地被征收而改變傳統的養老方式,依然沿襲以家庭養老為主的傳統養老方式,即子女對父母采取經濟上的贍養和生活上的照顧,這種傳統的養老方式以子女的經濟贍養為核心。在傳統的農業社會,小農生產是主要的生產方式,大部分失地的老齡農民在失去土地之前,都會種一點水稻和蔬菜,以滿足自己日常的吃飯需要,子女只需給點為數不多的零花錢即可。然而,在土地被征用后,這種傳統的養老方式受到了空前的沖擊。雖然麻城市已經推行了新型農村養老保險,但是這種養老保險保障水平很低,每年最高1557.46元的養老保障金很難保障失地農民的養老。麻城市新型農村養老保險繳費與待遇如表1所示:

資料來源:麻城市人力資源和社會保障局

土地被征用后,失地農民特別是年紀較大的失地農民的養老問題就會受到極大挑戰。首先,失去了耕作的土地,失地農民連最基本的吃飯需求都無法自給自足,就像他們自己所說的“打開門就要花錢”,子女的贍養壓力空前加大。其次,我國自20世紀70年代開始實行計劃生育政策,麻城市積極執行國家政策,目前大部分家庭都是獨生子女,養老擔子不堪重負。

(四)失地農民醫療保障弊端凸現

麻城市作為新型農村合作醫療第一批試點地區,自2007年1月1日起推行新型農村醫療保險制度,受到了廣大農民群眾的支持。然而,新型農村合作醫療也存在不盡如人意的地方,主要表現在:

1.非大病、住院,難以報銷醫療費用。根據筆者的走訪調查,失地農民反映新型農村合作醫療并沒能給他們日常的看病治療帶來多大實惠,因為政策規定新型農村合作醫療主要報銷部分是大病的花銷和住院治療的花銷,而一些無需住院卻又需要治療的小病卻不在報銷范疇之內,長期累積下來的醫療費用仍是沉重的負擔,因此,很大一部分失地農民雖參保,但并不認可,參保的積極性也大大降低,體現了新型農村合作醫療制度本身存在的弊端。

2.非指定醫院難以報銷醫療費用。麻城市經濟尚不發達,就業崗位并不多,大部分的青年或中年的失地農民為了謀生外出打工,當這些失地農民外出打工時,如果在外地發生頭痛腦熱的生病狀況,通常不會請假回鄉治療,而是在打工地就近醫治。根據新型農村合作醫療的政策,參加合作醫療的農民需要在定點的市縣鄉鎮醫院治療才可以報銷部分費用。因此,在外打工的失地農民很難從根本上得到新型農村合作醫療的幫助。

受城鄉二元經濟結構的影響,農村的經濟發展速度和水平還遠遠落后于城市,大多數失地農民也都還是依靠自己的家庭收入為醫療保障,對那些已經失去穩定收入的失地農民來說,這是難以行得通的。

三、麻城市城鎮化進程中產生失地農民社會保障問題的原因分析

(一)征地補償標準低、形式單一

在十八大會議上,大多數代表和專家都認為,目前農村集體土地征用最大問題是補償的標準過低。目前在我國,貨幣補償是政府普遍采取的對失地農民進行補償的形式,麻城市目前采取的也是單一的貨幣補償形式。然而,作為全國貧困縣,麻城市的補償標準較低,耕地補償最高為每畝2.6萬元,房屋補償最高為每平方米660元,很難滿足失地農民的生活,且貨幣補償后,政府幾乎很少再關注失地農民的生活和社會保障等問題。貨幣補償方式雖然相對簡單,實施起來比較容易,失地農民也可以直接獲得金錢補助,但從長遠來看,貨幣補償始終不是一種可持續生計的補償方式,這種單一的補償辦法很難長久地保障失地農民的生活。

(二)失地農民社會保障制度不完善

隨著集體經濟的解體、家庭聯產承包責任制的實行,土地逐漸變成農民最主要的保障形式。隨著城鎮化的飛速發展、土地不斷被征用,土地對失地農民的保障逐漸弱化直至消失。目前,麻城市失地農民的社會保障制度還不完善,尚存在層次低、保障功能差等問題,政府并未對失地農民建立最低生活保障制度,也沒有相應的就業培訓指導。新農保和新農合的保障程度都不高,新農保的發放額度為每人一百多元,新農合也只是報銷部分大病和住院費用,失地農民在失去土地的同時也隨之失去了依附土地的一切保障。2014年年底,麻城市政府已經征地1.6萬畝,規模還在不斷擴大,直接導致土地對農民的保障功能迅速弱化甚至完全喪失。麻城市政府采取的一次性現金補償政策,并不能保障失地農民未來的生計可持續。大量失地農民被阻擋在城鎮社會保障體系的門外,在醫療、養老、就業等方面很難得到政府的幫助,逐漸成為城市的邊緣性群體。

(三)相關政府部門職能缺失

麻城市政府作為征地拆遷的發起者,對于土地被征收后的用途和規劃,以及招商引資后企業等單位的性質和用人條件等信息條件的掌握,比失地農民要多得多。在這種情況下,麻城市人力資源和社會保障局等相關政府部門作為信息獲取的優勢方,并沒有積極發揮這些優勢信息的作用,積極與招商引資的進駐企業進行溝通,了解這些單位的用人需求,第一時間發布招聘信息。相關政府部門也存在職能的缺失,沒有利用優勢信息了解用人單位的用人條件,對失地農民進行有組織、有目標的技能培訓以達到用工要求,客觀上導致了失地農民失去土地后仍然沒有一技之長,對于當地一些比較好的工作,仍然無法滿足用工條件,難以勝任。

(四)失地農民自身的原因

1.失地農民自身綜合素質較低。隨著市場經濟的發展,市場的競爭越來越激烈,企業、事業單位等用人部門對聘用人員綜合素質和技能的要求也越來越高。而失地農民受教育程度不高,自身文化素質較低,綜合能力不強,又沒有可以謀生的一技之長,在如今競爭日益激烈的勞動力市場中處于弱勢,只能尋找那些無需技術和學歷的體力工作,就業狀態并不穩定,收入也不高。一些年紀較大的失地農民,子女并未長大獨立,上一輩老人還需要贍養,而自己已經到了工廠招工的最高年紀(45歲),謀生就業異常艱難。

筆者走訪調查樣本來看,麻城市失地農民文化程度偏低。接受調查的112名失地農民中,大專及以上文化程度的僅有3人,占2.7%;高中文化程度的35人,占31.3%;初中文化程度的有51人,占45.5%;小學文化程度的有15人,占13.4%;文盲8人,占7.1%,失地農民受教育程度如圖2所示:

圖2 麻城市失地農民受教育程度

資料來源:根據調查資料整理得到

2.失地農民自身就業不積極。從調查情況看,部分失地農民受到自身傳統思想的局限,就業不積極,擇業觀念落后,仍然過著“當一天和尚撞一天鐘”的生活,寧愿拿著為數不多的征地拆遷補償款維持基本生計,也不愿意外出務工。而且部分失地農民極為好面子,也犯了眼高手低的毛病,基礎的體力勞動工作例如清潔、保姆等都看不上,覺得丟了面子,他們眼里高端大氣上檔次的技術工作自己又沒有能力從事,導致部分失地農民失地又失業,整天無所事事,甚至有些成為無業游民。還有一部分失地農民把就業希望寄托于政府,希望政府能安排其就業。然而麻城市是全國貧困縣,經濟市場并沒有新聞里說的那么強大,政府的征地補償政策也沒有規定要安排失地農民就業,一些失地農民看到新聞里說麻城市人力資源和社會保障局積極為失地農民穿線搭橋幫助就業,立馬覺得未來無限美好,把希望都寄托在政府身上,被動等待,就業不積極。

【參考文獻】

[1]麻城市征用(收)土地、房屋拆遷補償標準暫行規定[Z].麻城市國土資源局、房地產管理局、林業局,2008.

[2]國務院關于開展新型農村社會養老保險試點的指導意見[Z].國務院,2009,國發[2009]32號.

[3]陳文芳.城市化進程中失地農民社會保障問題研究[D].鄭州大學,2012.

[4]朱威.哈爾濱市平房區失地農民社會保障問題研究[D].東北農業大學,2013.

[5]段進軍,陸田.城市化進程中失地農民問題對策探析[J].南陽師范學院學報,2006,23(05):39-42.

責任編輯:楊柳