急性上消化道出血患者的護理體會

●甄瑩耿娜

急性上消化道出血患者的護理體會

●甄瑩1耿娜2

目的 分析和探究對急性上消化道出血患者實施護理的方法和效果。方法 隨機選擇了我院在2015年3月-2016年3月收治的130例急性上消化道出血患者作為研究對象,根據其入院時間將其隨機分成兩組,對照組患者給予常規護理,而實驗組患者給予了綜合護理干預,然后對兩組患者的治療效果和臨床指標改善情況進行對比。結果 實驗組患者的治療總有效率達到了98.46%,明顯好于對照組的89.23%,同時實驗組患者的住院時間(9.2±1.4)d、止血時間(23.4±2.4)d及再出血率(1.54%)等指標均低于對照組(12.5±2.1)d、(35.6±3.2)d、(9.23%),兩組間的數據差異具有統計學意義(P<0.05)。

急性上消化道出血;護理效果

急性上消化道出血屬于臨床上發病率比極高的消化系統疾病,多是指屈氏韌帶以上的胃、十二指腸、食管、膽管和胰管發生病變而誘發的急性出血,具有發病急、病情重、進展快等特點,如果無法得到及時、有效的治療,將會危及患者的生命安全。而常規的治療效果不理想,因此我院嘗試在常規治療的基礎上為患者提供系統性的綜合護理干預,有效的改善了患者的治療效果,現對其給予介紹。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

本文隨機選擇了我院在2015年3月-2016年3月收治的130例急性上消化道出血患者作為研究對象,根據其入院時間將其隨機分成兩組,對照組中男性39例,女性26例,年齡在21-63歲,平均(32.4±1.2)歲,其中26例消化性潰瘍、15例急性胃炎、14例食管胃底靜脈曲張破裂、7例胃癌、3例急性胃黏膜損害;實驗組中男性38例,女性27例,年齡在22-63歲,平均(32.7±1.1)歲,其中25例消化性潰瘍、16例急性胃炎、13例食管胃底靜脈曲張破裂、8例胃癌、3例急性胃黏膜損害。兩組患者在性別、年齡、疾病類型等方面的數據無統計學意義(P>0.05),但有可比性。

1.2 護理方法

兩組患者入院之后均給予了全面、系統的檢查,然后對照組患者給予常規護理,主要包括病房環境護理,患者用藥指導,患者飲食監督[1],同時還需要對患者的生命體征變化情況給予詳細的記錄,一旦發現異常要告知主治醫生并給予有效的處理。而實驗組患者給予了綜合護理干預,具體護理內容如下:

1.2.1 心理護理干預

大部分急性上消化道出血患者由于對疾病缺乏系統的了解和認識,經常會表現出緊張、恐懼、焦慮、害怕等不良心理情緒,從而對病情的治療及康復產生了不利的影響。此時就需要醫護人員多與患者進行交流和溝通,盡量的安撫患者的情緒[2],從而確保患者把持平穩的心態來接受治療。醫護人員可以將一些成功的案例講解給患者,使他們保持樂觀的心態接受治療,提高患者治療的自信心和依從性。

1.2.2 出血護理

觀察每日患者的出血量,通常情況下,成年患者的出血量一般在5-10ml/d,并且大便隱血試驗的結果呈陽性;當患者的出血量在50-100ml/d,可以發現其大便為黑色,出血量為250-300ml/d,會誘發患者出現心悸、頭暈等全身癥狀[3]。因此,做好急性上消化道出血患者的出血護理工作。

1.3 統計學方法

將本文所有研究數據錄入到Excel中,借助SPSS19.0統計學軟件進行分析,計數資料采用%表示,計量資料采用均數±標準差表示,比較選擇t檢驗,如果P<0.05,則說明數據差異存在統計學意義。

2 結果

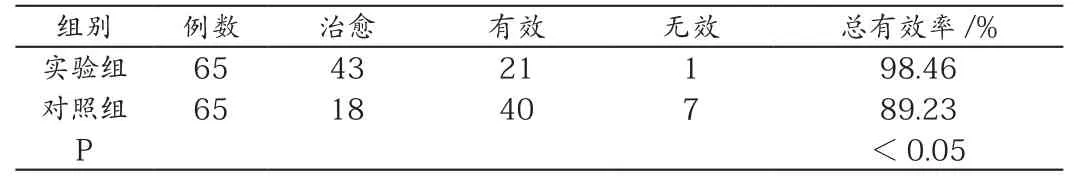

2.1 兩組患者臨床治療效果對比

通過相關治療和護理之后,實驗組患者的治療總有效率達到了98.46%,明顯好于對照組的89.23%,兩組間的數據差異具有統計學意義(P <0.05),如表1所示。

表1 兩組患者臨床治療效果對比

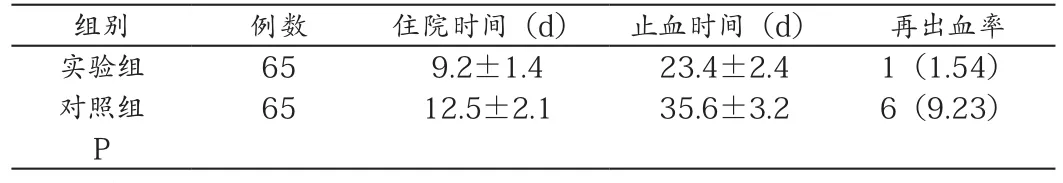

2.2 兩組患者臨床指標對比

通過統計發現,實驗組患者的住院時間、止血時間及再出血率等指標均低于對照組,數據差異具有統計學意義(P<0.05),如表2所示。

表2 兩組患者臨床指標對比

3 討論

急性上消化道出血屬于臨床常見病和多發病,主要臨床表現為嘔血和便血。臨床研究發現,食道、膽胰、胃臟及十二指腸等出現不同程度損傷都有可能誘發出血現象。大部分急性上消化道出血患者會伴隨有不同程度的局部疼痛、循環障礙、食欲不振等合并癥狀。在患者初診過程中,所表現為惡心、嘔血、頭暈與黑便等癥狀,通過分辨檢查與血液分析可以最終確診。

(作者單位:1佛山市南海區人民醫院手術室,2武警北京總隊某衛生隊軍護)

[1]徐軍.急性上消化道出血的護理研究[J].中國醫藥導報,2014,6(11):155-156.

[2]常華. 急性上消化道出血的護理策略分析[J].當代醫學,2016,12(35):53-54.

[3]呂春燕.急性上消化道出血行細節護理的臨床價值[J].現代消化及介入診療,2015,3(6):191-192.

甄瑩,(1981~),本科,佛山市南海區人民醫院手術室;耿娜,女,(1981~),博士研究生,武警北京總隊某衛生隊軍護。