我國刑法中“公共安全”的界定規則研究

王潛(華東政法大學,上海200042)

?

我國刑法中“公共安全”的界定規則研究

王潛

(華東政法大學,上海200042)

摘要:對“公共安全”的界定,新近理論的“不特定說”“多數人說”以及對“安全”的擴充都無法有效說明“公共安全”的內涵。而“通說”“不特定多數人的人身、財產安全”既符合法律語詞的文義解釋規則,又能準確說明公共安全和個人安全的區別,應當成為裁判準據。“不特定人”的判斷標準在于犯罪對象的可替代性和犯罪后果的不可控性;“多數人”意指犯罪行為實際或可能造成3人以上人身、財產的損害,它著眼于犯罪結果蔓延和輻射的可能。堅持上述界定標準,有利于司法實踐明晰危害公共安全犯罪和具體人身、財產犯罪之間的界限,做到正確適用法律。

關鍵詞:公共安全;界定標準;文義解釋;不特定人;多數人

歡迎按以下方式引用:王潛.我國刑法中“公共安全”的界定規則研究[J].克拉瑪依學刊,2016(1):65-72.

一、問題的提出

我國刑法分則第二章規定了危害公共安全犯罪,毫無疑問,本章犯罪所侵害的客體是“公共安全”。但在刑法理論上,“公共安全”的具體內涵為何,仍存有爭議。“通說”認為,“公共安全”指的是不特定多數人的生命、健康或者重大公私財產的安全。[1]382但隨著刑法學的發展以及德、日等國刑法理論對我國刑法學的影響,有不少學者對通說的標準產生了質疑,并提出新的觀點,大有以新理論替代“通說”之勢。例如,有學者將“公共性”限定在“不特定人”的標準上,還有學者提出以“多數人”作為公共安全的界限;在對受侵害利益的理解上,有學者增加了“公眾生活的平穩與安寧”,[2]603甚至還有學者將其擴充包括“重大生產安全”“重大公共利益安全”等。[3]30學術上的百家爭鳴有利于刑法學的發展,但是司法實踐中犯罪認定的標準卻必須是明確且唯一的。從社會危害性上看,公共安全犯罪僅次于危害國家安全犯罪,刑法對其中的不少犯罪都設置了較重的刑罰;同時,在公共安全犯罪中,也存在兜底性罪名,如以危險方法危害公共安全罪。為避免追求審判的社會效果而濫用公共安全犯罪條款,我們必須梳理不同的學術觀點,探討“公共安全”本質特征和界限,以保證司法裁判正確界定犯罪、理清爭議罪名,有效實現刑法打擊犯罪和保障人權的雙向功能。

本文將通過揭示各種新觀點的內在缺陷,證明“通說”標準的合理性。同時,亦將對“不特定性”“多數人”等概念的內涵進行進一步透析,并梳理危害公共安全犯罪和人身、財產犯罪的界限。

二、觀點審視:對“新”標準的反思

對“公共安全”的認定,可以分為兩部分,即“公共”和“安全”。傳統觀點認為,“公共”指的是不特定多數人,“安全”指的是“生命、健康或重大公私財產安全”。但是,新近的理論對“通說”提出了批評,認為其不當地縮小了公共安全的界限。例如,在闡釋“公共性”時,有學者指出,并非所有危害公共安全的犯罪都侵犯了多數人的安全,例如交通肇事罪,其侵害的對象往往只有一人,但仍然危害了公共安全,因此,應以“不特定人”作為標準。[4]52還有學者指出,“多數人”是公共的核心概念,不特定意味著向多數發展的可能,因此,應以不特定或多數人為認定標準。[5]131總之在對“公共”的闡釋上,新近學說是將“不特定人”和“多數人”進行拆分,分別作為獨立的認定標準。而對于“安全”的理解,有觀點認為,諸如破壞廣播電視設施行為,其行為本身難言侵害了公民人身和財產利益,其侵害的是多數人生活的平穩和安寧,因此應將公共生活的安寧納入其中。[2]603還有學者認為,重大生產安全、公共利益等也應包括在內。[3]30“安全”的內涵被不斷擴充。

在現代社會中,人們的行為空間包括了“公”和“私”的兩部分,與之對應的刑法保護就是對公共安全犯罪和侵害人身、財產犯罪的規定。對“公共安全”標準的討論,必須使其能有效區分“公共”和“個人”空間。然而,在筆者看來,上述觀點對“通說”的修正仍然難以闡明“公共安全”的具體內涵,存在巨大缺陷。

(一)對“不特定人說”的觀點評析

“不特定人說”看到了本罪侵害對象的不確定性,但僅以其作為標準,無法說明本罪的“公共性”。最為典型的就是在隨機選擇犯罪對象的侵害人身、財產犯罪中,如在隨機的入戶盜竊、搶劫、搶奪中,犯罪對象都是未經行為人事先確定的。但此類犯罪是否屬于危害公共安全的犯罪呢?

筆者認為答案顯然是否定的。因為盡管犯罪對象的選擇具有不特定性,但其最終侵害的利益卻是單一的。對于處在公共空間內的人來說,此類犯罪在行為當時只是針對單一對象,并沒有繼續輻射的可能,難以侵害到他人的空間。換言之,盡管犯罪對象是不特定的,但此類犯罪針對的仍然是他人“私”的權利,其可能的危害結果尚未侵入公共領域。

以“不特定人”作為認定公共安全的標準,仍然無法區分公共性和私人性,且極易模糊危害共安全犯罪和其他侵害人身、財產犯罪的界限,其主張并不可取。

(二)對“多數人說”的觀點評析

正如上文所述,有學者認為,“多數人”是“公共”概念的核心。在“多數人說”看來,無論侵害對象是不特定多數人,還是特定多數人,都符合“公共安全”的特征。在筆者看來,“公共”一詞的語義確實包含了“多數人”的內容。但是能否因此就將多數人作為認定公共性的獨立、唯一標準,值得商榷。

例如,在“馬某故意殺人罪”[6]212一案中,馬某和朱某素有恩怨,故潛入朱某家中,將毒鼠強放入朱某家廚房的水壺內。而與朱某同住的還有其妻子和其他親人。后朱某用該水壺內的水為其妻煮面,其妻吃后中毒,經搶救脫險。當地檢察院以投放危險物罪對馬某提起公訴。如果采取“多數人說”的標準,馬某的行為似乎符合本罪的犯罪構成。但是,在本案中,盡管行為可能侵害的對象為多人,但是本案的犯罪結果仍在他人的私人空間內,且對朱某來說,犯罪對象是完全特定的,危害結果也在行為人的控制之內,并沒有從私人空間輻射至公共領域的可能,因此其行為并不符合危害公共安全犯罪的特征。事實上,法院最終也是以故意殺人罪對馬某定罪量刑。

將“多數人”作為公共性的認定標準,仍然無法理清公共領域和個人領域的區別。尤其是在特定多數人的場合,行為人的犯罪行為指向明確,且危害結果也是可控的、有限的,輻射面較小,無法評價為對公共安全的侵害。因此“多數人說”的觀點也并不可取。

(三)對擴展后“安全”內涵的評析

對于一般意義的危害公共安全行為,如放火、爆炸、交通肇事、劫持航空器等,將其侵害的客體限定為生命、健康或者重大公私財產安全并不會引起疑議。當前刑法理論對“安全”內涵的擴展,主要集中在生產事故類犯罪、破壞廣播電視設施、公用電信設施犯罪上。

就生產事故類犯罪而言,有學者指出,雖然該類犯罪會對公民人身、財產利益造成不利影響,但這只是行為人違反規章制度的客觀后果,而非行為人直接針對的客體。因此,必須將公共“安全”擴展為包括生產安全。[3]30

在筆者看來,該觀點混淆了犯罪客體與犯罪后果的關系。犯罪后果是犯罪客觀要件要素,它強調犯罪直接造成的損害狀態,屬于事實描述的范疇;而犯罪客體則是隱藏在損害后果背后的、受到侵害的社會關系,屬于價值評價的范疇。兩者分屬不同的犯罪構成要件。在生產事故類犯罪中,行為人并沒有直接的侵害對象,但是最終造成人員傷亡、財產損失的后果,就是對作為刑法保護客體的他人人身、財產安全的侵害。因此,“通說”的觀點足以涵蓋此類犯罪,無需在“安全”中增加“生產安全”的內容。

就破壞廣播電視設施、公用電信設施犯罪而言,有學者認為,其造成的結果并不包括公眾人身、財產安全的損害,此類犯罪真正侵害的客體是公民生活的平穩與安寧。筆者認為,該種觀點亦不妥當。一方面,破壞現代通訊設施,將導致信息傳遞渠道的不通順。在發生險情、災害之際,疏散和救援信息無法及時傳達,救援和自救工作無法展開,這將對公民人身、財產安全造成極大的威脅。另一方面,將公民生活的穩定和安寧納入公共安全犯罪的視野,極易混淆各罪之間的關系,導致濫用危害公共安全犯罪的后果。例如,所有編造并散布虛假恐怖信息的行為都會對公民生活的穩定和安寧造成影響,但就犯罪客體而言,編造虛假恐怖信息罪侵害的是社會管理秩序。如果將生活的安寧也納入公共安全范疇,則將導致危害公共安全犯罪和破壞社會管理秩序犯罪之間的混同;加之公共安全犯罪的刑罰普遍偏重,極易造成量刑不適當的后果。

三、重申:“通說”的科學性及其認定標準

(一)“通說”的科學性:以刑法文義解釋為指引

如上所述,將公共性界定為“不特定人”或者“多數人”,將“安全”擴展包括生產安全、生活安寧等觀點都存有巨大漏洞,無法闡明公共安全的本質特征。在筆者看來,“通說”對公共安全的限定已然能夠說明刑法中公共安全的內容,無須推翻重構。

從法律方法論的角度看,對法律的適用本身就是對法律語詞的解釋,這種解釋必須從語詞的字義開始。“字義,或者是由一般的語言用法獲得,或是有法律的特殊語法,或是由一般的法學語法中獲得,無論是如何,它在解釋上一方面可以作為第一個方向指標,另一方面也可以——依當時或今日的語言理解——劃定合適的界限。”[7]204因此,對公共安全的理解,也必須遵循語詞的通常含義。從語言的內在含義來看,“公共”本身是相對于“個人”而言,“公共安全”是和“個人安全”相對應的概念。因此,從對象的數量上看,“公共性”包含“眾”,即“多數”的成分。同時,從刑法的保護來看,它關注的是某一公共空間中的所有成員的利益,換言之其是將所有的特定個人利益抽象為一個集合概念,只要侵害了這個集合中的任何一個利益,都是對公共利益的侵害。因此,公共安全本身包含著“多數人”和“不特定人”的概念,并且,只有將這兩個概念相結合,才能全面、完整地表述“公共安全”的含義。相反,如前文所述,若將“不特定人”和“多數人”拆分,各自獨立作為認定標準,則它們都只能說明公共性的某一方面,仍然無法有效區分“公共性”和“個人性”。因此,以“不特定多數人”作為認定標準,可以充分說明公共性的內涵。

而就“安全”而言,一方面,從危害公共安全各罪的內容來看,無論是放火、爆炸、投放危險物質,還是危險駕駛,非法制造槍支彈藥,不報、謊報安全事故,其犯罪結果最終指向的都是他人的人身和財產利益。另一方面,從罪刑相當的角度看,危害公共安全犯罪的社會危害性僅次于危害國家安全犯罪,立法者設定的刑罰也普遍偏重。這就說明此類犯罪侵害的是重大社會利益。因此,像公民居住安寧這樣的個人利益,尚不足以運用更為嚴苛的刑罰來保護。將“安全”限定為“生命、健康或重大公私財產安全”符合該類犯罪的特征,且能夠說明危害公共安全犯罪的嚴重性。

綜上,“通說”將“不特定多數人的生命、健康或者重大公私財產安全”作為對“公共安全”的限定具有合理性。然而,在筆者看來,當前刑法理論之所以意欲以新的標準重構“公共安全”,是因為其尚未明確通說中各要素的具體界定標準。因此,對“不特定人”“多數人”的特定含義及認定標準,應做重申。

(二)“不特定人”的認定標準透析

對“不特定人”作為公共安全的內容,有學者提出質疑:在交通肇事犯罪中,因違法駕駛而造成同乘人死亡的場合,由于犯罪針對的對象是特定的,那么就不應構成危害公共安全犯罪;但根據《刑法》規定,該行為又構成交通肇事罪,這就和“不特定人”存有矛盾。

筆者認為,欲回應該質疑,就必須闡明“不特定”的內涵。所謂“不特定”,指的是犯罪指向的不確定性。在危害公共安全罪中,立法者將某一空間中的個人利益集合為公共利益,只要侵害該集合中的一個因子,就是對整個公共集合的侵害。問題在于,從哲學上看,特定與否,本身是相對的,那么應如何確定某一行為的指向目標具有刑法上的不特定性呢?

在筆者看來,應從犯罪對象和犯罪結果兩方面認定“不特定性”。

就犯罪對象而言,有學者認為,判斷是否“特定”的一個最簡單的標準就是看行為針對的對象有無“可替代性”。具體來說,如果行為針對的對象具有可替代性,就是不特定的。[8]524筆者認為,該觀點具有科學性和合理性。公共安全犯罪關注的是行為人對社會集合利益的侵害,即在該集合中,每一個個體都可能是行為侵害的對象。在具體的犯罪中,行為人關注的是公共集合的利益,而非某一特定個體的利益,亦即,無論侵害了該集合中具體何人的利益,都不會影響犯罪人行為的性質,且都在行為人的犯罪目標之內。只要犯罪對象具有可替代性,就說明行為人意欲侵害的是一種非個人性的利益,行為人的行為就指向了公共領域。因此,在犯罪對象的判斷上,應以“犯罪對象的可替代性”作為標準。

就犯罪結果而言,行為造成的危害必須是行為人不可控制的。危害公共安全犯罪的犯罪結果通常具有輻射性和蔓延性。例如在放火罪中,當獨立物燃燒后,可能造成何人傷亡、造成多大的財產損失,都不再為行為人所控制,這也是危害公共安全犯罪嚴重性的體現。結果的不可控性主要是對上述“對象的可替代性”的補充。例如,在上文“馬某故意殺人案”中,除了特定的報復目標朱某,馬某對于其他可能同食毒物的同居人持放任態度,即在對犯罪對象的選擇上具有可替代性。但是,由于其投放危險物質的場合是在被害人廚房內,因此危害結果也就被限定在被害人以及與被害人同居的親人中,換言之,馬某盡管投放了危險物質,但同時也控制并限定了危害結果的發生范圍。危害結果不具有輻射和蔓延的可能,因此,尚不足以危害公共空間的安全。犯罪結果的可控制與否是區分危害公共安全犯罪和侵害人身、財產犯罪的重要因素,只有對危險結果不具有可控制性,才有可能構成危害公共安全犯罪。

因此,對“不特定性”的判斷,應綜合考量犯罪對象的可替代性和犯罪結果的不可控制性。對于學者提出的交通肇事罪對象的特定與否問題,亦可以這兩個標準來檢驗。在違反交通法律法規駕駛時,隨時可能造成交通事故,任何人都可能成為犯罪行為指向的目標,行為侵害的對象具有可替代性;同時,對于造成交通事故后可能侵害的人身、財產利益的多少、大小,也不能為行為人所控制,危害結果具有輻射和蔓延的可能。因此,即使交通肇事行為最終導致的是同乘人的死亡,也不能排除它對公共安全的威脅。

(三)“多數人”的認定標準透析

對“多數人”作為公共安全標準的質疑,主要在于現實案件中一些危害公共安全的行為并未導致“多數人”損害。例如,在某些爆炸、放火、投放危險物質的案件中,實際受害對象往往只有一人。同時,根據最高人民法院《關于審理交通肇事刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,交通肇事行為致使一人死亡或重傷、并符合責任條件或特定違法駕駛情形,即可構成本罪。在這一司法解釋中,似乎也不需要造成“多數人”傷亡的犯罪結果。

筆者認為,對“多數人”的理解,還必須回到“公共安全”的通常含義上。

“公共”和“個人”所不同的是,它強調的是某一空間中所有個人權利的集合。公共集合中因子的多數性是它的必然內容。只能容納少數人的空間,如刑法中的“戶”,只屬于個人空間的范疇,尚不能被評價為公共空間。因此,多數人的安全是公共安全的內涵之一。但是,在刑法的判斷上,此處的“多數人”是一個應然概念,它關注的是危害結果蔓延和輻射的可能性,即可能對多數人人身、財產安全的威脅。例如在放火罪的場合,盡管從實然狀態上看,它可能僅造成一人傷亡,但從行為的應然性上看,火災造成后就脫離了行為人控制,危害結果難以預料,對公眾的人身和財產安全帶來巨大威脅。再如交通肇事罪,司法解釋對人數的規定是作為本罪的立案追訴條件,而非對公共危害性的說明。交通肇事罪發生的空間條件是在“公共交通管理的范圍內”,這一空間本身就容納了不特定多數人;違法駕駛行為可能造成的危害結果也不在行為人的控制之內,會對這一公共空間內所有人的人身財產安全造成威脅,因此,它仍然具有侵害公共安全的屬性。

因此,“多數人”是對“不特定人”的補充條件。誠如學者所言,刑法中所指的危害行為包括實際危害和可能危害兩種情況,危害公共安全罪中也就存在可能造成不特定多數人的生命、健康或者重大公私財產安全損害的情況,那么在判斷危害行為針對的對象是否“不特定”時,顯然不能簡單地按照實際侵害人數的多少來確定。[8]525它關注的是犯罪結果的蔓延和輻射性,以及最終可能對公共空間內所有個人的威脅。

綜上,“公共安全”本身就是不特定人和多數人的集合。在判斷行為是否是侵害公共安全犯罪時,必須綜合考察犯罪對象是否具有不特定性,犯罪的結果是否具有不可控性,犯罪是否會對多數人的人身、財產安全帶來威脅。只有同時符合這些條件,才能將行為納入公共安全犯罪的框架。

四、公共安全犯罪和侵害人身、財產犯罪的界限

(一)犯罪客體:區分兩類犯罪的關鍵因素

刑法規范的內容是相對抽象和簡潔的,但現實生活的刑事案件卻是錯綜復雜的。有時行為人為了侵害特定對象,卻實施了可能危害公共安全的行為,既符合公共安全犯罪的構成要件,又符合特定侵害人身、財產犯罪的構成要件,這是司法實踐中常見的疑難問題。[9]18

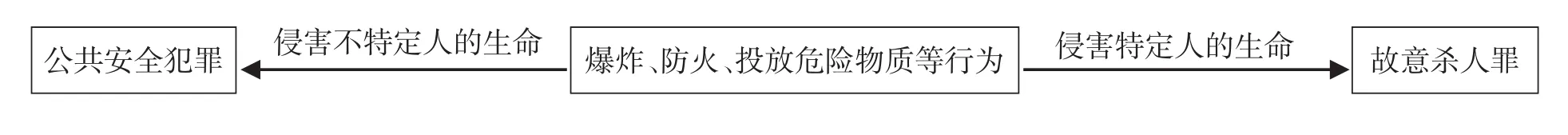

為論述方便,對該問題的討論,筆者將以危害公共安全犯罪和故意殺人罪為例。對危害公共安全犯罪和其他侵害人身、財產犯罪之間的界限,可適用相同的法理。

從當前刑法理論的觀點看,有學者認為危害公共安全犯罪和故意殺人罪構成想象競合關系,應當擇一重罪處罰;[10]271也有學者認為,兩類犯罪無法比較社會危害的大小,凡是以殺人故意實施足以剝奪他人生命的行為,除刑法有明文規定的以外,應當以故意殺人罪論處。[11]36

筆者認為,上述觀點并不妥當。從法條關系上看,危害公共安全犯罪和故意殺人罪之間具有交叉競合關系。兩罪的行為樣態、損害結果時常出現一致性。可以說,故意殺人罪和危害公共安全犯罪都侵害了他人的生命權利。然而,兩罪之間亦存在根本的區別:前者指向的是特定人的生命,而后者指向的是不特定多數人的生命。“刑法要素上量的不同最終導致的是質的不同。”[12]101犯罪客體的判斷成為區別兩罪的關鍵要素。從構成要件上看,行為之所以符合某個罪名,是因為該行為完全該當于這一犯罪的犯罪客體、客觀要件、主體要件和主觀要件。對于用爆炸、放火、投放危險物質等行為實施故意殺人行為時,對其性質的判斷,必須考察行為是否侵害了不特定多數人的生命安全,如果得出肯定結論,則行為完全該當于危害公共安全犯罪的構成要件;否則,行為構成故意殺人罪。

因此,對兩罪界限的判斷,需要考察行為侵害的客體是否符合公共安全的標準,即犯罪對象是否具有不特定性、犯罪結果是否具有不可控性以及犯罪行為是否對多數人的安全造成威脅。

(二)對爭議案件的評析

根據上述標準,筆者將對司法實踐中極具爭議的案件作出評析。

【案例一】

①步行街投石案:行為人A為發泄私憤,故意在高處向步行街內的行人投擲了一塊石頭,擊中被害人頭部,致其死亡。

②高速公路投石案:行為人B為發泄私憤,故意在高處向高速公路中行駛的車輛投擲一塊石頭,擊中某車駕駛員頭部,致其死亡。

在案例一中,從行為上看,兩種情形都是向不特定對象投擲石塊,其結果都造成一人死亡。但對于兩種情形究竟構成何罪,應判斷其是否危害了公共安全。在“步行街投石案”中,行為人A對侵害對象無特別要求,因此,犯罪對象具有可替代性。但從其結果來看,投石行為最終只可能導致一人傷亡,其危害結果并不具有向多數人蔓延和輻射的可能性。換言之,犯罪結果對行為人來說是確定的,且該行為客觀上不具有同時侵害多數人的可能性,因此,不符合公共安全的內涵。向步行街投石應構成故意殺人或故意傷害罪。而在“高速公路投石案”中,由于高速公路交通流量大、行車速度快的特點,一旦出現突發情況,極易造成重大交通事故,危及其他不特定多數人的生命、財產安全。對于投石者來說,危害結果不僅僅是涉及被擊中的車輛,其更具有向周邊蔓延和輻射的高度蓋然性,因此,其行為構成以危險方法危害公共安全罪。

【案例二】

2010年,福建省南平市的鄭民生因對社會不滿,于某實驗小學門口持刀砍殺正在入校的學生,導致8名學生死亡、5人受傷。福建省南平市中級人民法院判決鄭民生構成故意殺人罪。

對于此類隨意砍殺學生的案件,其定性問題在理論和實踐中一直存有爭議。同樣是在2010年,被告人雷浩生用注射器、錐子等工具向某學校的女生隨意亂刺,致使1人死亡、20余人受傷,最終被法院以以危險方法危害公共安全罪判處死刑。在鄭民生案發生后,亦有學者認為,“透過鄭民生的殺人行為,看到的是對社會公共安全的危害,深深刺痛的是廣大社會公眾的心理安全防線,砍伐的是社會公共安全的機體……可見,鄭的行為不僅所侵犯的客體與其說是人的生命權,不如說是公共安全。”[13]124

筆者認為,在此類砍殺案件中,的確存在犯罪對象的可替代性,最終也造成多數人的死亡,但僅憑這兩個要素就將其認定為危害公共安全犯罪,是值得商榷的。

就砍殺行為的特征來看,其造成的結果具有確定性和可控制性。它和爆炸、放火等行為特征最大的區別在于,后者一經實施,就立即產生損害蔓延和輻射的后果,換言之,是一個行為可以“一次性”的造成不特定多數人的損害。而砍殺行為一次只能針對一個對象,且完全受行為人的支配,危害結果不具有向其他人輻射的可能性。根據筆者在上文所確立的標準,考察行為是否危害公共安全,需判斷犯罪對象是否具有可替代性,犯罪結果是否具有不可控性,犯罪是否足以危害多數人的安全。在“鄭民生”案中,每一次砍殺可能造成的后果都不具有向多數人擴散的可能,從犯罪罪數形態上看,其連續砍殺的行為符合故意殺人的連續犯。與之相類似的是,行為人連續向不特定目標實施“飛車搶劫”的行為,搶奪數人,劫獲較大數額的公私財物,對這一類案件,顯然不能認定其構成以危險方法危害公共安全罪。因為每一次搶奪行為最終造成的結果都處于行為人的控制下,除了危害被害人以外,不具有波及其他人的可能,因此,此類行為構成搶奪罪的連續犯。

當然,值得注意的是,此類案件正如上述引文所說,“深深刺痛的是廣大社會公眾的心理安全防線”,給社會公眾帶來了嚴重的不安感。但問題在于,盡管從觀念上看,該類行為似乎是對公共秩序的侵害,但刑法中對公共安全的判斷必須是規范的、客觀的。只有行為同時滿足犯罪對象、犯罪結果以及侵害人數等三個條件,才能被評價為危害公共安全犯罪。

總的來說,從法理上看,認定犯罪成立與否本身是一種規范評價的過程。司法者必須將事實材料和犯罪構成之間進行比對,只有當行為可以充足某個犯罪構成時,才可以將其認定為該罪。危害公共安全犯罪和侵害人身、財產犯罪往往在行為手段、客觀結果上具有一致性,在法條關系上存在交叉競合。兩者最大的區別在于侵害的客體不同。當行為對不特定多數人的人身財產安全造成威脅時,其就完全符合了危害公共安全犯罪的構成要件,而不符合侵害特定人權利的人身、財產犯罪。因此,梳理兩類犯罪的關系,最終還需從客體上判斷行為是否符合公共安全的標準。

五、結語

在刑法理論中,對“公共安全”內涵的探討是一個恒言話題。尤其是近年來隨著犯罪的手段的不斷變化,刑法中許多犯罪活動的輻射面和影響力都在不斷增強,這意味著,社會中潛在被害人的范圍也在不斷擴大。對司法者來說,正確運用刑法規范,預防和遏制此類犯罪的發生,是實現社會治理法治化的必經途徑。在對公共安全犯罪的認定上,必須對構成要件進行規范化限定,明確罪名邊界,實現定罪量刑的精確化。

但是,新近理論的“不特定說”“多數人說”以及對“安全”的擴充都無法有效說明“公共安全”的內涵,且極易造成罪名界限的混亂。這將對司法實踐正確使用公共安全犯罪條款帶來阻礙,甚至會導致濫用公共安全犯罪的惡果。

“通說”對公共安全的內涵設定了一個科學且規范的標準。對“公共安全”的理解,必須遵循法律語詞的特定含義,尋求“公共安全”和“個人安全”的界限。危害公共安全犯罪的對象必須具有可替代性,犯罪結果必須具有不可控性,且行為必須對多數人的人身、財產安全造成威脅。綜合考量這三個標準,有利于司法實踐正確把握“公共安全”的內涵,明晰危害公共安全犯罪和侵害人身、財產犯罪之間的界限,實現正確定罪量刑。

隨著社會的轉型和價值觀念的多元化,各種新問題的產生對刑法應對能力提出了挑戰。刑法理念必然會隨社會的發展而轉變,刑法的應對方式也會不斷變化。我們仍應以與時俱進的態度看待危害公共安全犯罪,及時修正不合時宜的觀點,讓刑法理論順應時代的發展,以更好地指導實踐,實現理論本身的價值。

參考文獻:

[1]劉憲權.刑法學[M].上海:上海人民出版社,2012.

[2]張明楷.刑法學[M].北京:法律出版社,2011.

[3]邵維國.論我國刑法中公共安全的內涵及其認定標準[J].中國青年政治學院學報,2002(6).

[4]鄒兵建.論刑法公共安全的多元性[J].中國刑事法雜志,2013(12).

[5]周光權.刑法各論[M].北京:中國人民大學出版社,2011.

[6]最高人民法院應用法學研究所.人民法院案例選[M].北京:人民法院出版社,2005.

[7][德]卡爾·拉倫茨.法學方法論[M].陳愛娥,譯.北京:商務印書館,2003.

[8]劉憲權.中國刑法學講演錄[M].北京:中國人民出版社,2012.

[9]陳興良.判例刑法學[M].北京:中國人民大學出版社,2009.

[10]曲新久.刑法學[M].北京:中國政法大學出版社,2008.

[11]張明楷.論以危險方法殺人案件的性質[J].中國法學,2009(6).

[12]葉良芳.法條何以會競合—一個概念上的澄清[J].法律科學,2014(1).

[13]焦武峰.鄭民生“校園兇殺案”——故意殺人罪與以危險方法危害公共安全罪的司法適用思考[J].中國檢察官,2010(8).

作者簡介:王潛,華東政法大學刑法學碩士研究生,研究方向:刑法學。

收稿日期:2015-09-24

中圖分類號:D914

文獻標識碼:A

DOI:10.13677/j.cnki.cn65-1285/c.2016.01.12