仙桃市農田林網建設的現狀及發展對策

劉平 戴少偉 劉娟 古偉鵬 朱桂才

摘 要:通過對湖北省仙桃市農田林網的建設現狀調查,分析了仙桃市農田防護林營建的主要類型及面積、防護林的樹種組成及林帶結構與配置的特點,發現仙桃市農田防護林造林累計面積逐年上升,但是造林類型集中、樹種種類比較單一。本文從樹種選擇、林帶結構與配置、林帶空間配置與優化及林帶成熟齡和更新齡等方面提出了江漢平原建設高標準農田林網的若干對策。

關鍵詞:農田林網;林帶結構;發展對策;江漢平原

中圖分類號: S72文獻標識碼: A文章編號: 1004-3020(2016)02-0049-03

農田林網是林業的重要組成部分,它的建設和研究包括農田防護林的動力、水文、生物、作物增產效益和經濟效益、規劃設計、造林技術、撫育管理、區域性防護效應等[1]。江漢平原四湖地區典型農田防護林的生態條件及小氣候效應分析表明:平原地區農田防護林的建設促進生態平衡的一項重要措施,尤其對保障農業生產有著相當重要的意義[2]。國內學者從樹體結構、林帶結構、林網結構、景觀結構4個層次開展了農田防護林生態系統結構研究并取得系列成績[3]。但是,由于各種主客觀原因,作為區域生態鏈上的薄弱環節,江漢平原的林業 問題逐漸突出[4]。本文通過對江漢平原農田防護林網建設的典型地區——仙桃市農田防護林網建設現狀的調查研究,分析其特點及存在的問題,探討大范圍的江漢平原地區農田防護林建設合理對策,為高標準建設江漢平原地區農田防護林網提供一定的理論支撐和實踐基礎。

1 研究地概況

江漢平原地處我國中部地帶,西起枝江縣,東抵武漢市,北至鐘祥市,南至洞庭湖的廣大區域。仙桃市位于湖北省中部的江漢平原,東南臨長江,北臨漢江,幅員面積2 538 km2,地跨東經112°55′~113°49′、北緯30°04′~30°32′,亞熱帶季風氣候區,全年氣候溫和,雨量充沛,日照充足,四季分明、無霜期長,年平均日照時數為2 002.6 h,日照率為46%左右,年平均氣溫為16.3 ℃,無霜期一般為256 d。

2 研究方法

以仙桃市下轄鄉鎮行政機構為基本單位,采用逐年趨勢分析法,統計2012~2015年的各類造林面積及造林數量,并以郭河鎮、通海口鎮為例,調查鄉村造林樹種種類組成、林帶走向。抽樣調查并計算農田林網網格大小,用Excel處理數據,比較2102~2015年的造林變化趨勢。

3 仙桃市農田林網建設現狀

3.1 主要造林類型及樹種組成

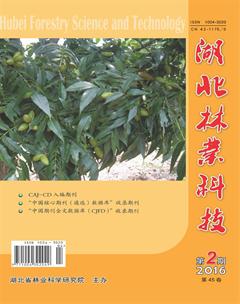

目前農田林網的造林類型主要有濕地林、公路林、灣子林、溝渠林、田間林等。樹種種類豐富度低,按林種分類包括用材林林種和經濟林林種,其中用材林又包括速生豐產用材林和一般用材林,速生豐產用材林林種出現的頻度最高,以意楊為主。經濟林林種只在灣子林出現,以柿、桃、桔、銀杏為主,出現的頻度很低且栽培養護水平差(表1)。

3.2 造林面積變化趨勢及森林覆蓋率

仙桃市位處江漢平原,總面積為25.33萬hm2,林業面積為3.5萬hm2,木材蓄積量110萬m3,全市森林覆蓋率為14%。由表2、3可見,2012年造林面積最高,2013年有所下降,到2015年均高于每年造林規模1 333.33 hm2。分析2012年和2014年造林項目及面積變化,發現退耕還林和長防林、血防林項目的面積均下降,低產林面積增加,但是其增加幅度小于前三項之和,因此2012年造林面積為近4年最高,仙桃市全市累計造林面積逐年增加。

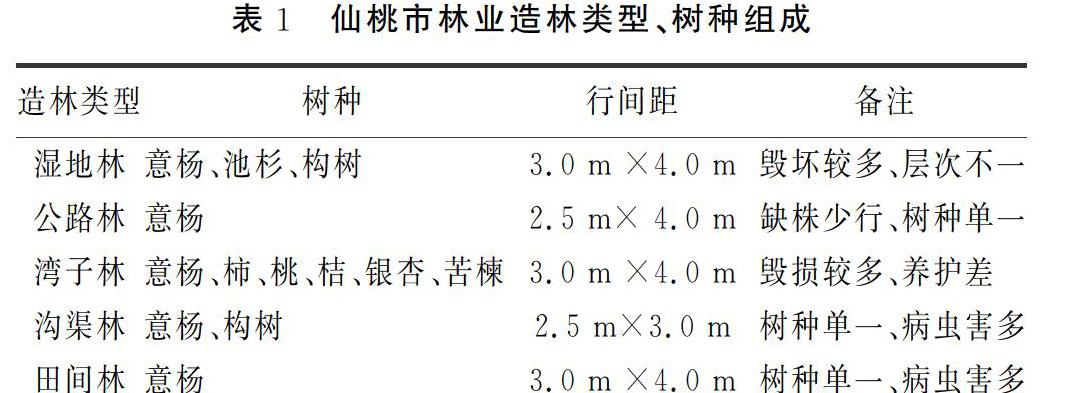

但是以兩個典型鄉鎮為例,其中郭河鎮主要是溝渠林造林,通海口鎮以灣子林為主。鄉鎮之間的森林覆蓋率差異較大,其中郭河鎮比通海口鎮高20.9%。總體上,非成林地和苗圃地占土地總面積的比例低(<0.05%)。

3.3 農田林網各齡級構成

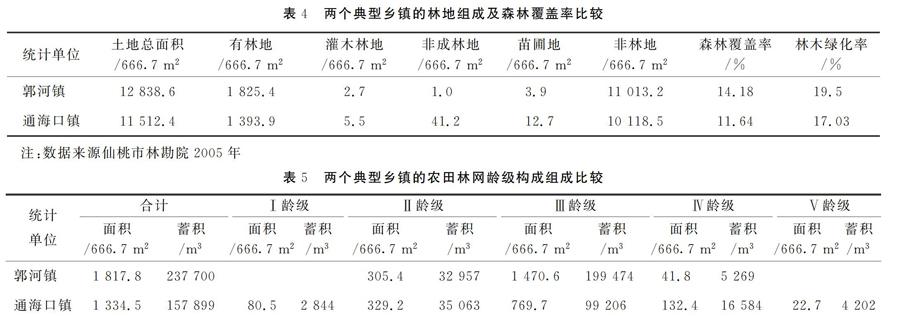

高標準的農田林網具有凈化環境的生態效益,還具有增產效益、養分循環效益等經濟效益。農田防護林網的齡級構成不同,其發揮的生態效益、經濟效益存在差異。以兩個典型鄉鎮為例,郭河鎮II齡級、III齡級的林網面積和蓄積分別占所有齡級結構的97.68%和97.78%,通海口鎮II齡級、III齡級的林網面積和蓄積分別占所有齡級結構的82.30%和85.03%(表5),即農田林網主要處于中幼年齡階段,利于發揮農田林網的生態效益、經濟效益。

3.4 林帶走向及林網網格大小

林帶走向含東西走向和南北走向,南北走向多于東西走向。實地踏查發現Ⅰ級林網少(造林寬度在20m以上通道林帶),Ⅱ、Ⅲ級林網(造林寬度在20 m以下)多,80%以上林網的主、副林帶只有兩排樹,且以意楊為主,缺株斷檔現象比較普遍,符合標準的高規格農田林網面積低于47.3%,實際防護效果較差。此外,各鄉鎮之間存在發展不平衡,結構不合理,網格不達標,造林保存率低、成活率低等問題。

4 高標準農田林網建設的對策

4.1 林帶走向及林網網格規格的設計

配套農田水利溝、路、渠,林帶走向基本是“林隨水走,帶隨路渠”,根據干、支、農、斗、毛渠的不同,因地制宜地設置主副林帶[5,6]。因此,江漢平原地區農田水利基本建設的渠系布局為南北走向的斗渠(1 000 m)和東西走向的一條農渠(200 m)。在農渠上營造間距為200 m的主林帶,在南北走向的斗渠上營造副林帶,其間距為1 000 m,網格面積控制在20 hm2左右。

4.2 造林密度及林帶寬度的設計

林帶的密度和防風系數緊密相連,不合理的密度和寬度不但會影響林帶的建構而且會影響到農田林網的生態效益和經濟效益。因此,不同的林網類型的設計也不相同。

4.2.1 濕地林帶設計

濕地是陸地水平衡的重要調節器,是陸地水文徑流調節的重要集水空間,具有巨大的卸載陸地徑流的重要功能[7]。濕地林帶是維持濕地功能的基礎,所以在設計上必須要考慮到濕地的環境特征[8]。種植蓄水功能較強、生長周期長、不易受病蟲害感染的植物。可以選擇池杉、桑樹、蓖麻等,同時還可以選擇大型的水生植物形成景觀。植物的行距按照具體的環境所決定。

4.2.2 公路林帶設計

公路林帶是農田林網的骨架,在設計時栽植三到四排喬木,形成疏松結構。樹種可以選擇中山杉、香樟、懸鈴木、水杉、池杉等。中山杉株行距為2.0 m×4.0 m、3.0 m×3.0 m,水杉、池杉株行距為2.0 m×3.0 m,1.5 m×4.0 m,懸鈴木株距為3.0 m×4.5 m。此外,可以在適當的位置栽植灌木,形成喬+灌+草的穩定生態結構(圖1)。

4.2.3 河渠林帶設計

河渠林帶的重要功能是保持水土,設計中必須考慮對水利的影響。沿南北走向的河渠,在靠近農田一側栽植單排喬木,并做適當斷根處理。在河渠的另一側多排種植,并且林下種植灌木,樹種可以選擇槐樹、楝樹、水杉、池杉、銀杏(圖2)。

4.3 樹種的選擇以及配置

盡可能使用鄉土樹種,結合引進種,做到適地適樹,兼顧經濟、生態、景觀的效果。不同類型的林帶樹種的選擇不同。過于單一的速生楊林網,因缺乏亞喬木、灌木等樹種的層次配置,致使林網中下層通透率高,抵御風害能力較低,對農田生態防護效果較差。因此,樹種的配置應為喬灌混栽、林果結合。

4.4 政策與管理

農田林網是一項系統工程,涉及面廣,建設高標準農田林網離不開政策和管理的支持,政府應該政策引導、宣傳動員,提高農民群眾的積極性,同時可以加大行政干預力度,由林業、農業、國土、水利、交通等各部門的共同組織實施,推進農田林網建設[9-10]。同時必須要協調好群眾利益與農田林網的關系,及時落實樹權、林權,落實管護責任[11]。最后,加大新技術的引進和利用,利用GIS技術對農田防護林空間配置的研究,可為農田防護林的管理和經營提供更為直觀、科學的依據,為管理者提供新的管理手段和方法[12]。

參 考 文 獻

[1] 劉章勇,邱春鵬.江漢平原湖區農田防護林小氣候效應研究[J].湖北農學院學報,2002,22(3):219-221.

[2]李春平,關文彬,范志平,等.農田防護林生態系統結構研究進展[J]. 應用生態學報,2003,14(11):2037-2043.

[3]劉永傳.江漢平原農業系統工程及其模式[J].林業科技開發,1991,(1):1-3.

[4]聶炳成,張小珉.平原農田林網建設的理論與實踐[J].江西林業科技,2001,(5):33-35.

[5]劉艷春.農田防護林網的益處與營造[M].北京:科學科技文獻出版社,1994:110-128.

[6] 趙宗哲.農業防護林學[M].北京:中國林業出版社,1993:48-75.

[7]李立偉,張永民,郭芳.河南農田林網生態效益價值評估[J].林業資源管理,2005,(5):38-40,50.

[8]黃超.黃河下游灘區農田林網綜合氣候效應場的研究[D].泰安:山東農業大學,2007.

[9]盧梅軍.農田林網建設存在的問題及對策[J].現代農業科技,2010(3):240-240,24.

[10]曲炳國,田煥明,張桂玲,等.河北南部平原農田林網發展的宏觀對策與技術思路探討[J].河北林業,2006(6):29-30.

[11]李明,陳勝利,耿存勝,等.平原農區高標準農田林網營造技術[J].江蘇林業科技,2010,37(2):41-43.

[12]李春靜,武應霞,徐達,等.GIS技術在農田防護林優化配置中的應用[J].南京林業大學學報,2005,29(5):101-106.

(責任編輯:鄭京津)