關于《物質的比熱容》教學的一些思考

沈達偉

蘇科版物理九年級上冊十二章第三節《物質的比熱容》,是初中物理中較復雜的一個知識點,利用比值定義法進行教學,學生初學時難以理解.而且本節課中有很多知識點學生容易理解錯,本文結合筆者的教學情況談談對這節課的理解.

1課題導入

教材中的導入是利用沙灘和海水溫度不同這個話題來引入的.這個話題的好處在于它是生活中常見的一種情景,學生能有解決問題的意識.但是利用這個情景讓學生猜想無從下手,而且后面引入吸熱概念還需學生在腦海中轉換一下,更加深了本課的難度.筆者的導入思路是:對比燒半鍋水到50 ℃與將半鍋水燒開,哪個所需時間長?這個問題拋出有三個優點:一是情景常見,每家廚房里有兩個煤氣灶,符合生活常識;二是哪個所需時間長這個問題是需要學生思考的,因為熱源不同的話,無法得知,從側面為下面的實驗做鋪墊;三是剛學過熱傳遞,讓學生認識到這個過程是熱傳遞的過程,并且將哪個加熱時間長這個問題轉化為誰吸熱多,增加了學生的問題轉化意識.接著問:燒開半鍋水與燒開一鍋水,哪個加熱的時間長?以上兩個問題可以說明,水的質量越大、溫度升高越多,吸熱越多.再向學生拋出一個情景:炒栗子會在鍋中放沙子.提出問題:若水和沙子質量相同、升高溫度相同,哪一個吸收的熱量多?

2實驗部分

2.1讓學生充分理解用加熱時間來說明吸熱多少

學生由于預習過,但又不完全理解,在問到怎樣比較水和沙子吸收的熱量時,學生的回答是看誰升高的溫度高,誰吸收的熱量多.分析學生這種前概念,仍然是默認同一個物體吸熱多,升高溫度高.此時,筆者的解決方法是讓學生學會轉化問題,由于是熱傳遞過程,所以問水和沙子誰吸熱多,其實就是問下面兩個酒精燈火焰誰放出熱量多.筆者順手做了一個小實驗:將手中的打火機一次點燃2秒左右,一次點燃8秒左右,問學生那一次火焰放出的熱量多?為什么?學生自然就想到相同熱源時,利用加熱時間可以比較吸熱多少.

2.2教師指導實驗,提高效率

對于沙子受熱不均勻可能會影響數據記錄.筆者的做法是,根據超市炒栗子讓學生明白為何要攪拌沙子;另外為了防止沙子開始時由于攪拌不當而出現受熱不均勻,可以選取升高相同的溫度,但選擇的溫度可以適當高些,比如升高20 ℃、30 ℃、40 ℃、50 ℃……,這樣實驗的效果較好.

2.3器材的選擇

很多實驗改進,比如利用一個酒精燈加熱、用電熱器加熱

水和煤油等.這些方法的改進都有其一定的意圖,比如為了控制熱源相同使數據更加準確.麥克斯韋說過“演示實驗的教育價值常常與它儀器的復雜程度成反比”,所以在精確性與學生易接受性方面應選擇后者,所以筆者仍然用書本中的器材.

3實驗數據的處理

3.1利用圖像初步讓學生感受吸熱能力是物質的一種屬性

當記錄多組數據后,可以描點將Q-T圖像與初二所學的m-V圖像類比,讓學生初步感受這種吸熱能力是物質的一種屬性.

3.2利用類比引出比熱容的概念

教材給出比熱容概念比較泛泛而談,如描述比熱容概念:對于同種物質Q/(m·Δt)是個定值.這么會使學生不僅對比熱容這個概念不理解,而且沒有真正理解比值定義法的內涵.筆者所用的方法是利用類比來解決這個問題.

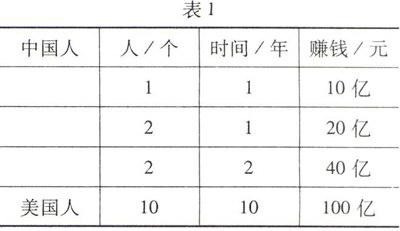

問學生:中國人和美國人哪個賺錢能力、吸金能力比較強?你是用什么方法來比較的?

學生的回答有三種:一是算每人每年賺的錢,多的則吸金能力強;二是時間相同、賺錢相同,比較人的個數,個數少的吸金能力強;三是人數相同、賺錢相同,比較時間,時間短的,吸金能力強.與速度對比,為了符合人的思維習慣,我們選擇每人每年賺的錢來代表吸金能力.然后對比水和沙子吸熱能力不同,怎樣來表示,學生就很容易理解了.

3.3兩種方案的對比

教材中設計了利用吸熱能力強和吸熱升溫快兩種方案.但筆者認為,吸熱升溫快這種想法是有一定條件的.首先,分析升溫快的意思是相同的時間內升高溫度高,就要求相同時間內吸熱相同(因為比熱小的是吸熱相同、質量相同,溫度升高多).但是在實驗條件下,完全有可能水和沙子升溫快慢相同(只需熱源不同即可調節做到),所以升溫快慢這種說法是有條件限制的.但是為什么平時我們都說沙子升溫快,是不是錯了?非也,因為在同一個太陽下,同一個熱源,所以這么說也可以.