淺析抽象藝術和本體藝術的異同

周丁一

(華中師范大學 美術學院, 武漢 430079)

?

淺析抽象藝術和本體藝術的異同

周丁一

(華中師范大學 美術學院, 武漢 430079)

摘 要:西方本體心理學創始人、國際本體心理協會的主席安東尼奧·梅內蓋蒂,將本體心理學滲透到藝術當中,對生命本體和藝術本體進行雙重探索,通過心理秩序形成審美塑造。梅內蓋蒂所創造的本體藝術,其思想觀念、抽象形式語言和所追求的境界,在一定程度上與抽象藝術有許多相似之處。文章將從以下角度探討抽象藝術和本體藝術的異同。

關鍵詞:抽象藝術;本體藝術;本體自在;形式語言

一、心理維度的呼應

如今,安東尼奧·梅內蓋蒂(Antonin Meneghetti,1936—2013)的本體心理學已被視作一種跨學科的知識手段,不僅被成功的應用到了治療癌癥和精神分裂癥的臨床治療中,而且還成為了培養具有洞察力和敏銳思維領導者的有力工具。本體心理學有三大重要的理論發現:偏差屏(Monitor di deflession)、語義場(Campo Semantico)、本體自在(Onte In Sè)。其中“本體自在”是本體心理學的核心和靈魂。“本體自在”是生存的基本原理,是人們在誕生前由外部力量所賦予的源代碼,同樣也是本體心理學自然法則的基礎。它是自始至終存在于個體自我因果關系中的永恒動力源,并推動其實現自身特有的人生歷程,是“先驗的我”。而我們平時所了解的“我”只是從描述的方式上來認識的,從現象上作為意識和意愿的過程中所表現出來的。我們體驗到的“我”是由童年受到的家庭和相關社會教育所形成的具有一定行為標準的“我”,是一個被修改過的“我”,是“邏輯歷史的我”。內在的講,這兩部分的“我”是不可分離的。而要達到能夠理解“先驗的我”這一步,就需要有掌握存在的變量的能力,即本體心理學。梅內蓋蒂認為:“人具有一種天生的智慧,這種智慧有益于同環境互動,但由于許多歷史的和社會的原因,人的直覺和天生的智慧很大一部分喪失掉了。如果找回失去的部分,人就可能獲得成功。本體心理學就是幫你找到失去的部分”。①誠如梅內蓋蒂所講,本體心理學能夠帶領我們觸摸到隱藏在“本體自在”中的無限歡愉和幸福以及永恒的力量。藝術創作來源于心靈,同時又不斷地返回來啟發心靈。藝術家對藝術的追求雖包含各種動機,但無疑都是其心跡的袒露,因此,心理學是探尋藝術來源的最根本的途徑之一。本體藝術就是來源于本體心理學對“本體自在”的分析。本體藝術是作為傳達“本體自在”媒介的本體藝術家所運用的語言和工具,其藝術律動與生命節奏同脈搏,它是我們生存的先驗表現,以重建心理秩序和富有創造性的心理健康為前提。本體心理學上的成熟使得梅內蓋蒂能在藝術中脫離純粹的人事而進入到存在的內省當中,所有本體心理學的進展和動作最終都朝向本體藝術。

(一)抽象藝術和本體藝術突出了人的“主體性”,共同追尋“本我”

抽象藝術的開山鼻祖——康定斯基在其著作《論藝術的精神》中表明了他對于藝術的總體看法:藝術與客觀現實相背離,開辟了全新的世界,這個新世界建立在藝術家所感到的表達精神之沖動的“內在的需要”之上。事實上,康定斯基的核心思想把藝術家的“主體性”和“主體精神”的問題看得尤為重要。在他看來,簡單地模仿自然與現實并不是藝術家的主要目的,揭示內心的所感所想、所思所悟,表現微妙而深邃的心靈才是藝術家的終極追求。唯有創作出這樣的藝術才會“有一種深刻的有影響的預言力量”。

> 圖1《夏天》,丙烯,1 0 0 c m ×100cm,2009年

>圖2 《多彩的色段》,混合材料, 5 3 c m × 73cm,2009年

> 圖3 《徹悟》,釉彩畫,50cm×120cm,2011

存在主義心理學是抽象表現主義藝術觀念植根的土壤,抽象表現主義藝術家們的創作心理,幾乎都受到它的影響。抽象表現主義孕育于二戰前夕,誕生于二戰之后。這一時期,人們在戰爭中飽受了折磨,失去了信心和信仰,過著不穩定的生活。在這樣的生存環境中,壓抑的社會現實是人們所抵制和排斥的。無論是海德格爾的“藝術是存在者的‘存在真理’在作品中的投射”、雅斯貝斯的“哲學器官說”,還是薩特對“自由的呼吁”,都無一例外地凸顯了“人”自身的意義與價值,存在主義一直都以“人”為圓心進行旋轉,這也成為了其藝術理論的靈魂。存在主義認為人具有非本來的(人家、大眾、不自由)和本來的(單個人、自我、自由)兩種屬性。前者不是真正意義上的“人”,而是在社會道德、準則、法律以及他人的束縛下呈現出來的異化狀態;后者則掙脫了異化狀態的枷鎖,是真正的“人”。為了使大家都可享有解放的喜悅,存在主義不遺余力地呼吁人們 “回歸真正的、原始的自我”。

在對“本我”的追求上,抽象主義藝術與本體藝術的創作觀念是相契合的。梅內蓋蒂認為長達兩個世紀的文藝復興,將藝術升華并放到了人類的中心位置。作為人文世界的責任,人們應該尋找一種新的藝術的誕生,讓“人”重新成為美、智慧和生命自我實現的焦點。雖已過去半個多世紀,文藝復興以其深厚的精神內涵,仍在不斷的召喚踏著浮躁腳步的人們回歸到人與自然、人與人、人與本我的和諧境界。而康定斯基的藝術觀念、存在主義心理學影響下的抽象表現主義以及本體藝術無疑是對文藝復興精神的強烈回應。但康定斯基的 “內在需要說”是建立在“精神革命”這一唯心主義觀念基礎上的,他脫離了世界的物質運動抽象的談精神運動,而且把“內在需要”的表達限定在“極少數天才”的范圍。實際上,這些理論都隱含了通神學的觀念。存在主義心理學的“自由至上”的理論其實也是存在嚴重危害的,一方面這會毒害人們的心靈,使其不愿意接受社會的制約,人格變得扭曲、變形,成為社會潛在的危害;另一方面,個人主義風氣的彌漫,會容易導致人和人之間的交往滋生矛盾,這不利于產生共同的社會認同。接受這種思想和理論的人們,懼怕現實的痛苦和寂寞,拼命地逃離,成為了現實面前的“矮子”。而梅內蓋蒂的本體心理學理論旨在尋找受現實物質世界影響的“我”與“本體自在”之間的協調與平衡,并不否定現實世界的規則和秩序。“生命的藝術,是履行來自于自然的整體中的道德秩序,并付諸于實踐中。對我們人類來講,這個秩序就是人文秩序。由此而可以去采用的是具有協同意義的社會道德。”②這種觀念之下的本體藝術具有更為“人道主義”的意義,是對文藝復興精神最佳的解讀。

(二)抽象藝術和本體藝術共同推崇“創造性”

康定斯基不僅強調“藝術是時代的產兒,永遠不可能被重復”、“優秀的繪畫藝術不必拘泥于解剖學、植物學以及其他科學的精確性”,還認為現代藝術的發展趨向于各個門類的“互相學習,互相影響”。另外,康定斯基對藝術形式也非常重視,但他反對藝術變成獨立的形式游戲,他認為最理想的形式便是藝術家發自內心的訴求,重復的形式應當避免。不要像某些試圖尋找藝術的人那樣,仍停留在另一個藝術家使用過的形式上,停留在喬托、拉斐爾、丟勒或梵高的作品上。

在存在主義者看來,人在世上本是孤獨無依的,而現在卻又游離于一切信仰體系之外,所以藝術家應當把藝術從頭到尾進行徹底的更新,以便在藝術中獨自尋求解脫之道。薩特在《存在主義是一種人道主義》中鼓勵人們要努力地做一個“竭盡其限度,直至荒誕到不知黑夜的人。”也正是因為如此,固定的范式、觀念等成為受此思想影響的藝術家所極力規避的。不但包括它的題材、隱喻,還包括他的主題和思想。于是強調“獨創性”的思想趨向風行一時。抽象表現主義畫家波洛克正是以這種敢于掙脫束縛自己韁繩的大無畏精神,發揚了“行動繪畫”,通過繪畫這一“行動”實現了他的“存在”,并以其“獨創性”贏得了在藝術史中的一席之地,甚至成為美國本土“現代藝術”的首位代表。

本體藝術則不僅強調“創造性”,而且還為如何踐行明確地指出了道路。本體藝術不從屬于任何的流派,也沒有固定的表現手法與風格特征。本體藝術所提倡的“創造性”,首先在于藝術家本身的敏銳與真誠。但凡是這樣的藝術家,便應該有足夠的能力不斷地尋求新的視角,并通過上層歷史和社會成就來展示其自身的狀態,這是藝術創造的職業前提。在本體藝術的概念中,“創造性”必須靠個體自己去爭取。人們如若擁有它,則需要通過自我的完善,不斷地化解在生命進程中所遇到的各種難題。獲取“創造性”沒有捷徑可走,只能通過這條充滿歷史環境所帶來的鼓舞與困惑,且沒有終點的路。

由此可見,本體藝術雖與抽象藝術在追尋“本我”和推崇“創造性”方面有諸多相似之處,但在這些相同點背后又有著較為深刻的分歧,特別是在物質世界與精神世界的關系方面。充分認識兩類藝術的對立統一關系,這對我們把握本體藝術和抽象藝術的創作心理,進行多元與深入的審美體驗具有極為重要的意義。

二、形式語言的傳承

德國當代美學家沃林格爾在《抽離與移情》這本著作中,提出了“抽離”的學說。沃林格爾指出,“抽離的趨勢”在近當代文藝中體現的相當強烈與明顯。之所以會產生“抽離的趨勢”主要源于人和生存環境之間存在著的巨大沖突與矛盾,源于人對于社會洪流暴漲與紊亂的懼怕。人們無法在瞬息萬變的客觀世界中得到慰藉,于是只能在藝術的形式中尋求庇護。這種渴望從客觀世界中解脫出來的心態,導致了美學上、哲學上“抽離”傾向的產生,在藝術上相應地表現為“抽象”的趨勢。當然,抽象藝術是在極為復雜的思想觀念指導下誕生的,而這種觀念的源泉確實是出于藝術家對現實社會的不滿而產生的逃避,從而出現了唯美主義的傾向。然而,這群與世不合、悲觀失望的“浪漫主義者”試圖用抽象藝術來改造現實,雕琢人們精神世界的想法,只不過是烏托邦式的空想。雖然抽象藝術最初只是藝術家們焦慮、彷徨、無奈和虛無之感的寄托,但其所包含的這種獨立的形式語言一旦被創造出來,便可成為新內容的助推器,成為有力的載體。以用來表達人們復雜而又純真、深邃而又微妙的思想情感,表達崇高的精神境界。而本體藝術的出現,則是對抽象形式最為完美的傳承。本體藝術是幫助人們找回“本體自在”的,而源于“本體自在”的精神滿足卻又不具有具體形象,本體藝術依靠形式語言的圖示結構去構筑它。于是欣賞本體藝術就從心理活動的解讀變成視覺與知覺的問題。任何抽象形式的藝術都是藝術家個人化編碼的顯現,個人化編碼就成為現代抽象藝術形式的本質特征。本體藝術作為現代藝術的一種抽象形式的表達,理解、欣賞它無外乎可看成是一種解碼的過程。用本體心理學中的“本體自在”去解碼本體藝術,這是內在聯系上的解讀。筆者認為,阿恩海姆的“異質同構論”在普遍意義上更為適用。他的這一理論是對蘇珊·朗格所提出的“邏輯類似”中“藝術作為人類情感的表現性形式”論斷的心理學闡釋。阿恩海姆認為,力的結構是形成表現性的基礎。擁有該結構的客觀事物不僅本身具有意義,而且對于平衡物理世界與精神世界也起著非常重要的作用。視覺藝術的風格和形式雖是多種多樣的,但具有一定強度和方向的力的結構卻是始終固定存在的;在廣大觀眾的大腦中同樣存在這種力的結構,而這種力又會直接作用于人的心理活動,形成心理力。一旦物理力、生理力、心理力的方向與強度達到結構上的一致,就會激發審美經驗的認同,從而獲得審美愉悅。一幅具有鑒賞價值的作品,其畫面必定包含可以呼應觀眾生理與心理的場域結構,這種結構能夠讓觀眾感受到無形力量的存在,從而產生豐富的情感,與畫而產生強烈的共鳴。這種力的結構體現在色彩中,更體現在點、線、面、筆觸的運用上。康定斯基曾經試圖在色彩和形的搭配中找出表達觀念和心理情感的規律,但由于創作者和欣賞者是處在不同背景之下的不同個體,所以這種探索成功的可能性幾乎是不存在的。相比之下,梅內蓋蒂藝術作品的追求則更為靈活、自由,通過最為簡約與干脆的語言形式,傳遞出多元的審美情感。他的色彩運用以紅、黃、藍、黑、白為主,如《景觀》《夏天》《日落》《多彩的色段》這些作品。三原色和黑與白的運用說明了繪畫元素的單純性,紅色是血液的顏色、藍色是天空的顏色、黃色是天空的顏色,黑色神圣,白色純潔。而這些顏色的組合又在畫面中產生一種對立平衡的和諧美感,迸發著生命的活力,引導人們產生深度的多彩幻覺。這也體現了本體自在的無窮魅力——簡單純粹卻又秩序精準、包羅萬象。而對于抽象符號的使用,梅內蓋蒂更是抓住了本體自在特征的關鍵。在抽象形式的繪畫作品中經常出現水平線、垂直線、圓形等符號。

水平線是穩定性最強的線。康定斯基在對形式語言的分析研究中發現,“直線最簡單的形是水平線。它相當于人們站立的平而或走動的線。水平線因為是一種能夠在不同方向上延伸的冷而基礎的支座。”③水平線能帶讓我們感到穩定和充實,能讓我們聯想到地平線、海平面、天空、草原、路等,使畫面無限延伸與推遠。梅內蓋蒂的《夏天》(圖1)這幅作品,三原色和黑色與白色、水平線的使用,仿佛把我們置于沙灘。面對天高海闊的美景,我們似乎可以感覺到迎面吹來的海風以及夏日海灘特有的炎熱與清爽。平涂的色塊朝向畫面的中心,而中心恰好落在了水平線上。因為中心位置是唯一靜止的位置,而其他所有位置都得在特定的方向上盡力伸展。所以整幅畫面是靜與動、力與美的結合,呈現強烈的視覺沖擊力。這種詩性的表達讓審美主體極具精神愉悅,這正是“本體自在”所幻化的意象所帶來的體驗。畫面所呈現的張力與觀者的大腦皮層受刺激后產生的心理“力”“同構”,因此產生共鳴。

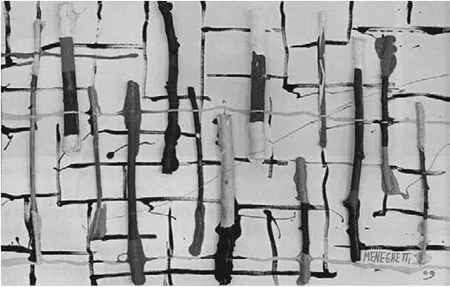

垂直線的意義在于和水平線構成直角關系。蒙德里安認為:“客觀自然形式的多樣性可以在直角中表現出來。采用這種方法,人們便可以回避‘世界的悲劇’,同時可以靜觀包含于萬物中的寧靜。”④直角結構是最具“現實性”的,符合我們對自然的視覺感受,可以代表萬物的運動關系、萬物的靜止關系,從而在動中取靜,在靜觀中忘我,走向純美。于是美也就聚集我們自身。梅內蓋度的《多彩的色段》(圖2)這件作品介于繪畫與淺浮雕之間,是水平線與垂直線的有機結合。木棒兩端沾上的紅、黃、藍黑與背景勾勒黑、黃直角結構相粘合,具有跳動的音樂韻律感,呈現出和諧的秩序。這一秩序與本體自在內在的心靈秩序和直覺秩序“異質同構”,易于喚醒人們的“先驗的我”。

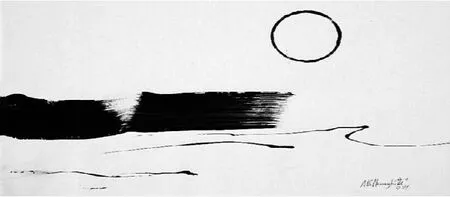

圓形可以看成較大的點。在康定斯基看來,“點本質上是最簡潔的形”。點是一切形態的基礎,它最主要的功能是表明位置和進行聚集。單一點的出現,是對整個畫面力的定向。多個點的排列則如磁石一般,或互相吸引或互相排斥,是力場中“力”的制約與平衡。梅內蓋蒂所運用的“點”,似乎還與數字“0”有關,因為“0”代表“無”,用中國哲學的思維思考,“無”雖沒有具體形象,但“無”卻能生“有”,可以幻化萬物。這與“本體自在”一定程度上是相通的。《徹悟》(圖3)這件作品為紙質丙烯墨色畫,圓形可以看做是太陽,畫面中間兩筆黑色的干刷可視作起伏的山巒,下方草草幾筆的隨意勾勒類似蕩漾的水紋。整幅畫面貌似是簡化抽象了的倪瓚山水,以極簡的形式寫“胸中逸氣”,在靜默中與自然同呼吸,和大自然的變化“異質同構”,便于我們“樂山”、“樂水”,直覺感受生命的秩序。

用“異質同構”解讀本體藝術,似乎只揭示了形式與情感之間的表象關系。實際上,這其中的情感背后連接的是更為復雜的歷史與社會因素,而這些因素與生命秩序密切相關。從形式語言中,我們便可窺見“邏輯歷史的我”與“先驗的我”之間的微妙關系,利于我們找回“失去的部分”。

三、結語

抽象藝術和本體藝術作為藝術中的兩種表現形式,在繪畫語言和情感表達上都有其獨特的魅力,都可成為我們的“精神生產力”。在如今全球文化都面臨重新評估的時代,藝術呈現出多樣化的發展趨勢。藝術創作者要想呈現出有價值的作品,就要以關注人的生存命運為第一要義,以個體生命及大自然的人文主義關懷作為藝術創作的基本出發點,才可能真切地回到對社會現實的描述中去。帶著這樣的憧憬,我們等待著新的“文藝復興”的到來。

注釋:

①吳云.希望更多人認識本體心理學——訪安東尼奧·梅內蓋蒂教授[N].光明日報 2004-8-20:06.

②安東尼奧·梅內蓋蒂.生命的藝術[N].光明日報,2011-9-13:014.

③ [俄]康定斯基著.羅世平等譯.論藝術的精神[M].北京:中國人民大學出版社,2003.

④ 邵大箴.論抽象派藝術[J].文藝研究.1988(1):126—143.

參考文獻:

[1]婁宇,劉寅.心理秩序與審美塑造——安東尼奧·梅內蓋蒂本體繪畫解讀[J].湖北美術學院學報,2013(3):69-75.

[2]安東尼奧·梅內蓋蒂.癌癥與本體心理學治療[J].臨床心身疾病雜志,2011,17 (1):88-92.

[3][俄]康定斯基著.羅世平等譯.論藝術的精神[M].北京:中國人民大學出版社,2003.

[4][日]今道友信著.崔相承等譯.存在主義美學[M].沈陽:遼寧人民出版社,1987.

[5]邵大箴.論抽象派藝術[J].文藝研究.1988(1):126—143.

[6]安東尼奧·梅內蓋蒂.何為本體藝術[J].中國美術, 2010(1):123—128.

[7][德]沃林格爾著.王才勇譯.抽離與移情[M].北京:金城出版社,2010.

[8][美]阿恩海姆著.滕守堯譯.藝術與視知覺[M].成都:四川人民出版社,1998.

檢 索:www.artdesign.org.cn

Internet :www.artdesign.org.cn

Similarities and Differences between Abstract Art and Ontology

ZHOU Ding-yi (Academy of Fine Arts, Huazhong Normal University, Wuhan 430079, China)

Abstract :The founder of western psychology, ontology international Psychological Association chairman Antonio Domenech Getty, he has penetrated into the art of ontology psychology, the ontology of life and the art of the dual exploration, through the formation of psychological order aesthetic shaping. Meneghetti created the ontology of art, the ideological concept, abstract form of language and the pursuit of the realm, in a certain extent, and abstract art has many similarities. This paper will discuss the similarities and differences between abstract art and ontology art from the following aspects. art; ontology; ontology; formal language

Key words :

中圖分類號:J0

文獻標志碼:A

文章編號:1008-2832(2016)03-0114-03