古今染梅香

嚴敏偉

中國的傳統藝術,對于梅花總是不吝贊美,致力于挖掘梅花的內涵,甚至借梅花初放的清香而帶來如水一般細膩動人的情感。所以歷朝歷代的各種文藝作品充斥了對于梅的贊美,紫砂壺藝自然也不例外。梅的精神與紫砂壺藝創作和探索經歷中的感悟有著極其契合的一面,若想紫砂壺也擁有如此的詩情畫意,創作的時候就要遵循這種規律。

以梅花為題材進行紫砂壺創作早已經屢見不鮮,不論文化上還是精神上都早已經為世人所接受。點綴其上的梅花造型也已經有了一種普遍的、約定俗成的概念。這種概念是一種依托于文化的虛幻概念,并不是說有固定的造型,但必須遵循規律。為此,如何在紫砂壺大同小異中別開生面,這才是當下梅花題材紫砂壺創作的關鍵。

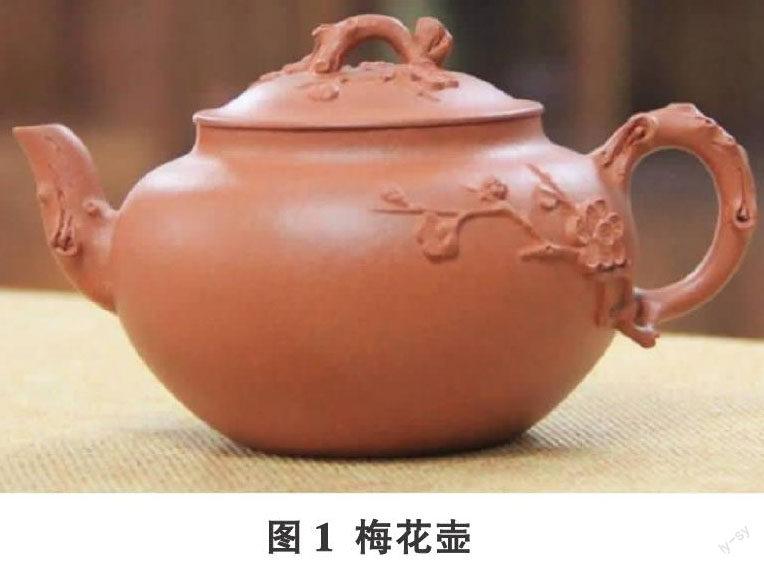

單純以梅花來裝飾一把紫砂壺似乎過于單調,不大容易于此產生新意;但倘若梅花裝飾過于繁雜,又有可能喧賓奪主,破壞壺本身的審美平衡。這一點需要特別說明,無論是在作品中傾注詩意還是創意,最終目的是為壺本身服務,所以其中務必把握好平衡的度。梅花題材的紫砂壺多為花貨,單純追求幾何造型上的平衡是毫無意義的。就比如這款“梅花壺”(見圖1),壺蓋與壺身上點綴的梅花都有一無二,倘若作對稱設計,反而會破壞梅花本身的自然美;而適度的裝飾會填補壺身視覺上的空洞感,使得原本單調的畫面獲得完美的視覺效果。

再就壺身本身的造型來看,三彎流帶有梅枝的形象,雖然簡單但卻突出了主題。渾圓的身筒,周身光潔瑩潤,壺肩以下鼓腹,至壺底逐步收束。壺把則被塑造成一段較為完整的梅枝,這樣處理有利于延伸出弧面梅花的視覺空間,造型凝練精巧,一前一后用梅的形象將茶壺整個包裹其中,秉承了對自然的熱愛,生動形象,并且展現出對鮮活生命的感觸。壺鈕作為壺蓋上的關鍵,成為了聯系前后梅枝的紐帶,根據壺流、壺把上的梅枝順勢塑造,自然生成連貫的紋理細節,從中再延伸出壺蓋上新的梅花。這種設計一方面填補了壺蓋上的空曠留白,另一方面也帶來了梅花生長的立體感,裝飾手法純粹自然、清新雅致。這兩朵“梅花”從外形上幾近雷同,但卻在顏色上生出不同來,這正是前文所說的在大同小異中別開生面。也就是說,當下的紫砂壺藝創新,并不是說必須徹底顛覆傳統,而可以將新舊元素按照需要融于一體,進行適度變化,維持整體的平衡。這就要求創作者在創作過程中要有全局觀,抓住壺身、壺流、壺把、壺鈕以及各裝飾部位的組合,達到盡量符合自然的藝術效果。

“梅花壺”屬于紫砂花貨,作品的靈感從自然中觀察而來,但自然中的形體塑造卻可以在傳統裝飾的基礎上更進一步,更加細致、更加形象,甚至可以將詩詞中的意境畫面化,依據題材的特點,解剖詩詞的韻味入壺,賦予其應有的詩情畫意,因題施藝,給人無限美的享受和廣闊的想象空間。

藝術創作從古至今始終都循序漸進,近幾十年來社會發展迅速,與此同時傳統文化的傳承有所缺失。但這并不意味著擁有頑強生命力的中華文化藝術就此寥落。相反,紫砂藝人正不斷適應著時代,采用新的創作思維,重新研磨傳統藝術的優點,使之融于當今,并且著眼于未來。不斷嘗試,只要具備這種不懼失敗的精神,必能使今后的藝術道路越走越寬。