藏在線條里的交界

站在東離的作品前,會不由自主地陷入一種冷靜的狀態。

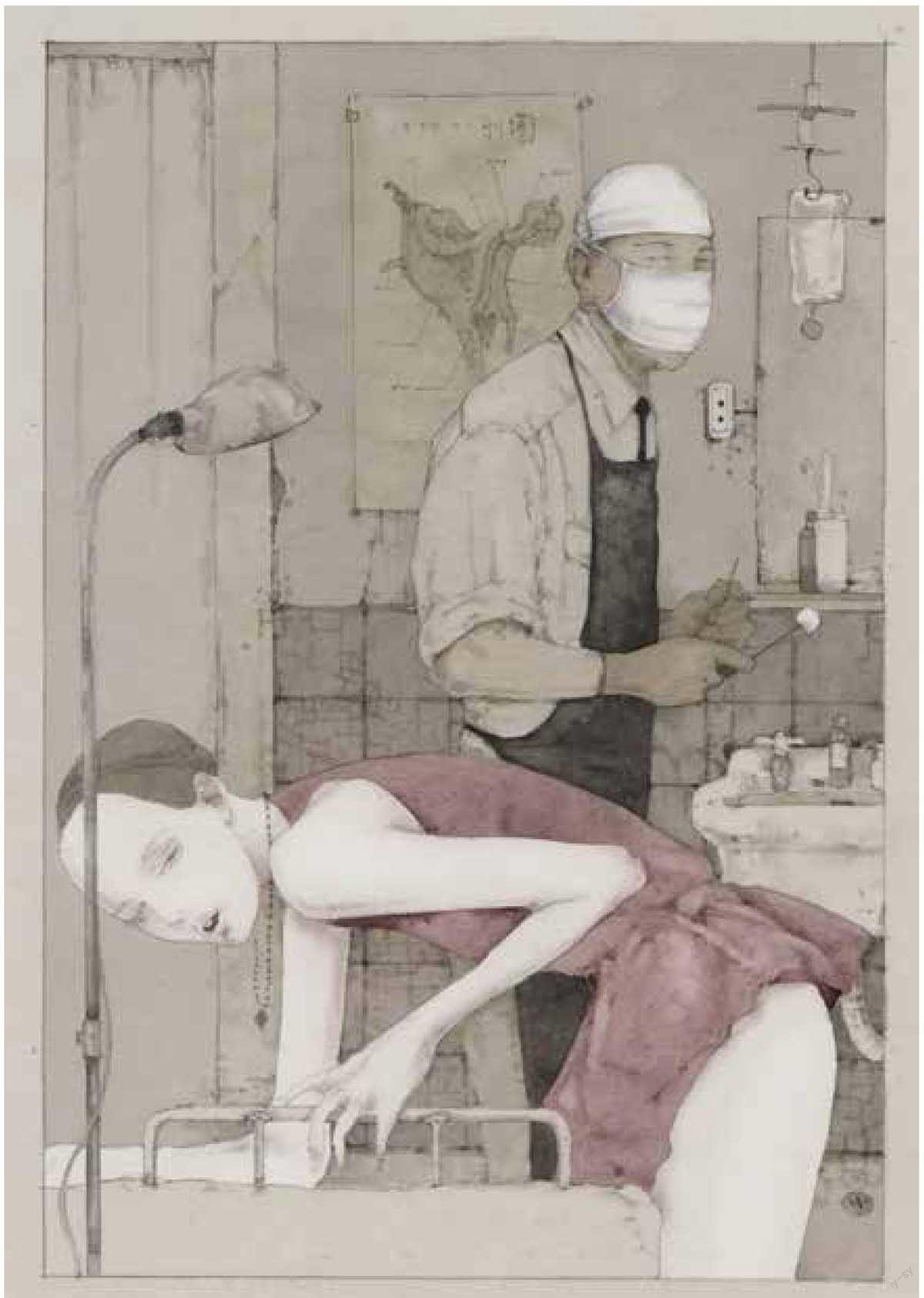

東離的人物是冷的,冷得讓人理性,冷的沒有一絲不適,冷的有一絲寂寞。或低眉思索,或空洞凝望,或冷眼斜視。看著這些畫面,突然有一種熟悉感洶涌而來,讓我不禁毛骨悚然。

究竟是我們在看畫,還是畫里的人在看我們?這一瞬間,我感受到了東離畫中的靈魂。畫中人物平靜的看著這個世界,洞悉一切的感覺,并不是所謂的“空靈”,而是在其上的“平和”。或許會有些不可思議,但全神貫注地凝望畫作,整個人的靈魂就像抽離出來一樣,進入一個完全不同的世界,和畫中的靈魂相遇。

哪怕只是安靜地坐在那里,自然而然投射和散發出來的,是高貴、冷艷、優雅,她們的一姿一態,或嘴角輕斂,或抿嘴肅然,當你站在畫前,平而視之,深究之下,畫中的人物也未有波瀾,忍不住被帶動著思考她們是在想些什么?或者真相永遠深鎖在她的腦海里而無法得知其全貌,但畫中表現的遠比文字言語的線性更為直觀飽滿,從中感受到她內在的激情與力量。

東離的畫是有魔性的。魔性,不是魔,不同于Hirtonymus Bosch的《七原罪》,撤旦長著黑色的翅膀,惡魔有著尖牙和利爪。在東離的字典里,萬物的元素都被剝離開來,惡魔就必須長著惡魔的小黑翼,天使就必須是白色小翅膀么?在東離看來這顯然都是錯的,一切元素都是可以組合的事物,但不是隨意組合。東離說,畫中所有的元素,都是刻意營造的,用心錘煉的。這好像一個負責任的造物主,仔細甄選著每一個生物的細節,將它們用心組合,這樣才能產生精彩的靈魂。而且東離對這些素材似乎有著造物主般的一視同仁,“畫面里的每個部分我都是平等對待的,如果表情太多,就掩蓋了其他事物的存在感,就像在空中俯瞰,所有的舞臺都不是跳脫的,我希望我的畫面有宏觀的感覺。”這樣的組合必然是艱辛且有趣的。

比如東離2014年的作品《蜂》,女嬰的頭下面連著的是一只蜜蜂的身軀。這種組合是極為有趣的,嬰兒總是好奇的,并且求知欲非常強烈,那么如果給她一個可以肆意飛翔的身軀,那么她可以去全世界采集漂亮的花朵,釀出最美味的蜂蜜。至于很多時候人們看到東離的畫感到十分詭異,其實這很正常。《山海經》記載:東次二經之首,日空桑之山,北臨食水,東望沮吳,南望沙陵,西望湣澤。有獸焉,其狀如牛而虎紋文,其音如吟,其名曰羚羚,其名自叫,見則天下大水。初時人們講其當做神話故事來看,異獸如妖也。直到有學者考證到有一種瀕危生物肯尼亞林羚,與記載的樣貌完全一樣,人們方才覺得正常。未知則為妖,少見而多怪也。

東離的畫,有愛者也有不喜者,更有人說,畢竟是留洋回來的,更與國際接軌,在我看來其實不然。這話仿佛把國際化和中國的傳統水墨擺在了對立面上。其實不管是中國的還是西方的,美術的共同追求都是美,東晉顧愷之在《論畫》中兩個最主要的觀點就是“以形寫神”和“遷想妙得”,寫神就不應該拘泥于形,通過大膽的想象和聯想,將神寄予形,從而傳其神韻。這么說來,東離只不過將中國傳統的畫論發揚了而已。另外西方不認同中國當代的水墨,究其根本或許還是要思考一下我們自己是不是缺少了什么,我們是在復制美,還是在創造美。齊白石老先生說:“學我者生,似我者死”,當代畫壇到處都是似古人之畫,如今看到東離的畫作,心中還是十分欣喜的。

東離的線條簡潔而生動,深得“謝赫六法”中“骨法用筆”之妙。未知東離之名時,在劉心武先生的《劉心武揭秘<紅樓夢>》書中看到東離所畫的金陵十二釵插圖,便暗贊所畫精妙。她沒有一味追求曹雪芹原作中的服裝制式,人物形象,而是將重點放在了風骨神態之上,以神賦形,凸顯特點。人物不求美而求神韻,婀娜則極盡婀娜之能事。將身段突破極限地妖嬈,刻意拉長人體結構以求纖美,卻絲毫不見突兀,不減風情,柔情寫盡水為骨,秋月浮蕭不勝衣。

東離講話總是很簡潔,她喜歡用最簡單的方式結束與作畫無關的事情,將最多的時間和最復雜的思考交給繪畫。當問到她是否擔心這種繪畫風格會不討觀眾喜歡時,她的回答只有一個字:“不”。雖然只是一個字,但這種斬釘截鐵,不屑解釋的態度讓我有一種突如其來的感動。我見過太多的畫家為了市場所好,為了流派趨向而改弦易轍,失去自己的風格甚至成為別人的復印機。專情于自己想要畫的東西,是值得敬佩的,也是最幸福的事情。

用寫實的線條繪畫靈魂,是我最為欽佩東離的一點。想要表述靈魂,表述平靜下的瘋狂的人很多,但他們往往會用抽象手法寫意地表達,因為作品的靈魂是由情緒賦予的,而情緒是最難以控制的,同時情緒也是畫家最好的催化劑。很多畫家喜歡酗酒也是因為醉酒的時候畫出來的作品最為滿意,因為那是純粹的情感宣泄。而東離做的卻難了許多,情緒上要保持創造力和瘋狂,將個人情緒毫無保留的釋放出來,同時手上卻要保持一個匠人的冷靜與精準,這需要一種巨大的控制力。畫為心印,將情緒濃縮提煉為一根根寫實的線條,這功夫著實難得。這種凝練的情緒織成的靈魂也是更為生動,更為打動人心。