非同一控制下企業控股合并中商譽研究

錢昊萌

摘要:商譽是企業合并成本大于合并中取得的被并購方可辨認凈資產公允價值份額的差額,企業會計準則已經明確定義了非同一控制下企業合并商譽的計算方法。但是在實務工作中,如何理解準則中每個關鍵詞的含義,如何處理各種特殊事項,準則、解釋以及指南并不能一一窮盡。文章結合實務經驗,具體研究非同一控制下企業控股合并中如何確認商譽,重點分析如何理解并購日、可辨認凈資產以及公允價值的確定、過渡期的凈資產變動如何處理,最終探討商譽的確認方法和構成,并提供了案例分析給予直觀的說明。

關鍵詞:非同一控制;企業控股合并;商譽;可辨認凈資產

根據2006年頒布的《企業會計準則第20號——企業合并》的規定,企業合并成本大于合并中取得的被并購方可辨認凈資產公允價值份額的差額,確認為合并資產負債表中的商譽。但是實務操作中如何理解準則中每個關鍵詞的含義,如何處理各種特殊事項,準則、解釋及指南并不能一一窮盡。本文結合實務經驗,分析特殊事項的處理原則,探討商譽的確認方法和構成,并提供了案例分析給予直觀的說明。

一、購買日的確定

在并購活動中,會涉及很多關鍵日期。按時間順序,有協議簽訂日期、權力機構審批日、股權款項支付日、工商變更登記日、最終交割日。那么上述關鍵日期中,購買日是哪一天?

企業會計準則講解中關于購買日的認定,要求滿足下列條件:1. 已獲股東大會等內部權力機構通過;2. 已獲得相關部門的批準;3. 參與合并各方已辦理了必要的財產權交接手續;4. 并購方已支付了購買價款的大部分(一般應超過50%),并且有能力、有計劃支付剩余款項;5. 并購方實際上已經控制了被并購方的財務和經營政策,享有相應的收益并承擔相應的風險。

從準則理解,購買日是并購方取得對被并購方控制權的日期。基于實質重于形式的原則,確定購買日最重要的條件是第5條,此條要求被并購方已對其股東名冊進行了變更記載,并購方(新股東)實際取得被并購方控制權,并可據此享有并承擔被并購方的經營收益和風險,轉讓方(原股東)不再承擔風險和享有收益。根據《公司登記管理條例》,股東變更后不辦理變更登記,并不必然導致相關交易或者事項不具有法律效力,但不得對抗第三人。因此在實務中,可能出現企業合并的購買日早于被并購方辦妥工商變更登記之日的情況。

二、可辨認凈資產的識別和認定

(一)無形資產

根據《企業會計準則第20號——企業合并》第十四條規定,合并中取得的無形資產,其公允價值能夠可靠計量的,應當單獨確認為無形資產并按照公允價值計量。具體可以依據《企業會計準則解釋第5號》第一條所描述的條件,一是源于合同性權利或其他法定權利;二是能夠從被并購方中分離或者劃分出來,并能單獨或與相關合同、資產和負債一起,用于出售、轉移、授予許可、租賃或交換。

非同一控制下控股合并中取得的被并購方無形資產,無論原先在被并購方自身報表上是否單獨確認為一項無形資產,編制合并報表時并購方在都應將符合可辨認性標準的無形資源在合理估值的基礎上單獨確認為一項無形資產,作為可辨認凈資產的組成部分。合并層面單獨確認價值的無形資產通常包括專利技術、軟件著作權、客戶關系、銷售網絡、待執行合同等。

(二)或有負債

企業合并中取得的被并購方的或有負債,如果能夠可靠計量其公允價值,那么也應當單獨確認為負債并按照公允價值計量。企業合并中對被并購方的或有負債的確認和計量原則比較特殊,與《企業會計準則第13號——或有事項》中規定的標準有所不同,強調“能夠可靠計量其公允價值”。

(三)遞延所得稅資產或負債

遞延所得稅資產或負債被認為是非可辨認的。遞延所得稅資產或負債的產生是由于會計和稅法上對于確認納稅義務的時點不同造成的。由于企業合并時對資產、負債的賬面價值已經按照公允價值重新計量,原先確定的稅會差異已經不再有意義,因此認為其不具有可辨認性。

根據《企業會計準則第18號——所得稅》的規定,企業合并中形成的遞延所得稅,是在把合并成本分攤到各項可辨認資產、負債以確定購買日公允價值之后,通過將各項可辨認資產、負債的公允價值和其各自的計稅基礎相比較得出的。

需要注意,這部分合并層面調整出來的遞延所得稅資產或負債,抵消了可辨認凈資產公允價值的一部分,其最終表現形成商譽。

(四)商譽

商譽從其產生的原因及屬性上就體現出不可辨認性。商譽是指在未來期間為企業經營帶來的超額利潤的潛在經濟價值,是企業整體價值的一部分。與企業整體不可分割,不能單獨存在或交易,因此認為商譽是不可辨認的。企業合并時,是從并購方的角度重新認定本次收購的商譽,反映本次股權收購所支付溢價的價值,因此原商譽不再予以考慮。

三、購買日公允價值的確認方法

《企業會計準則第20號——企業合并》應用指南中規定了企業合并中并購方取得的被并購方各項資產、負債及或有負債的公允價值的計算方法。其核心思想還是尋找活躍市場的市場價值或采用估值技術確定其公允價值。

實務中,股權轉讓對價是依據評估機構的評估值確定的。合并報表處理時,就采用該評估值作為公允價值即可。但是仍有兩個問題值得關注:一是評估報告的基準日到購買日之間通常有幾個月的時間,如何從基準日的公允價值調整到購買日的公允價值。二是上述提及的特殊資產如何確認公允價值。

(一)基準日到購買日公允價值的調整

在非同一控制下企業合并中,從基準日到購買日期間企業仍然持續開展生產經營活動,其凈資產也隨之變動。作價的評估值反映的是基準日可辨認凈資產的公允價值,而非購買日的可辨認凈資產的公允價值。

假設在過渡期間企業生產經營活動未發生重大變動,則資產、負債的公允價值也應當未發生重大變動,那么這里引入“以基準日凈資產評估值持續計算的可辨認凈資產的公允價值”的概念來進行計量。即,以基準日凈資產評估值的計算方法為基礎,計算各項資產、負債的評估值在過渡期間的折舊、攤銷等,重新確定購買日可辨認凈資產公允價值。

1. 固定資產、無形資產

按照固定資產、無形資產的剩余使用年限和殘值率,計算月度的折舊率和攤銷率。再根據過渡期時間長短,將固定資產或無形資產的基準日公允價值持續折舊或攤銷到購買日,即得到購買日的公允價值。

2. 存貨

企業持續經營情況下,原有產成品隨著出售形成利潤,同時企業采購原材料并生產出新的存貨,存貨明細不斷變化。其實,原有存貨在基準日通過評估增值計入資本公積,已經體現在凈資產中。如果過渡期存貨出售形成利潤,計入未分配利潤,最終也體現在凈資產當中,與基準日結果一致,因此無須特殊處理。重點仍是關注購買日賬面存貨的公允價值。當市場環境未發生重大變化時,仍在賬面的存貨仍可參考基準日的評估值。新增的存貨如果其實質上與原先納入評估范圍的存貨是同樣的,則購買日的公允價值也應當與原先納入評估范圍的存貨相同。

(二)無形資產的公允價值

合并層面單獨確認的無形資產,應當聘請專業的評估機構以購買日作為評估基準日,執行以“購買對價分攤”為目的的評估。購買對價分攤法通常采用收益法,進一步又分為增量收益折現法、節省許可費折現法以及多期超額收益法三種,其思路是將無形資產在未來年度為企業帶來的增量收益、超額收益或節約的成本的折現現值加總,即得到公允價值。

(三)或有負債的公允價值

或有負債的公允價值是假設有第三方愿意代為承擔該項或有事項時,該第三方為此要求的對價金額。

四、基準日到購買日被并購方凈資產變動的處理

討論基準日到購買日(過渡期間),被并購方自身凈資產的處理原則,最根本的出發點是股權協議如何約定過渡期凈資產變動的歸屬。

(一)約定由并購方享有

如果約定過渡期間凈資產變動由并購方享有的,即不再約定就后續凈資產變動做出購買對價調整時,則過渡期間損益歸并購方所有。如果過渡期間凈資產增加,則意味著以最初約定的對價取得了更多的凈資產,則會減少合并商譽。反之,如果過渡期間凈資產減少,這個虧損實際由并購方承擔,則會增加合并商譽。

(二)約定由被并購方享有

如果約定過渡期間凈資產變動由原股東享有的,即約定根據過渡期間凈資產變動情況相應調整購買對價的,則由于最終合并成本與被并購方于購買日凈資產變動金額同步調整,故不影響商譽的確認價值。購買日計算的商譽與基準日計算的商譽應當一致。

五、非同一控制下企業控股合并中商譽的確認

通過上述分析,在確定非同一控制下企業控股合并的商譽時,首先是將于購買日被并購方報表的賬面價值調整為公允價值。在此階段,一是注意將報表科目基準日的公允價值調整至購買日的公允價值,二是注意特殊科目(如無形資產、或有負債)的確認及其公允價值計量。之后,將企業合并成本與被并購方可辨認凈資產公允價值份額的差額確認為商譽。此時,商譽來自于兩部分:一是企業在資產基礎法下評估增值(含單獨辨認的無形資產)的份額乘以所得稅稅率。可以理解為,企業資產評估增值實際上總資產的概念,剔除所得稅影響后才得到可辨認凈資產的價值,其稅收影響金額最終形成商譽;二是合并成本(通常與收益法評估值相應份額基本一致)與資產基礎法下評估值份額的差額,其體現的是評估中收益法與資產基礎法評估值的差異。

六、實例分析

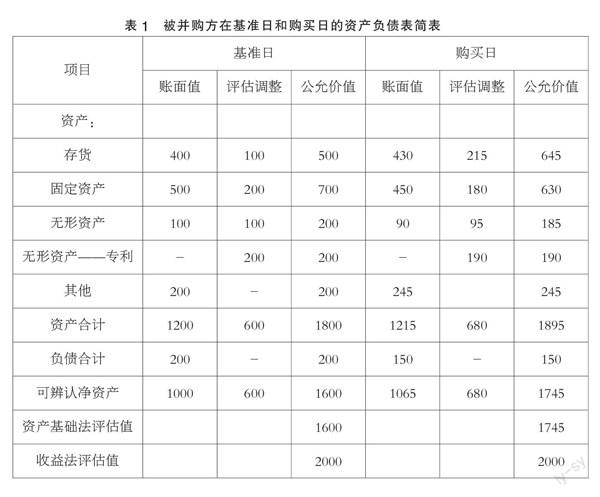

假設被并購方在基準日凈資產賬面值為1000萬元,資產基礎法下凈資產評估值為1600萬元,收益法下凈資產評估值為2000萬元,并且過渡期間凈資產變動歸并購方享有,不考慮其他特殊事項。基準日,被并購方存貨評估增值100萬元,固定資產增值200萬元,賬面原有無形資產增值100萬元,合并層面單獨確認無形資產200萬元。以收益法評估值作為交易對價,收購80%股權,則合并成本為2000×80%=1600萬元。被并購方在基準日和購買日的資產負債表賬面值、評估調整以及公允價值簡要情況如表1。

假設基準日到購買日之間經過6個月,以同樣估值方法持續計量存貨評估增值215萬元。假設基準日固定資產剩余使用期限5年,殘值率為0,則購買日評估增值為=200-200/5/2=180萬元。賬面原有無形資產剩余使用期限10年,殘值率為0,則購買日評估增值為=100-100/10/2=95萬元。合并層面單獨確認無形資產剩余使用期限10年,殘值率為0,則購買日評估增值為=200-200/10/2=190萬元。購買日,上述資產評估增值合計為680萬元,資產基礎法下評估值為1745萬元,收益法下評估值仍然為2000萬元。

假設所得稅率為25%,則購買日合并層面確認遞延所得稅負債680×25%=170萬元,購買日可辨認凈資產=賬面價值1065+評估調增680-遞延所得稅負債170=1575萬元,80%股權對應可辨認凈資產為1575×80%=1260萬元。

商譽=合并成本為1600-80%股權對應可辨認凈資產為1260=340萬元。從商譽構成看,136萬元來自于80%股權對應的資產評估增值乘以稅率,即680×25%×80%=136萬元;204萬元來自80%股權對應的資產基礎法與收益法的差額,即(2000-1745)×80%=204萬元。

與基準日相比,購買日可辨認凈資產的增長一方面來自于企業正常經營帶來凈資產增長,一方面來自于購買日評估值的增長。而后者是存貨評估值增加與固定資產、無形資產折舊攤銷后評估值減少相互抵消的結果。購買日可辨認凈資產的增長,使得購買日的商譽較基準日計算的商譽是減少的。

七、結語

通過上述案例可以看出,商譽的影響因素中,被并購企業賬面凈資產、資產折舊攤銷方式、稅率等因素是外生的、已確定的,不受并購方控制。并購方能影響的因素有兩個,一是支付的交易對價,二是在合并層面單獨確認的無形資產、或有負債。前者是在評估的基礎上,雙方通過商務談判確定的最終交易價格,與雙方市場勢力、談判技巧等相關。后者是并購方借助中介機構力量,對被并購方財務情況的職業判斷。并購方在編制合并報表將符合準則的可辨認無形資源在合理估值的基礎上確認為無形資產。最明顯的好處是減少購買日確認的商譽價值,有利于減輕后續商譽減值測試的壓力,但是會對企業產生較大的持續性業績壓力。因為無形資產成本在未來一定期限內必須每年攤銷,隨之減少凈利潤。

參考文獻:

[1]張列柯,朱斌.非同一控制下控股合并商譽的思考[J].商業會計,2013(05).

[2]曹珍.非同一控制控股合并下的會計實務處理[J].國際商務財會,2013(09).

[3]張興亮.基于商譽確認的非同一控制下企業合并相關業務解析[J].財會月刊,2015(19).

[4] 孫華.控股權取得日合并資產負債表編制解析[J].財會月刊,2014(05).

(作者單位:航天科工資產管理有限公司)