黃河流域棉花區試臨清點中熟棉品種性狀表現分析

陳蘭 趙金輝 張桂芝 王愛玉 王志偉 李浩 王廣明 張曉潔

摘要:以黃河流域棉區中熟常規組和中熟雜交組棉花品種(系)為材料進行生育期、農藝性狀、豐產性和抗病性比較試驗。結果表明:常規棉CG3籽棉總產和皮棉總產均居第1位,分別比對照增產4.39%和8.86%,增產顯著,霜前籽棉總產和霜前皮棉總產表現也較好;CG1和CG8產量表現也較高。雜交棉中ZJ2表現最好,籽棉總產和皮棉總產均居第1位,表現較好的有ZJ3和ZJ5。調查顯示,所有參試品種均高抗枯萎病,抗或耐黃萎病。

關鍵詞:棉花;中熟品種;區域試驗;性狀表現

中圖分類號:S562.037 文獻標識號:A 文章編號:1001—4942(2016)03—0018—04

棉花作為我國重要農作物之一,在國民經濟中起到重要作用。棉花既是一種重要的天然紡織纖維作物,又是重要的種子油料作物,同時棉花種子也是一種重要的食品和飼料資源。品種對棉花產量、纖維品質及抗逆性等性狀具有決定性作用,培育豐產、優質、抗病抗逆的棉花新品種,是棉花育種的重要方向。區域試驗是新品種選育與推廣的中間性試驗,是品種審定的重要環節,其目的在于為棉花新品種的審定、發放、布局及宏觀調控提供科學依據。山東棉花中心臨清試驗站是魯西北棉區棉花生產的地域性代表,已承擔30多年黃河流域棉花品種區域試驗,具有調查、記載、總結區域試驗參試品種各性狀的豐富經驗。遵循公平、公正、科學、效率的原則,本試驗對2014年黃河流域棉花品種區域試驗中的中熟常規棉和雜交棉品種在臨清的綜合表現情況進行分析,旨在為棉花新品種的選育、審定和推廣提供依據。

1材料與方法

1.1試驗材料

試驗在山東棉花研究中心臨清試驗站進行。供試棉花品種中熟常規組有9個,編號分別為CG1、CG2、CG3、CG4、CG5、CG6、CG7、CG8、CG9(CK);中熟雜交組有7個,編號分別為ZJ1、ZJ2、ZJ3、ZJ4、ZJ5、ZJ6、ZJ7(CK)。兩組對照品種分別為中植棉2號和瑞雜816。試驗地為砂壤土,排灌方便,耕作層有機質含量為1.31%、堿解氮61.85 mg/kg、有效磷27.0 mg/kg、速效鉀301.0mg/kg。

1.2試驗設計與田間管理

試驗分為常規組和雜交組,隨機區組排列,重復3次。小區面積20 m2,留苗密度為常規組49 500株hm2、雜交組40 500株hm2,試驗區四周種植4~6行保護行。試驗地地勢平坦、地力均勻,田間管理一致。

播種時每公頃溝施復合肥600kg(N-P-K:18-18-18),4月28日播種,播種后覆蓋地膜。5月16日定苗,7月11日結合中耕追施尿素90kg/hm2、復合肥(N-P-K:28-6-6)165kg/hm2。全生育期主要防治棉蚜、紅蜘蛛和棉盲蝽蟓,化學調控依棉花長勢進行。7月17日打頂,棉花生長后期補施蓋頂肥。

1.3數據采集

選取有代表性的兩個重復,調查各小區棉株出苗期、開花期、吐絮期,并在各小區中間行選取有代表性的20株作為調查株。棉花現蕾后調查第一果枝節位;9月10日調查株高、單株果枝數、單株成鈴數;吐絮盛期在取樣行采摘中上部吐絮正常的50鈴,曬干稱重,計算平均單鈴籽棉重,軋花計算衣分、稱取籽指;吐絮后分3次采收記產,所有調查數據均取兩次重復平均值。

1.4枯、黃萎病調查

分別于6月份和8月份枯、黃萎病發生高峰期,采用5級疫情分級標準進行枯、黃萎病調查,逐行逐株調查發病情況。統計公式:病株率(%)=(發病總株數÷調查總株數)×100;病情指數=[各級病株數分別乘以相應級數之和÷(調查總株數×最高級數)]×100。

2結果與分析

2.1農藝性狀比較

從表1和表2中可以看出,各常規種間和各雜交種問的生育期差異很小,均在110 d左右,最長與最短的相差均為5 d;兩組品種株高在96.9~114.3 cm之間,110 cm以上的品種有CG1、CG3、CG7、CG9,均為常規棉品種,可能與蕾鈴脫落率高有關;始果枝節位5.5~7.3節,單株果枝數10.5~13.0個;就單鈴重而言,雜交種多高于常規種,其中7.0 g及以上的品種分別是CG1、CG3、CG6、CG8、CG9、ZJ2、ZJ4、ZJ5、ZJ6、ZJ7;籽指10.6~12.2 g,籽指11.0 g及以上的占所有參試品種的68.8%,可能與棉花生長后期天氣晴好有關;雜交棉品種衣分總體高于常規棉,45%以上的均為雜交棉品種,分別是ZJ2和ZJ3,常規棉品種衣分在42.2%~44.7%之間。

2.2產量性狀分析

表3、表4顯示出兩組參試品種的實收產量情況,常規棉品種籽棉總產量總體高于雜交棉品種。前者以CG3最高,其次為CG8、CG1,籽棉總產量最低的是CG6,其次是CG4、CG2、CG5;雜交棉品種的籽棉總產量從高到低依次為ZJ2>ZJ5>ZJ3>ZJ4>ZJ7>ZJ1>ZJ6。常規和雜交棉品種的霜前籽棉產量與籽棉總產量相對應,其產量高低順序基本一致。皮棉產量是棉花豐產性狀的重要標志,在該試驗中,常規棉品種以CG3最高,其后依次是CG1、CG8、CG9、CG7,最低的仍是CG6;雜交棉品種以ZJ2皮棉總產量最高,其后依次是ZJ3、ZJ5、ZJ4、ZJ1、ZJ7、ZJ6,霜前皮棉產量與其一致。

2.3抗病分析

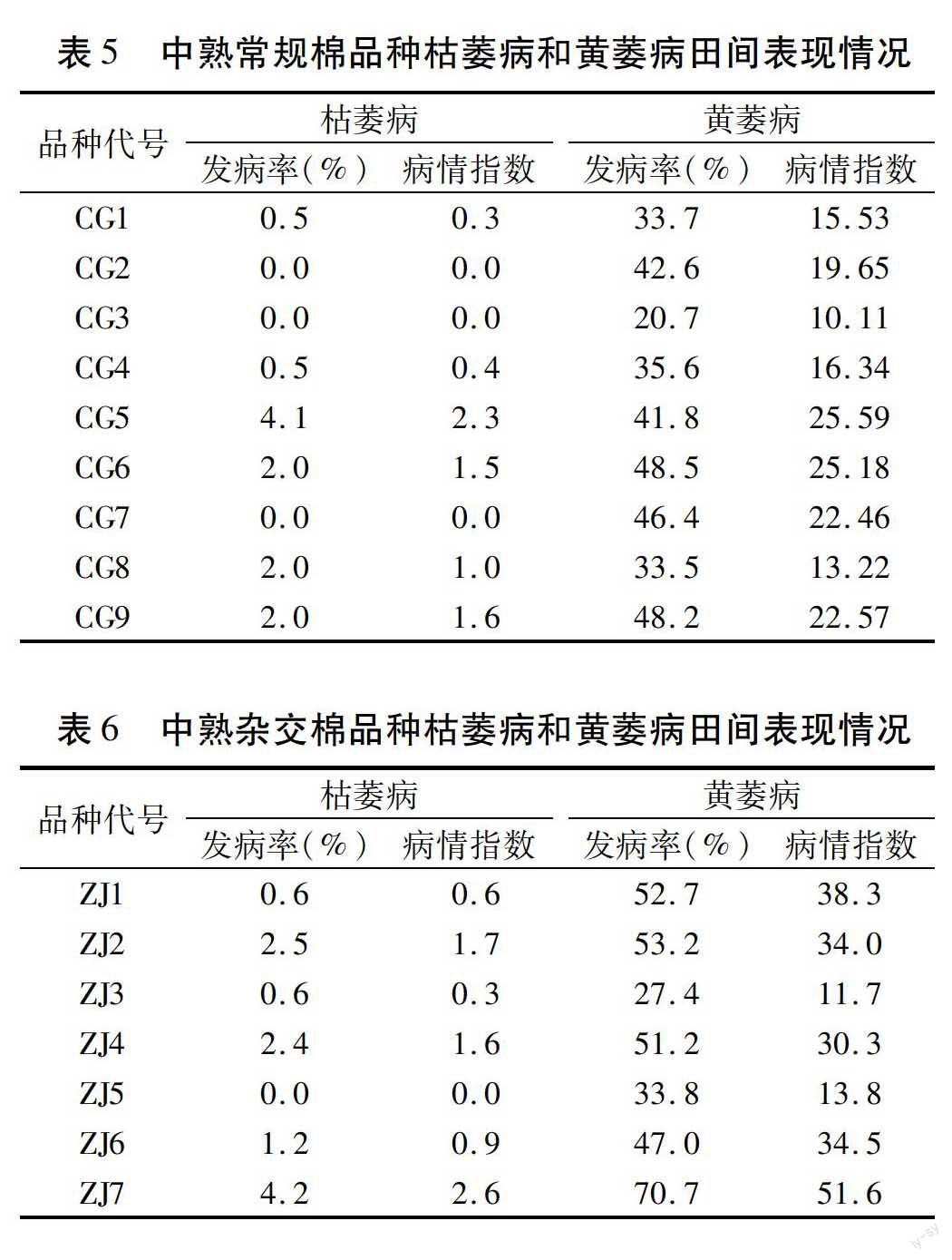

枯萎病和黃萎病是棉花生長過程中的兩大主要病害。從臨清試驗點來看,常規和雜交棉品種對枯萎病均表現出很高的抗性,常規組枯萎病發病率為0~4.1%,病情指數在2.3以下;雜交組枯萎病發病率為0~4.2%,病情指數在2.6以下,均表現為高抗。常規棉品種對黃萎病的抗耐程度表現為CG3>CG8>CG1>CG4>CG2>CG7>CG9>CG6>CG5,雜交棉品種對黃萎病的抗耐程度表現為ZJ3>ZJ5>ZJ4>ZJ2>ZJ6>ZJ1>ZJ7(表5和表6)。

3結論

3.1常規棉和雜交棉品種在臨清具有較強的適應性

通過黃河流域棉區的布點試驗,正確評價國家棉花區試參試品種的主要農藝性狀、豐產性和抗病性,可為新品種的選育推廣奠定良好基礎。臨清點為山東棉花研究中心的試驗站,該中心在臨清試驗地培育成功近20個雜交棉品種,且承擔黃河流域棉花品種區域試驗已30多年,無論是雜交棉還是常規棉品種其農藝性狀、產量性狀以及抗病蟲特性在此點均有較好的表現,說明在臨清進行黃河流域棉區雜交棉、常規棉區域試驗均具較強的適應性。

3.2參試品種的試驗結果為新品種評價提供可靠數據

本試驗地力均勻、管理一致、枯黃萎病程度中等,各品種性狀典型性均得到充分表現。在成鈴、單鈴重、衣分、產量方面雜交種呈現出較好的雜種優勢,常規種的部分品種也表現出較好的豐產性。常規棉中CG3的籽棉總產和皮棉總產均居第1位,分別比對照增產4.39%和8.86%,霜前籽棉總產和霜前皮棉總產表現也較好,CG1和CG8產量表現也較高;雜交棉中ZJ2的籽棉總產和皮棉總產最高,分別比對照增產22.83%和30.94%,表現較好的有ZJ3和ZJ5。從田間調查的枯黃萎病發病率和病情指數來看,所有參試品種均高抗枯萎病,抗或耐黃萎病,籽棉總產量大部分均在4800 kg/hm2。

優良的棉花品種不僅產量水平高,纖維品質也應好,各性狀指標應相互協調,因此對在區試中表現高產和抗病的優良品種可進一步檢驗其豐產性、抗病性、適應性、纖維品質及綜合表現,客觀評價參試品種特性與生產利用價值,以為棉花新品種的評價和進一步試驗以及在生產上推廣應用提供科學依據。