在課外體驗中感悟科學

陳雅琴

摘 要:科學題材課是品德與生活課程中知識性較強的課型,開展課外體驗活動,讓學生即時延伸,在課間合作中體驗;家校聯動,在家庭生活中體驗;整合資源,在社區活動中體驗;搭建平臺,在網絡分享中體驗。唯有把學生放回真正的生活,在動腦動手中享受創造帶來的歡樂,才能更好地實現品德課程對學生心靈的導向作用。

關鍵詞:課外體驗;課間合作;家庭生活;社區活動;網絡分享

科學題材課是知識性較強的課型,在北師大版品德與生活中占有較重的分量。打破課堂40分鐘局限,開展課外體驗活動,把學生放回真正的生活中感知科學的廣泛應用,感受科學改變生活、創造生活的美好,才能觸動學生的心靈,更好地實現品德課程對學生心靈的導向作用。

一、即時延伸,在課間合作中體驗

俗話說“趁熱打鐵”,課堂學習已讓學生對科學探究產生了濃郁的興趣,也在老師的啟迪下初步掌握一定的探究方法。在此時創設條件,鼓勵學生利用課間將剛掌握的知識在實踐活動中驗證,親身體驗科學的真實性、趣味性,一定能進一步激發他們對科學探究的無限熱情。

學習“太陽光的利用”一課時,為了引導學生進一步感受太陽光利用的可行性,感悟科學服務生活的美好,教師設計了分組合作記錄日晷時間與鐘表時間的活動。雖然陽光有時比較猛烈,但學生探索熱情不減。每一個課間,他們迫不及待地走到陽臺上,看看日晷顯示的時間,記錄下不同時段的數據。在數據對比分析中,學生真切體驗到古人利用太陽光看時間的科學智慧,學習了實驗記錄、對比分析的科學探索方法。

二、家校聯動,在家庭生活中體驗

兒童的世界是廣闊的,教材只是學生認識世界的一扇窗戶,教師要引領學生通過這扇窗戶去認識、探索廣闊的世界空間。自然科學存在于學生生活的方方面面,但存在不等于關注。根據教材內容,設計相應的體驗探究活動,聯合家長指引學生有目的、有計劃地觀察,打破課堂學習的局限,讓學生在家庭生活中體驗科學探究的樂趣。

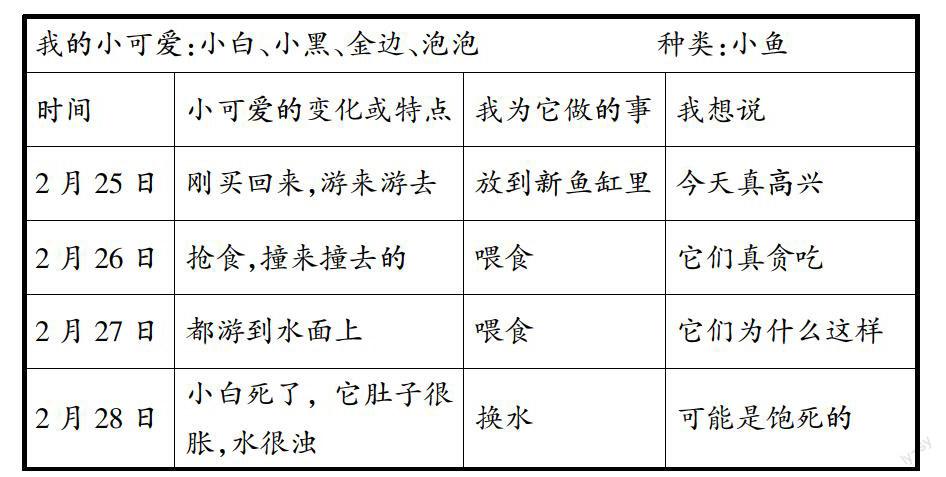

“可愛的小動物”一課是希望學生學習一些飼養小動物的基本技能和知識,增強對小動物的情感,熱愛生命,并養成在生活中細心觀察、主動探索科學的習慣。要達成目標,就一定要讓學生和小動物有充分的相處時間,和小動物一起成長。課堂上的時間和空間明顯不能滿足這些要求。于是,教師鼓勵學生在家養一種自己喜愛的小動物,并記錄與小動物一起生活的點滴。下面是一個學生的記錄:

從這個記錄中我們可以知道學生經過了切身體驗,對小動物的了解逐步加深,更可喜的是學生經歷了“高興—傷心—極度傷心”的情感體驗,學會了在生活中觀察。這讓他們的經歷更豐富,體驗更深刻,有利于培養學生的主體意識,完善認知結構,達到深化體驗的效果,促進學生的個性發展。

三、整合資源,在社區活動中體驗

社區是學生最直接、最能具體感知的生動形象的“社會”,社區生活是學生道德品質形成和發展的土壤,社區內隱藏著豐富的教育資源,對這些資源進行很好的挖掘和利用,可以讓我們的品德與生活教學充滿生機和活力。

《影子的探索》一課中,雖然學生課間分小組進行了利用日晷看時間的體驗活動,但這畢竟是模擬的科學體驗活動,為讓學生明確科學探究的嚴謹性,延續探究的熱情,繼續享受探究體驗帶來的歡樂,老師結合學校處于花地大道時間園附近的地域優勢,鼓勵學生課余時間與家長一起去實地考察,了解日晷的正確擺放方式,體驗利用日晷看時間的科學便捷,在夏至這一天感受一下“立竿無影”的奇妙。課后的體驗活動,又把學生從課堂學習引到了生活中,在生活中品味科學的真、善、美,在生活中探索科學的奇、趣、妙,在體驗中感悟與成長。

四、搭建平臺,在網絡分享中體驗

兒童特別喜歡群體生活,在集體活動中,他們的快樂會加倍,體驗也會更加深刻。自然常識題材課是借助自然科學作為媒體,引導學生在活動體驗中學習探究科學的方法與工具,感悟科學利用的奇妙。和好朋友之間交流科學探究過程中的趣事,讓學生進一步分享獲得知識的快樂,能極大提升學生參與科學探究的熱情,增強活動的持續性。在活動過程中的即時交流,能最真實、最及時地記錄學生的觀察、思考、感悟,班級QQ群和微信群等網絡平臺無疑是最好的選擇。

“我們的動物朋友”“我們播種春天”等體驗活動受條件的限制,學生難以把動植物帶回學校與同學分享自己種植、飼養過程中的趣事與心得。在家長的協助下,學生把種養過程中的圖片與感受發到班級群與同學分享。往往一人發帖,引來多人圍觀,引發多元討論。這些評論有點贊鼓勵的,有虛心討教的,有幫助解惑的。這些分享以最快的速度擴散至全體同學,不管有沒有參與體驗活動,班上的學生都在相互的曬照片、曬感想中,逐漸了解如何更好地飼養動物和種植植物,加大體驗活動的輻射力度。學生在網上平臺交流空間中達成了思維與思維的對碰、心靈與心靈的交融。

課外體驗活動使學生有所經歷,有所思考,有所感悟,在自主探究中充分展現與提升自己的智慧,享受科學創造帶來的歡樂。

參考文獻:

王文婷.品德與生活中科學內容的教學策略[J].遼寧教育,2012(3).

編輯 趙飛飛