明洪武時期河州茶馬貿易論析

高紅梅 陳武強

[摘要]河州地處漢藏交匯地區,是明朝進入川西北和烏斯藏的門戶,也是甘青藏茶馬古道的樞紐。為了加強對西北藏區的統馭,明王朝大力經營河州,在河州等藏漢邊境地帶設置茶馬貿易市場,建立茶葉征收交易、茶馬比價及金牌信符等一系列茶馬貿易管理措施,積極開展甘青藏區漢藏之間的茶馬貿易活動。明代河州茶馬貿易之繁榮,再現了河州在甘青茶馬古道中的重要歷史地位,同時也促進了藏漢各族之間的經濟文化聯系。

[關鍵詞] 河州 ;茶馬貿易;洪武時期;甘青道

[中圖分類號]K248 [文獻標識碼]A [文章編號]1000-3541(2016)02-0111-05

歷史以來,河州乃兵家必爭之地。河州位居漢藏農耕文化和畜牧文化交匯地區,是中原內地通往西藏的門戶。明朝建立后,把河州茶馬貿易作為明朝羈縻藏族的民族政策中一項核心內容,明政府在河州、洮州、岷州等地設茶馬互市市場, 大批往來于中原內地和西藏的藏漢商旅、朝貢使團或停歇補給,或進行茶馬物貨交易,甘青茶馬古道上重鎮——河州的茶馬貿易重新活躍和繁榮起來。

在河州的興起和發展過程中,茶馬互市起了極其重要的作用。宋政府在熙州(今甘肅臨洮)、河州(今甘肅臨夏)和雅州(今四川雅安)等地設立馬市,并設置專門管理茶馬交易的機構,以雅州名山茶與藏族民眾進行茶馬交易。據史料記載,熙河地區每年輸往內地的蕃馬數量達二萬匹之多。元朝建立后,在河州設吐蕃等處宣慰使司都元帥府,管轄甘青藏區軍政事務。

明朝建立時,西北藏區還處于故元殘余勢力控制之下。明王朝初期對吐蕃的政策以招降為主,軍事打擊為輔。洪武二年(1369年),明大將徐達率軍西征。鑒于臨洮“西通蕃夷,北界河湟”[1](p.815)的重要位置,在徐達授意下,西征軍達成先攻取臨洮,以其作為戰略后方和軍勤保障基地。四月,徐達率軍至鞏昌,元守將平章梁子中、侍郎陳子林、總帥汪靈真保、左丞周添祥、達魯花赤張虎等先后降明[1](p.820)。徐達遂命都督僉事郭子興守鞏昌,令右副將軍馮宗異率軍攻取臨洮,都督副使顧時、忝政、戴德各將本部兵征蘭州。5月19日,馮宗異攻取臨洮,前元大將李思齊降明[2](p.203)。旋即,明軍攻占安定及鄰近蕃人寨區,明軍次第收復臨洮周邊州縣的戰略成功實現。

洪武二年(1369年)五月,明太祖遣陜西行省員外郎許允德詔諭吐蕃[3](p.390),但吐蕃不予理睬,明朝首次詔諭吐蕃未果。洪武三年(1370年)五月,明將鄧愈攻取藏區重要門戶——河州。至此,僅一年多時間,明軍就占領了原故元陜西行省吐蕃宣慰司管轄之下的大部分藏族地區。明軍攻克河州,對藏地故元舊官震撼很大。不久,元鎮西武靖王卜納剌等率吐蕃諸部納款附明。史載:洪武三年(1370年)六月,“元陜西行省吐蕃宣慰使何鎖南普等詣(左副將鄧愈)軍門降,鎮西武靖王卜納剌亦以吐蕃諸部來降。”[4](p.130)卜剌納,本蒙古部元世祖第七子西平王奧魯赤五世孫,元朝鎮守河洮岷藏區的武靖衛指揮同知,卜納剌率吐蕃部眾降明對明朝意義重大。此后,河州、洮州、岷州等地吐蕃酋首紛紛上交故元官印歸附明朝。對于歸附明朝的藏地官員,明政府均予授職厚賞,甚加厚待。隨著故元管轄之下的河州及洮州、岷州、吐蕃十八族、大石門、鐵城等廣大藏區的收復,明軍基本統一了河、洮、岷藏區,逐漸確立了在這一地區的統治。

為了確保明朝在西北藏區的有效統治,明朝在河州、洮州、岷州等地設衛,推行衛所制度,加強對甘青藏區的政治軍事統治。洪武四年(1371年)正月,明政府設河州衛,隸陜西布政司管轄,河州衛成為明代最早設置的西番諸衛之一。明政府先后在河州、洮州、岷州、湟州地區設置了河州、西寧、洮州、岷州等番族諸衛,史稱“西番諸衛”。河州衛管轄范圍頗為廣闊,包括了河、洮、岷廣大藏族地區。《明實錄》載:河州衛,“置所屬千戶所八:曰鐵城、曰岷州、曰十八族、曰常陽、曰積石州、曰蒙古軍、曰滅乞軍、曰招藏軍;軍民千戶所一:曰洮州;百戶所七:曰上寨、曰李家五族、曰七族、曰番客、曰化州等處、曰常家族、曰爪黎族;漢番軍民百戶所二:曰階文扶州、曰陽咓等處。”[1](p.1173)可見,河州衛設立之初,共轄9個千戶所、9個百戶所。洪武十年(1377年),河州衛分為左右兩衛。河州左衛于洪武十二年(1379年)遷于洮州軍民千戶所,“遂置洮州衛,指揮聶緯、陳暉等守之。”[3](卷六,p·570)右衛則升為河州軍民指揮使司,成化九年(1473年)復改為衛。洪武十一年(1378年),岷州千戶所從河州衛中析出,改置岷州衛。洪武十五年(1382年)改為軍民指揮使司。嘉靖二十四年(1545年),“增置陜西岷州治屬鞏昌府”,復改軍民指揮使司為衛。這就說明,河州衛的管轄范圍不斷擴大,逐步向衛藏地區推進,因之明朝廷對甘青藏地區的統治得到進一步加強。

河州衛等邊地衛所設置后,一方面形成了西北藏區土流參治的政治統治方式;另一方面,為河州茶馬互市市場的建立、運營和管理提供了必要的政治保障,也為確保甘青茶馬線的道路交通暢通起到了關鍵性作用。

從淵源看,歷史上的茶馬互市始于唐代而興盛于宋。明朝建立后,承唐宋之制“行以茶易馬法,用制羌戎”[5](p.1947),即在河州、洮州、岷州等藏漢邊境地帶設置茶馬貿易市場,“聽吐蕃納馬易茶”[6](p.362),以解決藏族嗜茶而又極缺茶葉的現實困難,并以此達到政治上“以茶馭邊”、制約藏區的目的。明太祖在給蜀王椿的詔諭中說:“夫物有至薄而用之則重者,茶是也。始于唐而盛于宋,至宋而其利薄矣。前代非以此專利,蓋制戎狄之道,當賤其所有而貴其所無耳……”[1](p.3630),“制夷狄之道,當賤其所有,貴其所無”[3](p.772);另一方面,馬政乃大明王朝“國之所重”[2](p.295),用茶葉換取藏族良質馬匹,對于國防戰備具有重要意義。因此,洪武初,朝廷即特別重視馬政,凡產馬之地,悉遣使市之。由此看來,茶馬互市其實也是藏漢實現經濟互補,增進雙方聯系的一種重要渠道和方式。

為什么要用茶葉易馬?首先,藏族久居青藏高原,由于茶葉具有助消化、解油膩的特殊功能,“蕃戎性嗜名山茶,日不可闕”[7](p.3311),甚至藏族“不得茶,則困以病。”[5](p.1947)然而,藏區游牧生產方式決定了其本身產茶量極缺少,絕大部分茶葉要易自川、陜等地,《國榷》載,秦、蜀之茶,“自碉門、黎、雅抵朵甘、烏思藏境,五千余里不可無。”[3](p.772)其次,絹布、錢鈔之類并非藏族所愛,這可從下面一段史料中明確地反映出來:“初,上以西番素產馬,其所用貨泉與中國異,自更錢幣,馬之至者益少。至是,乃命(趙)成以羅綺綾帛并巴茶往市之,仍命河州守將善加撫,循以通互市,馬稍來集,率厚其直償之。成又宣諭德意,自是番酋感悅,相率詣闕謝恩而山后歸德等州西番諸部落皆以馬來售矣。”[1](p.1694)可見,只有用藏族人喜愛的茶葉,尤其是上等茶葉才能激發藏族到邊地買馬,順利落實以茶易馬政策。

當然,這也不是絕對的,除了用茶易馬,明代川、陜等地也用鈔、鹽、布、紙等物易馬,如洪武十四年(1381年)十月,四川威、松、茂州三衛“以茶、姜、布、紙易馬送京師”[1](p.2196);洪武十九年(1386年)十二月,虎賁左衛指揮僉事姜觀、右衛千戶沈成、行人任俊奉旨“以鈔三十九萬三千六百九十錠,往陜西河州等處市馬”[1](p.2714);洪武三十年(1397年)四月,鎮撫劉正受右軍都督府調遣,“于滬州市綿布往西番易馬,凡用布九萬九千余匹,得馬一千五百六十匹。”[1](p.3641)

為了實現朝廷用茶制邊的政治目標,明太祖下詔西番互市,“令番人納馬易茶”[2](p485)。一方面,明廷于洪武五年(1372年)首先開通了官辦茶馬古道。為了加強中原內地與長河西(康定)、朵甘各部藏族關系,明太祖命四川官府開山劈道,開辟了一條從碉門(天全)經昂州(巖州,今瀘定嵐安鎮),越大渡河至長河西的茶道——“碉門路”茶道,以縮短運程,方便政府運茶,這就是明代川藏“南路”茶道。除了“南路”茶道,從灌縣沿岷江上行,經過茂縣、松潘、若爾蓋、甘南,至河州、岷州,轉輸茶入青海,這就是明代川藏“西路”茶道,也稱為甘青道。在甘青道中,河州位于從雅安、經松潘、甘南到青海茶馬線的樞紐,是不可或缺的重要中轉站。

另一方面,明太祖多次派遣官員前往西北藏邊督辦茶馬貿易事宜,戶部也撥付了大量國庫銀至河州、岷州等地賣馬。史載:洪武八年(1375年)五月,明太祖遣中官趙成赍羅綺、凌絹并巴茶往河州市馬[2](p.299)。洪武十九年(1386年)九月,“行人冀忠往陜西市馬還,得馬二千八百七匹。”[1](p.2710)洪武二十三年(1390年)九月,“陜西都指揮使聶緯以西安左右等衛所市馬七千六十匹送京師,以嘗命戶部運鈔六十萬錠往西寧、岷州、河州市易故也。”[1](p.3058)洪武二十五年(1392年)三月,明太祖遣尚膳太監而聶、司禮太監慶童赍敕前往陜西河州等衛所傳達明廷以茶易馬政策,令番人輸馬,朝廷則“以茶給之。”[1](p.3189)五月,而聶等到達河州,“詔諭河州諸番族以茶易馬”[3](p.729),諸族皆感朝恩,爭相納馬以獻。于是,內地之馬漸漸充盈。下以《明太祖實錄》所載兵部奏報河州等地茶馬貿易額為例,說明河州段茶馬貿易的規模和情況:

上表說明,在明政府的重視下,洪武時期以河州為中心的甘青藏區茶馬貿易取得了較為顯著的成就。僅以洪武二十五年(1392年)為例,明廷通過河州等衛,用三十余萬斤茶葉換得10 340余匹馬[8](p.1711)。到了洪武三十一年(1398年),明廷于西番以茶五十余萬斤,“得馬一萬三千五百一十八匹”[8](p.1711),收到了所謂“戎人得茶不能為我之害,中國得馬實為我利之大”[6](卷十《吐蕃》,p365)的一舉兩得效果。

為了確保茶馬貿易的順利進行,明政府設置茶馬司,建立了包括茶葉的征收、加工和儲運、茶馬比價、金牌信符等一系列茶馬交易的組織和管理措施。

第一,設置茶馬司。洪武一朝,明政府先后在今甘肅南部和青海東部西北番族聚居地河州、洮州、西寧、岷州等地設諸多茶馬司。其中,河州因其是中原通往青、川、藏的交通要道,也是藏回漢各民族貿易往來的商埠,因此,河州茶馬司更顯重要。河州茶馬司設于洪武七年(1374年),治河州衛。茶馬司置司令一人(正六品)、司垂一人(正七品)。洪武十六年(1383年)時,廢司令和司垂改設大使一人(正九品),為茶馬司的主官,副使一人(從九品)為茶馬司的副貳官。后來,又增設倉副使一人,專門管理茶馬司的官茶倉儲事宜。有一點需要說明,茶馬司雖設在河州城內,但茶馬交易并不在城中進行,而是在積石山以東60里的積石關州茶馬司。

除了河州茶馬司,甘青藏區還設有秦州、西寧茶馬司、洮州茶馬司、岷州茶馬司等,秦州茶馬司于洪武五年(1372年)置,治秦州衛,是明朝在西北最早設置的茶馬司。秦州遠離甘肅南部及青海東部的番族聚居區,頗不便與之互市,也不便政府加強管理。洪武二十九年(1396年)長興侯耿炳文上奏朝廷,請求遷往西寧。明朝批準了耿炳文的這一建議,并于次年月正式撤銷秦州茶馬司,改設西寧茶馬司于西寧衛治,茶馬司設在西寧城內北,但茶馬貿易卻并不在城中進行,而是在城西的鎮海堡;洮州茶馬司,洪武七年(1374年)置,治洮州衛;岷州茶馬司,萬歷二十三年(1595年)置,治岷州衛。各茶馬司及屬官的變化情況是:洪武十六年(1383年)五月,“改洮州、秦州、河州三茶馬司、白渡、納溪二鹽馬司皆為正九品,設大使、副使各一人。”[1](p.2402)洪武十年(1382年)五月,“減秦州茶馬司令、丞各一人。”[1](p.1857)洪武十六年(1383年)七月,“罷洮州茶馬司,以河州茶馬司總之。”[1](p.2417)洪武二十九年(1396年)四月,長興侯耿炳文奏:秦州茶馬司不便互市,請遷于西寧。洪武三十年(1397年)四月,“改秦州茶馬司為西寧茶馬司,遷其治于西寧,從長興侯耿炳文之請也。”[1](p.3641)河州等茶馬司的設置,為確保洮州、河州和西寧等甘青藏區諸地漢藏茶馬貿易的順利開展,保證明朝各項茶馬貿易政策的順利貫徹提供了制度保障。

第二,茶葉的征收和貯運。明朝規定,茶葉的生產、收購、銷售等均由政府控制和管理。洪武時期的易馬茶主要來自川陜各地茶園,每年植茶季節,政府督令各地種植茶葉,茶熟季節,政府派員督導各地收購、貯存茶戶茶葉。洪武四年(1371年)十二月,戶部報稱:“陜西漢中府金州、石泉、漢陰、平利、西鄉縣諸處茶園共四十五頃七十二畝,茶八十六萬四千五十八株。每十株官取其一,民所收茶官給直買之。無戶茶園以漢中府守城軍士薅培及時采取,以十分為率,官取其八,軍收其二。每五十斤為一包,二包為一引,令有司收貯,令于西番易馬。”[1](pp.1300-1301)從之。

這段史料說明兩個問題:一是明政府在陜西漢中等地收茶,以備易馬;二是朝廷推行“茶引法”,即由戶部將印制的茶引——茶葉交易憑證分發到各產茶州縣,凡商人販茶至邊地,須向政府具報所買額度和行茶地區,“納茶請引,引茶百斤,輸錢二百,不及引曰畸零,別置由帖給之。”[5](p.1947)

明朝頒行茶引法是為了控制易馬之茶源,確保政府控制茶葉生產和流通。 洪武五年(1372年)二月,戶部奏議:“四川產巴茶凡四百七十七處,茶戶三百一十五,宜依定制:每茶十株官取其一,歲計得茶萬九千二百八十斤,令有司貯候西蕃易馬。” [6](p.365)此議得到朱元璋的御批而實施。巴茶屬于上等茶,洪武初年產茶數量為19 280斤。為了易得良馬,洪武五年(1372年)頒布《巴茶法》規定,巴茶專用于市馬。洪武末期,明政府在四川成都、重慶、保寧三府及播州宣慰使司置茶倉四所貯茶并設官管理,以便于與西番商人易馬。

第三,金牌信符制度。為進一步加強茶馬貿易管理,洪武二十六年(1393年),明政府推行了金牌信符制,洪武三十年(1397年)三月,“曹國公李景隆赍金牌勘合直抵西番,給之為符契……。”[3](p.772)金牌信符制是一種由官方控制茶馬互市的壟斷政策,《明史·西域傳》云:“帝以諸衛將士有擅索番人馬者,遣官赍金、銅信符敕諭往賜涼州、甘州、肅州、永昌、山丹、臨洮、鞏昌、西寧、洮州、河州、岷州諸番族。諭之曰:‘往者朝廷有所需,必酬以茶貨,未許私徵。近聞邊將無狀,多假朝命擾害,俾爾等不獲寧居。今特制金、銅信符頒給,遇有征發,必比對相符始行,否則偽,械至京,罪之。”《明實錄》云:洪武二十六年(1393年)二月,“遣使往西涼、永昌、甘肅山丹、西寧、臨洮、河州、洮州、岷州、鞏昌緣邊諸番,頒給金銅信符。敕諭各族部落曰:往者朝廷或有所需于爾,必以茶貨酬之,未嘗暴有征也。近聞邊將無狀,多假朝命擾害爾等,使不獲寧居,今特制金銅信符,族頒一符,遇有使者征發,比對相合,始許承命。否者,械至京師罪之。”[1](pp.3295-3296)

從以上兩段史料可以看出:(一)金牌信符制度實質上就是一種國家賦稅制度,“馬賦差發”就是藏區民眾以馬為賦,政府并酬以茶;(二)明廷降賜金牌信符于番族,是為了在西番納馬易茶中防范“詐偽”之現象[9](p.2136)。

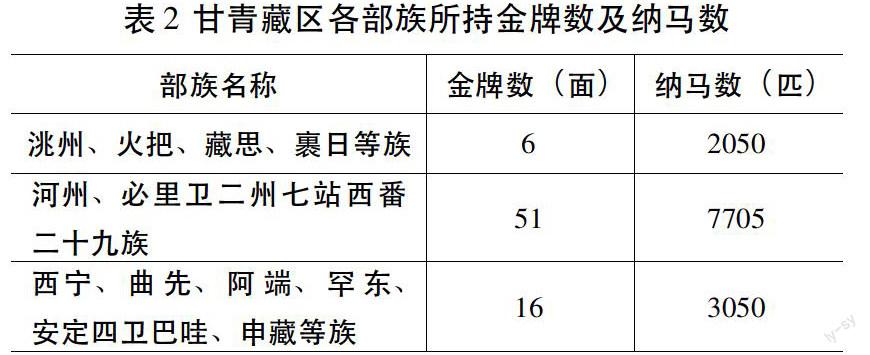

根據史料記載,明廷簽發的“金牌信符”正面刻有“信符”二字,背面刻有十二個篆字,其文曰:“皇帝圣旨差發納馬,不信者斬”[6](p.362),金牌又分上下兩半,“下號金牌降諸番,上號藏內府以為契。”[5](p.1949)據統計,明政府共發放金牌73面,各部族所持金牌數及納馬數見下表:

明王朝實行金牌信符制度的根本目的是通過頒行金牌信符的方式,將茶馬互市的控制權牢牢地掌握在官府手中,以防范因私茶出境造成“茶賤馬貴”而失去朝廷用茶羈縻藏族之利柄。金牌信符推行于藏區后,諸番族在一定程度上奉約易茶,維護了藏漢茶馬互市秩序。

第四,茶馬比價。關于茶馬交易價格,洪武朝先后頒行《河州茶馬司例》《永州茶馬司例》等茶馬司例,規定了河洮岷湟、永寧等地區的茶馬比價,具體由茶馬司負責執行。各地馬價視其路途之遠近、質量之優劣,分別以不同茶價交換,以致茶馬比價各地不一。以中馬為例,每匹馬折茶最多者為長河西番商以馬至雅州茶馬司易茶,“茶馬司定價,每堪中馬十匹給茶一千八百斤”[8](p.1710),最賤者為永寧、河州,“凡上馬每匹給茶四十斤,中馬三十斤,下馬二十斤。”[1](p.2425)這種折馬茶的地區性差別不利于朝廷納馬,于是洪武二十三年(1390年),政府裁定易馬茶數:“每匹上馬給茶一百二十斤,中馬七十斤,下馬五十斤”[6](卷十《吐蕃》),規定了河州、洮州、岷州和西寧等地新的茶馬折換價格。各地茶馬比價變化情況詳見下表:

總體來看,除了雅州因離中原內地路遠而馬價懸高之外,其余各地基本上呈賤馬貴茶的價格走向。之所以產生這樣一種價格格局,主要由官營壟斷貿易政策而致。不合理的茶馬比價政策,即在政府嚴格控制下的茶貴馬賤政策,如果長期實施,必然會背離商品經濟規律而帶來諸多負面影響,這從明代初期茶葉走私頗為嚴重的現象就可出其端倪:“巴茶自國初征收,累年與西番易馬。近因私茶出境,致茶賤馬貴,不獨國課有虧,殆使戎羌放肆,生侮慢之心。蓋由守邊者不能御防,或濫交無度縱放私茶,或假朝廷為名橫科馬匹,以致番人悖信朝廷。”[1](pp.3635-3636)

第五,私茶法。由于各地不法茶商唯利是圖,潛匿奸盜,乃至賄賂茶岸查驗官員,致使私茶泛濫,如西安中護衛軍人奏稱:“巴山西鄉由子午谷入山越秦嶺之南,皆荒僻深邃。凡士卒逋逃及販賣私茶者往往于此潛匿,多為奸盜。”[1](p.2571)私茶泛濫使明朝川、陜各地茶馬貿易市場受到嚴重沖擊。洪武三十年(1398年)二月,明太祖敕右軍都督府曰:“古者帝王馭世,必嚴夷夏之辨者,蓋以戎狄之人貪而無厭,茍不制之,則必侵侮而為邊患矣。今朵甘、烏思藏、長河西一帶西番,自昔以馬入中國易茶,所謂憋遷有無者也。邇因私茶出境,馬之入互市者少,于是彼馬日貴,中國之茶日賤,而彼玩侮之心漸生矣。爾右軍即移文秦、蜀二府長史司,啟王發都司官軍于松潘、碉門、黎、雅、河州、臨洮及入西蕃關口巡禁私茶之出境者。”[1](p.3619)可見當時茶葉走私情況已甚為突出。為了打擊茶葉投機倒把活動,朝廷下令嚴禁茶葉的出境、販運和行銷。如洪武九年(1376年)五月,明太祖下詔:“禁秦蜀軍民毋得入西番互市。”[1](p.1763)洪武二十六年(1393年)十二月,明太祖遣使往甘肅西涼、西寧,不得私自販賣官馬,并申明右軍都督府給榜諭守關者[1](p.3370)。洪武三十年(1398年),明太祖敕諭兵部禁約事宜,遣人諭川陜守邊衛所令遣僧官著藏卜等往西番:嚴申西番茶禁[1](p.3636)。

對于違禁者,一律緝拿治罪,輕者充軍,重者處死。明廷規定,“茶戶私鬻者,籍其入官,私茶出境及關隘不覺察者斬。”[6](卷十《吐蕃》,p362)如洪武十七年(1384年)十一月,陜西都司捕獲私茶販者悉送至京,“詔貸罪充軍”[1](p2571);洪武三十年(1398年),明太祖命令官軍嚴謹把守、巡視通往西番的關隘及偏僻小路,“有將茶私出外境就便拏解赴官治罪,不許受財放過。”[9](p.2136)如果擅放私茶販出境者,即追究查實,不論何處官軍、地方,皆治以重罪。是年六月,附馬都尉歐陽倫因私載巴茶至川、陜地越境貿易而被處死,并將其“茶貨沒入官”[2](p.485)。

綜上,明代河州地處漢藏交匯之區,是進入川北、青南藏區和烏斯藏的門戶。洪武年間,明政府在西北藏區設置了河州及洮州、秦州茶馬司,積極發展藏漢傳統茶馬貿易關系,大量川陜茶葉源源不斷地流入藏族地區,藏漢兩族間經濟文化交流發展到了一個新的高度。由于在甘青茶馬古道中,河州茶馬場處于川陜產茶區通往甘青藏產馬區的咽喉地帶,為通往西藏的經貿之路,因此,更具有重要歷史地位。首先,洪武朝河州茶馬貿易場的開通,使番漢之間茶馬貿易及朝貢貿易得以順利進行,通過這一特殊經濟手段,明政府達到了“羈縻戎心,充實邊廄”之目的,這對于維護甘青藏社會安定、民族團結和多民族國家統一、穩定的發展起了重大作用。其次,洪武時期,藏漢商人在西北邊陲河州,用自己的智慧和雙腳開辟出一條崎嶇綿延的茶馬古道,此后,這條茶馬貿易通道其后在陜甘青藏境地綿延,大量川陜茶源源不斷地流入西藏,使藏漢經濟聯系更加緊密和直接化,促進了西藏、甘青川滇許多州縣社會經濟日益繁榮。

毋庸置疑,明代河州茶馬貿易之繁榮,再現了河州在甘青茶馬古道中的重要歷史地位,同時也表明了藏漢各族經濟聯系的日益增強及其藏漢人民互相依賴、互相支援的親密民族關系。

[參 考 文 獻]

[1]明太祖實錄[M].臺北:臺灣歷史語言研究所印,1962.

[2]夏燮撰,沈仲九標點.明通鑒[M].北京:中華書局,1959.

[3]談遷著,張宗祥校點.國榷[M].北京:中華書局,1958.

[4]谷應泰.明史紀事本末[M].北京:中華書局,1977.

[5]張廷玉.明史[M].北京:中華書局,1974.

[6]嚴從簡,余思黎點校.殊域周咨錄[M].北京:中華書局,1993.

[7]徐松輯.宋會要輯稿[M]北京:中華書局,1957.

[8]王世貞撰.弇山堂別集[M].北京:中華書局,1985.

[9]李東陽,等撰,申時行,等重修.大明會典[M].揚州:廣陵書社,2007.

(高紅梅:北方民族大學副教授;陳武強:西藏民族大學副教授,歷史學博士)

[責任編輯 張曉校]