銅陵市雷暴日探測方法分析

馬林 張兵 胡方慧

摘 要:該文通過對銅陵市2002—2012年人工雷暴觀測數據和LD-LL型閃電定位儀監測的地閃數據進行數理統計,探討了利用人工觀測資料和閃電定位儀監測的地閃數據共同確定雷暴日及雷擊大地年平均密度的方法,為銅陵市雷電防御和雷電研究提供參考。

關鍵詞:雷暴日;閃電定位儀;雷擊大地年平均密度

中圖分類號 P446 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2016)13-0150-02

雷暴日是反映當地雷電活動規律的重要參數,是雷電科學和雷電防御的主要參數指標之一[1]。而對雷暴的氣象觀測一直是以人工觀測為主,很大程度上受到了觀測站點的位置、觀測員的個人水平等因素的制約。2002年以來,安徽省氣象局在銅陵布設了LD-LL型閃電定位儀,用以監測本地的云、地閃電相關數據,這在一定程度上解決了人工雷暴觀測的覆蓋范圍小、時間不連續、數據參數單一等缺陷。為了更清楚地了解兩種觀測數據的差異,更準確地分析銅陵本地雷電活動規律,本文利用銅陵2002—2012年人工雷暴觀測數據和閃電定位儀監測的地閃數據進行對比分析,并在確定雷暴日和雷擊大地年平均密度方面進行了探討。

1 資料來源及處理方法

1.1 人工觀測資料 雷暴的人工觀測[2],是以測站為中心,第一次聞雷為開始,最后一次聞雷為終止,每日只要聽到一次(或一次以上)的雷聲就記錄為一個雷暴日,它不分云閃還是地閃,數據參數單一。銅陵市國家基本氣象站成立于1960年,起初為國家一般氣象站,觀測時段為每日08:00—20:00,從2007年1月開始升級為國家基本氣象站,觀測時段為每日20:00至次日20:00,擁有50多年氣象歷年資料。本文取自銅陵市國家基本氣象站2002—2012年經質量控制的人工觀測資料,按統計學方法進行整理分析。

1.2 閃電定位儀監測的地閃數據 閃電定位儀可以對云、地閃電全天候進行監測,覆蓋范圍廣,數據參數多樣化,包括閃電發生的時間、落雷地點、電流強度、雷電流上升陡度、極性等,但它投入運行的時間短,資料積累少。本文取自銅陵市國家基本氣象站2002—2012年LD-LL型閃電定位儀監測的地閃數據進行整理分析。

2 資料對比分析

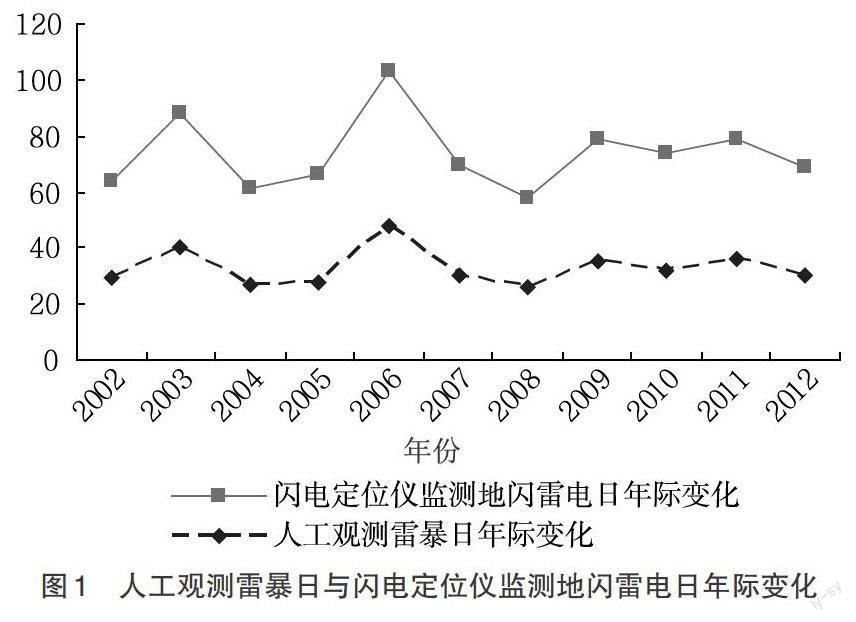

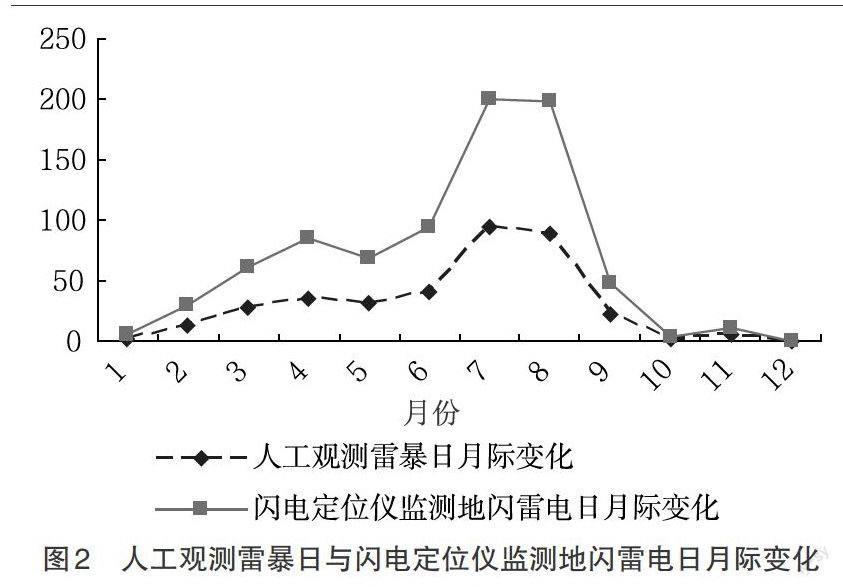

統計表明,閃電定位儀監測到的地閃年平均雷電日數為40.9d,最多年份2006年,為55d,最少年份2008年,為32d,月平均地閃雷電日數為37.2d,最多月份8月,為110d,最少月份12月,為0d;而人工觀測的年平均雷暴日數為32.8d,最多年份2006年,為48d,最少年份2004年,為27d,月平均雷暴日數為30.1d,最多月份7月,為94d,最少月份12月,為0d。

通過圖1與圖2可以看出,兩種探測方式記錄的雷暴(電)日數整體分布趨勢相似,但閃電定位儀監測的地閃雷電日數明顯大于人工觀測的雷暴日數。這主要是由于2007年之前的銅陵市氣象觀測站為國家一般氣象站,觀測時段不完整,且研究表明,觀測員一般只能聽到測站周圍18~20km左右的雷聲[3]。另外,由于兩種探測方式的日界不同,造成了對同一次雷暴過程的記錄不同,而閃電定位儀受其探測方法和自身設備的影響,也存在一定的誤測率和缺測率[4]。

3 雷暴日與雷擊大地年平均密度

3.1 雷擊大地年平均密度 雷擊大地年平均密度是指每年單位面積上的地閃次數,是最理想的雷電活動參量,可以精確地反映某地雷電活動的頻度和強度,國際上的雷電防御設計均以此參數為基礎[5]。利用銅陵地區云、地閃電總次數除以銅陵地區總面積即可以得到銅陵雷擊大地年平均密度,公式如下:

而由規范[6]中給出的公式Td=k1×Ng推導可得

代入銅陵本地數據參數,可計算得到k1=1.8。

3.2 人工觀測雷暴日與閃電定位儀監測雷電日的關系 假設人工觀測雷暴日與閃電定位儀監測雷電日的換算系數為k2,則有公式(3):

帶入銅陵本地數據參數,可計算得到k2=0.8。

3.3 雷暴(電)日參數的選取與檢驗 為了提高雷暴(電)日參數的準確性與代表性,將公式(2)、(3)的結果取其平均值作為銅陵本地的雷暴(電)日,即得到公式(4):

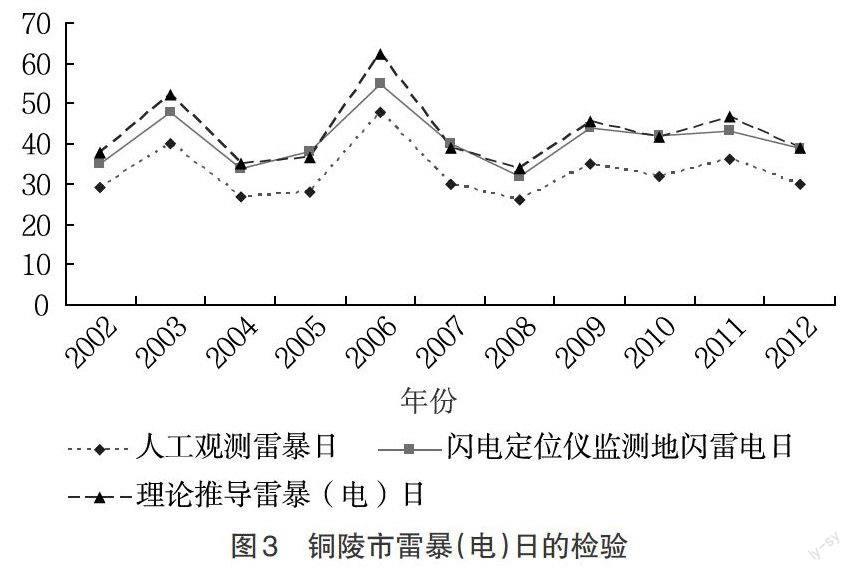

將銅陵2002—2012年的雷電日按公式(4)計算獲得的數據結合人工觀測雷暴日、閃電定位儀監測地閃雷電日數據繪制成如圖3。圖3表明,采用公式(4)獲得的雷暴(電)日與閃電定位儀監測的地閃雷電日擬合效果很好,相關系數達到0.97。因此,根據此公式獲取的Td能夠更為客觀地反映銅陵地區的雷電活動規律。

4 結語

本文通過銅陵人工觀測雷暴日數與LD-LL型閃電定位儀監測的地閃雷電日數的對比發現,閃電定位儀監測的地閃雷電日數明顯多于人工觀測的雷暴日數。但由于兩種探測方式都有各自的局限性,今后可利用兩種資料來共同確定銅陵本地的雷暴(電)日數,既保證了兩種探測資料的聯系,又吸取了兩種探測手段的各自優勢,從而可以更加準確地表征銅陵雷暴(電)日數這一參數。

參考文獻

[1]李家啟,汪志輝,任艷,等.閃電定位系統與人工觀測雷電日參數對比分析[J].氣象科技,2012,40(1):132-136.

[2]中國氣象局.地面氣象觀測規范[S].北京:氣象出版社,2003:25-26.

[3]王學良,張科杰,黃小彥,等.湖北省雷暴日數與云地閃電密度關系研究[J].氣象,2012(6):728-732.

[4]黃理,程愛珍,銀燕.淺談降低地面氣象探測數據缺測率的方法[J].氣象研究與應用,2009,30(z1):82-83.

[5]馮鶴,扈勇.架空線路年平均雷電閃擊頻數計算方法探析[J].氣象科技,2015,43(5):973-977.

[6]中華人民共和國住房和城鄉建設部.GB 50057-2012.建筑物防雷設計規范[S].北京:中國計劃出版社,2011:59.