新班的劃地而治

黃佩華

新學期開學,因為二(3)班的班主任兼語文老師的陳老師休產假了,所以,我接任二年(3)班的語文教學工作。這也是我從教26年來,首次帶低年級一個班的語文教學任務。原來這個班的數學老師唐老師,教數學兼班主任。

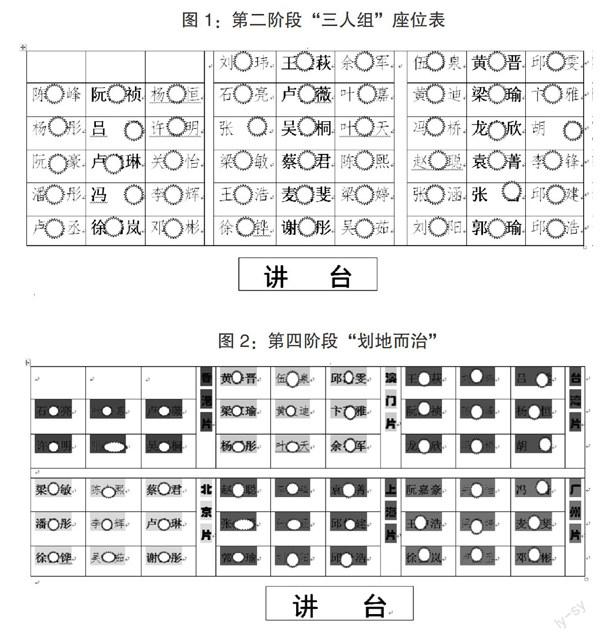

接手二(3)班不久后,根據每個孩子的表現,我與班主任唐老師協商,對學習小組進行重組。51個孩子,分三大列就坐(如下圖1),組長坐在中間位置(加黑突出)。這些組長的人選,是在原任的基礎上加上對新學期班級課堂教學時學生的表現進行調整的。

對組長的選拔要求比較嚴格——對于剛升上二年級的學生來說,畢竟他們才七歲。這些組長基本都有兩個“特長”:特別擅長自我控制,上課一般不會走神;特別擅長提醒組員,提醒的同時不會影響自己的學習。我進行了不同的嘗試:如果左邊的組員上課走神、開小差,組長發現后,輕輕觸碰對方手肘提醒;后來發現這些小孩子還不把組長“放在眼內”,于是修改為“左邊有事舉左手,右邊有事舉右手”。組長一舉手,目標就大了,就意味著老師馬上就會發現,此舉有“狐假虎威”之意。果然,小組長們的威信馬上樹立起來了。

我在二(3)班的小組管理模式經歷了四個階段:

第一階段:“六人組”,以六人為單位,在六人中選一名組長,組長的位置坐在兩排中的后排中間。這樣,全班誕生9名得力助手——組長。我經常利用課后十分鐘時間,召集這些組長進行培訓,以管理案例的方式指導他們如何處理已經遇到的或可能遇到的問題,及時表揚肯定好的做法。這9名組長很快成長起來,能夠在同學中建立一定的威信,主動完成本職工作了。在這樣的基礎上,要精細化關注到每個組員,我們進入第二階段。

第二階段:“三人組”,把原來的六人組再細化分為兩組,就是一個橫排三人為一組。組長在中間位置。這樣,我們的組長增加到17人(如下圖1)。“干部”的擴大,大大激發了新、舊組長們工作的動力,他們關心組員,講究方式方法,比如盧曉琳小朋友,她會看人做事,組員比較內向敏感的,她會悄悄地用手肘碰碰對方,提醒聽課;如果是比較頑皮的組員,她就會毫不猶豫地舉手“告狀”。當然,在課堂上,老師的首要任務是要讓自己的課精彩、高效,讓孩子們“從不敢開小差”到“不想開小差”。但畢竟什么樣的孩子都有,我們要盡力用各種手段保障每個孩子都參與到學習活動中來。

第三階段:“三人組”,在原來三人組的基礎上,發展到左右兩邊為組長,中間為組員(如下圖2)。第二階段經營一段時間后,我驚喜地發現,一個三人組里面,實際上需要“管理”的人幾乎已經沒有了,就是說孩子們基本都已經形成很不錯的聽課學習習慣了。于是,我又進行一次調整:每個三人組有兩個組長,組長坐在左右兩邊,坐中間的是組員,兩邊的組長隨時幫助組員解決學習上的困難。這樣,一下子,我們的組長隊伍壯大到34人,每個組長都很自豪,上課都很自律。中間的組員又感覺到自己很被重視,因為兩個組長總是愿意幫助自己。為了避免組員產生自卑感,我舉辦“最受組員好評的組長”活動,激活機制。

第四階段:劃地而治。一個班有17個小組34個組長,在管理上實現了化整為零,實行了“學生自治”,但是教師還要有一個渠道才便于收控,于是有了“化零為整”的劃地而治——我把這三大行17個小組分為六大區域,分別命名“北京片、上海片、廣州片、香港片、澳門片、臺灣片”(如上圖2),不設片區負責人(因為區域大,上課時誰也管不了誰,有組長就可以了),但管理時,老師以片為單位進行。比如:

“嘿,我看到廣州片的同學寫字的姿勢真端正啊。”

“這一次,澳門片讀書的聲音最好聽。”

“來,我們看看哪個片區的孩子完成得最快最好!”

“北京片現在的精神狀態最棒,給他們加一顆星(在黑板上劃)。”

這個階段和第三階段是并存的。通過這樣一個“政治制度”的改革,二(3)班建立了“人人都是管理者,人人都是被管理者”的良性學習監管系統,班風學風友愛互助,積極向上。

實踐證明,激發學生的“自治”源動力,最大化地激發每個孩子的潛能,實現課堂教學的高效能管理,不論在高年級還是低年級,都同樣可以做得到、做得好。

(作者單位:廣東江門市江華小學)

責任編輯 黃佳銳