頭部“馬殺雞”讓你秒變瑜伽大師?

秦篆

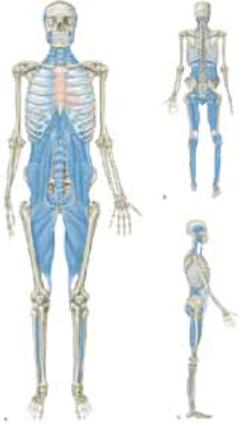

筋膜鏈理論

什么,你不信?如果你的柔韌性也跟我一樣差,現在就可以試試看這招到底有沒有用。首先在地上站直,彎腰下去用雙手去夠地面,感受一下自己此刻的柔韌度。好了,放大招的時刻到了:現在站起身,用食指用力揉一揉眉骨上方的肌肉,這時你再彎腰下去,是不是發現自己的柔韌性“duang”一下變好了?

神奇吧?機智的你一定會問了,到底是怎么回事啊?答案就是——先不告訴你!(別打臉!)在解釋之前,我先介紹一位叫托馬斯的學者,他在自己的著作之中提出了一種很有意思的假說,恰恰可以解釋你腿部的柔韌性為什么會通過揉眉毛這個動作改變。這個假說就是筋膜鏈理論。

柔韌不靠手

我們先一起來看看柔韌性的影響因素。

人的柔韌性取決于骨關節、韌帶、肌腱還有肌肉的伸展能力,靠天生(比如骨關節的旋轉幅度,你注定沒辦法把頭從脖子上旋轉180°),也靠練習(比如體操運動員一身飽滿的肌肉,能有比普通人大得多的張力),但跟飲食習慣無關,所以不鍛煉光靠吃豬手、補膠原蛋白是絕對沒有用的。

那什么是筋膜?筋膜,從字面來說可以拆成“筋”跟“膜”兩個字,其中“筋”字指的是附在骨節上的結締組織,醫學名詞肌腱其實指的就是筋;而“膜”是包在肌腱外的。武俠小說里挑斷手筋腳筋讓人廢掉武功,其實就是肌腱斷了,影響肌肉發力。

現在的解剖學并沒有系統講述筋膜,只是在局部解剖中提到了此處有XX筋膜,總體來說可以分成兩類:淺筋膜跟深筋膜。淺筋膜,顧名思義,它所在的位置很淺,就在皮下,比如我們每個人左胳膊上都有的“疫苗花”,就是皮下注射到淺筋膜層之后結痂的疤痕。深筋膜在皮下更深處,包裹著肌肉或者肌群,也被稱為肌間隔。

揉眉毛有什么用?

前面提到的筋膜鏈理論便是將全身的肌筋膜組織(也就是深、淺筋膜)繪成了七種“肌筋膜經線”。如果把每條肌筋膜經線當做是列車的軌道,一些重要的結點是車站,那深層筋膜就像地下鐵,而淺層筋膜就是地面上的火車,它們在人體內的深度不一樣,彼此也沒有相交,各走各路,各司其職。

揉眉毛之所以能臨時改變坐位體前屈的成績,便是靠影響七條“經線”中最基本的背部淺層筋膜線“后表線”。這條“經線”起于趾骨跖面(也就是腳底板),沿著足跟上行于身體后側,直到頭頂再向前向下,止于眉弓。它主要為人提供直立時的支撐,以及控制屈曲。揉眉弓便是刺激后表線的終點使其放松,這也會對整個后表線有一定影響。于是我們的身體就像開了掛一樣,柔韌性可以臨時提高一個檔次。

聽起來很玄?為了論證這個玄乎的理論,你不妨再做個試驗:抬起雙手抱在腦后,然后保持腦袋不動,轉動眼球,你會發現后腦勺部位的“筋”也會跟著眼睛動。兩塊看似隔得很遠,完全沒關系的肌肉也會互相影響,看來筋膜鏈理論也不是那么玄。

頭疼可以醫腳嗎?

傳統的人體解剖學里,肌肉、肌腱這些研究對象都被當作孤立的、彼此不相干的家伙進行研究,把你肩頸部肌肉酸痛程度作為研究對象的時候,不會去考慮你小腿肌肉的緊張程度。在這種思想的指導下,普遍流行的推拿治療便是典型的“頭疼醫頭,腳疼醫腳”,比較重視局部肌肉的松解,糾正局部的解剖學異常。譬如,人們傾向于認為,你脖子酸疼是因為你看書、玩手機時總低頭縮肩,附近的肌肉長期緊張導致了痙攣疼痛,而不會考慮是因為你高跟鞋穿得太久,所以在治療時也主要按揉肩頸部肌肉。即使推拿到背部、上肢也不過是作為鄰近部位,多是點到即止。托馬斯將之概括為“肌肉孤立論”,跟他的筋膜鏈理論思路所關注的重點并不一致。

筋膜鏈理論將以往被人們單一研究的不同位置的肌肉、肌腱聯系起來,整合成一個內部聯系密切的鏈條,在治療時不再孤立地看待身體某個部位的疼痛——因為它其實可能是一個看似離得很遠的、完全不疼的部位引起的。比如我們開頭說的,下肢柔韌不好的時候揉揉眉毛也會有用。

誰才是對的?

當然,這并不是說傳統的解剖學是錯的,或者太low,也不是說托馬斯的理論就是絕對準確而完美的。實際上,筋膜鏈理論主要是應用于康復和健身上的一種說法,傳統的解剖學觀點基于大量的實體解剖,是非常嚴謹的,人們把單塊的肌肉從周圍的筋膜里分離出來,然后孤立地研究它,描述它,對于單塊肌肉來說,這種研究并沒有錯誤。托馬斯的假說當然也基于解剖事實,但它也為手法治療服務提供了一個不同視角,并沒有否認單塊肌肉、肌腱的功能作用,只是希望人們避免研究與干預時的片面化,更注重整體協同的作用。

就像牛頓說他站在巨人的肩膀上一樣(雖然牛頓說這話的時候并非是自謙),我們要學的不僅僅是傳統的解剖學觀點或者托馬斯的筋膜鏈理論這樣具體的知識,更要學習一種引導思路,有懷疑,有思考,有進一步的探索與論證。