物理學科:“整課翻轉”與“局部翻轉”相結合

文敏

物理學科實施翻轉課堂,也是分兩步走,一是課前引導,二是課堂實施。

教師課前引導,主要通過讓學生觀看教師上傳的微視頻并完成在線預習作業來完成。物理學科的微視頻可以從網上下載,也可以自己錄制,還可以組織學生錄制;時長一般是3—5分鐘,內容視課程的特點和教師的需要而定。學生可以通過觀看微視頻將所學內容全部自學一遍,或是對新課中的重難點有個初步的認識;微視頻中的講解與課堂上的講解有著本質的區別,前者的核心目標在于啟發學生發現問題、思考問題,后者的核心目標是歸納結論和方法,便于學生對物理知識有個自身體驗和內化的過程,實現由感性認識向理性認識的升華,避免教師直接將自己的經驗和感知強加給學生。線上預習作業通過作業平臺的反饋功能,可以檢驗學生對新學知識的認知情況,診斷學生的自學存在哪些問題或者誤區,因此,題目內容的選擇應體現出教師“希望學生自學的內容”是什么。物理學科的題目通常是以概念性選擇題為主,偶有簡單的公式代數運算,且題量在5—10題之間。此外,除了視頻和作業練習,學生還可以在線上“留言區”將困惑寫下來,向老師請教。

課堂教學發生在學生對所學知識有了一定的了解之后,因此,在實施課堂教學之前,教師需根據學生在預習中所反映出的問題,精心設計教學環節,進行有針對性的講解,強調學生對知識的運用,切忌從基礎知識、概念到重難點的順序性講解。在課堂教學環節,教師可以在簡單回顧、點評后直入學生的學困處,將有限的教學時間聚焦在問題的解決上:少些教師的獨白與陳述,多留些時間給師生交流互動,讓學生在運用知識解決問題的過程中獲得更深刻的體驗,進而實現知識的內化。

初中物理的學習內容相對簡單,許多內容來源于學生身邊的物理現象,對這些以認識物理現象為目標的教學內容,通過視頻和提問引導學生自學非常適合,這樣的教學內容我們常常設計為“整課翻轉”。比較而言,那些要求學生在物理現象基礎上歸納物理規律的教學內容,則需要學生具備一定的抽象概括能力,考慮到多數初中生自學過程中遇到過的困難以及教學時間緊迫等因素,我們多數情況下只是抓住其中的某一個點進行“局部翻轉”。

一、“整課翻轉”

知識簡單,現象豐富的物理章節是比較好實施翻轉課堂的。但是,單從教學效果來看,翻轉課堂不一定比傳統課堂有絕對優勢。筆者認為,從物理學科來講,翻轉課堂更看重的是學生在老師的引導下,完成對新知識的自學、運用和完善,這對培養學生的探索興趣和獨立學習的能力極有益處。下面,筆者以人教版物理(八上)第四章《光現象》第一節《光沿直線傳播》為例,講解物理課實施“整課翻轉”的過程。

【課前引導】

考慮到這節課的教學內容相對簡單,實驗現象豐富,且知識點的要求只限“了解”層面,我上網下載了關于《光沿直線傳播現象》的視頻,上傳到在線平臺。讓學生先看視頻,再完成作業。

學生在周末登陸在線作業平臺,觀看老師上傳的微視頻,認識光沿直線傳播的有關現象,并完成在線預習作業。

【課堂實施】

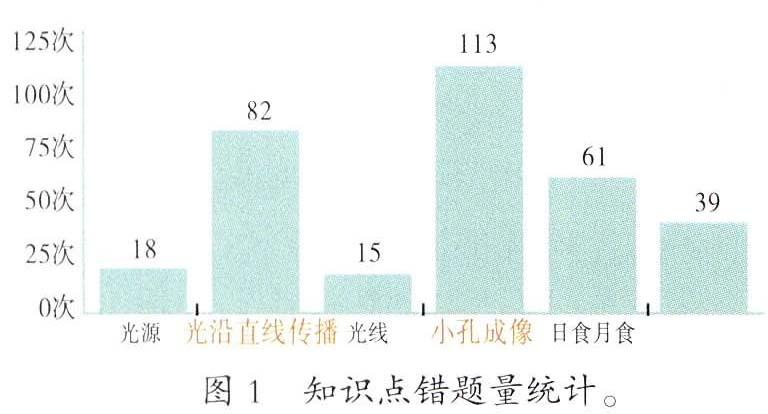

利用作業平臺的在線統計功能分析學生的在線預習作業可發現,學生對光沿直線傳播的現象及應用分不清,對小孔成像特點的理解存在困難,所以錯題量較多,如圖1所示。在思考課堂實施的教學環節時,筆者決定將光源和光線等概念以提問方式簡單帶過,然后把課堂教學的重難點放在“如何清晰地認識光沿直線傳播的現象”上,并制作了一個2分鐘的微視頻,其中涉及以下五個現象:(1)太陽光通過茂密樹林的光路;(2)準直激光;(3)實物演示日食與月食;(4)利用風影響光的傳播;(5)利用光測量教室的長度。

圖1 知識點錯題量統計。

師:光從光源發出后,在介質中是如何傳播的呢?相信同學們通過課前預習已有初步認識。現在請同學們觀看一個視頻,然后思考,視頻中所說的光的傳播現象是真是假。請同學們登陸教學互動平臺投票,選出你認為是真的現象,然后簡單說明理由。

生登陸、觀看、投票。

師:從投票情況看,大多數同學認為現象(1)、(2)、(3)是真的。那么,理由是什么呢?

生答“光沿直線傳播”。

師:看來,大家對光沿直線傳播的事實是清楚的。同學們請看,我這里有一支激光筆,它能發射激光。可是,我們卻看不見激光的傳播路徑。請大家思考一下,我們如何來顯示光路?誰來上臺演示一下?

生1:通過在空氣中噴射水霧觀看光路。

生2:讓激光射入裝有水的容器中,可以看見光路。

兩個學生上臺演示,因在預習時看過視頻,這個問題對學生來說不難做到。

師:要看見光路,需要一定的環境和背景。剛才同學們的演示說明了這一點。同樣,在茂密的樹林里,我們也能看見光路。通過觀察光的路徑,我們更加確信光是沿直線傳播的。激光準直是光沿直線傳播的“應用”,日食和月食是光沿直線傳播的“現象”。請三個同學上臺模擬日食與月食形成時,地球、太陽和月亮的位置關系。

生上臺表演。

師:現象(4)有少數同學投票認可。看來,對于這個現象,還有些同學把握不定。老師做個實驗,請同學們認真觀察。

師:(演示視頻中的實驗)通過實驗,大家看見扇風時光斑并不搖晃,可見現象(4)是假的。現在我在激光的下面放一個酒精燈,再扇風,大家看看此時的現象如何?

生:光斑移動了。

師:為什么?

生:空氣受熱不均勻,光無法沿直線傳播。

師:可見,光沿直線傳播是有條件的。光在同種均勻介質中沿直線傳播。

師:現象(5)大多數同學認為是假的,請同學們發表一下自己的見解。

生:光速非常快,教室距離短,人來不及反應。

師:光速是多少?是不是在不同介質中光速相同?與聲速有什么區別?

生:(光速是)3×108m/s。光在真空中傳播最快,在固體中傳播最慢。光速比聲速快。

師:看來,大家對光沿直線傳播的條件、現象、應用、速度已經掌握了。這里有些例子,請你們利用互動平臺的投票功能,選出哪些是光沿直線傳播的應用,哪些是光沿直線傳播的現象?

生完成投票。

師:現象與應用還是有區別的。現象是指客觀存在的事實,例如小孔成像。

師用實驗演示小孔成像的特點,要求學生回答小孔成什么特點的像,生齊答“倒立、實像”;師用作圖的方法,畫光線幫助學生理解小孔成像的特點,要求學生用作圖法畫物體在燈光下的影子。

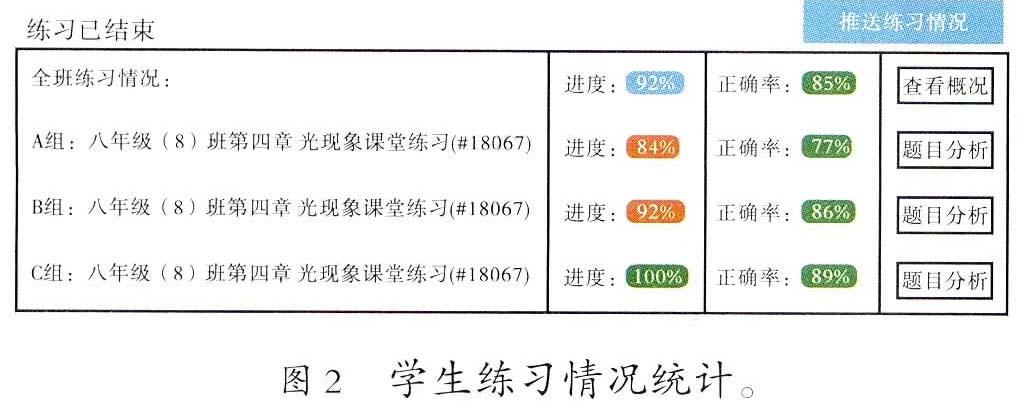

生練習,并按照老師的要求,將所作的圖拍照上傳。最后師生利用在線平臺查缺補漏,見圖2。

圖2 學生練習情況統計。

二、“局部翻轉”

一些要求較高的物理章節內容,則不適合“整課翻轉”,原因有二:一是教學內容多,時間不允許,且容易導致學生自學誤入歧途;二是在缺乏老師適當引導的情況下,學生較難“吃透”內容。對這樣的課程,我們通常采用部分內容“翻轉”的方式。下面,筆者以物理八上第三章《物態變化》第二節《熔化和凝固》為例,介紹我們如何“局部翻轉”課程內容。

【課前分析】

這一節是本章的教學重難點。筆者決定運用如下兩個教學環節幫助學生突破重難點:一是通過實驗探究固體熔化或凝固過程中溫度的變化規律,明晰晶體概念與非晶體概念的區別;二是運用數學圖像的方式,引導學生理解晶體與非晶體的特點,并引導學生運用這些知識解釋生活中的現象。

【課前引導】

利用一節自習課15分鐘時間,依次介紹物態變化的概念,物態變化發生的條件以及熔化與凝固的概念等,讓學生認識到固體熔化時要吸熱、溫度會升高的事實,然后拋出“固體熔化時溫度升高規律是否相同?”這個問題,讓學生明確實驗的目的。接著播放一個晶體熔化實驗視頻,讓學生學習實驗操作。在讓學生觀看視頻的過程中,我并沒有敘述實驗器材的作用以及實驗步驟,僅是強調了實驗的安全,同時布置實驗任務,要求學生自由組合成實驗小組,5至6人一組,每個小組要將本小組的實驗過程拍攝下來,并完成實驗報告,討論報告單中所提及的問題。

學生分好小組后,自行分配角色以確保完成實驗任務。

【課堂實施】

第一節:實驗探究課。

地點:實驗室。

師:同學們,你們知道這節課的實驗目的是什么嗎?

生:探究固體熔化過程中溫度變化的規律。

師:本次實驗的器材(酒精燈、鐵架臺、燒杯、試管、海波、石蠟、溫度計、攪拌器)已經擺在你們的桌面上了,請大家檢查一下,這些器材是否跟課本上的一樣?除此之外,為了完成實驗,你們還需要什么儀器?

生:停表。

師:實驗要求每隔1分鐘記錄一次溫度,因此,實驗過程中需要停表。為了減少過多的無用數據,建議同學們在固體溫度達到42攝氏度時開始記錄。

師:(指攪拌器)這個儀器叫什么?作用是什么?

生:攪拌器。攪拌固體,讓固體受熱均勻。

師:那么,在看見有少數固體熔化后再開始上下攪拌哦。操作儀器時要小心,鐵架臺上的鐵圈溫度較高,嚴禁用手碰鐵圈。實驗結束后每個小組上交實驗報告,并收拾儀器。明天上交小組拍攝的視頻。開始吧!

生以小組為單位進行實驗。

這節實驗課,我只是簡單地交代了一下注意事項,便把課堂全部交給了學生。之后,我分析了學生交上來的視頻和報告,發現不少小組在做海波實驗時沒有做成功。于是我找到兩個實驗失敗的小組成員,幫他們分析實驗失敗的原因,強調了海波均勻受熱是實驗成功的關鍵,并給出了一些使海波均勻受熱的方法,特別提醒學生要控制好水溫,使水溫與海波的溫度差不能太大。兩個小組利用放學時間重做實驗,并拍攝視頻。之后,我用了兩節課的時間,將每個小組的視頻和報告剪輯成一個新的微視頻,主要是將不同小組實驗過程中的思考、操作、討論和實驗報告合并在一起,準備在課堂上與學生分享他們親手實驗的過程,并總結做好該實驗的一些規律。

第二節:課堂教學。

地點:多媒體教室。

課堂開始后,我讓學生觀看了我剪輯的微視頻,瞬間“點燃”了學生高漲的學習熱情。

師:同學們,我們的實驗是驗證性實驗。實驗成不成功,關鍵要看我們的實驗所得到的結果是不是與書本上的一致。理論上,海波熔化時的溫度變化分為三個階段,其中有一個溫度不變的階段,這個階段是海波正在熔化的過程,這時的溫度是48℃。大家注意到沒有,海波正在熔化時是什么狀態?

生齊答“固液共存狀態”。

師:很好!看來,同學們已經在實驗中觀察到了這個現象。不過,從實驗結果來看,不少小組做海波熔化實驗不算成功。有兩個小組——蔣濟慈小組和馬天俊小組為了得到與理論一致的結果,又重做了實驗,讓我們來看看他們的實驗視頻吧。

生全神貫注觀看視頻,并注意傾聽視頻中實驗小組成員間的對話。

師:現在請蔣濟慈小組的同學對本次實驗成功的關鍵發表意見。

生:我們最初的實驗沒有成功,是因為攪拌不好,海波受熱不均勻。所以第二次實驗時,我們不停地攪拌。

師:攪拌是為了讓海波均勻受熱。同學們再想一下,本實驗還可以通過什么方式讓海波均勻受熱?

生:將裝有海波的試管放置在裝有水的燒杯中加熱,可以保證海波均勻受熱。

師:這種加熱方式稱為水浴加熱法。做海波熔化實驗觀察到溫度不變的過程,這個時間較短,一般是1—2分鐘。但有一個小組的同學讓這個過程持續了十幾分鐘,他們是怎么做到的呢?請馬天俊小組來回答。

生:我們控制了燒杯中的水溫,讓海波的溫度與水的溫度始終相差3—5℃。這樣可以做到緩慢加熱,讓海波受熱均勻。

師:非常好!現在我們總結一下,海波實驗成功的關鍵是——海波要均勻受熱。水浴加熱、攪拌、控制溫差緩慢加熱,都能讓海波受熱均勻。能做到這一點,我們就能得到與課本上相同的海波熔化時溫度變化的圖像了。(課件出示該溫度變化圖像)請同學們根據圖像,說說海波和石蠟熔化時的特點。

生1:海波熔化時吸熱,溫度不變。

生2:石蠟熔化時吸熱,溫度始終上升。

師:我們將像海波那樣,熔化時有確定溫度的固體稱為晶體,確定的熔化溫度稱為該晶體的熔點;像石蠟那樣,熔化時沒有確定熔化溫度的物體稱為非晶體,非晶體沒有熔點。請同學們在課本上記下幾種常見的晶體,它們是海波、冰以及各種金屬。請同學們再思考一下這個問題,0℃的水和冰哪一個的冷卻效果好?請登陸平臺投票選擇。

學生登陸作業平臺進行投票。

師:從投票結果來看,兩個選項都有不少同學選擇。看來這個問題是有爭議的。我們請幾個同學來發表一下自己的見解吧。

生1:我認為二者冷卻效果一樣好。因為他們溫度一樣。

生2:我認為冰的冷卻效果好。因為它是晶體,熔化時吸熱,溫度不變。

師:對于這個問題,大家在比較時不能只看二者的溫度。要知道,冷卻效果好不好取決于它們的吸熱過程。冰是晶體,晶體的特點是吸熱時溫度不變;而水吸熱后溫度會升高。所以冰的冷卻效果好。

對于較難理解的課程內容,教師要注重課堂引導,避免學生在自學過程中做過多的無用功,甚至深陷困惑。在本節課中,我利用視頻、實驗報告、線上作業等內容引導學生學會做實驗、思考問題并總結規律,最后通過實驗分享和總結歸納的方式,讓學生進一步理解和掌握本節課的重難點內容。與傳統課堂上老師清晰敘述實驗結論相比,翻轉課堂的效率也許不夠高,但我們看中的是翻轉課堂引導學生對知識的自我發現的這個過程。

誠然,實施翻轉課堂需要教師精心策劃,并付出更多的備課時間。在目前的考試與評價制度下,有限的課時,加上繁重的教學任務,要想每節課都實施翻轉課堂很不現實。老師要克服的困難很多,如網上視頻資源雖然很多,但要找到適合自己的教學視頻并不容易,老師至少要具備一定的計算機操作能力,能夠對現有的視頻資源進行編輯。更重要的是,當前許多學生已經習慣“等待”老師的講解,缺乏自主學習的精神,要培養學生的自學習慣,這是一個漫長的過程。但是,也正因如此,我們更需要借助翻轉課堂來培養學生的自學習慣、獨立思考能力和創新意識,讓學生提高學習興趣,學會主動學習,在內心深處發生深刻的變化。(責編 白聰敏)