中藥濕敷配合蠟泥治療膝骨性關節炎的臨床療效觀察

●吳強 王立 李燕珍

中藥濕敷配合蠟泥治療膝骨性關節炎的臨床療效觀察

●吳強 王立 李燕珍

目的:觀察中藥濕敷配合蠟泥治療膝骨性關節炎的療效。方法: 選取我院收治的58例膝骨性關節炎患者作為研究對象,將其隨機均分為觀察組和對照組,對照組單純采用中藥濕敷治療,觀察組采用中藥濕敷配合蠟泥治療,比較兩組臨床療效。結果:觀察組治療后疼痛、腫脹、晨僵評分顯著低于對照組治療后,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組有效率為93.10%(27/29),對照組為86.20%(25/29),觀察組有效率顯著高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。結論: 中藥濕敷配合蠟泥治療兼具有通經活絡和溫熱效應,該療法對膝骨性關節炎的臨床療效確切,值得臨床推廣。

中藥濕敷;蠟泥;膝骨性關節炎;臨床療效

膝骨性關節炎是臨床常見病,好發于中老年女性。我國60歲以上者20%左右有不同程度的膝骨性關節炎,該病發生率隨年齡增長顯著升高。膝骨性關節炎臨床表現為膝關節冷痛和腫痛,膝關節屈伸活動受限,負重及行走時疼痛感加劇常,該病將嚴重影響中老年人的身心健康,嚴重降低患者生活質量[1]。我科采用中藥濕敷配合蠟泥治療膝骨關節炎并觀察其臨床療效,以期為膝骨關節炎的臨床治療提供依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2014年2月-2016年2月我院收治的58例膝骨關節炎的患者,將其分為觀察組(29 例)和對照組(29 例),其中觀察組男 12例,女17例,年齡42.21±11.05 歲,病程19.45±8.63月;對照組男 13 例,女 16 例,年齡 41. 53± 11.96 歲,病程20. 13 ±8.94月。兩組患者一般資料比較差異均無統計學意義(P>0.05)。

1.2 病例選擇標準

參照美國風濕病學會制定的骨關節病分類標準,同時依照國家中醫藥管理局1994年頒布的《中醫病證斷療效標準》的復合膝關節診斷,入選分型為風寒濕型患者[2]。 具體納入標準為(1)符合診斷標準且已知情同意者;(2)患者自身無嚴重心、腦、肝、腎等嚴重疾病者;(3)年齡 38~65 歲者。同時,注意排除具有以下情況的患者:(1)哺乳期或妊娠期的女性患者;(2)感覺障礙或合并有心、腦、肝、腎等嚴重疾病的患者;(3)存在精神病,且不能配合治療者;(4)對受試藥物過敏者。

1.3 治療方法

1.3.1 觀察組 固體蠟泥在蠟療機中以70℃ 熔化。本實驗組方為制當歸、牛膝、獨活、乳香、沒藥、紅花、千年健、細辛各15g及川烏 5g、細辛3g、吳茱萸 10g、紅花 5g,裝于一沙布袋中,藥鍋中水浸 30min后煎煮25min,取6~8層醫用紗布(大小為25cm×25cm),用藥汁中浸透后擠去多余藥汁敷于患者膝關節處,將冷至 55℃左右蠟泥蓋于紗布外,厚度約為3cm,最后以不透水的治療巾從外面包住蠟泥,治療時間為 35~45min。每日 1 次,10 次為 1 個療程,共治療兩個療程。

1.3.2 對照組 僅用中藥濕敷,不用蠟泥,其余操作同觀察組。

1.4 療效評定標準

參照 1994年版《中醫病證診斷療效標準》及加拿大的 WOMAC 評分法制定療效標準。可正常活動,無關節疼痛及,記為治愈;活動功能好轉,即關節疼痛和腫脹緩解,記為好轉;關節疼痛及腫脹無,記為未愈。按無、輕、中、重,分別記為 0、1、2、3 分,記錄并分析治療前后關節疼痛、腫脹、晨僵等三個指標的積分變化情況。

1.5 統計方法

采用 SPSS17.0 軟件,統計兩組治療前后積分變化情況組內比較用配對 t 檢驗,組間比較用獨立樣本t檢驗,兩組綜合療效比較選擇X2檢驗; P<0.05,說明差異有統計學意義。

2 結果

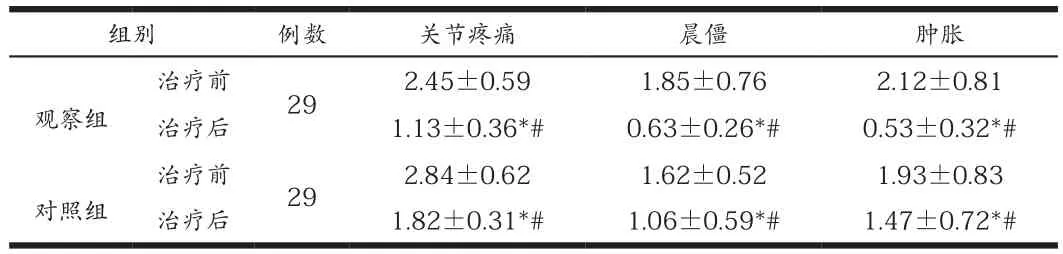

2.1 兩組患者治療前后關節疼痛、腫脹、晨僵評分改善情況比較

兩組治療前后癥狀均得到不同程度的改善,且觀察組療效更佳,尤其在疼痛、腫脹方面差異更明顯,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 2組患者治療前后疼痛、腫脹、晨僵評分改善情況比較( n=58,±sD)

表1 2組患者治療前后疼痛、腫脹、晨僵評分改善情況比較( n=58,±sD)

注:組內比較:?P<0.05,組間比較;#P<0.05。

組別 例數 關節疼痛 晨僵 腫脹觀察組治療前 29 2.45±0.59 1.85±0.76 2.12±0.81治療后 1.13±0.36*# 0.63±0.26*# 0.53±0.32*#對照組治療前 29 2.84±0.62 1.62±0.52 1.93±0.83治療后 1.82±0.31*# 1.06±0.59*# 1.47±0.72*#

2.2 兩組臨床療效比較

觀察組有效率為93.10%(27/29),對照組為86.20%(25/29),觀察組有效率顯著高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組臨床療效比較

3 討論

中醫稱膝關節骨性關節炎為骨痹病,病因多為風寒濕邪侵襲肌體,并阻礙肌肉關節中氣血運行,因而多采用溫經通絡,散寒止痛的療法。該病初期的病理因素常為外感風寒濕,進而影響關節氣機運行,久而瘀血內生,導致瘀血阻滯,不通則痛。但是寒得熱則緩,血得熱而行,中藥中溫陽藥及蠟泥的溫陽作用均可活血化瘀,促進血流通暢,使得氣機正常,二者合用可以寒濕與淤血同治,一舉雙得。本研究采用中藥濕敷配合蠟泥治療作為觀察組,較單純的中藥濕敷治療的療效更優。溫熱的蠟泥可通過其溫熱效應刺激關節血管擴張,緩解血小板凝集狀態,從而起到活血化淤功效。本研究的中藥治療是主要為了祛風散寒除濕,同時兼顧活血化瘀,這與本病寒濕內蘊日久伴氣滯血瘀的病機是契合的,如組方中川烏、細辛均可溫陽散止痛;吳茱萸、獨活及防風可祛風除濕;川芎可氣血同調;紅花具有化瘀、行氣止痛的功效。現代藥理研究表明,紅花具有降低毛細血管的通透性的活性;川烏具有鎮痛抗炎效果,現已廣泛用于關節炎的中醫藥治療;細辛可通過降低組胺分泌及阻斷神經傳導發揮鎮痛作用[3],這說明了本研究使用的中藥在中醫及現代醫學中均具有的充實的理論基礎。綜上,中藥濕敷配合蠟泥治療膝骨性關節炎的臨床療效確切。

(作者單位:江西中醫藥大學科技學院)

[1]楊陽, 熊淑英, 謝琰. 中藥濕敷配合蠟泥治療膝骨性關節炎50例[J]. 江西中醫藥, 2015(11):33-34.

[2]呂吉銀, 張斌, 寇俊婷. 中藥濕敷貼配合溫針治療風寒濕型膝關節骨性關節炎80例效果觀察[J].中國社區醫師, 2016, 32(2):94-95.

[3]楊紅,譚學鋒, 陳敏華. 中藥蠟泥療法聯合全面護理治療膝骨性關節炎的研究[J]. 中國醫學創新, 2015(17):94-96.