基于麥肯錫7S模型的樞紐型社會組織工作體系構建分析

——以陜西省工會組織為例

侯曼 孫高茹(陜西科技大學,陜西西安 710021)

?

基于麥肯錫7S模型的樞紐型社會組織工作體系構建分析

——以陜西省工會組織為例

侯曼 孫高茹

(陜西科技大學,陜西西安 710021)

【摘 要】構建樞紐型社會組織是對“國家與社會”、“政府與社會”關系的重建與秩序再造過程。本文借助麥肯錫7S系統模型,從戰略、結構、制度、風格、員工、技能以及共同的價值觀這七個要素分析陜西省工會構建樞紐型社會組織的必要性與可行性,繼而從政府、工會兩個方面提出相應的解決對策,為相關部門制定相應政策提供理論和現實依據。

【關鍵詞】麥肯錫7S模型 樞紐型社會組織 工會組織

【Abstract】Construction of the hub of social organization is to rebuild and order "state and society", "the government and society" relations recycling process.This paper analyzes the necessity and feasibility in constructing a hub of social organization working system by trade unions in Shaanxi province,Which is from seven elements:structure,systems,style,staff,skills and shared value.Then it puts forward the corresponding countermeasures in the aspects of government and trade unions, and provides theoretical and practical basis for the relevant departments to formulate corresponding policies.

【Key words】McKinsey-7S model;a hub of social organization;trade unions

社會組織來自于民眾,是指非政府、非盈利的自治組織。“樞紐型社會組織”最先是由北京市政府于2008年提出的:是由市社會工作建設領導小組認定,在同類別,同性質,同領域社會組織的發展、服務、管理工作中,在政治上發揮橋梁紐帶作用,在業務上處于龍頭地位,在管理上經市政府授權承擔業務主管職能的市級聯合性社會組織。構建樞紐型社會組織是對“國家與社會”、“政府與社會”關系的重建與秩序再造過程[1]。

1 陜西省社會組織的發展需要構建樞紐型組織

近幾年,陜西省社會組織發展速度迅猛、覆蓋面齊全、自身建設越來越好、職能地位不斷突出。截止2014年9月,陜西省已登記社會組織22651家,雖然這些社會組織在服務企業、公益性團體以及和諧人際關系等方面發揮著重要作用。但還沒有相對成熟的,門類齊全的樞紐型社會組織,依然不能夠適應社會管理的需要,適應社會發展的需要。

以陜西省工會組織為例,雖然數量可觀,單位職工入會率高,有群眾基礎,但在職工數目以及專職兼職占比上還存在非常大的提升空間,這在一定程度上制約了工會維護職工權益的效率與公平。再加上工會普遍存在的行政化嚴重、自身定位不請,面臨雙重管理的問題,使得工會亟需轉變工作思路,利用本身的政治資源優勢,把各類社會組織納入工會組織體系中,提供更高水平的服務,整合資源,對接企業,工會需要創新管理方式,構建樞紐型社會組織。

2 工會構建樞紐型社會組織體系的7S模型分析

麥肯錫7S系統模型,是麥肯錫顧問公司研究中心設計的組織發展七要素,分為“硬件”要素與“軟件”要素。“硬件”要素包括:戰略、結構與制度。戰略對組織發展起決定性作用。結構是組織的構成形式,制度是規范組織的外部約束力,二者都由組織戰略決定,同時承載著戰略的實施。“軟件”要素包括風格、員工、技能以及共同的價值觀。只有“軟件”“硬件”要素相互溝通,統一協調,才能實現組織績效的最優化。

利用麥肯錫7S系統模型分析工會構建樞紐型社會組織工作體系,可以明確其可能性、必要性以及可行性,加快推進這一組織體系的完善與發展。運用麥肯錫7S模型對工會構建樞紐型社會組織體系的分析如下:

2.1 戰略轉換:擴大服務對象、轉換職能,由職工管理轉向綜合樞紐

工會作為最基本的維護職工合法權益的組織機構,具有維護、參與、教育、建設職能。陜西省工會服務對象仍以職工為主,在構建樞紐型社會組織方面始終停留在初級階段。北京市成立總工會服務幫扶中心,廣東省工會成立全國首家省級職工服務類社會組織聯合會,結合北京市以及廣東省的經驗,陜西省工會構建樞紐型社會組織首先在戰略上應該轉換思路,由單純的由工會負責職工管理、幫扶、培訓、保險等事務轉為凝聚社會組織,利用專有社會組織的獨立性專業性,在培育發展社會組織的同時更好的服務職工,這一戰略轉換的關鍵在于建立社會組織聯合服務中心,形成以陜西省總工會為領導,以行業工會、各市級總工會、社會組織聯合服務中心、產業工會并存的傘狀組織機構。

2.2 結構轉換:由縱向垂直的管理結構轉向橫向扁平化的科層制結構

現代企業的組織結構形式分為垂直結構和扁平結構,社會組織也不例外。縱向垂直結構的組織體系傾向于命令、專權、直接干預式的剛性管理;橫向扁平化管理結構是減少管理層次、壓縮職能部門,更民主、分散,提高效率而又富有彈性的新型組織結構。陜西省工會需要構建扁平化的社會結構組織形式,緊密聯系能夠為職工提供各種服務的同類型具有共同愿景的社會組織,更好的適應市場與社會的需要。

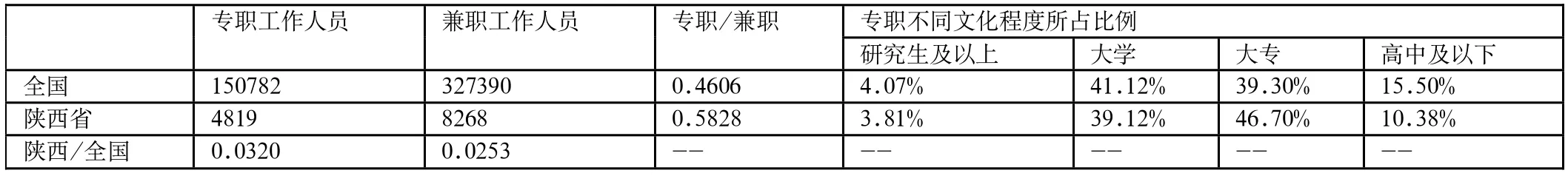

表1 陜西省與全國基層以上工會專職工作人員情況對比表

2.3 制度轉變:社會組織“去行政化”,工會改為上級工會單獨領導

2014年,陜西省民政廳對1118名副處級以上黨政領導干部在社會團體中兼任領導職務進行了清理規范,“政社脫鉤”推進社會組織“去行政化”,減少官僚色彩,更好的促進了社會組織的發展,為工會構建樞紐型社會組織提供契機。

工會存在的普遍問題是:設立流于形式,不能真正起到維護職工合法權益、發揮橋梁紐帶樞紐的作用。構建樞紐型社會組織要加強工會的獨立性,不僅人員經費獨立,更要將現行工會受企業單位黨組織領導與上級工會領導的雙重領導改為僅有上級工會的單獨領導[2],還原工會的社會性,更好的發揮其橋梁紐帶作用。

2.4 風格轉變:從服務“自給自足”到凝聚引導社會組織提供服務

陜西省工會作為維護職工權益的組織,現行的管理風格多為依靠工會自身的組織機構,開展形式多樣的職工服務活動。陜西省工會要利用工會在政治、經濟、法律等方面的優勢,創新工會內容與實質,改變單純“自給自足”的局面,通過構建社會組織服務中心,培育孵化凝聚引導多方面的社會組織,從而提高工會的服務質量與效率,實現維護職工權益的綜合多面性。

2.5 員工轉變:從傳統人力資源管理到專業化職業化管理

現行的工會領導多是企業領導的直接任命,兼有多種行政事務,部分領導對于工會的職能定位不清,將企業利益放在首位,忽視了對職工權益的維護。從表1來看。

從表1看出,陜西省基層以上工會專職工作人員文化程度眾數為大專,根據2012中國工會統計年鑒,陜西省基層工會專職與兼職工作人員比重只有0.0978,全國相應比重為0.1318。因此,陜西省工會需要轉變工會領導的任命方式,建構專業化職業化的人員隊伍,優化工會專職人員的知識結構,擴大基層工會專職人員比例,自主管理人力資源,走科學化專業化現代化的人力資源管理道路。

2.6 技能轉變:由傳統方式轉為與科技接軌

工會構建樞紐型社會組織,重點在于樞紐作用。工會構建樞紐型社會組織以職工、社會組織為服務對象,傳統的“不作為”的、僅在矛盾發生后處理糾紛的技能方式已經不適應工會作為樞紐型組織的職能要求。工會需要與科技接軌,創新工作方式,利用計算機網絡技術,實時動態的整合工會以及樞紐型社會組織體系的內部資源,優勢互補,依靠科技創新,凝聚引導社會組織更好的發揮服務職工的職能。

2.7 共同的價值觀轉變:由被動單一服務轉向主動綜合服務

工會價值觀根據工作對象的不同而不同。改變原有的僅以職工為對象的價值理念,深化職工服務內容,發揮樞紐作用,主動了解職工需求,提供服務;也有義務為社會組織搭建平臺,凝聚引導培育社會組織的發展壯大,服務職工。

3 推進工會構建樞紐型社會組織體系的對策建議

3.1 政策方面

3.1.1 加強政策支持,強化工會優勢

工會建立樞紐型社會組織需要政府構建良好的政策支持,明確工會地位,引導工會樞紐型建設方向。制定規章制度可以借鑒北京市的“六有”要求(即有領導責任制、有職能部門、有工作制度、有管理和服務體系的廣覆蓋、有黨組織和黨的工作的廣覆蓋、有業務和服務品牌項目),使得陜西工會積極開展工作、不斷探索創新,在聯系、服務、管理本領域社會組織方面取得了明顯成效。

3.1.2 放權工會組織,提供發展平臺

政府應該放權工會樞紐型社會組織,在工會去行政化的前提下,促使工會建立完善的法人治理結構,使之成為更具專業性、公益性、獨立性的社會組織,實現公共服務與社會管理的有機結合。同時,政府應該為樞紐型社會組織提供發展的機遇與平臺,加大對工會構建樞紐型社會組織的扶持力度,建立樞紐型社會組織聯席會議、重大事項通報制度和信息溝通、工作聯絡、經費保障、政策支持等機制,通過政府購買管理服務來支持樞紐型社會組織發展和作用發揮。[3]

3.2 工會方面

3.2.1 理清工會職能,深化樞紐作用

陜西省工會構建樞紐型社會組織目的在于整合社會資源主動為職工提供服務。因此工會更應該注重社會組織應該具有的職能,重點體現在凝聚、導向、服務方面。

(1)推動社會組織黨團建設、隊伍建設與機構建設的統一化、標準化進程。建立信息數據庫,為實施信息化的實時動態監督提供基礎。注重社會組織公益意識的培養,在社會組織更好的服務職工的同時,也能夠使工會形成公信力。

(2)充分發揮樞紐作用,整合政府、社會以及社會組織的資源,暢通與政府部門的信息溝通和交流渠道,形成集群優勢,爭取更多的政府購買服務項目的機會與資源;在對政府購買的服務或交付的任務中,引導社會組織高質量高效率的完成任務,并監督社會組織在完成過程中是否合法規范。

(3)陜西省工會建立社會組織聯合服務中心,作為社會組織孵化基地和扶持發展基地,為社會組織的形成、建立等提供政策、人員以及項目上的指導與服務,其次拓寬社會組織的遴選渠道,形成全面的綜合的全方位的服務網絡體系。聯合帶動相關社會組織開展活動,建立固定聯系和長效合作機制,優勢互補,合作共贏。

3.2.2 獨立機構、人員、經費,加強工會獨立性

現行工會在維護職工權益方面的瓶頸障礙在于缺乏工會存在獨立性。首先,加快工會的登記備案制度,工會只有在機構上獨立,具有獨立的法人資格,才能真正去行政化,成為職工權益的代表與維護者。其次,改革工會領導的選舉任命體制,由雙重領導改為只受上級工會的單獨領導,優化工會主席及成員的選舉方式,取消行政領導的任命制度減少行政力量對工會選舉的干預力度。最后,制定政策推進工會樞紐型組織的經費獨立。英國、美國、日本等國均有法律條例規定,工會不得接受雇主的財政援助的義務。陜西省應在總工會設立獨立資金,各級工會的經費資金由總工會撥付,工會主席以及成員的工資、獎金、津貼等均由所在工會支付,將資金獨立于企業單位之外,以此保障工會維護職工權益的職能發揮。

3.2.3 創新工會工作體系,推進內部職業化治理

陜西省工會構建樞紐型社會組織要創新工作體系,完善工會服務職能,最大限度的凝聚整合引導社會組織,增強工會組織的凝聚力和影響力。推進工會工作體系改革,需要加快工會內部職業化專業化進程,建立健全工作責任落實機制、工作考核評價機制和激勵約束機制,優化人才干部隊伍建設,引進職業經理人,完善人力資源管理,提高工會樞紐型活動的落實力度與執行監督力度。

3.2.4 引入競爭機制,加強合作交流

市場配置資源是最有效的資源配置與優化手段,陜西省工會構建社會組織也應該放入市場,引入競爭機制,在政府購買社會服務或交付任務時,工會之間以及不同社會組織之間需要引入競爭,在競爭中優化進取,同時,工會也負有為社會組織交流溝通搭建平臺的責任義務,在合作交流中互利共贏。

參考文獻:

[1]中共浦東新區區委統戰部.關于利用樞紐型社會組織開展社會領域統戰工作的思考[D].上海市社會主義學院學報,2011(6).

[2]張家宇.工會職能的法制思考[D].河南工程學院學報,2014(3).

[3]岳金柱.基于麥肯錫7S系統思維模型的構建樞紐型社會組織工作體系的分析及對策[D].管理創新,2010.

基金項目:(1)陜西省科技計劃項目“轉型期陜西省社會組織的發展定位與模式構建研究”2012KRM112。(2)西安市社科基金項目“西安市社區樞紐型社會組織功能定位研究”14S53。

作者簡介:侯曼(1975—),女,陜西咸陽人,陜西科技大學副教授,研究方向:人力資源管理;孫高茹(1991—),女,山西聞喜人,陜西科技大學在讀碩士,研究方向:人力資源管理。